전기자동차(EV: Electric Vehicle)가 부상하면서 화학기업들도 변화가 불가피해지고 있다.

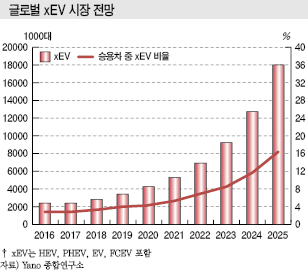

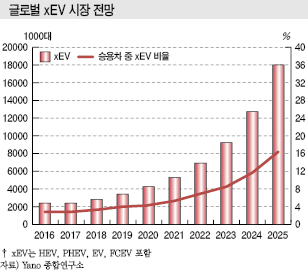

EV, PHEV(Plug-in Hybrid EV), HEV(Hybrid EV)를 포함한 xEV는 2016년 시장규모가 약 240만대에 달했고 2006-2016년 연평균 성장률이 19.4%로 전체 자동차 시장에 비해 높은 수준을 나타냈다.

특히, 2016년 이후에는 연평균 26.6% 성장해 2025년 약 1800만대에 달할 것으로 예측되고 있다.

최근에는 HEV 시장이 침체되고 있는 반면 PHEV 및 EV가 확대되고 있으며 PHEV는 유럽, EV는 중국이 성장을 견인하고 있다.

xEV는 연비 향상이 절대적이어서 경량화가 요구되고 있으며 고기능성 화학소재 수요 증가를 유발함으로써 범용 화학제품 생산에 집중하고 있는 화학기업들은 고전이 불가피해지고 있다.

연비규제 및 보조금 지원으로 보급 확대

유럽 자동차기업들은 연비규제에 대응하기 위해 xEV 전환 전략을 강화하고 있다.

특히, 유럽은 이산화탄소(CO2) 배출량을 세계에서 가장 엄격하게 규제하고 있어 자동차기업들이 대응책 마련에 고심하고 있다.

유럽 자동차기업들은 2015년 디젤(Diesel) 배기가스 문제가 발생함에 따라 저연비 기술의 핵심으로 여겨지던 디젤자동차 뿐만 아니라 기술·품질에 대한 소비자의 신뢰까지 잃어 연비규제를 충족시킴과 동시에 주변환경을 반전시킬 목적으로 xEV 전환을 가속화하고 있다.

xEV 전략은 자동차기업에 따라 상이하나 대체로 PHEV를 우선 투입하고 2020년 이후 마이크로 HEV를 출시해 연비규제를 통과한 후 2030년까지 PHEV에서 EV로 전환할 것으로 파악되고 있다.

중국은 배기가스 대책 및 자동차산업 육성을 목표로 EV, PHEV, FCEV(Fuel Cell EV)를 포함한 신에너지 자동차(NEV: New Energy Vehicle) 보급을 촉진하고 있다.

2015년에는 보조금 정책과 주요 도시의 번호판 규제가 성공해 글로벌 최대의 EV 시장으로 부상했다. 실제 자동차를 구입할 때 EV가 가솔린(Gasoline) 자동차에 비해 최대 20만위안 가량 이득인 것으로 파악되고 있다.

그러나 2020년 보조금이 중단되면 NEV 시장이 급속히 침체될 가능성이 제기되고 있다.

미국에서는 2012년 오바마 정권이 도입한 신규 연비규제와 캘리포니아(California)의 ZEV((Zero-Emission Vehicle) 규제가 xEV 보급을 견인하고 있으나 트럼프 정권이 들어서면서 연비규제 완화를 추진하고 있다.

일본은 다른 국가와 달리 법규보다는 자동차기업들이 xEV 보급을 선도하고 있으며, 특히 HEV를 중심으로 시장이 확대되고 있다.

일본은 앞으로도 HEV가 주류를 이루는 가운데 PHEV가 서서히 두각을 나타낼 것으로 예상되고 있다.

xEV는 배터리가 자동차 가격에서 차지하는 비중이 높아 전지 탑재량이 자동차 생산기업의 채산성을 좌우하고 있으며 소비자 측면에서는 저연비 및 친환경에 대한 니즈가 높아지고 있다.

LiB, 수요 확대로 수급타이트 불가피

전동 파워트레인의 주요 부품으로는 모터, 인버터, 배터리가 부각되고 있다.

특히, 배터리는 자동차 주행성능에 큰 영향을 미칠 뿐만 아니라 코스트에서 차지하는 비중이 매우 높아 화학산업에 지대한 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다.

자동차용으로는 주로 LiB(리튬이온전지)가 채용되고 있으며 성능 및 코스트 경쟁력이 향상될 가능성이 높아 전동 파워트레인의 핵심부품으로 부상하고 있다.

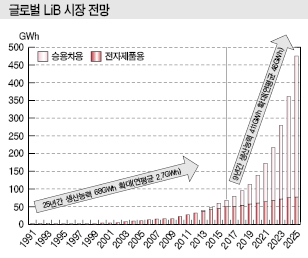

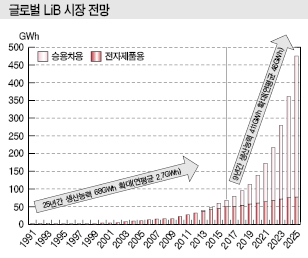

휴대전화, 노트북에도 투입되고 있는 LiB는 1991년 시장이 형성되기 시작했으며 2016년 자동차용을 포함한 글로벌 시장규모가 68GWh, 약 26조원으로 성장했다.

설비투자는 연평균 2.7GWh 증가하고 있다.

앞으로는 xEV 보급이 가속화됨으로써 2025년 시장규모가 480GWh로 약 7배 성장하고 설비투자도 연평균 46GWh 증가해 16.7배에 달할 것으로 예상되고 있다.

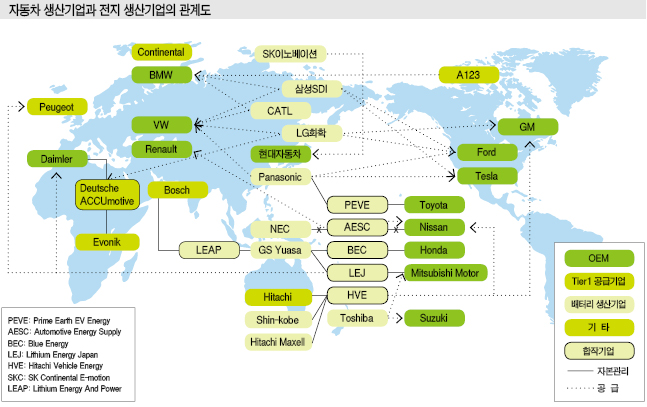

그러나 선진국 자동차기업들은 신규 진입하는 배터리 생산기업의 LiB를 바로 채용하기 어렵다는 점이 문제시되고 있다. LiB는 가연성 액체를 함유함에 따라 안전성 확립이 필수적이기 때문이다.

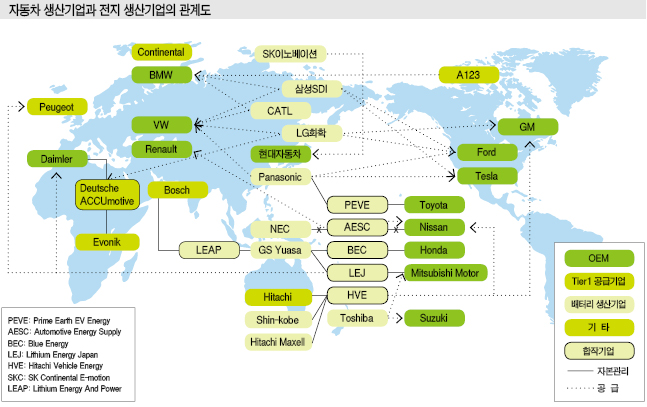

최근 중국 LiB 생산기업들이 자동차용 공급을 확대했으나 중국기업 채용에 한정되고 있으며 CATL만 유일하게 선진국 자동차기업으로부터 높은 평가를 받고 있다.

이에 따라 선진국 채용실적을 보유하고 있는 삼성SDI, LG화학, 파나소닉(Panasonic) 등에 수요가 집중될 가능성이 높아 설비투자 부담, 공장 건설에 필요한 인적자원 부족으로 LiB 수급이 타이트해질 것으로 우려되고 있다.

자동차기업은 LiB 공급부족에 대비해 전지 조달전략을 재검토하기 시작했으며 자체 생산을 목표로 기술을 확보하려는 움직임이 활발해지고 있다.

벤츠(Daimler Benz)는 LiB를 직접 생산해 품질 및 안전성을 담보하는 것이 EV·PHEV 성공의 관건이 될 것으로 판단해 설비투자를 적극화하고 있고, 폭스바겐(Volkswagen)은 기존 LiB 생산기업과 공동으로 중국에 배터리 공장을 건설할 계획인 것으로 알려지고 있다.

반면, 닛산(Nissan Motor)은 LiB 합작기업 Automotive Energy Supply에서 손을 떼고 전지 생산기업들의 경쟁을 촉진해 조달 코스트를 감축하는 전략을 추진하고 있다.

xEV 보급은 배터리 뿐만 아니라 자동차 소재 시장에도 영향을 미치고 있다.

LiB는 일본 소재 생산기업의 기술력에 따라 일본에서 실용화됐으나 앞으로는 중국을 비롯한 신흥국 화학기업의 신규 진입, 글로벌 화학 메이저의 제휴·인수, 기존 화학기업의 철수 등에 따라 시장구도가 변화할 것으로 예상되고 있다.

양극재 생산기업 토다코교(Toda Kogyo)는 2015년 독일 바스프(BASF)와 합작으로 BASF Toda Battery Materials을 설립했고, 전해액 생산기업 우베코산(Ube Kosan)은 2011년 11월 미국 다우케미칼(Dow Chemical)과 합작으로 설립한 Advanced Electrolyte Technologies를 2015년 1월 자회사로 편입했으며, Asahi Kasei Chemicals(AKC)은 미국 폴리포레(Polypore)를 인수했다.

자동차부품, 산업구조 변화에 대응해야…

자동차의 전동화는 주변산업에 다양한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

자동차부품·소재는 물론 연료 변화에 따라 에너지산업에도 큰 영향을 미치고 있으며 카 쉐어링 등과 관련해 통신산업에도 파급될 것으로 판단된다.

xEV는 몇년 전까지 HEV가 주류를 이루었으나 HEV는 내연기관과 전동부품이 함께 사용돼 기존 자동차부품 생산기업에게 미치는 영향이 한정적이었다.

그러나 EV는 엔진, 변속기가 불필요해 기존 부품 생산기업의 존속에 문제가 발생하고 있으며, 유압계 시스템과 같은 엔진동력을 전제로 만들어진 부품은 전동화에 대응해야 하는 등 관련 영향이 불가피해지고 있다.

특히, 자동차산업은 수직통합형 구조가 수평분업형으로 전환될 것으로 예상되고 있다.

자동차기업은 제조 프로세스에서 차지하는 비중이 줄어들어 주도권을 상실함으로써 부품 공급기업에게 부가가치가 쏠리는 변화 가능성이 높아지고 있다.

소재산업은 자동차부품 변화의 영향을 직접적으로 받고 있다.

EV는 항속거리 향상이 주요 과제로 자리 잡고 있고, 항속거리는 배터리를 대량 탑재함으로써 늘릴 수 있으나 높은 배터리 가격에 따라 자동차 가격이 상승하는 문제가 발생해 경량화가 주요 기술로 부상하고 있다.

EV는 고온부품인 엔진을 사용하지 않아 플래스틱 채용이 용이하며 브레이크 부품도 회생 브레이크에 따라 부하가 감소함으로써 열 문제가 완화돼 플래스틱이 채용될 가능성이 높아지고 있다.

그러나 경량화가 가능한 첨단소재 역시 높은 코스트가 걸림돌로 작용하고 있다.

이에 따라 유럽 자동차기업들은 EV를 중심으로 첨단성능을 내세운 프리미엄 브랜드를 설정해 대응하고 있다.

BMW는 xEV 전문 브랜드 「i」를 전격 도입했고 구조소재로 CFRP(탄소섬유강화수지)를 채용한 「i3」를 라인업하고 있다.

벤츠는 플랫폼에 스틸, 알루미늄, 탄소섬유를 사용한 「EQ」 브랜드를 새롭게 선보였다.

전력·통신, 새로운 비즈니스 기회 창출

xEV는 전력산업에도 막대한 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다.

연료가 석유에서 전기로 변화하기 때문이다.

이에 따라 수요 신장에 대한 대응이 필수적이나 재생에너지 도입을 위한 전력 수급조정 기능도 기대되고 있다.

구체적으로는 EV·PHEV에 탑재하는 배터리에서 전력계통으로 전력을 융통하는 V2G(Vehicle to Grid) 기술과 제어기술을 이용해 수급 조정용 대형 축전지 도입을 억제할 수 있어 전력계통의 정비비용을 감축할 수 있는 이점이 부각되고 있다.

V2G는 닛산이 적극 개발하고 있으며 이태리 전력 메이저 에넬(Enel)과 함께 영국 및 이태리에서 실증시험을 진행하고 있다.

일본은 2020년 EV·PHEV 보유대수가 60만대에 달할 것으로 예상돼 충전기 사양을 「Leaf」 일반모델인 200V/15A로 설정하면 원자력발전소 약 2기 분량의 조정능력을 확보할 수 있을 것으로 추정하고 있다.

아울러 EV 폐차에 따라 회수되는 배터리를 계통 조정용 전원으로 활용하려는 움직임도 활발해지고 있다.

배터리 중고시장을 확립해 EV·PHEV의 재판매 가치를 향상시키기 위한 목적으로 해석된다.

벤츠는 소형 EV 「Smart Fortwo」 1000대 분량의 재사용 배터리를 모아 13MWh의 대형 축전지를 구성해 계통 조정용 전원으로 설치했다.

통신·IT산업은 EV에 IoT를 조합한 서비스, 충전 서비스에 IoT를 조합한 서비스 등 새로운 사업기회가 창출될 것으로 기대하고 있다.

EV에 IoT를 조합한 서비스는 누적 가동시간에 따른 보수시기 설정, GPS(Global Positioning System) 활용에 따른 최적의 보수매장 검색 등이 부상하고 있다.

리스 자동차는 누적 가동시간에 따른 리스요금 청구, 보험회사에 대한 데이터 판매 서비스를 제공할 수 있으며 사용한 만큼 지불하는 리스요금 청구방식에 따라 소비자 만족도가 향상될 것으로 예상된다.

충전 서비스에도 IoT를 다양하게 적용할 수 있는 것으로 기대된다.

배터리 생산기업 대상으로는 소비자의 이용상황, 스타일, 이동패턴 등을 파악해 최적의 배터리를 개발할 수 있도록 지원하고, EV 생산기업에게는 소비자 특성, 충전기 설치밀도에 따라 차량 및 운전 스타일을 제안할 수 있도록 돕는 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

딜러에 대한 서비스로는 소비자 차량의 배터리 열화 상태를 파악해 적절한 시기에 유지보수를 실시하도록 지원하는 서비스가 있으며, 소비자에 대한 서비스로는 전지 상태, 운전 스타일, 충전기 설치장소 및 가동률에 따라 경로를 설정해주는 서비스가 예고되고 있다.

표, 그래프: <글로벌 xEV 시장 전망, 글로벌 xEV 시장동향, 글로벌 xEV 시장성장률 비교, 글로벌 LiB 시장 전망, 자동차 생산기업과 전지 생산기업의 관계도>