|

화학저널 2023.11.20

국내 배터리 생산기업들이 고전하고 있다.

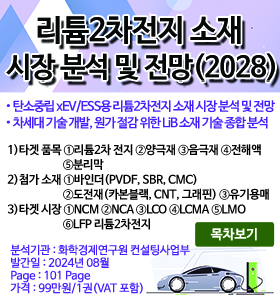

LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI가 세계 시장을 장악한 것이 엊그제였으나 CATL을 중심으로 중국기업들이 맹추격해 중국 시장을 제외해도 역전이 불가피하고, 리튬을 중심으로 배터리 소재용 금속 가격이 치솟아 수익성이 악화하고 있으며, 전기자동차 수요가 냉각되면서 공급과잉 현상이 나타나고 있다.

중국기업들은 LFP를 중심으로 코스트 경쟁력을 높여 글로벌 시장 지배력을 강화하고 있다. 반면, 국내 배터리 3사는 글로벌 자동차기업과 합작으로 배터리 및 배터리 소재 생산을 확대하고 있으나 코스트 경쟁력에서 밀림으로써 갈수록 위상이 떨어지고 있다.

특히, 중국·유럽을 중심으로 전기자동차 시장이 급팽창했으나 보조금 혜택이 줄어들면서 전기자동차의 코스트 경쟁력이 떨어져 배터리 자체가 남아도는 형국으로 급반전되고 있다.

만약, 전기자동차 시장이 되살아나지 않는다면 배터리-자동차의 합작투자가 무산되거나 축소됨으로써 한국의 위상이 추락하고 중국의 시장 지배력이 더욱 공고화되는 결과로 이어질 것이 우려된다.

글로벌 컨설팅기업 우드맥킨지에 따르면, 배터리는 전기자동차, 고정식 에너지저장장치(ESS)에 사용되는 리튬이온전지 수요가 세계적으로 증가하고 있음에도 불구하고 공격적인 투자의 영향으로 공급이 수요를 초과할 것이 확실시된다. 2023년에만 배터리 공급이 45% 급증하는 등 투자 과열이 계속되고 있기 때문이다.

2023년 글로벌 배터리 수요는 1080GWh에 달했으며 2032년까지 2배 이상 증가하고 전기자동차의 배터리 수요 비중도 2023년 79%에서 2032년 84%로 상승할 것으로 예측된다. 그러나 배터리 공급량은 2023년에만 45% 확대되며 1380GWh를 넘어서고 2032년에는 공급이 수요를 66% 상회할 것으로 판단되고 있다.

배터리 공급과잉은 중국과 한국, 일본의 투자 과잉이 원인으로 작용하고 있다. 특히, 중국은 2023년 기준으로 공급능력이 558GWh 남아돌고 2032년까지 모든 배터리 프로젝트가 순조롭게 진행되면 글로벌 배터리 공급과잉이 2400GWh를 초과할 가능성이 제기되고 있다.

더군다나 아시아는 2023년 기준으로 전체 배터리 핵심 부품 시장의 약 87%을 장악하며 생산을 선도하고 있으나 미국의 현지화 정책으로 지배력이 약화되고 있다. 중국은 2023년 1분기 리튬이온전지 수출이 전년동기대비 80% 폭증했고, 앞으로 10년간 LFP 양극재, 전해질, 분리막 점유율 80% 이상을 유지할 것으로 예상된다.

그러나 미국이 인플레이션 감축법을 통한 현지 생산을 가속화하면서 2023년 상반기에만 350GWh 이상의 설비투자를 발표함으로써 상당한 차질이 불가피해지고 있다.

맥킨지는 미국의 현지화 정책에 따라 2032년에는 중국과 한국의 니켈 베이스 양극재 생산능력 점유율이 각각 53%, 14%로 하락하는 반면, 북미와 유럽이 30% 이상을 차지할 것으로 예상했다. 만약, 미국이 일본을 끌어들여 배터리 소재 생산을 급격히 확대한다면 북미·유럽 점유율이 40% 이상으로 올라가고 중국·한국은 50% 수준으로 처질 가능성을 배제할 수 없다.

여기에 중국이 LFP 배터리를 중심으로 코스트 공세를 강화할 것이 분명해 이제 연구개발을 시작한 국내 3사가 경쟁력을 확보할 수 있을지 의문이다.

특히, 재생에너지에 사용되는 고정식 ESS 생산능력이 2032년까지 700GWh를 넘어설 것으로 예측되는 가운데 중국 태양광 생산기업들이 적극적으로 ESS 사업 개발과 배터리 생산·시스템 통합을 적극화하고 있어 글로벌 ESS 생산능력도 중국 점유율이 90%에 육박할 것으로 예상된다.

국내 배터리 3사가 글로벌 공급과잉, 중국의 공세, 코스트 경쟁력을 넘어서기 위해서는 전고체전지를 개발·상용화함으로써 전세를 한꺼번에 역전시키는 전략적 선택이 요구된다.

<화학저널 2023년 11월 20일>

|

유지훈

2023-11-20 13:31:07

평점 :