|

한국 화학산업의 특징을 한마디로 말하라면 중국 때문에 살고 중국 때문에 죽는다는 표현이 적당할 것이다.

중국이 한국 화학산업을 쥐고 흔들고 있다는 것으로, 독립성이 제로에 가깝다고 보아 비참하다는 생각이 들지 않을 수 없다. 전혀 그렇지 않다고 반론을 제기해도 싫지는 않다. 제발 그랬으면 좋겠다.

그러나 2000년 안팎으로 한국산 무기화학제품이 자취를 감춘 것이나, 석유화학의 수익성이 중국에 좌우되고 있는 것으로 볼 때 한국 화학산업의 독립성 또는 독자 생존성이 크게 의심받고 있는 것은 사실이다.

특히, 석유화학기업들은 최근 중국의 공급과잉 때문에 수익성이 악화하고 있다며 정부가 대책을 세워야 한다고 아우성이다. 국내수요나 수출 가능성을 깡그리 무시한 채 스스로 무지막지한 신증설을 단행해 극심한 공급과잉을 유발해 놓고서도 중국 탓을 하고 있으니 애처롭기 짝이 없다.

요즘 동네에 쫙 깔린 제설제를 보면 새삼 느끼는 것이 있다. 염화칼슘 포장에 제조기업 이름을 찾을 수 없기 때문이다. 옛날 같으면 동양화학, 요즘으로는 OCI나 유니드가 인쇄됐을 것으로 생각했으나 전혀 그렇지 않다. 아마 국내에서 소요되는 염화칼슘 대부분이 중국산이기 때문일 것이다.

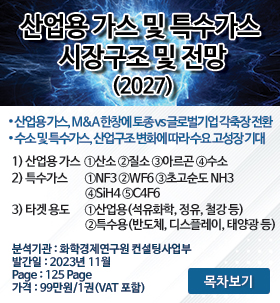

그뿐인가? 경유 자동차가 환경오염을 줄이기 위해 필수적으로 사용하는 요소수의 원료 요소도 국내에서는 생산하지 않아 전량 수입에 의존하고 있다. 중국산 수입에 의존하다 중국이 수출을 규제하면서 요소수 파동을 겪는 신세로 전락한 지 오래됐다. 요새는 베트남산을 많이 수입하면서 중국 공포증은 덜한 편이다.

무기화학은 중국 공세에 눌려 사라진 지 오래됐다. 일부는 아직도 경쟁력을 유지하고 있으나 대부분 중국산 수입에 의존하고 있다.

정밀화학도 크게 다르지 않다.

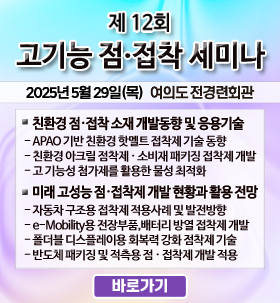

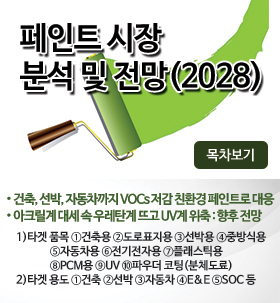

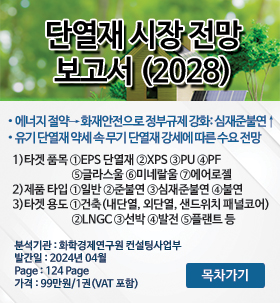

의약․농약 원료․중간체는 국내 생산을 찾아볼 수 없고 대부분을 중국과 인디아에서 수입하고 있으며, 염료나 안료도 수입으로 전환한 지 꽤 됐다. 국내에서 생산해도 원료는 수입 일색이다. 페인트는 특성상 수입이 제한적이나 접착제, 계면활성제는 언제까지 살아남을지 장담하기 어려운 것이 사실이다.

그렇다면, 석유화학은 어찌 될 것인가?

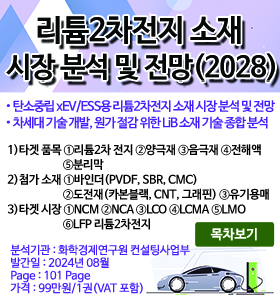

에틸렌 생산능력이 1300만톤에 육박해 세계 4위의 위상을 자랑(?)하고 있으나 나프타 베이스라는 한계를 극복하지 못하고 생존 위기에 처해 있다. 합성수지 수출로 먹고살았으나 중국이 자급률을 대폭 끌어올리고 중국 경제마저 침체되면서 수출이 막힘은 물론 중국의 저가공세로 몸살을 앓고 있다. 합성고무가 양호해 다행이나 합섬원료는 중국에 치여 앞이 보이지 않고 있다. AN마저 동서석유화학의 경쟁력이 상당한 것으로 평가됐으나 전혀 그러하지 못한 것으로 나타나 걱정이다.

1997년 IMF 경제위기 때 무지한 신증설의 후폭풍으로 일시적으로 고전했을 뿐 중국이 고도성장을 시작하면서 큰 어려움 없이 넘어갔고, 2008년 글로벌 금융위기 때도 중국이 한국산을 대량 수입하면서 위기를 극복할 수 있었다. 중국이 장기에 걸쳐 성장을 계속하면서 산업․인프라 소재로 사용되는 석유화학제품 수입을 늘렸기 때문이다.

그러나 중국이 자급률을 끌어올리기 위해 생산능력을 대폭 확대하면서 중국 수출이 막혀 위기가 심화되고 있다. 합섬원료에 이어 PVC, PP는 중국이 수출을 적극화하면서 현물가격까지 약세를 장기화함으로써 수익성이 극히 악화되고 있다.

중국의 자급률 제고 정책을 무시함은 물론 미국의 셰일가스 베이스 신증설, 중동 공세를 고려하지 않고 무리한 신증설을 단행한 결과로, 무리한 투자를 단행한 책임을 누가 질 것인지 궁금하다.

2024년을 마무리하면서 한국 화학산업이 생존을 넘어 성장․발전하기 위해서는 새로운 비전을 설정해야 함은 물론 스스로 책임지는 자세가 절대 필요하다.

<화학저널 2024년 12월 23·30일>

|