|

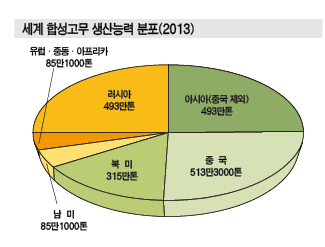

글로벌 합성고무 시장에서 중국, 한국, 인디아 등 아시아기업들이 두각을 나타내고 있다.

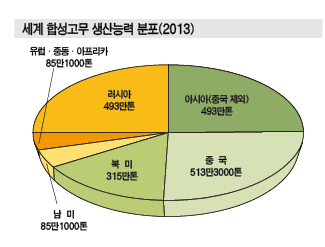

아시아 합성고무 시장은 생산능력이 세계시장의 50% 수준에 불과하나 최근 SSBR(Solution-Polymerized Styrene Butadiene Rubber), BR(Butadiene Rubber) 등 고기능제품을 자급화하는 움직임이 두드러지고 있다.

합성고무는 주요 군수물자로 SBR(Styrene Butadiene Rubber), BR이 군사수송용 트럭, 장갑차 타이어, 전차의 무한궤도 등에 사용됨에 따라 일본, 유럽, 미국 등 경제규모가 큰 국가는 국가정책으로 자급화를 추진했다.

그러나 최근에는 원료 부타디엔(Butadiene) 조달이 어려워짐에 따라 원료자원을 보유하고 있는 아시아기업들이 생산을 확대하고 있다.

중국·한국·인디아 사업화 잇달아…

합성고무는 동유럽, 남미, 중동, 러시아도 생산을 확대하고 있으나 시장성, 원료 조달성 등을 바탕으로 아시아를 중심으로 재편될 것으로 판단되고 있다.

특히, 아시아기업들은 자동차 타이어용 수요가 신장하고 있는 BR과 SSBR 생산에 주력하고 있다.

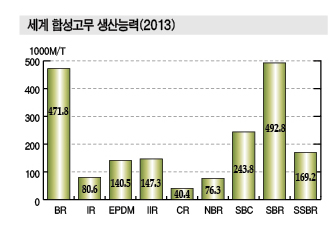

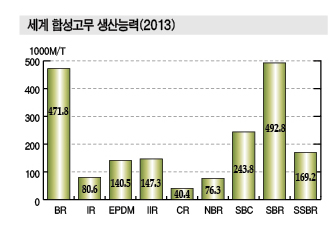

세계합성고무생산자협회(IISRP)에 따르면, 2013년 글로벌 BR 시장은 생산능력 472만톤, 공급 344만톤, 수요 338만톤을 나타냈으며 SSBR은 생산능력 160만톤, 공급 110만톤, 수요 102만톤을 기록했다.

다운스트림 수요가 부진함에 따라 가동을 감축·중단하거나 병산제품으로 전환한 플랜트가 있어 공급과잉이 완화되고 있는 것으로 파악된다.

중국은 일본 및 유럽기업의 아시아 플랜트를 통해 고기능성 SSBR을 수입하는 한편 자급률 향상에 박차를 가하고 있으며 2015년 SSBR 생산능력을 30만톤 확대한 것으로 알려지고 있다.

중국은 구식 타입의 SSBR과 SBS(Styrene Butadiene Styrene)를 병산하는 플랜트가 주류를 이루고 있는 가운데 최근 SBS의 수익성이 높아 SSBR은 거의 생산하지 않고 있는 것으로 알려졌다.

또 중국 합성고무 생산기업들은 실리카(Silica)를 배합할 수 있는 최신 SSBR 생산기술을 보유하고 있지 않아 관련 연구 권위자를 초빙하는 등 연구개발 체제 강화에 주력하고 있다.

하지만, 중국은 타이머 라벨링 제도를 도입하지 않고 있어 수출용 타이어를 위주로 SSBR을 투입할 것으로 예상된다.

특히, Sinopec과 CNOOC는 물성과 가공성을 향상시킨 차세대 SSBR을 자급화하기 위해 기술개발에 박차를 가하고 있다.

EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer)도 2016년 생산능력을 30만톤 확대하면 아시아 수급에 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다.

롯데케미칼, EPDM·SSBR 합작하나…

국내에서는 롯데케미칼이 이태리 합성고무 메이저 Versalis와 함께 2017년 가동을 목표로 EPDM과 SSBR 사업화를 계획하고 있다.

상업판매하고 있는 C4를 원료로 합성고무를 생산해 밸류체인을 강화할 방침이나 ESBR(Emulsion SBR) 생산실적도 없어 시장개척이 주목되고 있다.

SSBR은 독자 프로세스를 보유하고 있어 참여장벽이 높은 분야로 일본, 유럽, 미국기업들이 메이저로 자리 잡고 있으나 한국과 중국기업들이 가세하면서 경쟁이 치열해질 가능성이 높아지고 있다.

그러나 SSBR 메이저인 Asahi Kasei Chemicals(AKC)은 아시아 현지기업을 경쟁상대로 설정하지 않고 있는 것으로 알려졌다.

SSBR은 내마모성, 브레이크성, 그립성이 뛰어나 유럽에서 주류를 이루고 있는 고성능(High-Performance) 타입과 연비 성능이 뛰어난 에너지절약 타입이 있으며 AKC는 연속중합방식의 고성능 타입을 생산하고 있다.

연속중합방식은 AKC와 독일 Lanxess만 보유하고 있는 프로세스로, AKC은 기능 밸런스와 높은 생산성으로 차별화해 한국 및 중국제품에 대응할 수 있을 것으로 판단하고 있다.

인디아도 합성고무 생산을 확대하고 있다.

인디아는 BR만을 생산하고 있으나 Reliance, IOC(Indian Oil)가 외국자본과 합작으로 ESBR 등의 사업화를 추진하고 있다.

Reliance는 러시아 석유화학 메이저 Sibur로부터 기술공급 및 투자를 받아 2015년 IIR(Isobutylene Isoprene Rubber) 10만톤 합작 플랜트를 가동할 계획이다. 다만, IIR은 중합온도가 매우 낮아 인디아에서 안정적으로 생산할 수 있을지 관심이 모아지고 있다.

Sibur는 러시아에서 정유공장부터 석유화학제품까지 일관생산체제를 구축하고 있으며 합성고무도 생산하고 있다.

최근에는 기술공급을 목표로 인디아, 중국 등 아시아 시장 진출을 본격화하고 있다.

서플라이 체인 강화 필수적…

글로벌 합성고무 시장은 총 생산능력이 170만-180만톤에 달하는 Lanxess가 최대 메이저로 자리 잡고 있으며 140만톤인 Sinopec, 130만톤인 PetroChina 등 중국기업이 뒤를 잇고 있다.

여기에 아시아기업들이 잇따라 투자 프로젝트를 추진하고 있으나 시장 진출이 쉽지 않은 것으로 나타나고 있다.

SBR, BR의 최대 수요처인 타이어 생산기업들은 특정 합성고무 생산기업과 깊은 관계를 맺고 있고 성능과 안전성을 중시해 품질승인 장벽이 높기 때문이다.

LG화학은 2013년부터 SSBR을 생산하고 있으나 물성이 글로벌 메이저에 미치지 못하고 있으며 수요도 부진해 2015년 SSBR 플랜트를 BR 생산으로 전환했다.

EPDM, NBR(Nitrile Butadiene Rubber) 등 자동차용 고무부품도 품질기준이 엄격하고 수지에 비해 가공공정이 복잡해 요구되는 품질이 매우 높은 것으로 알려졌다.

이에 따라 합성고무 생산기업들은 경쟁력을 확보하기 위해 수요처 니즈에 대응한 고기능화로 차별화함과 동시에 원료 부타디엔을 확보하는 등 서플라이 체인 전반을 강화해야 할 것으로 나타나고 있다.

SSBR, 저연비타이어에 유일하게 채용

최근에는 SSBR이 주목받고 있다.

SBR은 유화중합공법으로 생산하지만 SSBR은 용액중합공법을 채용함에 따라 폴리머 분자량 및 분자량 분포 등을 제어하고 분자구조를 변형시키기 쉬운 특징이 있다.

저연비타이어(에코타이어)로 대표되는 고성능 타이어는 일반적으로 이율배반 관계에 있는 구름저항(저연비)과 젖은 노면 제동력(안전성)을 양립시킨 것으로, 타이어 생산기업들이 개발에 힘을 기울임에 따라 밸런스가 점차 고차원화되고 있다.

최근에는 제3요소로 내마모성을 부가하고 있으며 쾌적성, 스포츠성 등 승차감도 향상시킬 수 있는 다양한 고성능 타이어가 출시되고 있다.

기본적인 원리는 고무 내부에 있는 실리카(Silica), 카본블랙(Carbon Black) 등 필러의 미소립자가 마찰하거나 폴리머가 불필요하게 움직임으로써 발열이 일어나 구름저항을 높이기 때문에 필러를 균일하게 분산시킴과 동시에 폴리머 분자의 말단을 변성시켜 필러와 제대로 결합하도록 하는 것이다.

이에 따라 분자구조의 말단을 변성시키기 쉬운 SSBR이 저연비타이어에 사용되고 있다.

컴파운드화, 쉬운 가공성도 요구되고 있다.

일본기업 해외 신증설 지속

일본의 SSBR 생산기업들은 2013년 해외 플랜트를 일제히 신규 가동했으며 2014년 상업생산을 본격화해 대부분 풀가동하고 있는 것으로 알려졌다.

Asahi Kasei Chemicals(AKC) 및 Sumitomo Chemical(SCC), Zeon은 싱가폴에 신규 플랜트를 건설했다.

AKC는 5만톤 플랜트를 가동하고 있는 가운데 2015년 5만톤 플랜트를 추가 가동했으며 추가로 해외 신증설을 계획하고 있다.

SCC는 2013년 4만톤 플랜트를 가동했으나 2014년 3월 본격 생산에 들어갔으며 추가 증설을 검토하고 있다.

Zeon은 수요에 따라 BR도 생산할 수 있는 설비로 3만-4만톤 생산체제를 구축하고 있고 2014년 4월 상업생산을 본격화했다.

품종에 따라 튜닝할 수 있는 여지가 남아 있으나 이미 풀가동하고 있는 것으로 알려졌다.

또 배치중합으로 공법을 차별화하고 있어 정밀한 분자량 제어와 변성이 가능한 강점이 있으며 2016년 4월 가동을 목표로 같은 3만-4만톤 플랜트를 건설하고 있다.

JSR은 타이 BST와 합작으로 5만톤 플랜트를 가동하고 있다.

현재 풀가동하고 있는 가운데 수요 신장에 대응하기 위해 2016년 가동을 목표로 5만톤을 증설하고 있는 것으로 알려졌다.

타이에 이어 헝가리에서도 신규 프로젝트를 진행하고 있다.

MOL과 합작기업을 설립하기로 합의했으며 6만톤 플랜트를 신설한 후 2017년 가동할 계획이다.

헝가리 프로젝트는 MOL로부터 원료를 안정적으로 공급받을 수 있을 뿐만 아니라 유럽·중동·러시아 등 시장 접근성이 뛰어나 주목받고 있다.

SSBR은 일본기업 뿐만 아니라 세계적으로 주목하고 있어 아시아에서만 60만톤 수준의 신설 프로젝트가 진행되고 있다.

그러나 대부분 일반 래디얼(Radial) 타이어 및 공업제품용으로 고성능 타이어 니즈에 대응할 수 있는 설비는 없다는 의견이 제기되고 있다.

또 고성능 타이어용 SSBR은 타이어 생산기업과 전략적 파트너 관계를 구축해 개발부터 기술 검토까지 맞춤생산(Order Made)하는 성격이 강하기 때문에 단순히 생산 확대만으로 경쟁이 치열해질 가능성은 낮은 것으로 나타나고 있다.

하지만, 품질이 낮아도 SSBR이기 때문에 생산·출하가 본격화됨으로써 가격에 영향을 미칠 것이 확실시되고 있다.

일본, 내수 안정에 수출은 감소

합성고무 시장은 최대 수요처인 자동차 생산에 따라 좌우되고 있다.

일본은 2014년 자동차 및 자동차 타이어 생산량이 2013년 수준을 유지했고 소비세 인상의 영향이 줄어듦으로써 합성고무 내수가 회복세로 전환됐다.

그러나 아시아 합성고무 시장은 천연고무 가격이 약세를 나타내고 있는 가운데 중국을 시작으로 신증설이 잇따르고 있어 거래가격이 낮은 수준을 형성하는 등 고전하고 있다.

일본 합성고무 생산기업들도 수출이 매우 어려워지고 있으며 내수가격이 약세를 나타내 당분간 채산성을 확보하기 어려을 것으로 예상하고 있다.

다만, 고성능 타이어에 사용되는 SSBR은 호조를 유지하고 있어 일본기업의 글로벌 전략제품으로 부상하고 있다.

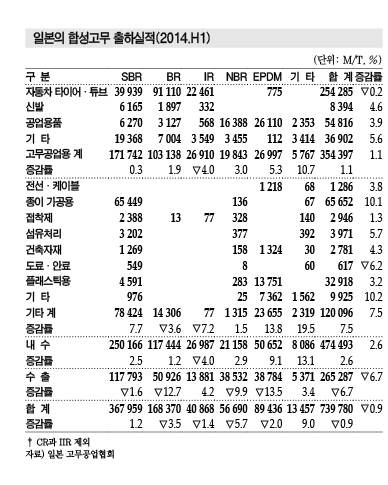

일본 합성고무 시장은 내수·수출비율이 약 60대40이며 내수는 자동차 타이어·튜브용이 50% 이상을 차지하고 있다.

특수고무도 자동차용이 60-70%에 달하고 있어 전반적으로 자동차산업 성장에 크게 좌우되고 있다.

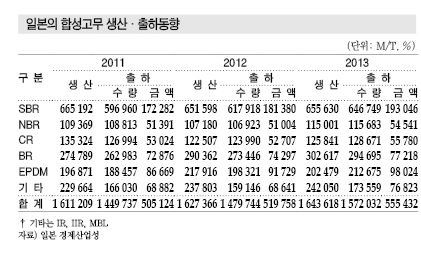

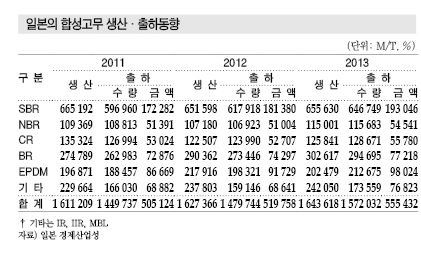

일본 경제산업성 화학공업통계에 따르면, 2013년 합성고무 생산량은 164만3618톤으로 전년대비 1.0%, 출하량은 157만2032톤으로 6.2%, 출하액 역시 5554억3200만엔으로 6.9% 증가했다.

SBR은 생산량이 0.6% 증가한 65만5630톤, NBR은 7.3% 증가한 11만5001톤, CR(Chloroprene Rubber)은 2.7% 증가한 12만5841톤, BR도 4.2% 증가한 30만2617톤으로 호조를 나타냈으나, EPDM은 7.1% 감소해 20만2479톤에 머물렀고 기타는 1.8% 증가한 24만2050톤을 나타냈다.

자동차 생산량은 가을부터 회복세로 전환됐음에도 불구하고 전체적으로 3.1% 감소했으나 타이어 수요는 0.9% 증가했다.

2014년 1-6월 승용차 생산량은 전년동기대비 9.1% 증가해 2년만에 플러스 신장으로 전환했으며 트럭·버스를 포함한 자동차 총생산량도 8.7% 늘어 2년만에 증가세를 기록했다. 그러나 7-8월은 다시 부진해 자동차 타이어·튜브 생산량이 0.8% 줄어든 가운데 내수출하가 4.9% 증가한 반면 수출은 2.5% 감소했다.

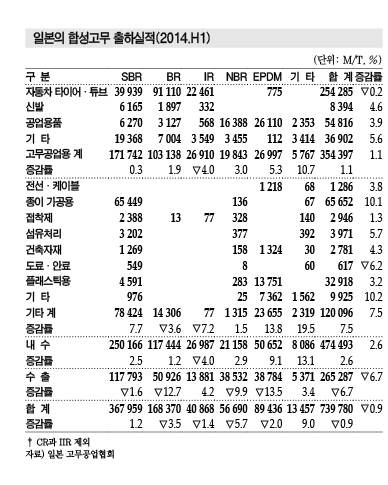

일본 고무공업협회에 따르면, 2014년 1-6월 내수출하는 SBR이 2.5%, BR이 1.2%, NBR이 2.9%, EPDM이 9.1%, 기타가 13.1% 증가한 반면 IR(Isoprene Rubber)은 4.0% 감소해 총 2.6% 늘어났다. 내수는 대체로 호조를 나타냈으나 수출이 6.7% 줄어들어 총 출하량은 0.9% 감소했다.

중국 등에서 SBR, BR 신증설이 잇따른 영향으로 거래가격이 약세를 나타냄에 따라 채산성을 확보할 수 없어 수출이 줄어든 것으로 파악되고 있다.

일본은 코스트가 상승함에 따라 대규모 수요처를 중심으로 포뮬러 방식(부타디엔계 고무)이 침투하고 있어 일정수준의 이익을 확보할 수 있으나 채산성이 악화된 상황은 당분간 계속될 것으로 예상되고 있다.

<화학저널 2016년 1월 11일>

|