MEG(Monoethylene Glycol)는 2018년 글로벌 메이저들의 증설이 집중됨에 따라 수급구조가 전환될 것으로 예상된다.

중국 화섬기업들은 수요 증가를 예상해 PET(Polyethylene Terephthalate) 및 폴리에스터(Polyester) 증설을 단행했으나 예상했던 것 보다 수요가 부진해 공급과잉 및 수익성 악화가 지속되고 있다.

이에 따라 가동률이 하락해 MEG 재고량이 월평균 700만톤을 상회하고 있다.

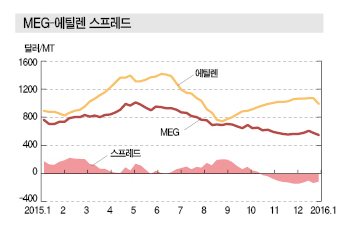

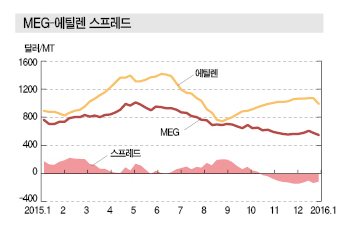

MEG 가격은 국제유가가 약세를 지속함에 따라 2015년 12월10일 CFR China 톤당 540달러를 형성하는 등 약세를 지속하고 있다.

나프타(Naphtha)와의 스프레드는 2015년 6월 톤당 400달러에서 12월 20달러로 추락했으며 에틸렌(Ethylene)과의 스프레드는 10월 이후 마이너스를 기록하고 있다.

스프레드 악화가 지속됨에 따라 글로벌기업들이 가동률을 낮추고 있는 가운데 일부 메이저의 정기보수가 2016년 1/4분기에 집중돼 공급 감소가 불가피해지고 있다.

하지만, 공급부족은 일시적 현상에 그쳐 국제유가가 반등하지 않는 한 낮은 수준을 유지할 것으로 예상된다.

또 글로벌 메이저들의 신증설이 2018년 집중돼 있는 가운데 다수의 플랜트는 에탄(Ethane) 베이스 생산설비로 알려져 나프타 베이스 MEG는 경쟁력 약화가 우려되고 있다.

대한유화 진입으로 경쟁체제

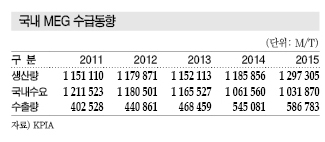

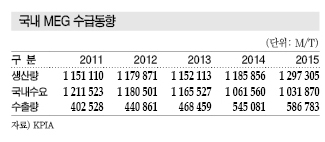

MEG는 대한유화가 2014년 11월 MEG 19만톤 플랜트를 신규 가동한 이후 수입량이 감소하고 있다.

국내 MEG 생산능력은 롯데케미칼 105만5000톤, LG화학 18만톤, 한화토탈 15만5000톤, 대한유화 19만톤으로 총 158만톤에 달하고 있다.

국내수요는 2011년 121만1523톤에서 2012년 118만501톤, 2013년 116만5527톤, 2014년 106만1560톤으로 계속 줄어들고 있으며 2015년에는 103만1870톤에 불과했다.

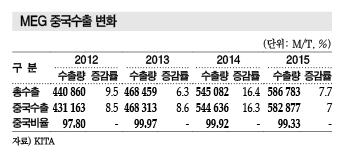

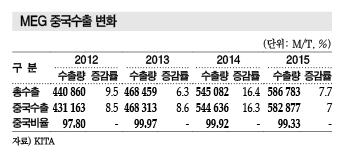

수출량은 2012년 44만860톤에서 2013년 46만8459톤, 2014년 54만5082톤으로 증가했고 2015년에는 58만6783톤으로 전년대비 7.7% 늘었다.

수출은 중국 공급물량이 99% 이상을 차지하고 있다.

내수시장은 대한유화가 신규 가동한 이후 경쟁이 치열해짐에 따라 가격이 하락했고 수요기업들의 국산 채용이 증가하면서 수입은 감소했다.

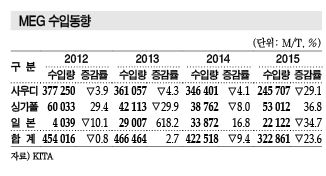

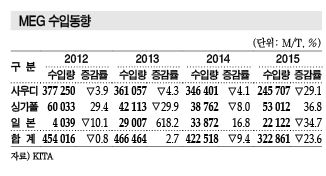

국내 MEG 수입량은 2012년 37만7250톤에서 2013년 36만1057톤, 2014년 34만6401톤으로 감소했고 2015년에는 24만5707톤으로 29.1% 급감한 것으로 나타났다.

시장 관계자는 “대한유화가 신규 진입하면서 거래처를 확보하기 위해 가격을 대폭 인하했고 상업판매를 시작한 2015년부터 수입량이 급감했다”며 “수입제품이 국산보다 더 낮은 가격에 공급됐으나 2015년 이후 대한유화가 내수가격을 낮춤과 동시에 사우디산 가격이 오르면서 국산과 수입제품 사용비중이 6대4 수준에서 8대2 정도로 바뀌어 대한유화가 수입제품을 대체한 꼴”이라고 밝혔다.

글로벌 화섬 시장이 한국에서 중국으로 이동한 것도 영향을 미치고 있다.

시장 관계자는 “화섬산업은 영국을 시초로 유럽에서 태동해 일본, 한국, 중국 순으로 시장 중심이 옮겨가고 있고 원료 생산기업들도 화섬 중심지를 따라 전략을 수정하고 있다”며 “화섬산업은 2000년대에 중국을 거쳐 동남아 시장으로 이동하고 있으며 한국은 1980년대에 절정기를 형성한 후 현재는 성숙기에 접어들어 성장 가능성이 없다”고 주장했다.

트러블·정기보수 집중에도 “여유”

글로벌 메이저들은 MEG 수익성 악화로 플랜트 가동률 감축 및 정기보수를 실시하고 있으나 국제유가 약세로 상승 가능성이 낮아 봄철 성수기의 수요 회복을 기대하고 있다.

하지만, MEGlobal의 생산설비 트러블, Shell의 불가항력 선언 등 글로벌 메이저들을 중심으로 가동차질이 잇따르고 있으나 수급타이트로는 이어지지 않고 있다.

글로벌 최대 생산기업인 Sabic은 플랜트 가동률을 120%에서 100% 이하로 끌어내렸고 Sabic의 자회사인 Kayan은 2016년 3월 정기보수에 들어간 것으로 알려졌다.

시장 관계자는 “3대 메이저를 포함해 Nanya, Sinopec, 롯데케미칼 등의 정기보수가 2016년 상반기에 집중돼 있다”며 “MEG의 수익성이 악화됨에 따라 PE(Polyethylene)로 전환하는 등 생산성 문제와 일부 설비결함 문제가 중첩된 결과”라고 밝혔다.

이어 “글로벌 10위권 생산기업들의 가동중단이 한 시기에 많이 몰린 것은 전례 없이 드문 현상으로 중국 수요가 회복되기만을 기다리고 있다”고 덧붙였다.

그러나, Shell이 2015년 12월1일 싱가폴 소재 MEG 100만톤 플랜트에 대해 6개월간 불가항력을 선언했으나 수급타이트로 공급 감소가 전환되지 않고 있다.

OUCC Yangzhou는 2015년 11월 중순부터 50만톤 플랜트의 가동률을 70%로 조정했으나 수급타이트로 BASF-YPC는 10월 이후 가동률을 80%대로 하향 조정했다.

타이완 Nanya는 가동 중단한 No.1 MEG 36만톤 플랜트를 12월 재가동할 계획이었으나 연기했으며 다른 설비 가동률도 70% 수준에 머물고 있다.

석탄 베이스 MEG를 생산하는 Sinopec Hubei Fertilizer는 11월23일 MEG 20만톤 플랜트를 가동중단했고 Xinhan Energy는 10만톤 설비 2기 가동률을 각각 70%, 50%로 조정했다.

시장 관계자는 “가격이 역대 최저수준을 형성하고 있는 가운데 2015년 말부터 글로벌 MEG 플랜트의 정기보수가 집중됐음에도 불구하고 수요가 부진함과 동시에 국제유가가 약세를 지속해 MEG 가격이 상승할 가능성은 낮다”고 밝혔다.

수급보다는 국제유가에 반응…

MEG는 수급타이트가 예상됐으나 폴리에스터 체인이 전반적으로 침체에 빠지면서 재고량이 높은 수준을 유지하고 있는 가운데 국제유가에 반응해 매우 낮은 수준을 유지하고 있다.

시장 관계자는 “중국의 폴리에스터 및 PET 생산기업들의 증설이 활발해 원료 PTA(Purified Terephthalic Acid)도 증설이 잇따랐으나 MEG는 2011년부터 2017년까지 증설이 비교적 미미한 수준”이라며 “수급타이트가 예상됐으나 다운스트림 침체로 가동률이 70% 미만에 불과하다”고 밝혔다.

이어 “수요부진이 공급과잉으로 이어지고 있는 가운데 국제유가가 약세를 지속해 MEG 가격이 최저수준까지 하락했고 수익성도 매우 악화된 상태”라고 덧붙였다.

MEG는 PTA 가격에도 일정부분 연동됐으나 2014년 말 국제유가가 폭락한 순간을 기점으로 연동되지 않고 있다.

시장 관계자는 “MEG는 통상적으로 다운스트림이 동일한 PTA 가격 등락에 따라 움직였으나 2014년에는 국제유가가 50% 이상 폭락한 반면 MEG는 중국에서 수급타이트가 발생해 20-30% 하락에 그쳤다”며 “이후 PTA는 중국의 무리한 증설로 공급과잉이 심각해진 반면 MEG는 증설이 없었기 때문에 수급구조가 달라지면서 MEG-PTA 가격연동이 깨졌다”고 설명했다.

중국 석탄화학 영향력 “미미”

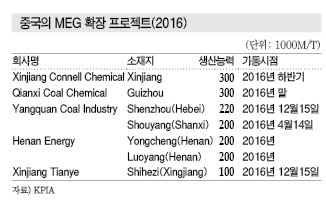

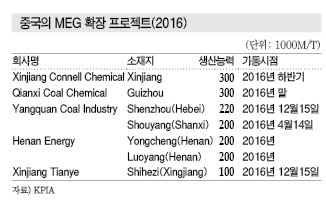

중국은 풍부한 석탄 매장량을 바탕으로 CTMEG(Coal to MEG) 생산설비를 증설하고 있으나 국내시장에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상되고 있다.

CTMEG 설비는 투자비, 기술문제, 환경규제 문제가 수반되는 원가경쟁력 외에도 품질문제가 있어 에틸렌 베이스 MEG를 대체하기에는 한계가 있기 때문이다.

MEG는 주로 EO(Ethylene Oxide) 수화반응을 통해 생산하나 중국은 풍부한 석탄을 바탕으로 1980년대 말부터 Non-Oil MEG 생산기술을 연구개발해 석탄화학을 활용한 MEG 프로젝트가 활발히 진행되고 있다.

하지만, 중국은 MEG 수요의 90% 정도를 폴리에스터 생산에 사용하고 있는 가운데 MEG 생산능력을 꾸준히 확대하고 있음에도 불구하고 자급률이 30%에 불과한 것으로 나타났다.

중국은 2005-2014년 MEG 수입량이 연평균 8% 수준으로 증가했고 2015년 수입량은 900만톤에 육박한 것으로 알려졌다.

특히, 국제유가가 약세를 지속함에 따라 CTMEG의 가격경쟁력이 약화돼 2016년부터 신규가동 예정인 CTMEG 플랜트의 가동 연기를 고려하고 있다.

석탄 베이스 MEG는 668달러 수준으로 운송코스트를 감안하면 중국 동부지역 현물가격보다 약 80-90달러 높은 것으로 파악되고 있다.

중국은 MEG 총 생산능력이 749만5000톤에 달하고 있고 2015년 석탄화학 베이스 160만톤을 신증설해 CTMEG 비중이 21.4%에 달하는 것으로 파악되고 있다.

2018년 이후 글로벌 공급과잉 확실

MEG 시장은 글로벌 메이저들의 증설로 2018년 이후 공급과잉 전환이 확실시되고 있다.

2016-2019년 총 670만톤 수준의 신증설이 계획돼 있으며, 특히 2018년 이후 대규모 플랜트 증설이 집중돼 있어 공급과잉이 심화될 것으로 예상된다.

2018년에는 미국 Formosa Plastics이 MEG 86만톤 플랜트를 신규 가동하는 등 총 116만톤의 증설이 계획돼 있으며, 2019년에는 사우디 JUPC의 80만톤, 롯데케미칼의 75만톤을 비롯해 총 230만톤 증설이 계획돼 있다.

시장 관계자는 “2015-2016년에는 공급이 수요보다 살짝 많은 수준이었으나 2018년 이후에는 글로벌 메이저들의 증설이 완료되면서 공급과잉이 심화돼 바이어마켓이 형성될 것”이라고 주장했다.

글로벌 MEG 생산능력은 에탄과 나프타 베이스 비중이 각각 35대65 수준으로 에탄 베이스 증설이 완료되면 나프타 베이스의 경쟁력 약화가 우려되고 있다.

SABIC, MEGlobal, Shell은 글로벌 3대 메이저로 전체 생산량의 35%를 차지하는 가운데 에탄 베이스로 MEG를 생산하고 있다.

에탄 베이스 MEG는 제조코스트가 200달러 이하로 국제유가 약세가 장기화되더라도 나프타 베이스보다 가격경쟁력이 훨씬 우수하기 때문에 2018년 이후 에탄 베이스 플랜트가 증설되면 나프타 베이스는 경쟁력을 급격히 상실할 것으로 우려되고 있다.

롯데케미칼도 미국 Axiall과 90대10 합작으로 에탄 베이스 에틸렌 100만톤 크래커 및 MEG 70만톤 플랜트를 2018년 말 완공할 예정이다. <박주현 기자: pjh@chemlocus.com>

표, 그래프 : <MEG 중국수출 변화><MEG 수입동향><국내 MEG 수급동향><중국의 MEG 확장 프로젝트(2016)><MEG-에틸렌 스프레드>