황산(Sulfuric Acid)은 세계에서 가장 많이 생산·소비되고 있는 화학제품으로 2019년 생산량 및 수요량이 모두 2억7800만톤으로 2018년과 비슷한 수준을 유지했다.

황산은 석유정제, 구리 및 아연 제련과정에서 부생하며 비철금속 제련가스 및 황화광물, 천연가스 및 석유정제 회수유황이 대부분을 차지하고 있다.

세계적으로는 회수유황을 통한 생산량이 60% 이상, 제련가스 베이스가 30%, 황화광물이 약 10%로 파악되고 있다.

따라서 비철금속 제련 및 천연가스 생산, 석유정제 가동률에 따라 생산량이 변동되며 최근 몇 년 동안은 중동 등에서 비철금속 및 석유가스 생산능력을 확대함에 따라 황산 생산량도 증가하고 있다.

다만, 2020년에는 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증)에 따른 경기침체로 글로벌 수요가 감소할 것으로 예상되고 있다.

2020년 생산량 2억7300만톤으로 감소

세계 황산 생산량은 2016년 2억6900만톤에서 2017년 2억7500만톤으로 전년대비 2% 증가한데 이어 2018년에도 2억7800만톤으로 1% 늘었다.

2019년에는 2억8500만톤으로 2.5% 증가할 것으로 예상됐으나 실제로는 2억7800만톤으로 변화가 없었다. 중국 경제가 침체조짐을 보이면서 석유정제 및 제련 가동률이 떨어진 영향으로 파악된다.

2020년에는 코로나19가 확산됨에 따라 글로벌 경기침체가 가속화되고 있어 황산 생산량이 크게 감소할 것으로 예상된다.

당초 생산량이 2억9200만톤으로 늘어날 것으로 예상됐으나 2억7300만톤에 그칠 것으로 하향 수정됐고 최근의 코로나19 재확산 흐름으로 보아 2억6000만톤에도 미치지 못할 가능성이 제기되고 있다.

2021년에도 성장세를 회복해 2억8900만톤으로 5.8% 증가할 것으로 예상됐으나 코로나19 영향이 2021년까지 미친다고 볼 때 2억8000만톤을 회복하지 못할 가능성이 점쳐지고 있다.

글로벌 생산·소비량의 50% 수준을 차지하고 있는 중국은 2020년 코로나19에 따른 이동제한 명령으로 황산 수요가 일시적으로 격감했으나 봄 이후 이동제한이 해제됨에 따라 회복세를 나타내고 있다.

아울러 중국은 정부가 구리 제련공장을 늘릴 방침이어서 제련가스 베이스 황산 공급이 크게 증가할 것으로 예상되고 있다.

중국을 포함한 아시아 지역에서는 선박유에 대한 황함량 규제가 시작됨에 따라 탈황장치를 포함한 정유공장 건설이 잇따르고 있어 앞으로 황 공급구조가 크게 변동될 가능성이 제기되고 있다.

일본, 정기보수로 2019년 생산 328만톤 그쳐

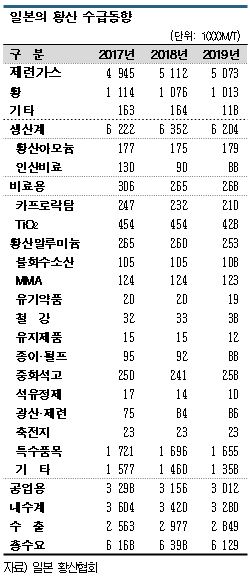

일본은 2019년 메이저 2사가 정기보수를 실시했으나 황산 생산량은 소폭 감소에 그쳤고 내수는 비료용 등이 안정적으로 늘어나면서 300만톤대를 유지했다.

일본은 황산 생산비중이 제련가스 베이스 약 80%, 회수유황 약 20%로 글로벌 생산과 크게 다르며 월 생산량 40만-50만톤 가운데 30만톤 가량을 내수에 투입하고 과잉물량은 수출함으로써 수급밸런스를 유지하고 있다.

일본 황산협회에 따르면, 2019회계연도(2019년 4월-2020년 3월) 황산 내수는 328만톤으로 4.1% 감소했다.

일본 황산협회에 따르면, 2019회계연도(2019년 4월-2020년 3월) 황산 내수는 328만톤으로 4.1% 감소했다.

비료용은 호조를 나타냈으나 카프로락탐(Caprolactam), 황산알루미늄, TiO2(Titanium Dioxide) 제조용을 포함한 공업용은 고전을 면치 못했다.

수출량은 2019년 가을 메이저 2사가 동시에 정기보수를 실시함에 따라 공급물량이 줄어들어 284만9000만톤으로 4.3% 감소했으며 내수를 포함한 총수요는 612만9000톤으로 4.2% 줄었다.

비료용 내수는 인산비료용이 1.5% 줄었으나 황산암모늄용이 2.3% 늘어난 26만8000톤으로 전체적으로 1% 증가했다.

공업용은 불화수소산용이 2.5% 늘었으나 카프로락탐, 황산알루미늄, TiO2용 등이 감소세를 나타내 총 301만2000톤으로 4.5% 줄었다. 미국과 중국의 무역마찰, 코로나19에 따른 시황 하락 등이 영향을 미친 것으로 판단된다.

황산 생산량은 620만4000톤으로 2.3% 감소했다. 격년으로 대규모 정기보수가 집중됨에 따라 2017년과 비슷한 수준을 나타냈다.

일본은 2019회계연도 황산 수출이 대규모 정기보수에 따른 공급 감소의 영향을 받아 284만9000톤으로 4.3% 줄었고 1-12월 수출량은 277만1900톤으로 무려 9.0% 감소했다.

대규모 정기보수의 영향으로 일시적으로 공급부족이 발생할 가능성이 제기됨에 따라 재고 축적을 위해 수출을 줄인 것으로 파악되고 있다.

일본기업이 대규모 니켈 제련 프로젝트에 참여하고 있는 필리핀 수출은 125만9900톤으로 20.7% 급증했으나, 마찬가지로 일본기업이 구리 제련 프로젝트를 추진하고 있는 칠레 수출은 41만6900톤으로 12.7% 감소했다.

인디아 수출은 32만2700톤으로 35.6% 급감했고, 최대 소비국인 중국 수출도 2만8300톤으로 30% 이상 줄어들었다.

중국이 제련가스 및 회수유황 베이스 생산설비를 잇따라 신규 가동해 자급화에 박차를 가하고 있는 가운데 실수요 악화로 공급과잉이 발생함에 따라 수출량이 약 50만톤에 달했던 2010년의 절반에도 미치지 못했다.

2021년에는 생산‧수출 모두 회복 가능성

일본은 2020년 대규모 정기보수를 실시하지 않아 황산 생산설비가 모두 안정적으로 가동하는 가운데 일부 구리·아연광산의 황 유분이 증가함에 따라 황산 공급이 증가할 가능성이 제기되고 있다.

황 배소 베이스는 2020년부터 선박유에 대한 황 함유량 규제가 시작됐으나 코로나19의 영향으로 해운 수요 자체가 침체되고 있어 공급에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상되고 있다.

수요는 코로나19에 따른 경제활동 중단으로 공업용이 크게 침체될 것이라는 의견이 주류를 이루고 있다.

특히, 핵심 용도인 카프로락탐, TiO2용 등은 자동차 감산의 영향으로 4월부터 공급량이 줄어든 것으로 알려졌다. 그러나 6월 무렵부터 자동차 생산을 서서히 재개하는 움직임이 나타나 출하가 조금씩 늘어나고 있다.

수출은 유통망이 정상화됨에 따라 칠레, 필리핀 수출이 확대되고 내수에 따라서는 인디아 수출도 증가할 것으로 점쳐지고 있다.

인디아를 비롯한 비료용 소비국들은 원래 3-4월 성수기가 시작되나 코로나19의 영향으로 비료를 주는 시기가 늦어짐에 따라 수요 회복도 지연되고 있다. (강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com)