|

중국, 신증설에 중동산 수입 급증 … 포트폴리오 다양화해야

화학저널 2016.04.18

PP(Polypropylene)는 중국이 생산능력을 급격히 확대하면서 공급과잉 징후가 뚜렷해지고 있다.

PP는 범용수지 가운데 내열성이 가장 뛰어난 열가소성 수지로 저밀도, 무독성, 가공성, 내구성, 절연성이 우수해 자동차, 가전제품, 포장재, 건축자재 등에 광범위하게 사용되며 성장 가능성이 매우 높게 나타나고 있다.

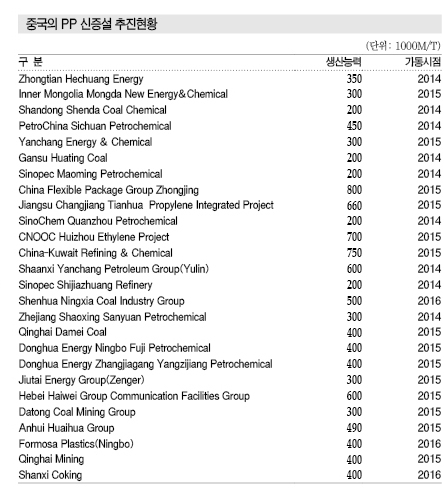

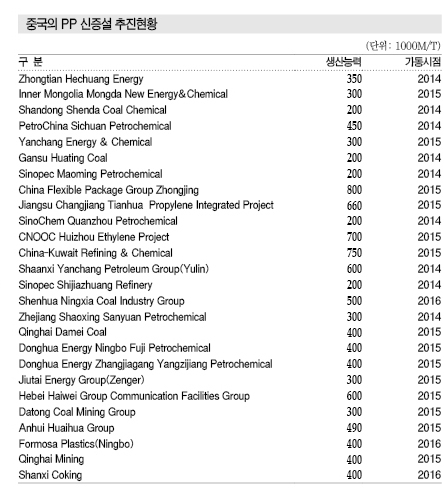

중국은 최근 PP 생산능력을 크게 확대하고 있다.

Sinopec Luoyang Petrochemical, PetroChina Daqing Refining & Chemical, PetroChina Ningxia Petrochemical, Xuhou Haitian Petrochemical, PetroChina Fushun Petrochemical이 2012년 신규 플랜트를 가동했고 Sinopec Guangzhou Petrochemical 20만톤, Sinopec Wuhan Petrochemical 40만톤, Ningbo Heyuan Chemical 40만톤 플랜트는 2013년부터 가동하고 있다.

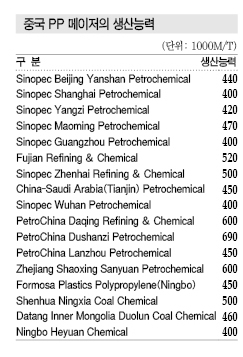

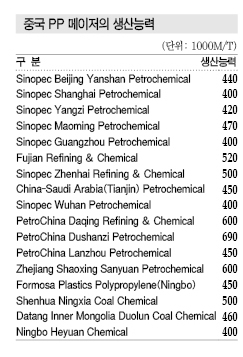

2013년 PP 생산능력은 총 1552만7000톤으로 Sinopec 639만3000톤, PetroChina 388만4000톤, 기타 525만톤으로 집계됐으며 민간기업 및 합작기업 참여가 늘어나면서 Sinopec과 PetroChina의 비중은 점점 낮아지고 있다.

PP는 투자자가 다원화되고 있으나 생산 집중도가 높은 편이며 생산능력 30만톤이 넘는 대형 플랜트가 완공되면서 규모화되고 있다.

NCC(Naphtha Crackeing Center) 외에도 MTO(Methanol to Olefin) 및 PDH(Propane Dehydrogenation)를 통해 다양하게 원료를 공급받을 수 있기 때문이다.

특히, 중국은 CTP(Coal to Propylene) 플랜트를 지속적으로 확장하면서 PP 생산을 확대하고 있다. 최근에는 석탄이 풍부한 북부 Inner Mongolia와 Ningxia의 PP 생산능력 확대가 급속히 이루어지고 있다.

그러나 급격한 신증설에도 불구하고 공급이 부족해 추가 신증설을 계속하고 있으며 CTO(Coal to Olefin), NCC, 프로판(Propane) 플랜트 건설도 가속화되고 있어 2016년에는 PP 생산능력이 총 2500만톤에 달해 공급부족이 일정부분 해소될 것으로 예상되고 있다.

PP 수요는 2006년 876만톤, 2007년 1012만3000톤, 2011년 1341만7200톤, 2013년 1583만2400톤으로 급증하고 있으나 자급률도 2006년 66.9%, 2011년 73.1%, 2013년 78.2%로 상승했다.

다만, 개발도상국과 비교할 때 범용은 자체 생산이 충분하지만 고부가가치 특수제품은 여전히 많은 양을 수입하고 있다.

PP 수입은 2006년 294만4700톤에서 2009년 416만2500톤으로 49.3% 급증해 사상 최고치를 기록했으나 2013년에는 359만4500으로 8.1% 감소했다.

반면, PP 수출은 2006년 2만6200톤, 2009년 4만4800톤, 2013년 14만7100톤으로 증가추세를 나타냈다.

특히, 2016년에는 PP 수요가 1750만-1800만톤에 달하는 반면 생산능력은 2500만톤으로 공급과잉이 불가피해지고 있다.

PP 수요비중은 직물 45.3%, 사출성형 19.8%, BOPP(Bi-Oriented PP) 11.2%, 섬유제품 14.1%, 파이프 3.9%, CPP(Chlorinated PP) 3.7%, 기타 2.0%로 나타나고 있다.

직물가방 제작에 많은 양이 사용되고 있으며, 특히 섬유, BOPP, 가전제품, 자동차용 특수소재 수요가 폭발적으로 늘어나고 있다.

필름용 수요는 감소하고 있으나 여전히 가장 많은 양을 소비하고 섬유, 사출성형, 파이프용 수요도 증가추세이며 고투명 PP, Spun-Bonded 부직포, Melt-Blown 부직포, 초극세 PP섬유, 가전제품, 자동차용 수요도 기대되고 있다.

PP 가격은 국제유가가 오르면서 자연스럽게 상승하고 있지만 변동 폭이 크지 않은 것으로 나타나고 있다.

PP 생산기술은 선진국에 비해 뒤쳐져 있기 때문에 주로 외국에서 도입하고 있다.

중국은 신증설 플랜트가 완공돼 상업가동에 들어가면 과잉공급이 불가피하고 중동산 저가제품까지 가세하면 막대한 타격을 입을 것으로 우려되고 있다.

따라서 신기술 개발과 혁신을 강화하고 Electron-Donor 촉매, 중합촉매, 메탈로센(Metallocene) 및 비메탈로센 촉매 개발을 위한 R&D투자를 늘리며 선진기술 상용화, 기상중합공법 개발 속도를 높여야 할 것으로 지적되고 있다.

특히, 소규모 플랜트는 효율이 좋지 않아 경쟁력이 떨어지기 때문에 폐쇄함으로써 규모화가 요구되고 있다.

중국 정부도 세계시장을 선도할 수 있는 기술을 보유한 프로젝트만 승인받을 수 있도록 허가기준을 강화할 필요성이 커지고 있다.

또 스페셜티 및 하이엔드제품 생산을 늘리는 등 생산구조를 변혁하고 원료 수입처를 다양화해 생산코스트를 낮추고 리스크를 줄이며 PDH, MTP(Methanol to Propylene) 공법과 같은 신기술 적용을 강화할 필요성이 제기되고 있다.

아울러 경쟁력 있는 특화제품 생산을 확대함으로써 가격 변화에 적극 대응할 수 있도록 포트폴리오를 다양화할 필요성이 커지고 있다.

표, 그래프 : <중국의 PP 신증설 추진현황><중국 PP 메이저의 생산능력>

<화학저널 2016년 4월 18일>

|