|

국내 화학기업들은 플래스틱으로 유리를 대체하기 위해 R&D(연구개발)를 계속하고 있다.

자동차용 유리 대체소재는 자동차 앞유리, 뒷유리, 선루프 등 윈도우를 주목하고 있으며 전기·전자는 OLED(Organic Light Emitting Diode)용 디스플레이를 중심으로 대체를 기대하고 있다.

자동차용은 PC(Polycarbonate)를 중심으로 유리 대체소재를 개발하고 있으나 코스트 경쟁력 및 품질에서 기존 소재에 뒤처지고 있다.

전기·전자도 PI(Polyimide)를 중심으로 전환을 시도하고 있으나 플렉서블 디스플레이(Flexible Display)에 대한 요구도가 확대되지 않고 있어 성장이 둔화되고 있다.

여기에 기존 유리를 대체할 수 있는 유리기판, 사파이어 글래스 등이 자동차 및 전기·전자 진입을 시도하고 있고 플래스틱에 비해 채용 가능성이 높아 코스트 절감 및 품질 개선이 요구되고 있다.

PC, 자동차 유리 대체소재로 부상했으나…

자동차 유리는 대형화되면서 대당 6평방미터 수준으로 40kg을 넘어 자동차 무게의 3% 수준을 차지하고 있다.

자동차 유리소재는 파노라마 루프를 제외하고 제조코스트가 약 30만원에 달하고 있으며 앞유리가 10만원 수준으로 나타나고 있다.

자동차 경량화가 이슈로 부상하면서 자동차 유리도 경량화 설계에 집중하고 있으며 스크래치 방지 코팅이 처리된 PC가 유리 무게에 비해 절반 이상 가벼워 대체소재로 주목받고 있다.

자동차 유리는 대부분 2중 접합유리로 얇은 셀룰로오스 막을 사이에 투입해 압착 생산하고 있으며 고급 자동차에는 2개 유리판을 PVB(Polyvinyl Butyral) 필름으로 접합한 안전유리를 채용하고 있다.

PC는 EP(Engineering Plastic) 가운데 유일하게 투명성을 보유하고 있어 자동차 유리 소재를 대체할 것으로 기대되고 있으나 스크래치 및 마모에 민감하며 자외선에 노출되면 변색되는 등 내화학성이 불안정해 채용이 지연되고 있다.

여기에 PC 가격이 유리에 비해 3-4배 높아 코스트 부담을 완화하지 않으면 자동차 생산기업들이 채용하기 어려운 것으로 파악되고 있다.

내화학성은 헤드램프 렌즈나 커버용 부품에 적용되는 UV 차단용 아크릴 페인트를 사용하면 개선되는 것으로 나타나 내스크래치 개선에 집중하고 있다.

LG화학, 삼양사 등을 중심으로 PC에 실리콘(Silicone), PET(Polyethylene Terephthalate) 등을 혼합해 내스크래치, 내화학성을 개선하고 있으며 코스트 경쟁력을 확보하기 위해 대량생산 관련 R&D도 계속하고 있다.

하지만, 10-20년 연구를 지속해도 유리에 비해 성능 구현이 어려워 자동차기업들은 이중접합 글래스를 채용하고 있다.

SABIC, Bayer 등도 여전히 PC를 컨셉트카에 적용하는데 그치고 있다.

자동차 선루프 시스템부터 공략하라!

PC 생산기업들은 전·후·측면 유리 적용에 한계점을 나타내고 있어 무게 부담이 높고 내스크래치성에 대한 부담이 적은 선루프 시스템 중심으로 적용을 시도하고 있다.

자동차부품연구원은 2013년 말 파노라마 선루프에 채용되는 PC를 개발해 기존 파노라마 선루프 무게를 40% 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

기존 파노라마 선루프는 유리를 채용하면 약 16kg이며 PC를 채용하면 10kg 수준으로 경량화되는 것으로 파악되고 있다.

하지만, 상용화 테스트만 계속하고 있고 채용이 어려운 것으로 나타나자 내광성, 내스크래치성, 내화학성 등을 보완하기 위해 PC 소재에 특화된 코팅 공정까지 개발함으로써 채용이 가시화될 것으로 예상되고 있다.

시장 관계자는 “자동차 앞유리와 옆유리는 스크래치에 민감해 유리를 대체할 수 있는 플래스틱이 없으며 PC는 내스크래치에 민감해 개선연구를 지속하고 있으나 적용에는 한계가 있는 것으로 파악된다”고 밝혔다.

일부 자동차 메이저들은 루프 시스템에 PC를 채용하기도 했으나 국내 자동차 생산기업들은 적용한 적이 없었던 것으로 파악되고 있다.

유리 대체소재로 처음 채용됐던 루프는 PMMA(Polymethyl Methacrylate)가 채용됐으나 스크래치가 심하고 충격강성이 취약해 채용 확대가 어려웠던 것으로 파악되고 있다.

코닝에게 PC 생산기업들 밀려나고…

코닝(Corning)은 2015년 말 자동차 경량화로 플래스틱 채용이 지지부진한 가운데 스마트폰 디스플레이에 채용되고 있는 「고릴라 글래스」를 자동차 유리 시장에 적용하겠다고 밝혔다.

「고릴라 글래스」는 기존 글래스에 비해 30% 이상 가벼운 것으로 파악되고 있으며 소음 문제는 기존 방식인 2겹 글래스에 접착필름을 부착하는 이너레이어(Inner Layer) 방식을 채용해 개선할 예정이다.

코닝은 자동차용 경량 유리 솔루션 개발·생산·판매를 위해 프랑스 Saint-Gobain과 50대50으로 공동출자한 합작기업을 설립했다.

자동차용 「고릴라글래스」와 Saint-Goban의 자동차 유리 및 차창 기술이 결합된 접합유리창을 개발해 강도 및 광학적 특성을 크게 개선할 예정이다.

LG화학도 유리기판을 디스플레이용에만 집중해 시장 침체로 수익성 악화가 심화되고 있어 자동차 유리용 R&D가 필요한 것으로 파악되고 있다.

LG화학은 2015년 말 7000억원 상당의 LCD(Liquid Crystal Display) 유리기판 증설투자를 당초 계획보다 1년 더 미루어 2016년 12월31일까지 연기했으며 공급과잉이 심화됨에 따라 증설투자가 무산될 가능성이 높아지고 있다.

디스플레이도 대체 필요하나 일본이 장악

디스플레이도 유리 소재를 대체하는 움직임이 나타나고 있으나 성능 개선이 어려워 대체가 부진한 것으로 파악되고 있다.

디스플레이 커버윈도우는 스마트폰이나 태블릿PC 등의 최외곽에 위치하며 유리를 채용함에 따라 외부 충격에 취약해 개선이 필요한 것으로 지적되고 있다.

휴대폰에 사용되는 디스플레이는 강화유리 및 투명 플래스틱 소재를 사용해 외부충격으로부터 보호했으나 2000년대 후반부터 휴대폰이 터치 방식으로 전환되면서 강화유리 채용이 확대됨에 따라 플래스틱 소재들이 채용되고 있다.

정전용량방식 터치패널, 대화면, 박막화 등에 가격이 저렴하고 성능이 뛰어난 강화유리가 채택되고 있기 때문이다.

하지만, 플렉서블 디스플레이 및 웨어러블 기기에 대한 관심이 급증하면서 유리 대신 가볍고 충격에 강하며 특히 디자인의 유연성을 부여할 수 있는 플래스틱 소재 연구가 다시 부활하고 있다.

주요 소재는 대부분 PC, PMMA로 일본기업인 Sumitomo Chemical, Mitsubishi Gas Chemical 등이 R&D를 지속해 특허출원에서 가장 높은 점유율을 나타내고 있다.

플렉서블 디스플레이에 대한 필요성이 사라지고 상용화가 지연됨에 따라 플래스틱 소재 개발도 다시 주춤하고 있으나 웨어러블 기기를 중심으로 다시 유연성을 강조한 디스플레이가 부상하고 있어 꾸준한 R&D 투자가 요구되고 있다.

OLED용 대체소재 개발 집중 “필요”

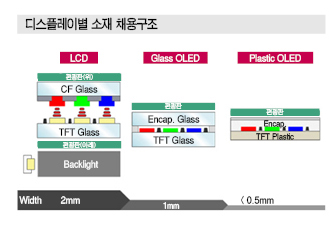

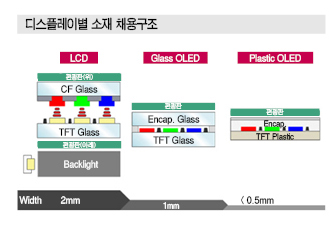

디스플레이 시장은 중국 LCD 생산기업들이 저가공세로 경쟁력을 강화하고 LG디스플레이와 삼성디스플레이가 OLED에 집중하고 있어 OLED용 플래스틱 기판에 전환 연구를 계속하고 있다.

플렉서블 디스플레이 구현을 위해서는 OLED 전환이 불가피한 것으로 파악되고 있으며 삼성전자에 이어 애플도 「아이폰7」부터 디스플레이를 LCD에서 OLED로 전환할 예정이다.

플래스틱 OLED는 기존 OLED에 비해 휴대성, 내구성이 향상되고 다양한 디자인 구현이 가능함에 따라 플렉서블 및 웨어러블 기기 채용에 가장 적합한 소재로 파악되고 있다.

특히, 유리기판을 대체하는 PI(Polyimide) 기판 개발, 글래스 제거 및 필름 부착 기술 등에 플래스틱 소재 채용이 확대될 것으로 예상되고 있다.

LG디스플레이는 대면적 PI 코팅공정 개발로 균일한 조직의 PI막 제조가 가능해짐에 따라 유리기판 대체를 계속 시도하고 있다.

TV용 등 대형화에서는 아직 상업화가 진전되지 않고 있으나 LG디스플레이는 스마트워치용 패널 생산을 집중한 후 스마트폰-TV로 패널을 대형화시킬 방침이다.

LG디스플레이는 스마트워치에 채용하는 OLED 패널을 플래스틱 기판을 사용해 박막화, 경량화 등을 크게 개선시켜 출시했다.

플래스틱 기판은 기초 소재로 다양한 수지들이 연구되고 있으나 모든 요건을 충족하는 소재는 발견되지 못했으며 PI, FRP(Fiber Reinforced Plastic)가 부상하고 있다.

PC, PET, PES(Polyether Sulfone), PEN(Polyethylene Naphthalate) 등도 연구되고 있으나 내화학성, 열안정성 등이 취약해 사용이 어려운 것으로 파악되고 있다.

PI는 SKC코오롱PI가 생산하고 있으나 FPCB(Flexible Printed Circuits Board) 및 방열시트에 주로 투입하고 있으며 OLED용으로는 투입되지 않고 있는 것으로 파악되고 있다.

SKC코오롱PI는 디스플레이 관련 수요에 대해서는 밝히지 않고 있으며 OLED 시장이 성장하면 수요가 크게 신장할 가능성이 높다는 수준에서만 입장을 표명했다.

일부에서는 OLED용 PI는 일본산이 장악하고 있어 품질 개선이 요구된다고 주장하고 있으나 SKC코오롱PI는 국내 디스플레이 생산기업들이 기존에 일본산을 주로 채용하고 있어 소재 전환으로 품질 문제가 발생할 것을 우려해 전환이 어려울 뿐이며 품질에는 큰 차이가 없다고 반박했다.

플렉서블 디스플레이 시황에 따라 “흔들”

플렉서블 관련시장 확대에 따라 디스플레이용 플래스틱 수요가 좌우될 것으로 판단되고 있다.

시장 관계자는 “플렉서블 디스플레이는 제조코스트가 유리 기판에 비해 저렴해지지 않으면 전환할 필요성이 없다”며 “스마트폰, TV 시장에서는 플렉서블 체계가 크게 요구되지 않을 것으로 예상돼 시장 성장이 둔화될 것이라는 의견도 제기되고 있다”고 밝혔다.

플렉서블 디스플레이는 상용화가 진전되고 있으나 시장에서 요구하지 않고 필요성이 없어 TV, 스마트폰에 채용이 확대되기는 어려울 것으로 판단되고 있다.

OLED용은 TV 및 스마트폰에서 소재 전환을 시도하기보다 플렉서블 디스플레이 채용이 불가피한 웨어러블 시장에 집중해 개발할 필요성이 제기되고 있다.

디스플레이 생산기업들도 웨어러블 중심으로 R&D를 집중하면서 스마트워치용부터 채용을 시도하고 있다.

<허웅 기자: hw@chemlocus.com>

표, 그래프 : <디스플레이별 소재 채용구조>

<화학저널 2016년 8월 29일>

|