국내 화학산업은 구조조정이 요구되고 있는 가운데 고부가화의 중요성이 부각되고 있다.

석유화학기업들은 기초석유화학 사업으로 막대한 영업성과를 창출하면서 R&D(연구개발) 투자를 확대하고 있으나 연구성과는 부진한 것으로 나타나고 있다.

양적, 질적으로 모두 부진해 R&D 운영체제를 근본적으로 쇄신할 필요성이 제기되고 있다.

LG화학 박진수 부회장은 “국내 석유화학기업들은 여러 요인으로 성장속도가 둔화되고 있고 R&D에서도 성과에 기여할 수 있는 신제품 및 신기술 개발이 부진한 것이 현실”이라고 강조한 바 있다.

국내 화학기업들은 글로벌기업과 합작하거나 인수합병(M&A)을 통해 성장하고 있으나 확실한 구조재편이 이루어지지 않는 이상 성과 부진이 계속될 것으로 우려되고 있다.

LG화학, R&D투자 및 특허 “독보적 1위”

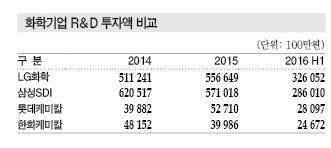

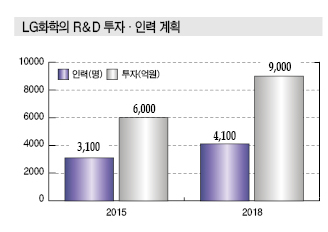

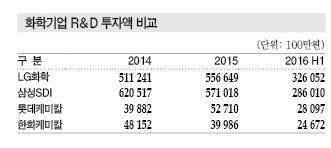

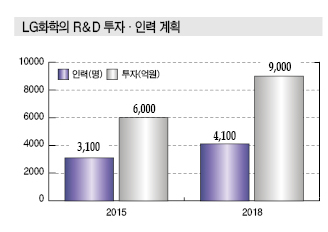

LG화학은 R&D 투자를 2015년 5566억원에서 2016년 6500억원으로 확대해 국내 화학기업 중 1위를 유지하고 있다. 범용 위주로 성장하고 있는 롯데케미칼, SK종합화학, 한화토탈, 한화케미칼 등 경쟁기업에 비해 R&D 투자액이 10-40배에 달하고 있다.

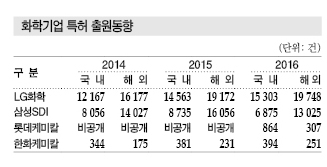

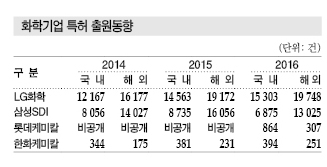

LG화학은 R&D 투자액 뿐만 아니라 특허권도 2016년 상반기 기준 국내 1만5303건, 해외 1만9748건으로 롯데케미칼, 한화케미칼, SK종합화학에 비해 20-100배 많은 것으로 파악되고 있다.

국내 석유화학기업들은 LG화학을 제외하면 R&D 투자액이 1000억원 미만에 불과하고 특허권은 국내 기준 1000건 미만으로 파악되고 있다.

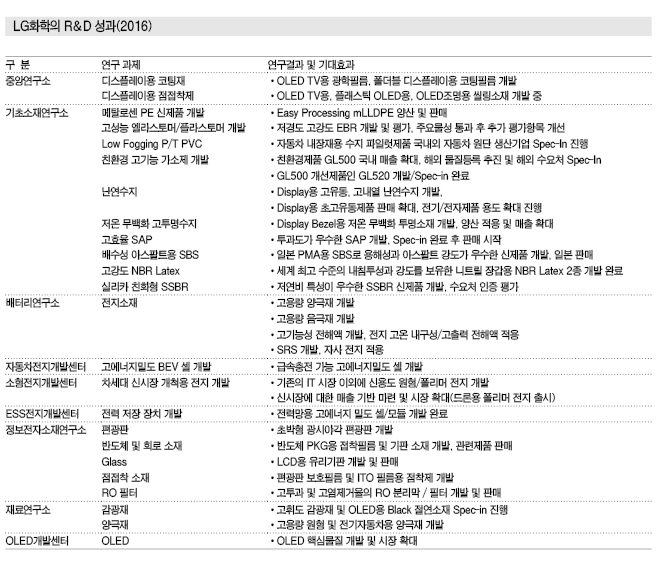

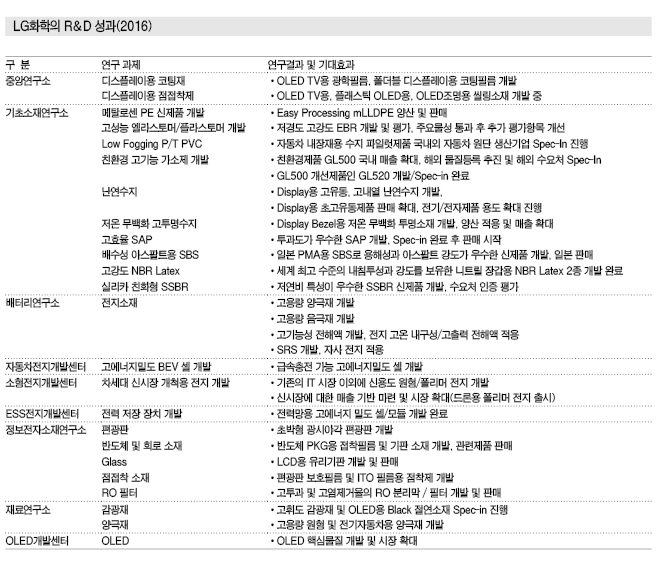

LG화학은 중앙연구소, 기초소재연구소, 정보전자소재연구소, 재료연구소, 배터리연구소 등 5개 연구소와 기초소재 테크센터, 자동차전지 개발센터, 소형전지 개발센터, ESS(Energy Storage System) 개발센터, OLED(Organic Light Emitting Diode) 개발센터 등 5개 연구개발센터를 운영하고 있으며 일본, 미국, 중국, 러시아에 위성 랩(Lab)을 설립해 글로벌 R&D 네트워크를 구축하고 있다.

LG화학도 기초소재 R&D 투자를 매년 10% 이상 확대해 고부가가치 사업 중심으로 체질을 개선한다고 밝혔으나 원천기술은 대부분 보유하고 있지 않아 효율성이 떨어지는 것으로 나타나고 있다.

LG화학 손옥동 기초소재사업본부장은 “편안할 때에 위태로울 때를 생각하다는 거시안적 자세로 R&D 투자를 확대해야 할 것”이라고 밝혔다.

하지만, R&D비중을 2015년 2%대에서 2016년 상반기 3.2%로 확대했음에도 신제품, 신기술 개발 등 성과가 부진해 R&D 구조조정을 통한 효율성 개선이 요구되고 있다.

LG화학은 자동차 내장재, 드론용 폴리머전지, 수처리필터 등을 2016년 신규과제로 연구개발하고 있으나 나머지는 기존 연구과제들을 반복하고 있다.

삼성SDI, R&D 효율성 “제로”

국내 화학기업들은 R&D 투자액이 LG화학, 삼성SDI을 제외하고는 100억-1000억원 수준이며 R&D비중이 대부분 2% 이하에 머물고 있다.

삼성SDI는 소형전지, 중대형전지, 전자재료 사업부로 구분해 R&D를 수행하고 있으며 자동차용 2차전지에 집중하면서 R&D 투자액이 5000억원을 넘어섰다.

2013년 R&D 연구개발 전문인력이 전체의 60% 이상을 차지하는 세계적인 OLED 소재 생산기업 Novaled를 인수함으로써 OLED 소재 원천기술을 활용해 R&D 역량을 강화하고 있다.

삼성SDI는 Novaled를 인수함으로써 R&D비중이 2012년 5.7%에서 8.5%로 급등했으며 2014-2015년 제일모직 인수로 투자비중이 7%대로 하락했으나 2016년 4월29일 화학 소재 사업부를 매각함에 따라 2016년에는 11.0%에 육박한 것으로 추정되고 있다.

하지만, 2015년부터 반복되는 과제가 대부분이며 2016년 에는 「원통형 2차전지의 전극조립체 보호를 위한 간극충전용 Tape 개발」, 「xEV용 리튬이온전지 원통형 케이스 개발」만이 상반기에 추가된 것으로 파악되고 있다.

삼성SDI는 2차전지 완제품에만 집중하고 2차전지 소재 개발에는 소홀해 수입에 의존함에 따라 수익성이 악화돼 적자생산을 이어가고 있다.

또 장기적으로 개발하고 있는 소재 역시 2차전지와 연관되지 않고 대부분 범용화된 OLED 기초소재에 불과해 R&D 성과가 최근 영업실적에 반영되지 못하고 있다.

전자소재도 반도체용 Slurry, EMC, OLED용 증착소재, 고휘도 CR 개발 등을 수년간 연구하고 있으나 별다른 성과를 창출하지 못하고 있다.

시장 관계자는 “신제품 1개를 개발하는데 수십년이 걸릴 수도 있으나 화학기업들이 성과 위주로 투자해 과제임무를 완수하지 못하고 중단되는 과제가 태반”이라며 “수행하고 있는 과제도 대부분 범용화되고 있거나 기존제품의 품질을 개선하는 수준에 그치고 있어 R&D 투자를 통해 영업실적에 영향을 미치는 성과를 창출하기 어렵다”고 밝혔다.

이어 “글로벌기업들은 연구과제 성공률이 절반에도 미치지 못하지만 국내기업은 100%에 가깝다”면서 “국내기업들이 실패를 용인하지 않는 성과체제에 집중해 달성하기 쉬운 연구과제만 수행하고 있다”고 밝혔다.

석유화학, R&D 공동연구 “주목”

미국기업들은 R&D 효율성을 극대화하는데 주력하고 있다.

미국기업들은 특허 출원이 즉시 상업화되지 않아도 미래 투자로 인식하고 있으며 효율성을 강화하기 위해서 다른 연구기관 및 연구소에서 개발한 기술을 라이선스로 사용하거나 연구결과물을 공유해 R&D부서를 운영하고 있다.

P&G는 「연결 및 개발(Connect & Develop)」 프로그램을 통해 외부에서 개발된 기술이나 아이디어를 사용함으로써 신제품을 상업화하고 있다.

연결 및 개발 프로그램으로 라이선스 대금을 지불하고 있으며 P&G가 사용하고 있는 기술 절반이 자체 기술이 아닌 것으로 파악되고 있다.

전문가들은 R&D 공동연구가 기술이나 신제품 아이디어의 교류 역할을 수행함에 따라 효율성을 극대화할 수 있다고 평가하고 있다.

미국기업 뿐만 아니라 유럽기업들도 상업화가 어려운 R&D 성과를 공유해 신규시장을 대신 개척함으로써 수익을 창출하고 있다.

Monsanto는 독일 BASF와 제휴해 유전조작 농작물 분야에서 유기적으로 협력하고 있으며 밀, 콩, 면화, 카놀라, 옥수수 등 제5세대 집중 연구과제를 함께 수행할 방침이다.

BASF와 Monsanto는 농작물 유전조작기술을 보호 화학기술과 접목해 새로운 분야의 농산물 관련 영역을 확대할 것으로 기대하고 있다.

특히, 공동 R&D는 의료기술 및 헬스케어 분야에서 효율성이 극대화될 것으로 예상돼 미래 R&D 운영전략으로 부상하고 있다.

의료용 로봇을 만드는 Intuitive Surgical은 의사가 수술하는 모습을 그대로 재연하는 의료기기를 자체 R&D에 의존하지 않고 관련기업의 기술을 융합해 효율성을 극대화함에 따라 2009년 매출을 79%로 끌어올렸으며 세계 수술용 로봇시장 시장점유율이 2016년 50%를 넘어서는 등 성장세를 계속하고 있다.

일본, R&D 통합으로 구조조정

일본기업들은 채산성이 낮은 부진사업의 구조조정이 일단락됨에 따라 성장영역에 집중하기 위해 R&D 조직을 구조조정 및 개편하고 있다.

Mitsubishi Chemical(MCH)은 석유 의존형 사업에서 탈피하기 위해 바이오기술을 사용한 소재 개발에 역량을 집중하고 있으며 바이오관련 R&D 조직을 통합해 운영하고 있다.

2015년 7월부터 추진해온 화학계열 3사에 대한 통합을 2015년 12월9일 정식으로 확정하고 2017년 4월까지 자회사 Mitsubishi Rayon을 존속기업으로 Mitsubishi Chemical과 Mitsubishi Plastics을 흡수합병해 바이오 소재 뿐만 아니라 화학 소재도 연구조직을 통합할 것으로 예상되고 있다.

특히, 6개 자회사가 보유하는 뛰어난 핵심기술을 강점으로 기술 및 네트워크를 조합해 최대 효과를 창출할 수 있는 연구를 중요시하고 있다.

2017년 화학 3사를 통합한 후에는 지적재산 등 안건별로 전문부서를 만들어 통합 운영체제를 구축할 방침이다.

LG화학, R&D 구조조정 “시급”

국내기업들은 연구부서를 다양하게 배치해 독립적으로 운영함으로써 시너지를 창출하지 못하고 있다.

LG화학은 국내 석유화학기업 가운데 가장 많은 특허권을 보유하고 있으나 구조조정을 통해 효율성을 극대화할 필요성이 제기되고 있다.

Dow Chemical은 2000년대부터 가치경영(Value Based Management)을 경영목표로 결정하고 가치창출의 원천인 현금자산과 고정자산 뿐만 아니라 지적재산의 효율적인 운용에도 초점을 맞추고 있다.

가치창출 정도를 기준으로 특허, 기술, 노하우 등 지적재산권을 평가함으로써 핵심특허는 유지하고, 비핵심특허는 라이센스 경영 혹은 처분을 통해 관리비용을 절감하고 있다.

2000년대 초반에는 지적재산 가치실사를 통해 쓸모없는 특허를 무상양도하거나 포기해 5000만달러의 비용을 절감했고 기술료 수입이 2500만달러에서 1억2500만달러로 급증한 바 있다.

하지만, LG화학을 비롯한 국내기업들은 기술개발이나 아이디어를 극비로 다루고 있으며 독자개발에만 의존해 R&D 성과가 부진한 것으로 파악되고 있다.

공동 R&D의 필요성도 제기되고 있으나 글로벌기업들이 원천기술을 확보한 후 부가기술을 접목하고 있어 원천기술이 희박한 국내기업들이 접목하기에는 부적합하다는 의견이 지배적이다.

LG화학은 협력기업과의 상생을 위해 특허를 2016년 상반기까지 2300여건을 무상 공개하고 기술·경영 노하우를 전수하고 있으나 기술력을 확보한 화학기업과 공동 R&D를 추진해 연구성과를 창출하지는 못하고 있다.

롯데·한화, R&D투자 관심 높으나…

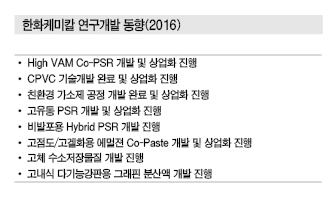

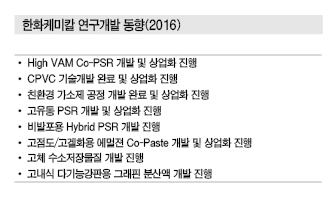

한화케미칼은 PO(Polyolefin) 연구센터, 화성 연구센터, 공정 연구센터, 미래기술 연구센터, 소재 연구센터, 폴리실리콘(Polysilicon) 연구센터, PO 테크센터, PVC(Polyvinyl Chloride) 테크센터, 연구기획팀, 특허팀, 분석팀, 연구지원팀을 구성해 투자하고 있다.

하지만, 주요 연구분야가 PE(Polyethylene) 물성 향상 및 중합 촉매, PVC 중합 및 가공, 친환경가소제 개발, CA (Chlor-Alkali) 생산성 향상 기술 및 염소 유도체 개발, 폴리실리콘 생산성 개선 및 제조코스트 저감을 위한 신기술 개발 등 주로 범용 그레이드 R&D에 집중하고 있어 효율성 개선이 요구되고 있다

2016년 상반기에는 CPVC(Chlorinated PVC)를 상업화한다고 밝혀 영업성과에 기여할 것으로 예상되고 있다.

롯데케미칼은 범용 그레이드 생산을 중심으로 설비투자에 집중했으나 2015년부터 R&D 투자에 집중하고 있다.

롯데케미칼은 2015년부터 연구인력을 확충하고 있으며 연구1-6팀에서 폴리머, 촉매, 바이오화학 등을 연구하고 수처리개발팀, 수처리영업팀을 별도로 운영해 수처리 사업에 집중하고 있다.

롯데케미칼은 화학소재 개발에 취약하며 R&D 성과도 대부분 기존제품 개선에 집중돼 자체 연구로 신규제품을 상업화하기 어려운 R&D 시스템을 구축하고 있는 것으로 파악되고 있다.

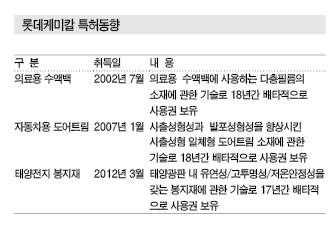

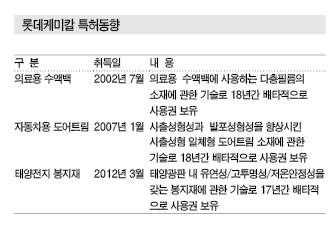

의료용 수액백, 자동차용 도어트림, 태양전지 봉지재 등을 주요 특허로 제시하고 있으나 의료용 수액백은 특허취득일이 2002년 7월, 자동차용 도어트림이 2007년 1월, 태양전지 봉지재가 2012년 3월이어서 연구성과가 부진한 것으로 파악되고 있다.

다만, 롯데케미칼이 삼성그룹 화학계열사를 인수해 롯데첨단소재, 롯데정밀화학을 설립함으로써 화학 소재 R&D에서 효과를 창출할 것으로 기대되고 있다.

한화케미칼과 롯데케미칼은 소재기업을 별도로 설립해 화학소재를 생산하고 있어 연구센터를 통합해 기초화학소재부터 스페셜티로 이어지는 통합 연구조직을 구축할 것이 요구되고 있다.

국내기업들은 대부분 기초화학소재를 개발하고 상업화까지 염두에 두지 않고 있어 특허 출원에 그치고 있기 때문이다.

한화첨단소재과 롯데첨단소재는 자동차용 소재 사업에 관심이 높아 관련기업 인수를 검토하고 있으며 대부분 원료를 한화케미칼로부터 공급받고 있어 R&D 조직을 통해 효율성을 극대화할 필요성이 제기되고 있다. <허웅 기자: hw@chemlocus.com>

표, 그래프 : <LG화학 연구조직도(2016)><LG화학의 R&D 성과(2016)><화학기업 R&D 투자액 비교><화학기업 특허 출원동향><LG화학의 R&D 투자·인력 계획><한화케미칼 연구개발 동향(2016)><롯데케미칼 특허동향>