황산(Sulfuric Acid)은 세계에서 가장 많이 소비되고 있는 공업제품으로 중국이 수요·생산을 모두 좌우하고 있다.

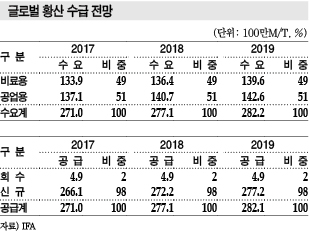

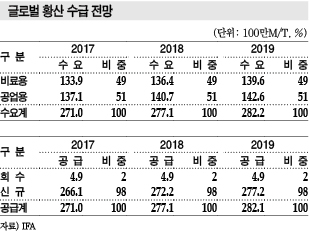

글로벌 수요는 2016년 2억6000만톤에 달했으며 인산비료용이 55%를 차지하고 있고 나머지 45%는 공업용으로 투입되고 있다.

공업용은 다양한 용도로 사용되고 있으며 비료용에 비해 높은 신장률을 나타내고 있다.

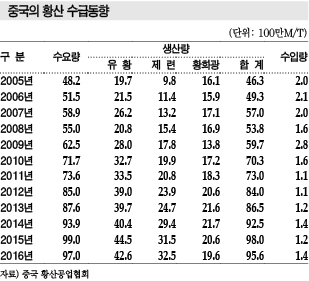

중국, 2005년 이후 2배 이상 급증

글로벌 황산 시장은 수요·생산 모두 중국이 약 36%를 장악하고 있다.

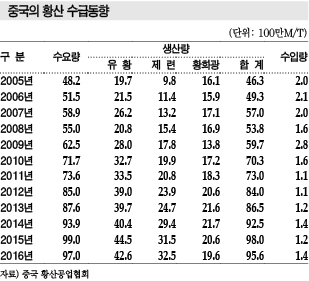

중국은 황산 수요가 2005년 4820만톤에서 2015년 9900만톤으로 약 2배로 급증했으나 2016년에는 9700만톤으로 약간 감소했다.

수요비중은 비료용 60%에 이어 공업용이 40%를 차지하고 있다.

생산량은 2005년 4630만톤에서 2015년 9800만톤으로 2.1배 늘었다. DAP(Diammonium Phosphate) 수입을 줄이는 대신 자급을 확대했기 때문이다.

유황 베이스 황산 생산량은 2005년 1970만톤에서 2015년 4450만톤으로 2.2배 증가했으나 2016년 4260만톤으로 감소했으며 제련을 통한 생산량은 2005년 980만톤에서 2016년 3250만톤으로 3.3배로 확대됐다.

2013-2014년에는 세계적으로 유황 가격이 상승하고 황산 가격이 악세를 나타냄에 따라 유황 베이스 생산설비를 제련 베이스로 전환하는 사례가 잇따랐으며 동 지금(Copper Metal) 수요가 증가함에 따라 구리 제련 베이스 생산비중이 제련 베이스 전체의 75%를 차지했다.

2017년 상반기에는 황산 생산량이 4560만톤으로 전년동기대비 4.3% 증가한 반면 수입량은 67만7000톤으로 11.3% 감소했고 가동률은 74.7%를 기록한 것으로 파악된다.

2017년 상반기에는 황산 생산량이 4560만톤으로 전년동기대비 4.3% 증가한 반면 수입량은 67만7000톤으로 11.3% 감소했고 가동률은 74.7%를 기록한 것으로 파악된다.

원료인 유황 수입량은 2016년 1220만톤으로 글로벌 수요 6250만톤의 19%에 달했다.

글로벌 황산 수요 가운데 제련 침출용은 2100만톤으로 약 10%를 차지해 인산비료용 다음으로 많으며 최근 10년간 수요가 급격히 확대됐다.

황산은 구리 제련용 수요가 대부분이었으나 최근에는 니켈, 우라늄 제련용도 증가하고 있다.

구리 사업은 구리 제련에 따른 황산 생산과 구리 침출에 따른 황산 소비로 이루어지며 전체 황산 생산량의 약 3분의 1이 구리 제련 부산물로 생산되고 있다.

제련 침출용 황산 수요는 2015년 2600만톤으로 전체의 10%를 차지한 가운데 구리 침출용이 1400만톤으로 약 50%에 달했다.

중국은 급격한 공업화로 구리, 납, 아연, 니켈 등 비철금속 수요가 증가했으나 2015년 경제 성장이 둔화되기 시작하면서 비철금속 시장이 침체돼 제련 침출용 황산 수요가 감소했다.

세계시장, 수요·공급 모두 안정성 확대

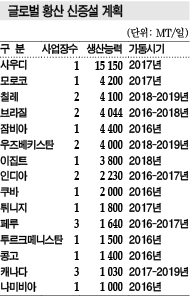

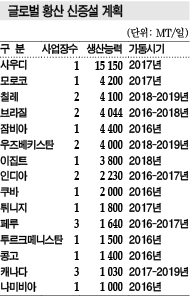

황산은 동아시아, 중동, 아프리카를 비롯해 세계적으로 생산설비 건설 계획이 잇따르고 있으며, 특히 사우디, 모로코, 칠레, 브라질, 잠비아 등이 증설에 적극 나서고 있다.

글로벌 황산 생산량은 2017년 2억7100만톤, 2018년 2억7710만톤, 2019년 2억8220만톤으로 확대될 것으로 예상되고 있다.

석유정제, 천연가스 등을 통해 생산되는 유황은 약 90%가 황산 생산에 투입되고 있으며 황산은 대부분 비료용으로 공급되고 있다.

유황 생산량은 아시아, 동유럽, 중동, 중남미에서 증가하고 있으며 아프리카 및 북미는 거의 변화하지 않고 있고 오세아니아 및 유럽은 감소하고 있다.

글로벌 유황 시장은 2009년 이후 공급부족이 계속됐으나 2016년 약 190만톤 공급과잉으로 전환됐으며 2021년에는 공급량이 7000만톤에 달해 과잉물량이 약 350만톤으로 확대될 것으로 예상되고 있다.

황산은 글로벌 생산량이 계속 확대되고 있으며 신흥국을 중심으로 비료용, 공업용, 비철금속 습식제련용 수요가 신장함에 따라 수급이 안정세를 나타낼 것으로 예상되고 있다.

다만, 중국이 2020년까지 구리 제련 베이스 황산 생산능력을 50만-100만톤 확대해 수입을 줄일 것으로 예상되고 있어 동아시아 황산 시장구조가 크게 변화할 가능성이 제기되고 있다.

국제가격, 2016년 폭락세 전환

유황 및 황산 국제가격은 비료 생산에 따라 좌우되고 있다.

유황 가격은 2007년 가을 톤당 약 135달러에 불과했으나 2008년 여름 곡물 가격이 상승함에 따라 750달러 수준으로 폭등했다.

그러나 리먼 브라더스 사태 이후 폭락해 2010년 초 170달러, 2012년 200달러 초반을 기록했으며 2014년에는 중국의 인산비료 및 공업용 수요 증가에 따라 200달러대를 형성했다.

이후 2016년에는 공급과잉으로 70-180달러로 하락했으나 2017년 10월부터 다시 급속도로 상승하고 있다.

황산 가격은 비철금속 습식제련을 실시하고 있는 칠레, 필리핀, 오스트레일리아 등에서 2008년 유황 가격 상승으로 톤당 400달러에 육박했으나 2009년 리먼 브라더스 사태에 따른 수요 침체로 하락세로 전환됐다.

2014년에는 유럽 가격이 약세를 나타냈으나 중국, 인디아 등 신흥국 비료 수요가 증가해 50-100달러를 기록했다.

이후 중국 경기 침체의 영향으로 2015년 40-80달러, 2016년 35-45달러까지 폭락했으나 2017년 소폭 상승세를 회복해 40-50달러를 형성하고 있다.

2017년 상반기에는 황산 생산량이 4560만톤으로 전년동기대비 4.3% 증가한 반면 수입량은 67만7000톤으로 11.3% 감소했고 가동률은 74.7%를 기록한 것으로 파악된다.

2017년 상반기에는 황산 생산량이 4560만톤으로 전년동기대비 4.3% 증가한 반면 수입량은 67만7000톤으로 11.3% 감소했고 가동률은 74.7%를 기록한 것으로 파악된다.