일본은 석유화학 호조가 장기화되고 있다.

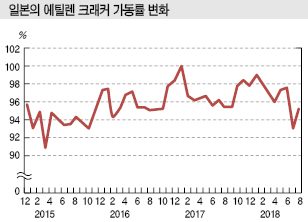

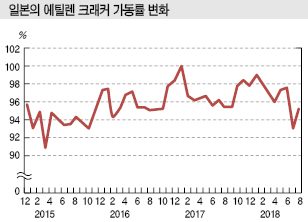

2018년 8월에는 에틸렌(Ethylene) 생산량이 51만7200톤으로 전년동월대비 7.7% 감소했으나 가동률은 95.2%로 2개월만에 실질 풀가동 기준인 95% 이상을 회복했다.

생산량 감소는 JXTG에너지가 가와사키(Kawasaki) 소재 스팀 크래커를 정기보수한 영향이 크게 작용했다.

7월에는 정기보수 직후 가동 정상화까지 시간이 필요해 가동률이 92.9%로 떨어지는 등 33개월만에 95%를 하회했으나 풀가동 기조는 변하지 않았으며 손익분기점으로 간주하는 가동률 90% 이상을 57개월 연속 기록했다.

스팀 크래커 7기 3-10월 정기보수

아시아 에틸렌 시장은 일본이 2018년 스팀 크래커 12기 가운데 7기를 3-10월 정기보수하고 한국, 타이완, 싱가폴도 일부가 정기보수를 진행함으로써 수급타이트 장기화가 불가피했다.

특히, 일본은 정기보수가 집중되는 해여서 에틸렌 생산량이 2017년 기록한 653만톤을 하회할 것이 확실시되고 있다.

반면, 아시아 석유화학 수요는 계속 신장하고 있어 높은 가동체제가 이어진 것으로 파악되고 있다.

하지만, 아시아 가격은 약세를 나타내고 있다.

중국 경제가 침체조짐을 나타내면서 10월 들어 수요 감소가 현재화됐기 때문으로, 현물시세가 FOB Korea 800달러대 후반으로 3개월만에 600달러 정도 폭락했다.

미국이 셰일(Shale) 베이스 PE(Polyethylene) 수출을 확대하면서 동북아시아를 중심으로 PE 가동률이 하락하고 있는 것도 영향을 미쳤다.

이에 따라 일본은 석유화학제품 수출을 줄이고 있다.

2018년 내내 석유화학 플랜트 정기보수가 잇따라 공급 감소가 불가피하기 때문에 내수에 대응하거나 재고를 축적해두려는 움직임이 활성화된 영향으로 판단된다.

에틸렌 베이스 유도제품 수출량은 7월 15만1046톤으로 전년동월대비 12.8% 줄어들었으나 수입은 8만4202톤으로 10.1% 증가했다.

또 에틸렌은 수출이 3만3951톤으로 38.2% 격감했으나 수입은 1만3955톤으로 2.2% 줄어드는데 그쳤다.

나프타, 국제유가 상승으로 강세 지속

아시아 나프타(Naphtha) 가격은 북해유전에서 생산되는 브렌트유(Brent) 가격과 연동하고 있으며 2017년에는 상반기와 하반기 상황이 격변했다.

브렌트유는 2016년 11월 석유수출국기구(OPEC)가 감산에 합의함에 따라 산유국의 감산 진행상황을 지켜보는 움직임이 확산되면서 2017년 초 배럴당 55달러 수준을 유지했으나 미국에서 원유 생산 증가에 따른 공급과잉이 발생해 세계시장의 과잉재고 감축이 지연될 것으로 예상됨에 따라 6월 45달러로 하락했다.

아시아 나프타 가격도 2017년 상반기 강세로 시작했으나 하락세가 눈에 띄었다.

석유화학기업들은 나프타 및 액화석유가스(LPG)를 원료로 사용하고 있으며, 특히 나프타는 유럽산이 아시아에 유입되고 있다.

2017년 초에는 유럽 석유화학기업들이 난방용 LPG 수요 증가에 따른 가격 상승으로 상대적으로 저렴해진 나프타 투입을 확대하면서 유럽산 나프타의 아시아 유입이 감소했다.

여기에 카타르 등 중동 산유국에서 발생한 생산 트러블의 영향으로 수급이 타이트해져 아시아 나프타 가격은 4월 톤당 500달러 부근까지 상승했다.

이후 겨울철 성수기 종료로 LPG 가격이 하락세로 전환돼 나프타 수요가 감소한 가운데 국제유가 하락 및 인디아 수출 확대가 영향을 미쳐 6월 400달러가 무너졌다.

하반기에는 브렌트유와 나프타 가격 모두 강세를 지속했다. 브렌트유는 7월 배럴당 47달러, 8월 52달러, 9월 55달러로 상승세를 계속했다.

OPEC 회원국과 비회원국이 감산기간을 2018년 3월까지로 연장했고 8월 말 미국에서 발생한 허리케인의 영향으로 정유공장 가동률이 하락해 원유 재고가 감소했기 때문이다.

아시아 나프타 가격도 국제유가 상승을 타고 강세로 전환됐다.

LPG 가격 상승에 따른 나프타 수요 신장도 영향을 미쳤다. 석유화학기업들이 중국의 연료용 수요 신장으로 LPG 가격이 오르자 나프타 투입을 확대했기 때문이다.

이에 따라 아시아 나프타 가격은 수급타이트의 영향으로 9월 500달러대에 진입한 이후 스팀 크래커의 정기보수 종료, 석유화학제품 수요 신장에 따른 NCC(Naphtha Cracking Center) 가동률 상승으로 연말 600달러 수준으로 상승했다.

브렌트유는 2018년에도 강세를 이어가고 있다.

2017년 11월 주요 산유국이 감산기한을 2018년 12월까지로 연장하기로 결정했고 북해유전의 파이프라인이 파손돼 생산이 감소함에 따라 연초 70달러대로 상승했다.

이후 미국의 원유 재고 감소, 이란을 비롯한 중동의 정세불안으로 5월에는 80달러대로 상승한 후 10월에도 80-85달러에서 등락을 계속했다.

아시아 나프타 가격은 국제유가와 연동해 톤당 500달러 후반을 유지했으나 국제유가가 배럴당 80달러 수준으로 급등하자 톤당 600달러대 초반을 형성했으며 10월 들어서는 국제유가가 배럴당 85달러 수준으로 급등하자 톤당 700달러를 넘어섰다.

에틸렌, 정기보수 집중으로 수급타이트

일본은 2017년에 이어 2018년에도 스팀 크래커 가동률이 높은 수준을 유지했다.

2017년에는 중국 및 동남아시아의 유도제품 수요 신장, 중국 환경규제 강화에 따른 생산 감소, 세계 각지에서 발생한 메이저의 설비 트러블로 수급이 타이트했으며, 2018년에는 4년마다 실시되는 정기보수가 집중됨에 따라 에틸렌 수급타이트가 더 심화될 수밖에 없었다.

그러나 에틸렌 생산량은 2017년 653만톤으로 4.0% 감소한 것으로 나타났다.

PE 등 유도제품 내수가 안정된 가운데 일본 석유화학기업들이 실시한 구조재편의 효과가 나타난 것으로 판단된다.

일본 석유화학기업들은 2014-2016년 에틸렌 크래커 3기의 가동을 중단해 2013년 말 700만톤 이상에 달하던 에틸렌 생산능력을 615만톤으로 축소했다.

이에 따라 스팀 크래커 가동률이 크게 상승했으며 2017년 1월에는 리먼 브라더스 사태 이전인 2008년 2월 이후 8년 11개월만에 처음으로 100%를 달성했다.

실질적인 풀가동으로 여겨지는 95%는 2017년 12월까지 26개월 연속, 손익분기점인 90%는 49개월 연속 상회했다.

아시아 에틸렌 시장은 수요 신장 및 설비 트러블에 따른 수급타이트로 2016년 말부터 현물가격이 톤당 1000달러를 넘어섰다.

이후에는 나프타 가격에 연동해 하락세로 전환됐으나 6월부터 다시 상황이 급변해 1400달러 수준까지 급등하는 등 강세를 지속했다.

일본은 2018년 들어서도 스팀 크래커 가동률이 높은 수준을 유지하고 있다.

상반기 에틸렌 생산량은 정기보수의 영향으로 감소했으나 가동률은 95% 이상으로 실질적인 풀가동 체제를 유지한 것으로 파악되고 있다.

일본기업들은 중국 수요가 확대됨과 동시에 아시아 정기보수에 따른 수급타이트 장기화를 높은 가동률을 계속할 것으로 예상하고 있다.

그러나 중국 경제가 하강국면으로 전환되고 미국산 PE가 유입되고 있어 2019년에는 가동률을 90% 이상 유지하기 어려울 것으로 판단되고 있다.

프로필렌 초강세에 부타디엔은 폭등·폭락

프로필렌(Propylene) 및 부타디엔(Butadiene)도 아시아 유도제품 수요 호조의 영향으로 높은 수준을 유지했다.

프로필렌은 에틸렌과 마찬가지로 2017년 초부터 상승세를 계속해 톤당 900달러를 돌파한 후 나프타 가격 하락으로 내림세로 전환됐으나 중국 MTO(Methanol to Olefin) 설비의 증산계획이 원료가격 상승 및 환경규제로 지연됨에 따라 수급이 타이트해져 2017년 말 1000달러 이상으로 올랐다.

2018년 들어서도 유도제품 PP(Polypropylene)가 1100-1200달러로 강세를 계속하고 일본이 스팀 크래커의 정기보수를 집중시킨 영향으로 10월에는 1200달러대 중반으로 상승했다.

부타디엔도 2016년 12월부터 급등세를 나타냈다.

아시아 부타디엔 가격은 2017년 1월 톤당 2600달러 수준으로 1개월만에 약 40% 폭등했으며 2월 3000달러를 돌파했다.

천연고무 가격이 상승함과 동시에 중국에서 타이어용 합성고무 수요가 증가했기 때문이다.

그러나 3월 이후에는 합성고무 생산기업의 구매 지연으로 부타디엔 가격이 하락세로 전환됐으며 6월에는 공급 회복 및 합성고무 생산 침체로 1000달러 이하로 폭락했다.

2018년 들어서는 4-6월 아시아 정기보수가 잇달아 공급이 감소한 영향으로 1700달러를 회복했다.

그러나 타이, 인도네시아, 말레이지아 등 동남아시아 3국이 천연고무 생산을 확대하면서 천연고무 가격이 톤당 1100-1300달러로 하락한 가운데 중국수요가 줄어들어 부타디엔도 1000달러대 중반으로 폭락했다.

중국이 미국과의 무역전쟁으로 타이어를 중심으로 생산이 침체됨에 따라 부타디엔 수요가 줄어들고 있기 때문으로, 자동차 생산도 줄어들고 있어 추가 하락이 불가피해지고 있다.

PE, 내수시장 공급부족으로 수출 감축

일본 폴리올레핀(Polyolefin) 시장은 2017년 포장소재 및 자동차 소재용을 중심으로 내수가 호조를 유지했다.

아시아 폴리올레핀 가격은 중국 및 동남아시아 수요 신장으로 높은 수준을 유지하고 있으나 PE는 원료인 에틸렌 자급화가 지연되고 있는 중국이 중동산 저가제품을 수입함에 따라 에틸렌 가격을 하회하는 현상이 장기화되고 있다.

일본은 2018년에도 스팀 크래커의 정기보수가 잇따른 영향으로 폴리올레핀 수급타이트가 계속되고 있어 수출보다 내수출하를 우선시하는 전략을 지속하고 있다.

2017년 폴리올레핀 생산량은 LDPE(Low-Density PE)가 155만8000톤으로 3%, HDPE(High-Density PE)가 89만톤으로 8% 증가했다.

LDPE는 내수출하가 138만톤으로 2% 늘어났다. 최대 용도인 필름 수요가 포장소재용을 중심으로 증가했기 때문이다.

HDPE는 자동차 연료탱크 등 중공성형용과 농업자재를 포함한 필름용 수요비중이 가장 높으며 2017년 내수출하는 중공성형용이 신장함으로써 74만5000톤으로 2016년 수준을 확보했다.

LDPE와 HDPE 모두 최근 몇 년간 생산능력을 감축해 수급이 균형을 이루고 있으며 내수시장 공급을 우선시하고 수출을 억제하고 있다.

아시아 시장에서는 2017년 후반부터 에틸렌 가격이 PE 가격을 상회하는 현상이 발생했다.

중국은 합성수지 수요가 증가세를 계속하고 있으나 원료인 에틸렌 자급화가 늦어지고 있기 때문이다.

중국은 인터넷쇼핑이 급속도로 보급됨에 따라 포장자재로 사용되는 PE 수요가 증가하고 있으나 에틸렌 공급부족으로 중동산 저가제품을 수입해 대응하고 있다.

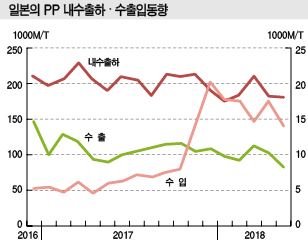

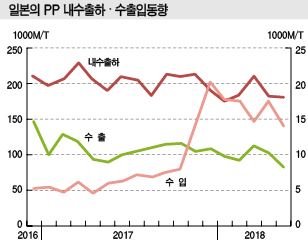

PP, 트러블까지 겹쳐 수급타이트

PP는 생산능력 감축 및 일부 플랜트 트러블의 영향으로 공급량이 줄어들어 수출을 축소하고 내수시장 공급을 우선시하는 움직임이 확대됐다.

수입은 엔고의 영향으로 증가했으며, 특히 공급부족으로 수입이 급증했다.

일본은 2017년 PP 생산량이 251만5000톤으로 2% 증가했고 내수출하도 244만톤으로 2% 늘어났다.

필름 분야에서 식품용 수요 신장세가 둔화됐으나 자동차 소재로 사용되는 사출성형 분야가 안정적으로 성장했다.

PP 역시 수출을 억제하고 내수공급을 우선시하는 전략을 취하고 있으나 2017년 10월 Japan Polypropylene이 설비 가동을 중단함에 따라 수급이 타이트해져 수입이 대폭 늘었다.

2017년 PP 수입량은 9만8000톤으로 31% 급증했다.

2018년 1-6월에는 스팀 크래커의 정기보수가 집중돼 에틸렌과 함께 폴리올레핀 생산이 감소했으나 내수는 꾸준히 신장해 내수출하물량을 확보하기 위해 수출을 줄인 것으로 나타났다.

특히, PP는 2017년 10월부터 가동을 중단한 설비가 재가동했음에도 자동차용 수요가 꾸준한 신장세를 나타내며 공급부족이 계속되고 있다.

PP 생산기업들이 계획출하를 실시하면서 1-6월 내수출하가 9%, 수출이 7% 감소했다. 반면, 수입은 수출을 대폭 상회하는 상황이 이어졌다.