화학기업들이 차세대 자동차 기술에 대응해 신소재 개발을 가속화하고 있다.

화학기업들은 최근 영업실적이 호조를 보이고 있으나 서서히 범용제품 시황이 악화됨과 동시에 미국과 중국의 무역마찰이 영향을 미쳐 중장기적인 전망이 어려워지고 있어 외부환경에 좌우되지 않는 고부가가치 사업을 창출하기 위해 대대적인 변혁기를 맞은 자동차에 집중하고 있다.

특히, 화학기업들은 다가온 전기자동차(EV) 및 CASE 시대에 대응한 기술력 향상을 강화하고 있다. 차세대 자동차는 연결(Connectivity), 자율주행(Autonomous), 공유(Sharing), 전동화(Electrification) 등 CASE가 핵심으로 부상하고 있다.

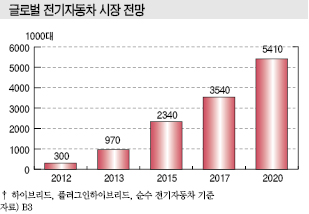

EV는 지구온난화 및 미세먼지 문제 등을 해결하기 위해 각국 정부가 도입을 적극 장려하고 있다.

EV를 제조하기 위해서는 기존 내연기관 대신 전동 파워트레인을 도입해야 하나 현재는 1회 충전당 주행거리가 300km에 불과한 것으로 나타나고 있다.

자동차 생산기업들은 주행거리를 2020년 이후 500km 이상으로 늘리기 위해 개발에 힘쓰고 있으며 실현되면 보급에 속도가 붙을 것으로 예상된다.

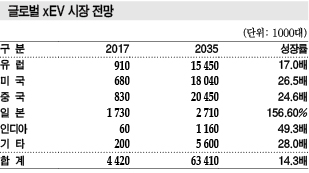

EV, 2035년 6300만대로 14.3배 확대

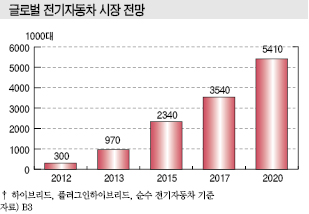

화학기업들은 EV 시장 확대를 주목하고 있다.

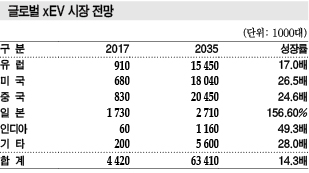

글로벌 xEV 시장은 2035년 6300만대로 2017년에 비해 14.3배 확대될 것으로 예상되고 있다.

2017년에는 하이브리드자동차(HV)를 중심으로 173만대를 기록한 일본이 최대시장을 형성했으나 2035년에는 일본이 56.6% 증가에 머무르는 반면 중국은 24.6배 급성장해 2000만대를 돌파하고 미국, 유럽도 1500만-1800만대로 확대될 것으로 예측되고 있다.

일본 Fuji Keizai가 12V와 48V 전압을 사용하는 마일드 HV, 스트롱 HV, 플러그인하이브리드자동차(PHV), EV, 연료전지자동차(FCV) 승용차를 대상으로 주요 20개국에 대한 시장을 분석한 결과 일본은 HV 보급이 선행하고 있는 가운데 2020년 이후 EV가 본격 보급될 것으로 예상된다.

일본과 마찬가지로 HV 중심인 유럽은 EV와 함께 48V 전압을 사용하는 마일드 HV가, EV 중심인 중국은 2020년 이후 PHV가 성장할 것으로 판단하고 있다.

미국은 자동차 생산기업들이 EV, PHV를 중심으로 시장이 확대될 것으로 예상하고 있다.

인구 15억명에 육박해 급성장이 기대되는 인디아는 정부가 추진하고 있는 EV 보급률 향상 정책에 힘입어 2025년 이후 EV가 급격히 증가할 것이 확실시되고 있다.

중국은 중앙정부가 보조금을 지급하고 있는 신에너지자동차(NEV) 기준을 2019년부터 항속거리 200km 이상으로 강화하고 2020년에는 보조금 지급을 종료할 예정이나 번호판 규제가 대부분의 도시로 확산된 영향을 받아 정부의 NEV 생산·판매대수 목표를 달성할 수 있을 것으로 판단되고 있다.

중국 정부는 2020년 NEV 생산·판매대수를 200만대로 늘리고 2025년까지 NEV 생산·판매비중을 전체의 20%로 끌어올리겠다는 목표를 세우고 있다.

충전 인프라 설치도 중앙정부 뿐만 아니라 지방정부가 적극 추진하고 있어 2035년에는 EV가 880만대, PHV는 467만대에 달할 것으로 예상되고 있다.

현대, EV·커넥티드카·자율주행 개발 강화

국내에서는 현대자동차가 차세대 자동차 개발전략을 강화하고 있다.

현대자동차는 EV, 커넥티드카, 자율주행 자동차 등을 중심으로 한 차세대 자동차 개발에 속도를 내고 2020년까지 총 31개 모델을 신규 출시할 계획이다.

EV는 양산체제를 확충하며 커넥티드카는 스마트모빌리티 보급을 촉진시키기 위해 인터넷 메이저나 ICT(정보통신기술) 관련기업과의 연계를 모색해나갈 예정이다.

자율주행 분야에서는 2020년 레벨3 자율주행 자동차의 양산을 시작하고 2030년에는 완전 자율주행을 완성시키겠다는 목표를 설정하고 있다.

현대자동차는 자회사 기아자동차를 통해 자동차 전장화에도 주력하고 있다.

모터를 동력원으로 사용하는 자동차로 HEV, FCEV, 배터리식 전기자동차(BEV) 등을 개발하고 있다.

EV 시장에서는 일본 닛산(Nissan)과 미국 테슬라(Tesla) 등이 높은 시장점유율을 차지하고 있으며 현대자동차 및 기아자동차는 뒤를 추격하고 있으나 앞으로 투입 차종 확충 및 양산체제 정비를 통해 시장점유율을 더욱 확대해나갈 계획이다.

커넥티드카 분야에서는 자동차의 스마트화에 주목하고 있다.

자동차를 인터넷으로 항상 연결시켜 스마트폰처럼 메일을 전송하거나 음악, 영화 다운로드, 건강관리 등이 가능하도록 할 예정이다.

커넥티드카와 자율주행이 본격화된다면 자동차에 대한 개념이 소유에서 공유로 확대될 것으로 예상됨에 따라 변화에 맞추어 ICT, 인터넷 서비스 전문기업, 애플리케이션 개발기업 등과 연계를 강화하고 스마트 모빌리티 시대에 대비할 계획이다.

자율주행 개발도 추진하고 있다.

2018년 2월 개최된 평창동계올림픽에서 이미 자율주행 버스를 시험 운영했으며 앞으로 AI(인공지능) 발전과 5G 이행을 통해 자율주행 자동차 시장이 더욱 확대될 것으로 예상하고 2020년 레벨3, 2030년 완전 자율주행을 완성할 계획이다. 버스, 트럭 상용차부터 실용화해나갈 예정이다.

일본, 자동차 소재 개발기술 혁신 선도

일본은 차세대 자동차 소재 개발에 연이어 성공하고 있다.

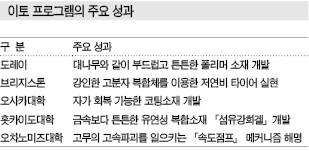

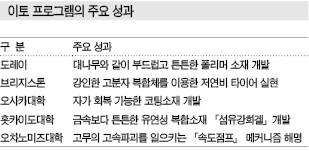

일본 내각부는 혁신적 연구개발 추진 프로그램 ImPACT에서 진행한 부드러운 터프폴리머(Tough Polymer) 개발 프로젝트를 통해 개발성과를 도입한 EV 콘셉트카를 제작해 공개했다.

단단함과 부드러움을 양립한 신규 폴리머를 구조부품, 창문, 타이어 등에 채용해 차체 중량을 일반 EV에 비해 약 38% 경량화했으며 2018년 프로젝트를 종료한 이후 개별기업을 통해 실용화를 추진할 방침이다.

부드러운 터프폴리머 개발 프로젝트는 5개 주제를 대상으로 2014년 시작했으며 코스트 문제로 개별기업이 적극 대응하기 어려운 고위험·고수익 기술혁신을 산학협동으로 추진함으로써 대부분 목표 달성에 성공했다.

최근에는 100% 수지화를 콘셉트로 제작한 전기자동차 ItoP를 공개했다.

ItoP는 Toray Carbon Magic이 제작했으며 구조 및 인테리어 부품에 분자결합 부분이 슬라이드 가능한 구조인 도레이(Toray)의 CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic) 등을 채용했다.

수지 가교점이 자유롭게 움직임에 따라 일반적인 CFRP와 동등한 강도 및 강성을 유지하면서 내피로 특성을 3배 향상시켰으며 중량은 140kg으로 약 300kg인 금속 베이스 일체형 바디의 절반 이하로 줄이는데 성공했다.

타이어는 브리지스톤(BridgeStone) 개발제품을 채용했다.

얇고 잘 마모되지 않는 타이어로 고무소재를 이용해 더블 네트워크(Double Network) 구조를 실현함으로써 강도를 3.5배 이상, 연비특성에 기여하는 물성을 10% 향상시켰다.

차체는 약 50%에 스미토모케미칼(Sumitomo Chemical)이 개발한 고강성, 고인성 PMMA(Polymethyl Methacrylate)를 투입했고 내충격성이 기존 투명수지의 10배 이상에 달해 유리를 대체함으로써 경량화 및 개방감을 실현했다.

ItoP는 제조 및 10만km 주행 후 온실가스 배출량이 기존 소재를 사용한 ItoP에 비해 11.4%, 석유엔진 자동차에 비해 13.7% 감축되는 것으로 파악되고 있다.

그러나 경량화에 따른 주행효과에도 불구하고 제조공정에서 ItoP의 온실가스 배출량이 석유엔진 자동차의 약 3배에 달함으로써 해결해야 할 과제로 부상하고 있다.

부드러운 터프폴리머 개발 프로젝트는 일정수준 성과를 달성함에 따라 자동차 뿐만 아니라 농업, 건축자재, 스포츠 등 다양한 분야에서 응용할 수 있도록 기술 전파를 강화할 방침이다.

스미토모, 유리 대체수지 개발 강화

ImPACT 프로젝트에 참여하고 있는 스미토모케미칼은 유리 등을 대체할 수 있는 가볍고 튼튼한 투명수지를, 브리지스톤은 저연비성과 높은 파괴강도를 양립한 고무 복합체를 개발했다.

모두 유연성과 강인성을 동시에 보유하고 있는 터프폴리머 개발을 목표로 하는 도쿄대학 이토 고조 교수 프로그램의 연구 성과로 아사히글래스(Asahi Glass), 도레이, 미쓰비시케미칼(Mitsubishi Chemical)도 참여하고 있다.

5사는 연료전지용 전해질막, LiB(리튬이온전지)용 다공성 수지막, 타이어용 엘라스토머(Elastomer), 차체용 결정성 수지, 투명수지인 비결정성 수지 분야에서 소재 혁신을 위한 연구개발을 진행하고 있다.

스미토모케미칼은 PMMA를 베이스로 강성 및 강인성이 뛰어난 투명수지를 개발했다.

메짐성 파괴 및 연성 파괴에 대해 분자 수준으로 거동을 해석해 구조를 제어함으로써 기존 투명수지의 10배 이상에 달하는 내충격성을 실현했다.

자동차 앞유리로 JIS(일본공업규격)가 규정하는 내충격성 시험을 통과했으며 루프에 적용하면 중량을 이중유리의 60% 이상, 강판의 40% 수준으로 경량화할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

브리지스톤은 이율배반 관계에 있는 것으로 여겨지던 소재 물성과 피로균열 진전 특성을 고차원으로 양립하는데 성공해 더블 네트워크 구조의 고무소재를 개발했다.

2016년 연구성과를 발표한 이후 강도를 3.5배 이상, 연비특성에 기여하는 물성을 10% 끌어올렸다.

도레이는 차체구조용 폴리머로 2016년 인장신도가 기존의 4배에 달하는 충격흡수성 폴리머를, 2018년에는 충격흡수성을 보유한 섬유강화 플래스틱을 개발했다.

아시히글래스는 얇으면서 고용량인 연료전지용 전해질막, 미쓰비시케미칼은 LiB용 분리막 박막화를 추진하고 있다.

미쓰비시케미칼은 LiB용 분리막(Separator)에 적용할 수 있는 얇고 강도가 높은 PP(Polypropylene) 다공질 필름을, 아사히카세히(Asai Kasei)는 고내구성 FCV용 전해질막을 개발하고 있다.

이토 프로그램은 닛산자동차가 소재 평가를 담당하고 있으며 Toray Carbon Magic은 실제 규모의 컨셉트카 제작에 참여하고 있다.

컨셉트카는 2018년 9월 공개했으나 코스트 문제로 개발소재가 실제 자동차에 적용되기까지는 10년 가량 소요될 것으로 예상하고 있다.

아사히카세이, 내부정숙·열 대책용 개발 가속화

아사히카세이는 내부공간 정숙성을 위한 흡음재를 개발했다.

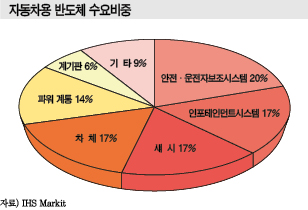

자동차는 CASE가 핵심 키워드로 부상하면서 소재에 대한 니즈가 고도화·다양화되고 있다.

아사히카세이는 자율주행 보급 및 전동화의 영향으로 이동 중 차량 내부를 오락 및 업무공간으로 활용하는 사례가 증가할 것으로 예상됨에 따라 흡음재 시장 개척을 적극화하고 있다.

새롭게 개발한 흡음재는 나일론수지(Nylon Resin) 베이스 비즈를 사용한 경질 발포체로 흡음성 및 차음성이 뛰어난 것으로 파악되고 있다.

한쪽 면에 부직포를 붙인 두께 30밀리미터의 시트형 발포체에 1kHz의 소리를 수직으로 입사시켰을 때 흡음률 50% 이상을 실현했으며 중량은 부피가 동일한 성형제품에 비해 20% 가량 가볍고 고내열성 나일론수지를 채용해 엔진룸 등에도 투입할 수 있는 것으로 알려졌다.

냄새를 감지하는 후각센서도 개발했다.

칩 중앙에 칠한 감응막에 가스분자가 부착되면 전기적으로 감지해 냄새의 종류 및 농도를 측정하는 방식으로 물질·재료연구기구(NIMS) 등 7개 기관과 공동으로 개발했으며 쉐어링카 내부의 냄새를 측정해 청소 스케줄을 잡는데 활용하는 용도로 실용화할 방침이다.

최근 처음으로 콘셉트카를 제작한 도요보(Toyobo)는 운전지원, 내부환경 개선에 활용될 것으로 예상되는 생체정보에 착안해 필름형 전도소재 Cocomi를 이용한 생체정보 취득과 에어컨용 필터를 조합한 졸음방지 애플리케이션을 개발했다.

핸들 일부에 배치한 Cocomi를 통해 생체정보를 얻어 졸음이 감지되면 에어컨 전원을 켜 방출기능이 있는 필터에서 자일리톨(Xylitol) 성분을 방출시킴으로써 졸음을 해소하는 방식으로, 내부공간에 비타민(Vitamin) C를 공급하는 용도로 이미 채용되고 있다.

우베코산, 고열전도성 수지 개발

우베코산(Ube Kosan)은 열대책 부품용 고열전도성 수지를 개발했다.

자동차는 자율주행 및 전동화의 영향으로 열 대책이 중요해지고 있기 때문으로, 나일론수지에 열전도성이 뛰어난 필러를 배합한 소재를 개발했고 필러를 다양하게 배합해 고열전도성 외에 절연성, 전도성, 난연성 등을 겸비한 그레이드 3개를 라인업하고 있다.

전장부품에서 발생하는 열을 효율적으로 식히는 열대책 부품은 열전도성이 뛰어난 알루미늄 등 금속이 주류를 이루고 있다.

우베코산이 개발한 신규 소재는 알루미늄에 비해 최대 30% 가량 경량화할 수 있어 열대책 부품의 금속 대체소재, 금속과 수지의 이종소재 설계용 등으로 제안하고 있다.

쇼와덴코, 알루미늄으로 75% 경량화

쇼와덴코(Showa Denko)는 EV 등에 탑재하는 LiB용 냉각기를 75% 경량화한 차세대제품을 개발했다.

냉각기는 냉각수가 내부를 통과하는 구조로 배터리 모듈 아래나 옆에 장착해 수랭방식으로 냉각함으로써 열에 따른 열화를 방지하는 역할을 담당하며 알루미늄 압출소재 및 판재를 조합한 소재가 주류를 이루고 있다.

쇼와덴코는 알루미늄박과 절연수지를 겹친 얇고 튼튼한 라미네이트 시트를 구조재로 채용함으로써 대폭적인 경량화에 성공했다.

발광출력을 약 2배로 끌어올린 적외선 LED(Light Emitting Diode) 칩도 개발했다.

자동차에 탑재하는 센서에 사용함으로써 감지성능 및 야간주행 안전성 등을 향상시킬 수 있는 이점이 있으며 자동차 관련 국제품질규격인 IATF16949를 취득해 자율주행 보급에 따른 자동차용 센서 수요 확대에 대응할 방침이다.

JFE Chemical의 자회사 K-Plasheet는 PP와 유리섬유 복합시트를 개발했다.

열을 가하면 부피가 20배 이상으로 팽창함에 따라 성형을 통해 경량이고 흡음성, 차열성이 뛰어난 플래스틱부품을 제작할 수 있는 특징이 있다.

천정, 도어트림 등 내장재에 대한 채용이 주류를 이루고 있으나 자율주행, 전동자동차가 보급됨에 따라 엔진음 등 소음대책용으로 수요가 증가할 것으로 예상해 엔진언더커버, 플로어언더커버 등으로 용도를 확대할 방침이다.

미쓰이, 합성유 생산능력 4만톤으로 확대

미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals)은 자동차 소재 사업 확대에 총 200억엔을 투입한다.

현재 시장을 독점하고 있는 탄화수소계 합성유 Lucant 브랜드는 이치하라(Ichihara)에 2만톤 공장을 신규 건설함으로써 이와쿠니(Iwakuni)의 오타케(Otake) 공장과 함께 전체 생산능력을 2배로 확대하는 방안을 검토하고 있다.

Lucant는 에틸렌(Ethylene)과 알파올레핀의 저분자량 공중합체(코올리고머)이며 세계적으로 미쓰이케미칼만이 생산하고 있다.

분자량 분포가 좁아 전단안전성이 우수하며 분자량이 낮아 저온유동성도 뛰어날 뿐만 아니라 무색·투명하다는 특징이 있다.

자동차의 트랜스미션, 디퍼렌셜기어 등 드라이브라인 기어유의 점성로스를 저감할 수 있으며 연비 절감에 도움을 줄 수 있어 윤활유 용도를 중심으로 수요가 신장하고 있다.

기어오일, 트랜스미션오일, 엔진오일 등 자동차용 윤활유 용도가 80%를 차지하고 있으며 공업용 윤활유, 금속가공유, 그리스, 수지·고무개질제 등 공업 용도로도 투입되고 있다.

주력 용도인 자동차 윤활유용은 에너지 절감에 대한 니즈가 높은 선진국 시장이 큰 편이며, 연속가변 트랜스미션(CVT)을 채용하는 양산차 시장의 확대를 타고 중국 등 신흥국에서도 수요가 발생하고 있다.

이에 따라 수요 충족을 위해 기존 오타케 공장에 이어 2번째 공장이 필요하다는 판단 아래 이치하라에 신규공장을 건설하기로 결정했다. 2019년 봄 착공해 2021년 2월 상업가동할 예정이다. 원래는 북미 진출을 계획했으나 이치하라에 공장을 건설하기로 선회했다.

완공 후 2025년경에는 Lucant 관련 매출만 2배 증가할 것으로 기대하고 있다.

고기능 엘라스토머 28만톤 체제로

세계 시장점유율 1위를 차지하고 있는 고기능 엘라스토머 브랜드 Tafmer는 싱가폴 공장을 디보틀넥킹함으로써 생산능력 2만5000톤을 추가함으로써 이치하라 5만톤 및 싱가폴 20만톤을 포함 총 27만5000톤 체제를 구축할 계획이다.

Tafmer는 메탈로센(Metallocene) 촉매 기술로 개발한 올레핀계 엘라스토머로 유연하고 가볍다는 특징을 살려 수지개질재, 연질 성형소재 등으로 사용되고 있다.

수요의 50% 이상을 자동차 내외장재 용도가 차지하고 있으며 일반 승용차 대당 약 10kg이 탑재되고 있다.

세계적으로 자동차 수요가 연평균 1-2% 신장하고 있으며 포장재, 신발, 태양전지 봉지재, EP(엔지니어링 플래스틱) 개질 등 다른 용도도 크게 증가하고 있어 증설을 통해 시장점유율 유지에 박차를 가할 예정이다.

자동차 용도를 중심으로 생산하고 있는 Mitsui Elastomers Singapore(MELS)의 싱가폴 공장을 디보틀넥킹해 증설할 예정이며 2020년 8월 상업가동을 목표로 하고 있다.

Tafmer 역시 원료 조달이 유리한 북미 진출을 계획했으나 우선 싱가폴 공장을 증설하고 차기에 북미 투자를 검토할 계획이다.

덴카, 자동차 전장화 대응 박차

덴카(Denka)는 자동차용 전략제품 생산능력을 대폭 확대한다.

방열소재인 구형 알루미나(Spherical Alumina) 필러는 싱가폴을 후보지로 총 생산능력을 3배 확대하는 방안을 검토하고 있으며 LiB에 사용되는 AB(Acetylene Black), 세라믹스 기판도 증설을 추진하고 있다.

덴카는 EV, PHV, HEV 등 전기자동차 시장이 안정적으로 성장함에 따라 열대책 및 도전소재 사업이 호조를 보이고 있으며, 5세대 이동통신 기반 구축이 가속화됨에 따라 AB, 구형 알루미나 필러, 세라믹스 기판은 모두 가동률이 90%를 넘고 있다.

앞으로도 수요가 계속 증가할 것으로 예상되고 있으나 신규공장을 가동하기까지는 1-2년이 소요됨에 따라 조기에 생산능력을 확대하기로 결정했다.

구상 알루미나 필러는 LiB 모듈의 냉각기구에 방열소재로 사용되고 있으며 지름 제어에 따라 고충전화 및 열전도율 향상에 기여하는 특징이 있다.

덴카는 생산능력이 세계 최대인 일본 오무타(Omuta) 공장에서 공급하고 있으나 대체 불가능한 부가가치 소재로 수요기업의 사업연속성계획(BCP) 대응에 대한 요구가 높아짐에 따라 싱가폴 자회사인 Denka Singapore, Denka Advantech를 후보지로 신증설을 검토하고 있다.

AB는 LiB 양극용 도전조제 그레이드 수요가 대폭 증가하고 있다.

덴카는 2015년 30억엔을 투입해 LiB용 전용설비를 건설한 치바(Chiba) 공장을 중심으로 일본과 싱가폴에 약 2만톤 생산체제를 구축하고 있으나 공급부족이 불가피할 것으로 판단해 신규공장을 건설하기 위한 후보지 선정에 들어갔다.

인버터 소재에 사용되는 고열전도 세라믹스 기판은 원료 분말부터 회로기판까지 일관생산체제를 구축하고 있으며 세계에서 유일하게 질화알루미늄과 질화규소를 취급하고 있다.

앞으로는 오무타 공장 생산능력으로는 수요에 대응하기 어려울 것으로 판단해 회로화 공정에 대한 노하우가 풍부한 미쓰비시메터리얼즈(Mitsubishi Materials)와의 공동개발제품을 양산화하기로 결정했다.

전략제품에 대한 투자액은 총 100억엔을 계획하고 있으며 모두 2019년까지 최종결정을 내릴 방침이다.

내연기관 자동차의 엔진 주변에 투입하는 CR(Chloroprene Rubber)도 생산능력 확대가 불가피해짐에 따라 기존 라인의 생산성을 향상시킴과 동시에 2014년 듀폰(DuPont)으로부터 인수한 미국공장을 증설하기 위해 생산품종 검토에 착수했다.

저항이 적은 전고체전지 자동차는 방열소재 수요전망이 불투명하나 급속충전이 요구됨으로써 열대책용으로 AB가 투입될 것으로 예상되고 있어 증설계획과 별도로 고압 케이블용 공급라인을 전용할 가능성도 있는 것으로 알려졌다.

덴카는 2018년 자동차 관련제품 매출액 370억엔, 영업이익 60억엔을 달성한 것으로 추정되고 전장화에 따라 2025년에는 매출액을 1000억엔, 영업이익을 220억엔으로 확대하겠다는 목표를 세우고 있다.

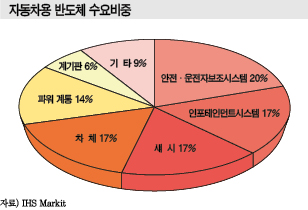

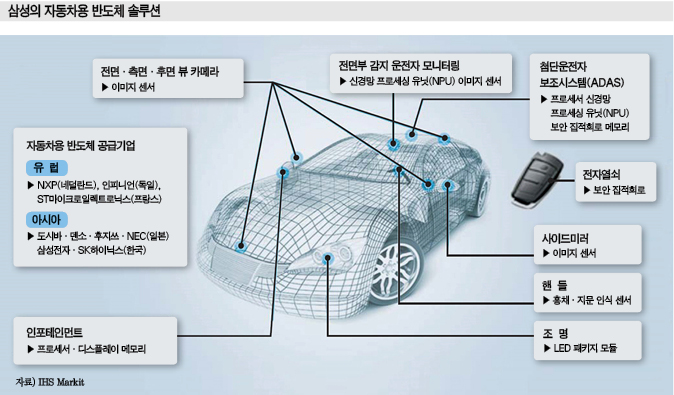

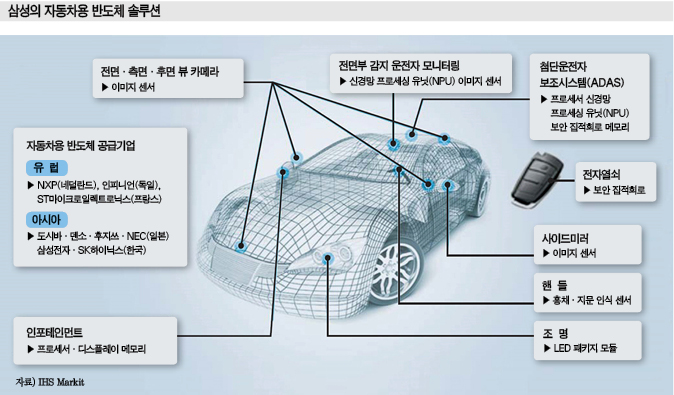

표, 그래프: <글로벌 xEV 시장 전망, 자동차용 반도체 수요비중, 삼성의 자동차용 반도체 솔루션, 글로벌 전기자동차 시장 전망, 이토 프로그램의 주요 성과>