중국 경제의 성장률이 둔화되면서 글로벌 석유화학 시장이 얼어붙고 있다.

중국은 물가 상승률을 고려하지 않은 실질 GDP(국내총생산) 성장률이 2017년 6.8%에서 2018년 6.6%로 떨어진데 이어 2019년에는 6%에 턱걸이하거나 6%에도 미치지 못할 가능성이 제기되고 있다.

미국과의 무역마찰, 지방정부 및 국영기업의 채무 감축, 신규 자동차 및 스마트폰 판매 부진, 부동산 시장 침체 등이 영향을 미쳐 전반적으로 경제상황이 악화되고 있기 때문이다.

특히, 2019년에는 무역마찰의 결과가 현저해져 경기침체를 피할 수 없을 것으로 예상되고 있다. 다만, 중산층 확대에 따라 경기가 급속도로 악화되지는 않을 것으로 판단된다.

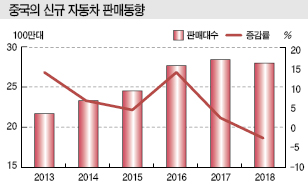

자동차, 28년만에 판매대수 감소세 전환

중국은 2018년 신규 자동차 판매대수가 2808만600대로 전년대비 2.8% 줄었다.

수량으로는 10년 연속 세계 1위를 유지했음에도 불구하고 1990년 이후 28년만에 처음으로 자동차 판매가 감소한 것이어서 경기침체에 대한 우려가 확산되고 있다.

중국 자동차공업협회는 신규 자동차 판매대수가 2019년에도 비슷할 수준을 유지하고 앞으로 3년간 판매 부진이 계속될 것으로 예상하고 있다.

다만, 신에너지 자동차(NEV: New Energy Vehicle)는 2019년 판매대수가 약 30% 증가하고 애프터마켓(After Market)도 성장할 것으로 전망하고 있다.

중국은 2018년 상용 자동차 판매대수가 437만대로 5.1% 증가했으나 전체의 80%를 차지하는 승용차는 2370만대로 4.1% 감소했으며 시장 확대를 견인하던 SUV(스포츠유틸리티 자동차)도 2.5% 줄었다.

특히, 신규 자동차 판매대수는 2018년 12월에만 전년동월대비 13.0% 급감하는 등 6개월 연속 감소했다.

정부가 자동차 취득세 감면을 종료했기 때문으로, 2015년 가을 시작된 취득세 감면제도가 2017년 말 종료되기에 앞서 가수요가 발생한 영향으로 전년동월대비 큰 폭의 감소세를 기록한 것으로 파악되고 있다.

다만, 최근에는 중국 정부가 감세제도를 재도입할 가능성이 제기되고 있어 소비자들이 상황을 예의주시하고 있는 것으로 알려졌다.

미국과 중국의 대립으로 중국 경기가 침체되면서 고액 소비가 축소됐다는 의견도 부상하고 있다.

실제로 신규 자동차 판매대수가 2018년 7월 이후 감소세를 계속하고 있으며 무역마찰이 심화된 시기와 일치하기 때문이다.

일부에서는 현지 자동차 생산기업을 중심으로 판매 부진을 겪고 있어 정부가 난립하는 현지기업을 도태시키는 전략을 추진하는 것도 영향을 미치고 있다는 의견을 제기하고 있다.

NEV 중심으로 전기자동차는 호조 계속

자동차 시장 침체에도 전기자동차(EV)를 비롯한 NEV는 판매가 급속도로 확대되고 있다.

NEV 판매대수는 2018년 125만대로 61.7% 급증한데 이어 2019년에도 160만대로 30% 증가할 것으로 예상되고 있다.

중국 정부는 NEV 전환을 가속화하는 정책을 잇달아 내놓고 있고, 2019년에는 자동차 생산기업을 대상으로 NEV 제조를 일정비율 의무화하는 제도를 도입했다.

아울러 자동차산업 투자관리 규정에 따라 해외에서 판매하는 사례를 제외하고 내연기관 자동차 생산기업의 신설을 금지하고 있으며 기존 자동차기업이 생산능력을 확대할 때에는 평균을 상회하는 설비 이용률을 요구하고 있다.

해외기업에 대해서는 자동차 분야에 대한 투자규제를 완화해 신규 EV 생산기업 설립 및 공장 건설에 대한 장벽을 낮추었다.

중국 정부는 10대 핵심산업 육성 프로젝트인 중국제조 2025에 NEV를 포함하고 있으며 2025년 신차 판매대수에서 NEV가 차지하는 비율을 20%로 끌어올리겠다는 목표를 세우고 있다.

자동차용 화학제품 수요는 여전…

중국 자동차 소재 시장은 고무호스 등 엔진 주변에 사용되는 소재는 수요가 감소하나 차체 경량화를 위한 수지 수요가 증가함과 동시에 자율주행, 커넥티드카 분야에서 새로운 비즈니스 기회가 발생할 것으로 예상되고 있다.

애프터마켓도 신규 자동차 판매 감소에 영향을 미치고 있다.

신규 자동차가 보급됨에 따라 중고 자동차 판매시장이 확대되면서 자동차 보수용 페인트 및 수계 수지 수요가 증가하는 등 애프터마켓이 성장하고 있다.

자동차 관련기업들은 애프터마켓을 성장분야로 설정하고 대응책 마련에 주력하고 있다.

일본 자동차 생산기업 중에서는 중국에서 뒤처지던 도요타(Toyota Motor)가 최근 반격을 시작했다.

혼다(Honda Motor), 마츠다(Mazda Motor)는 2018년 중국 판매대수가 감소했으나 도요타는 약 147만대로 14% 늘어 6년 연속 증가세를 기록했다.

고급 브랜드 렉서스(Lexus)의 수입관세 인하에 따른 가격 하락이 영향을 미쳤으며 캠리(Camry), 레빈(Levin) 판매도 호조를 나타냈다.

중국 자동차공업협회는 2019년 신규 자동차 판매대수가 약 2810만대로 2018년과 비슷한 수준을 유지하나 앞으로 3년간은 부진할 것으로 예상하고 있다.

다만, 국가발전개혁위원회가 자동차 및 가전 소비를 촉진하는 조치를 취할 예정이어서 결과가 주목되고 있다.

중국은 자동차 보유비율이 선진국에 비해 낮기 때문에 신규 자동차 판매대수가 일시적인 조정국면을 지나 3000만대를 돌파한 이후에도 안정적으로 성장할 것이라는 의견이 주류를 이루고 있다.

이에 따라 중국에 진출한 화학기업들은 자동차 분야에 계속 집중하면서 시장 변화에 맞춘 사업전략을 마련할 것이 요구되고 있다.

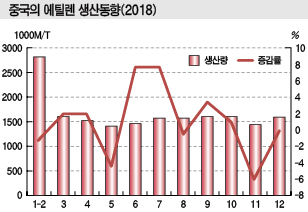

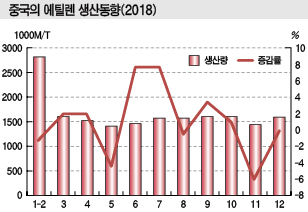

에틸렌, 2018년 생산량 1841만톤 그쳐

중국은 2018년 에틸렌(Ethylene) 생산량이 1841만톤으로 전년대비 1.0% 증가에 그쳤다.

여름까지는 증가세를 나타냈으나 4분기 들어 국제유가 및 석유화학제품 가격 하락 등이 영향을 미쳐 감소세로 전환됐기 때문이다.

2019년에도 상반기 생산량이 낮은 수준을 유지할 것이라는 의견이 주류를 이루고 있다. 하반기에는 대규모 컴플렉스 및 ECC(Ethane Cracking Center)가 상업가동에 돌입하나 유도제품을 포함한 프로젝트가 많아 시장에 미치는 영향은 한정적일 것으로 예상되고 있다.

중국은 2018년 봄 광둥(Guangdong) 소재 다야만(Daya Bay) 석유화학단지에 위치한 CNOOC Huizhou Refinery가 정제능력 100만톤의 정유공장 프로젝트를 진행함과 동시에 CNOOC와 셸(Shell)의 합작기업 CSPC(CNOOC Shell Petrochemical)가 에틸렌 100만톤 크래커를 가동한 것을 제외하고는 신증설이 이루어지지 않아 에틸렌 생산 증가율이 둔화될 수밖에 없었다.

결정적으로는 경기 침체에 따른 석유화학제품 가격 하락도 영향을 미쳤다.

2018년 에틸렌 생산량은 2월 춘절 이후 증가세를 계속했으나 5월 정기보수의 영향으로 일시적으로 감소한 후 여름에 회복세로 전환됐다.

그러나 가을 이후 폴리에스터(Polyester)를 시작으로 석유화학제품 전반적으로 가격이 하락하면서 4분기부터 스팀 크래커의 가동률이 낮은 수준을 계속했다.

경기 침체가 심화됨에 따라 무리하게 가동하지 않았기 때문으로 해석된다.

2019년 신증설설비 대거 가동에 ECC까지…

2019년에는 대규모 설비 가동이 잇따를 예정이다.

중국 폴리에스터 메이저 Hengli Group은 2018년 말 다롄(Dalian)의 창싱(Changxing) 경제구역에서 석유정제 2000만톤 설비를 가동했으며 2019년에는 에틸렌 150만톤 크래커를 가동할 계획이다.

Zhejiang Petrochemical은 저우산(Zhoushan)에 정제능력 2000만톤의 정유공장을 중심으로 에틸렌 140만톤 크래커 및 아로마틱(Aromatic) 520만톤 설비를 가동할 예정이다.

사이노펙(Sinopec)은 쿠웨이트와 합작으로 광둥의 잔장(Zhanjiang) 경제기술개발구역에서 에틸렌 80만톤 크래커 가동을 준비하고 있다.

중국 최초의 ECC 프로젝트도 진행되고 있다.

싱가폴계 SP Chemicals은 2019년 4월 장수(Jiangsu)의 타이싱(Taixing) 경제개발구역 소재 ECC에 원료 투입을 시작할 계획이다.

SP Chemicals은 9월 생산 시작을 목표로 하고 있으나 최소 연말에 가서야 가동이 가능할 것이라는 의견이 지배적이다.

생산능력은 모든 설비가 순조롭게 가동하면 400만톤을 넘어서나 SP Chemicals은 이미 SM(Styrene Monomer), EO(Ethylene Oxide), PVC(Polyvinyl Chloride) 등 유도제품 플랜트를 가동하고 있어 대부분 자가소비용으로 투입할 것으로 파악되고 있다.

이밖에도 유도제품과 통합된 프로젝트가 대부분이어서 에틸렌 뿐만 아니라 유도제품 생산설비 가동상태에 따라 시황이 좌우될 것으로 예상되고 있다.

2019년 에틸렌 생산량은 상반기 저조한 상태를 유지한 후 서서히 회복세를 나타내 총 3% 수준 증가할 것으로 예상되고 있다.

석유화학, 무역마찰 영향 불가피…

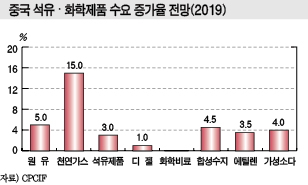

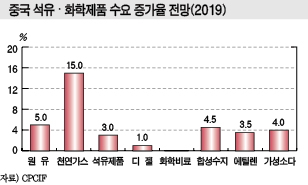

중국은 2019년 석유·화학공업 매출액이 약 13조3000억위안으로 8%, 화학공업 매출액이 약 7조7000억위안으로 6% 증가할 것으로 예상되고 있다.

화학공업 매출 증가율은 2018년에 비해 2.6%포인트 하락한 것으로 미국과의 무역마찰, 글로벌 경제성장 둔화의 영향이 작용할 것으로 판단되고 있다.

이에 따라 중국에 진출한 화학기업들은 생산제품의 고부가가치화, 안전·환경을 고려한 생산체제 구축이 요구되고 있다.

중국 석유·화학공업연합회(CPCIF)도 2019년 석유·화학공업 이익이 약 8500억위안으로 소폭 감소할 것으로 예상하고 있다.

수출입은 15% 증가하나 무역마찰의 영향으로 14%포인트 하락할 것으로 예측하고 있다.

석유제품 수요는 원유가 5%, 천연가스가 15%, 석유제품이 3% 수준 증가하고 화학제품은 에틸렌이 3.5%, 합성수지가 4.5% 늘어날 것으로 전망하고 있다.

화학공업 투자는 지난 몇 년간 환경규제 등의 영향으로 감소세를 계속했으나 2018년에는 화학원료 및 화학제품 제조업 투자액이 6.0% 증가했다.

2019년에도 Hengli Group이 석유정제·석유화학 일체화 프로젝트를 가동하는 등 대규모 프로젝트가 잇달아 투자가 계속 확대될 것으로 예상되고 있다.

CPCIF는 중국 석유·화학산업의 불안요소로 미국과의 무역마찰, 글로벌 경제성장 둔화, 국제유가 변동 3가지를 꼽고 있다.

CPCIF 관계자는 “외부환경 변화로 중국 석유화학산업의 약점이 부각되고 있다”며 “무역마찰에 따라 에너지자원 및 하이엔드제품이 부족하다는 사실이 드러났고 업스트림에 치우친 투자로 국제유가에 영향을 받기 쉬운 체질이 드러났다”며 구조개혁의 필요성을 강조했다.

2019년 경기둔화에도 6% 성장률 유지

중국경제는 2018년 가을 이후 급속도로 변화하기 시작했다.

일본 무역진흥기구(JETRO)가 2018년 10-11월 중국에 진출한 일본기업을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 2018년 영업이익을 흑자로 예상한 곳이 약 72%에 달하는 등 아시아 전반적으로 양호한 상태인 것으로 나타났다.

대조적으로 상하이일본상공클럽(Shanghai Japanese Commerce & Industry Club) 및 화동지역에서는 여름부터 변화 조짐이 나타났고 가을 이후 경기가 급속도로 냉각됐다는 의견이 주류를 이루었다.

제조업에서는 자동차, 스마트폰 판매가 크게 감소했으며 반도체, 주택 투자가 위축되는 등 산업 전반적으로 침체된 것으로 파악되고 있다.

미국과의 무역마찰이 큰 영향을 미치고 있기 때문이다.

양국의 무역마찰은 패권 경쟁으로 발전해 대립이 장기화되고 있고 소비심리까지 위축되고 있어 시장이 회복되기까지는 상당시간이 소요될 것으로 예상되고 있다.

중국은 건국 70주년을 맞아 안정성장에 대한 의욕이 높은 것으로 파악되고 있으며 2019년에는 감세 및 내수확대 정책을 적극적으로 시행할 것으로 예상되고 있다.

대규모 인프라 투자가 아니라도 도시의 민생을 개선할 수 있는 투자를 확대할 여지가 있어 6% 안팎의 성장은 유지할 가능성이 높게 나타나고 있다.

중국사업 영업이익은 JETRO의 설문조사에서 개선될 것이라고 응답한 곳이 2018년 42.3%에서 2019년 39.5%로 하락했으나 유지될 것이라고 응답한 곳은 증가했다.

그러나 악화될 것이라고 응답한 곳도 줄어들어 비교적 긍정적으로 전망하고 있는 것으로 파악된다.

앞으로 1-2년에 대한 사업 방향성에 대해서는 확대할 것이라고 응답한 곳이 2017년 40.1%에서 2018년 48.3%로 크게 높아졌으나 2019년에는 48.7%에 그쳤다.

도매·소매, 화학·의약, 수송기계·기구는 확대 응답이 50%를 넘었으나 자동차산업은 비관적인 의견이 주류를 이루고 있다.

내륙지역 성장에도 환경규제 강화가 걸림돌

내수도 안정세를 계속해 특수한 상황이 발생하지 않는 한 급속히 둔화되지는 않을 것으로 판단되고 있다.

내륙도시 경제가 활성화되고 있기 때문이다.

기존 수출주도형 경제에서는 연안지역이 중심이었으나 산업이 내륙으로 이동하면서 내륙지역 사람들이 현지에서 취직할 수 있는 상황이 형성되고 있다.

청두(Chengdu), 우한(Wuhan), 허페이(Hefei) 등은 2차산업이 안정적으로 성장하고 있으며 항저우(Hangzhou), 난징(Nanjing)은 2차산업에서 3차산업으로 전환되고 있다.

청년층도 내수시장 성장에 기여하고 있다.

1990-2000년대생은 감성이 풍부한 소비활동을 통해 IT 및 게임 분야 등에서 새로운 수요를 창출하고 있다.

그러나 환경규제가 큰 걸림돌로 작용하고 있다.

JETRO가 매년 실시하고 있는 경영상의 문제점에 대한 설문조사에서는 2018년 환경규제 강화가 처음으로 TOP5에 등장했으며 규제는 엄격하나 충분히 대응가능한 수준이라는 응답이 64%, 사업을 지속하기 어려운 수준이라는 응답이 10%를 차지했다.

정부 환경규제는 앞으로도 계속 강화될 가능성이 높아 중국사업을 지속하기 위해서는 대응책 마련이 필수적일 것으로 판단된다.

미국과의 무역마찰에 중국요인까지…

중국경제가 2018년 후반 들어 급속도로 둔화된 것은 신규 자동차 판매 부진, 인프라 투자 억제, 수출 감소 때문으로 판단되고 있다.

소비에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 자동차는 2015년 가을 소형 자동차 감세가 시작됨과 동시에 판매가 확대됐으나 2017년 말 감세 종료의 영향으로 다시 줄어들었다.

2018년 말에는 주가 하락 등에 따른 소비심리 냉각으로 감세 대상이 아닌 차종도 판매가 감소했다.

중국 특유의 금융 시스템적 리스크 방지를 목적으로 그림자금융(Shadow Banking)을 억제하는 움직임도 나타나 결과적으로 좀비기업 도태, 채무위반 증가, 민간 중소기업 자금융통 악화로 이어졌으며 인프라 투자도 억제됐다.

모두 중국경제가 안고 있는 문제를 정상화하기 위한 움직임으로 방향성 자체는 틀리지 않은 것으로 평가되고 있다.

수출은 11월부터 미국, 홍콩을 중심으로 감소하기 시작했다.

미국수출은 관세 인상, 홍콩수출은 스마트폰 판매 감소가 영향을 미쳤다.

미국은 10월 이후 전기 및 기계 분야에서 추가 관세 부과 대상품목 수출이 감소한 반면 전기 관련제품 가운데 대상에 포함되지 않은 품목은 가수요가 급증했으나 가수요가 사라진 12월부터 급감한 것으로 나타났다.

이에 따라 2018년 중국 경제성장이 둔화된 것은 미국과의 마찰 때문만이 아니라 정부가 추진하던 그림자금융 억제 흐름, 스마트폰 등의 수급 악화, 자동차 정책 사이클 등 다양한 요인이 얽힌 것으로 판단되고 있다.

중산층 증가가 중장기 성장 견인

2019년에는 상반기에 자동차 출하 감소, 주택 및 가전 판매 침체, 미국관세 상승의 영향이 나타나고 하반기부터 회복세로 전환될 것으로 예상되고 있다.

신규 자동차는 높은 재고 수준의 영향으로 출하가 감소할 것이 확실시되고 있다.

딜러가 보유한 재고는 2018년 말 기준 1.73개월 물량으로 예년에 비해 150만-200만대를 여분으로 보유하고 있는 것으로 알려져 재고가 적당한 수준으로 조절되기까지는 출하가 줄어들 가능성이 높게 나타나고 있다.

2019년 하반기에는 재고 조절이 완료되면서 회복세로 전환될 것으로 예상되고 있다.

중국은 세계 최대의 자동차 시장을 형성하고 있으나 자동차 보유율은 20% 수준에 불과해 아직 보급 가능성이 높기 때문이다.

주택 판매는 2017-2018년 상하이(Shanghai)를 비롯해 베이징(Beijing), 광저우(Guangzhou), 선전(Shenzhen) 등 1급 도시에서 면적 기준으로 감소했다.

2016년 가격이 급등한 영향으로 정부가 구입 억제책을 추진했기 때문이다.

반면, 2급 및 3급 도시는 주택 판매가 증가함과 동시에 가격도 상승했으나 최근 메스를 가하는 움직임이 나타나고 있다.

2018년 후반에는 3급 도시를 중심으로 주택 구입 억제책이 강화됐으며 2019년에도 침체가 계속됨에 따라 에어컨 등 가전제품 판매에도 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다.

중장기적인 관점에서는 미국과의 무역마찰에 주의할 필요가 있으나 중산층이 대두되면서 경기가 급속도로 둔화될 가능성은 낮은 것으로 판단된다.

도시주민의 1인당 가처분소득은 매년 증가세를 계속하고 있으며 최근에는 인구의 약 절반이 중산층 기준인 5000달러를 넘어선 것으로 알려지고 있다.

도시주민이 8억명 이상이라는 점을 고려하면 매우 거대한 시장이며 과도한 소비심리 냉각이 리스크로 작용할 가능성은 있으나 정부가 재정을 대폭 악화시키지 않는 수준으로 감세대책을 검토하고 있어 소비가 회복될 가능성이 제기되고 있다.

표, 그래프: <중국의 신규 자동차 판매동향, 중국의 에틸렌 생산동향(2018), 중국 석유·화학제품 수요 증가율 전망(2019), 중국 석유화학산업의 불안요인, 미국-중국 무역전쟁 고율 관세 부과현황>