|

2018년 2억S달러 불과 … 서플라이 체인 다양화에 디지털 접목

싱가폴 경제가 성장을 계속하고 있다.

싱가폴 정부는 2019년 FAI(고정자산투자) 및 GDP(국내총생산) 성장률 예상치를 2018년과 같은 수준으로 유지한다고 밝혔다.

미국과 중국의 무역마찰, 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴로 글로벌 경제 전망이 불투명함에도 불구하고 싱가폴은 산업범위 확대의 영향으로 추가 투자를 일으킬 수 있는 환경이 정비됐고 제조설비가 중국에서 동남아시아로 이전하는 움직임이 가속화됨에 따라 서플라이 체인이 다양해지고 있기 때문이다.

싱가폴은 2018년 FAI가 108억S달러로 전년대비 15.9% 늘었다.

미국 반도체 메이저 마이크로테크놀러지(Micro Technology)의 대규모 투자 등을 포함한 전자 분야가 견인해 2년 연속 증가세를 나타냈으며 2019년에는 80억-100억S달러로 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상되고 있다.

그러나 GDP 성장률은 2017년 3.9%에서 2018년 3.2%로 하락했으며 제조업도 하반기의 반도체 부진 영향으로 10.4%에서 7.2%로 떨어졌다.

2019년에는 전기 및 정밀기계 시장 침체가 계속되나 GDP 성장률은 최대 3.5%로 크게 변하지 않을 것으로 예상되고 있다.

싱가폴 정부가 고성장에 자신감을 보이고 있는 이유는 화학, 의료부터 전기, 소비재에 이르기까지 제조업이 다양해짐과 동시에 각종 서비스, 물류 등 산업범위가 확대되고 있으며 연구개발, 창업을 위한 인프라 정비가 진행됨으로써 사업기회가 늘어 투자가 투자를 부르는 선순환이 이루어지고 있기 때문이다.

최근에는 특히 현지기업의 성장이 두드러지고 있다.

정부계 투자기업 Temasek Holdings의 100% 자회사로 비뇨기 결석 치료용 의료기기를 제조하는 Accuron MedTech은 2018년 기술센터를 개설해 디지털 기술을 활용한 기기 성능 개선 및 제조기술 고도화를 추진하고 있다.

미니버스 합승 서비스를 제공하는 벤처기업 SWAT는 2018년 공공버스 온디맨드(On-Demand) 운행기술 개발을 시작했다.

이밖에 부동산, 인프라 관련을 중심으로 광범위한 산업이 성장함으로써 투자 확대에 기여하고 있다.

2019년 들어서는 싱가폴로 본사를 이전하기로 결정한 영국 다이슨(Dyson)이 전기자동차(EV) 공장 건설을 본격화하고 있으며, 미국 엑손모빌(ExxonMobil)은 국제해사기구(IMO)의 선박연료 유황 규제에 대응하기 위해 투자 검토에 들어갔다. 엑손모빌의 투자액은 수십억달러에 달할 것으로 예상되고 있다.

서플라이 체인 다양화도 싱가폴 경제 성장에 영향을 미치고 있다.

중국은 생산대국 지위에 흔들림이 없으나 관세 리스크를 피해 동남아시아로 생산설비를 이전하는 사례가 늘어나 서플라이 체인이 다양해지고 있다.

싱가폴 정부는 동남아시아 인근 국가의 제조업 투자가 증가함으로써 지리적 이점을 바탕으로 물류, 사업통괄기능, 디지털기술 개발·제공기능을 끌어들일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

그러나 화학산업 FAI는 2012년 67억S달러에서 2016년 13억S달러로 대폭 감소한데 이어 2018년에는 약 2억S달러에 불과했다.

엑손모빌의 엘라스토머(Elastomer) 및 수지 투자, 에보닉(Evonik)의 사료첨가제 공장 신규건설 등 대규모 투자가 일단락된 영향으로 파악된다.

다만, 화학 분야에 대한 투자가 중단된 것은 아닌 것으로 판단되고 있다.

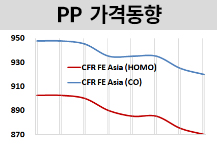

미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals)은 2020년 주롱(Jurong) 소재 수지개질제 AMS(Alpha-Methylstyrene) 생산설비를 가동할 계획이며, 스미토모케미칼(Sumitomo Chemical) 계열인 The Polyolefin(TPC)은 PP(Polypropylene), 쿠라레(Kuraray)는 PVA(Polyvinyl Alcohol) 투자를 검토하고 있다.

특히, 엑손모빌은 정유공장 투자와 균형을 맞추기 위해 대규모 석유화학 투자를 추진할 가능성이 있으며, 핀란드 네스테(Neste)는 15억달러 이상을 투입해 2022년 바이오연료 생산능력을 40% 확대할 계획이다.

싱가폴 경제개발청은 화학산업 생산지수가 2018년 110.6으로 2년 연속 상승한 것으로 파악하고 있다.

앞으로는 말레이지아, 인도네시아, 베트남 등 인근 국가에서 대규모 컴플렉스를 가동할 예정이어서 디지털 기술을 활용한 생산·물류 효율화 등 싱가폴 거점의 이점을 최대화하기 위한 투자가 증가할 것으로 예상되고 있다.

<화학저널 2019년 4월 29일>

|