일본이 한국산 가성칼륨(Potassium Hydroxide) 수입을 규제하고 있으나 일본의 반덤핑 영향이 크지 않은 것으로 나타났다. 일본이 4년만에 가성칼륨 수입을 확대했기 때문이다.

액정 및 배터리용 수요가 증가한 것도 영향을 미쳤다.

그러나 2020년에는 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태의 영향으로 수요가 줄어들어 일본 수출이 감소할 것이 확실시된다.

일본, 2019년 생산‧판매 감소세 전환

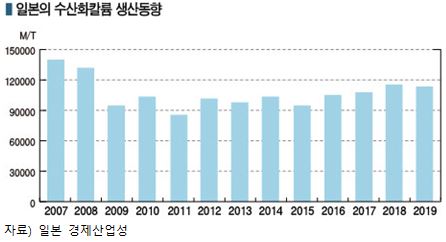

일본 가성칼륨 시장은 2018년 수요기업이 사료첨가물 생산설비를 증설해 가동을 시작하고 수입이 계속 줄어듦에 따라 생산량이 9.0% 증가했으나 2019년에는 생산량이 11만6517톤으로 1.4%, 판매량이 10만224톤으로 0.9% 감소했다.

일본에서는 AGC, 오사카소다(Osaka Soda), 토아고세이(Toagosei), 니폰소다(Nippon Soda) 4사가 칼륨 전해설비를 가동하고 있다.

수산화칼륨인 가성칼륨은 염화칼륨 수용액을 전기분해해 생산하며 각종 칼륨염의 베이스 원료로 사용되고 있다.

수용액 또는 흰색 고형물 상태로 공급되며 수산화나트륨인 가성소다(Caustic Soda)에 비해 알칼리성이 강한 특징이 있어 가성소다로 대체할 수 없는 용도에 투입되고 있다.

TV 브라운관 제조용으로 사용하는 탄산칼륨(Potassium Carbonate)은 가성칼륨 용액에 탄산가스를 주입해 반응시켜 생산하고 있으나 TV 브라운관 생산이 줄어들면서 내수가 급감한 것으로 파악되고 있다.

TV 브라운관 제조용으로 사용하는 탄산칼륨(Potassium Carbonate)은 가성칼륨 용액에 탄산가스를 주입해 반응시켜 생산하고 있으나 TV 브라운관 생산이 줄어들면서 내수가 급감한 것으로 파악되고 있다.

최근에는 식품 관련을 중심으로 내수가 2만톤 수준에 그치고 있는 것으로 추정되고 있다.

칼륨염은 의약, 사료첨가물, 염료, 고무유화제, 부동액, 방부제, 시약, 알칼리전지‧니켈수소전지 전해액, 사진현상액 등 광범위한 분야에 투입되고 있으며 식품 관련으로는 탄산나트륨에 탄산칼륨, 인산염류를 배합한 용액이 중국식 면에 사용되고 있다.

분말커피의 케이킹을 방지하거나 pH 조정제로 카카오콩의 산미를 억제해 향을 개선하는 용도로도 활용되고 있다.

일본은 가성칼륨 생산량이 2006년까지 15만톤을 넘었으나 최근에는 브라운관 TV 및 세제용 수요 감소에 따라 12만톤 수준에 그치고 있다.

2000년대 후반 염화칼륨 가격이 급등했을 때는 수요기업들이 알칼리원으로 가성소다 등 다른 원료를 사용하거나 제조 프로세스를 변경해 생산량이 급감했고 이후에도 동북지방 대지진, 수입제품 증가 등이 영향을 미쳐 생산이 회복되지 않았다.

2016년에는 수입이 감소세로 전환됨에 따라 생산량이 6년만에 10만톤대를 회복했고 2018년까지 3년 연속 증가세를 유지했다.

한국산, 반덤핑에도 영향력 “꾸준”

일본 가성칼륨 생산기업들은 2018년 8-12월 고형제품 기준으로 공급가격을 kg당 25-28엔 인상한 것으로 알려졌다.

제조코스트에서 높은 비중을 차지하고 있는 염화칼륨 가격이 세계적인 인구 증가에 따른 비료 수요 증가로 상승한 가운데 유틸리티 및 물류 코스트가 상승했기 때문이다.

2019년 중반에는 한국산 가격이 20엔 이상 올랐다.

2020년에는 질산칼륨 생산 중단 영향에도 불구하고 내수가 크게 변화하지 않을 것으로 예상됐으나 코로나19 확산으로 자동차 생산이 중단되고 도쿄(Tokyo)올림픽이 연기됨에 따라 다운스트림에 대한 영향이 불가피해지고 있다.

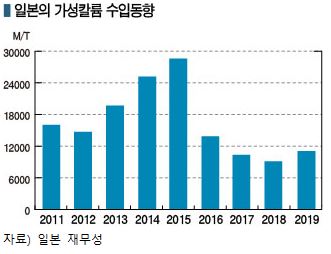

가성칼륨 수입은 2010년 이후 증가세를 계속해 2015년 3만톤을 돌파했다.

동북지방 대지진이 발생한 이후 수요기업들이 BCP(사업계속계획) 목적으로 공급처를 분산했기 때문이다.

2016년에는 한국산과 중국산에 반덤핑관세를 적용하기 시작해 감소세로 전환됐으며 2018년에는 사상 최고치를 기록했던 2015년 수입량의 33% 수준으로 격감했다.

그러나 2019년에는 1만5315톤으로 42.6% 급증했다.

그러나 2019년에는 1만5315톤으로 42.6% 급증했다.

한국산이 1만440톤으로 26.2% 증가했고 미국산은 4071톤으로 2배 확대됐으며 고순도 타입인 스웨덴산은 시약용, 화장품용으로 꾸준히 채용되면서 680톤으로 79.4% 늘었다.

가성칼륨 수출량은 3000톤 안팎을 나타냈으나 2014년 오스트레일리아 수출을 재개함으로써 급증하기 시작해 2015년 9000톤을 돌파했다.

그러나 2016년에는 오스트레일리아에 저가제품이 진입한 영향으로 6000톤대로 감소했으며 2019년에는 3417톤으로 26.4% 급감해 4년 연속 감소세를 기록했다.

타이완 수출은 911톤으로 30.6%, 미국은 780톤으로 32.9%, 타이는 397톤으로 16.2%, 중국은 277톤으로 3.4% 줄었다.

탄산칼륨도 한국산이 수입시장 장악

탄산칼륨 수입량은 2000년 3만1864톤을 정점으로 브라운관 TV 생산 축소 등에 따라 감소세를 계속해 2005년 1만톤이 무너진데 이어 2008년 2000톤 이하로 격감했다.

동북지방 대지진이 발생한 2011년에는 9000톤대를 회복했으나 2014년 다시 5000톤 아래로 떨어졌고 2015년부터 3년 연속 증가세를 나타냈다.

2019년에는 6565톤으로 12.0% 늘어난 가운데 약 80%를 차지하는 한국산은 5293톤으로 17.7% 증가했다.

탄산칼륨 수출량은 454톤으로 2.6% 줄어든 가운데 중국 수출은 123톤으로 35.6% 감소한 반면 인디아는 126톤으로 1.7배 증가했고 말레이지아는 100톤으로 변함이 없었다. 2018년 240톤으로 가장 많았던 캐나다 수출은 2019년 중단됐다.

탄산칼륨 수출량은 454톤으로 2.6% 줄어든 가운데 중국 수출은 123톤으로 35.6% 감소한 반면 인디아는 126톤으로 1.7배 증가했고 말레이지아는 100톤으로 변함이 없었다. 2018년 240톤으로 가장 많았던 캐나다 수출은 2019년 중단됐다.

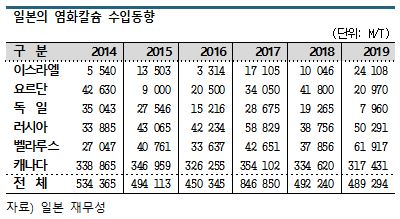

염화칼륨 수입량은 2019년 48만9294톤으로 0.6% 감소했다.

전체의 60% 이상을 차지하는 캐나다산이 31만7431톤으로 5.1% 줄었고 벨라루스산은 6만1917톤으로 63.6%, 러시아산은 5만291톤으로 29.8%, 이스라엘산은 2만4108톤으로 2.4배 증가했으나 요르단산은 2만970톤으로 49.8%, 독일산은 7960톤으로 58.7% 감소했다.

캐나다산 수입단가는 2009년 톤당 7만엔 이상으로 급등했으나 2010년 4만엔대로 급락했고 2019년에는 다시 4만2629엔으로 9.4% 상승했다.