LiB 바인더, 차세대 활물질 대응 … 전고체전지도 소재 제안 활발

화학기업들이 배터리 소재 개발을 가속화하고 있다.

LiB(리튬이온전지)는 스마트폰부터 전기자동차(EV)까지 광범위한 용도에서 사용되며 다양한 화학소재로 제조되고 있다.

특히, 보통 4대 핵심 소재로 분류되는 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 가운데 양극과 음극으로 구성된 전극을 구성하는 화학소재가 가장 많은 것으로 파악된다.

양극은 니켈, 코발트, 망간 등 황물질을 집전체에 활착시켜 제조하며 접착제 역할을 하는 바인더는 소량만 투입해도 높은 결착성을 발휘할 뿐만 아니라 차세대 활물질에도 잘 맞는 신제품들이 잇달아 개발되고 있다.

일본 오사카소다(Osaka Soda)가 개발한 수계 바인더는 결착성, 이온전도성을 모두 갖추었으며 독자적인 배합기술과 중합기술을 활용해 일산화규소(SiO) 등 차세대 고용량 음극에 적용해도 높은 사이클 특성을 발휘할 수 있는 것으로 확인됐다.

쇼와덴코(Showa Denko)와 구 Hitachi Chemical인 SDM(Showa Denko Materials)은 실리콘(Silicone)계 음극용 바인더를 공급하고 있다.

실리콘은 기존 카본계보다 높은 이론용량을 가지고 있으나 충전 시 체적이 팽창되는 성질이 있어 집전체에서 박리하는 것이 과제로, SDM은 도막 강도가 우수한 PAI(Polyamide-Imide)를 바인더로 채용해 전극 변형을 억제했고 일반적으로 수퍼센트만 사용하는 실리콘계 활물질 비중을 30%로 높여도 변형 억제 뿐만 아니라 배터리 용량 유지까지 가능한 것으로 알려졌다.

다이킨(Daikin)은 불소수지 바인더 공급을 적극화하고 있다.

PVDF(Polyvinylidene Fluoride)를 사용한 양극용 바인더는 슬러리 안정화와 전극 고밀도화를 실현했고 하이니켈계 활물질을 사용했을 때에도 슬러리 변동성 저하를 억제할 뿐만 아니라 크랙성 개선에 기여 가능한 것으로 알려졌다.

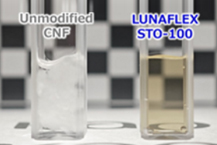

앞으로 단층 CNT(Carbon Nano Tube)를 함유한 바인더와 양극 드라이 프로세스를 가능케 하는 바인더 소재 상업화를 진행할 예정이며 LiB 시장 트렌드에 맞추어 최적화된 솔루션 개발에 주력한다.

우베(UBE)는 2차전지 바인더용 Upia-LB 마케팅을 적극화하고 있다.

Upia-LB는 LiB 바인더 용도에 최적화된 바니시로 구리, 알루미늄 등에 대해 높은 활착성을 보유한 것이 특징으로 집전체와의 밀착성 향상에 기여하며 전해액에 대한 내성이 강해 전해액 침전 중에도 파단내성, 밀착강도 등의 성능을 유지할 수 있다.

화학기업들은 차세대 배터리 소재 개발에도 관심을 나타내고 있다.

차세대 배터리로는 LiB를 능가하는 성능을 갖추었을 뿐만 아니라 안전성까지 확보할 수 있는 전고체전지와 리튬황전지, 공기전지 등이 주목받고 있다.

닛폰케미칼(Nippon Chemical)은 전고체전지 소재로 기능성 인산염을 개발했다.

LiB용 양극활물질 사업에서 축적한 무기합성 기술과 결정성‧구조제어기술을 융합시킴으로써 인산염 활물질과 고체 전해질 개발에 성공한 것으로 미립자 분말로 공급하고 있다.

사카이케미칼(Sakai Chemical)은 황화물계 전고체전지 소재로 투입이 기대되는 무기소재를 개발하고 있다.

아연 함유 하이드로탈사이트(Hydrotalcite)를 연성화시켜 일반적인 하이드로탈사이트 기능에 흡습성을 부여한 것으로 파악된다. 저습도가 요구되는 전고체전지 제조공정이나 배터리 소재 분야에서 황화수소 흡착 소재로 효과를 발휘할 것으로 기대하고 있다.

세키스이플래스틱(Sekisui Kasei)은 폴리머 미립자 테크폴리머 공세를 강화하고 있다.

열분해하는 테크폴리머는 세라믹이나 금속 분체와 혼합 소성할 때 입자가 튀어오르며 진주상 구멍을 만들기 때문에 전고체전지나 연료전지 구성 부품으로 사용이 가능할 것으로 기대하고 있다.

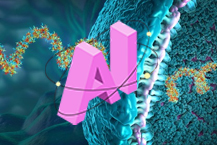

미쓰이금속(Mitsui Mining & Smelting)은 고체 전해질로 MOF(금속유기구조체)/PCP(가동성배립고분자) 응용을 본격화하고 있다.

MOF/PCP는 금속 이온과 유기배립자로 구성된 다공성 소재로 고이온 전도성이 특징이며 배터리 내부에서 리튬 이온이나 나트륨 이온 등을 이동시킬 수 있다. 앞으로는 전기전도성과 캐리어 이온 탈삽입 특성을 모두 갖출 수 있는 소재를 개발해 양극‧음극 활물질로 사용하는 방안을 검토하고 있다.

나가오(Nagao)는 전고체나트륨이온전지용 고체 전해질 원료로 황화소다(무수물)를 공급할 계획이다.

황화소다는 다양한 연구기관에서 나트륨이온전지용 고체 전해질 원료로 사용되고 있으며, 오사카(Osaka) 공립대학 연구에서는 황화소다를 사용한 고체 전해질로 배터리를 제조했을 때 도전률이 향상된 것을 확인했다.

전고체전지 외의 차세대 배터리로 리튬황전지와 공기전지가 부상하고 있는 가운데 제온(Zeon)은 다황화리튬을 담지한 CNT를 리튬황전지 양극용으로 제안하는 등 새로운 배터리 개발을 위해 각종 소재 개발을 가속화하고 있다.

다황화리튬을 양극에 적용한 리튬황전지는 LiB를 능가하는 에너지밀도를 확보 가능한 것으로 알려졌고, 단층 CNT인 ZEONANO SG101은 리튬공기전지의 공기극 소재로 실용화가 가능할 것으로 기대하고 있다. (강윤화 책임기자)