일본은 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증)로 침체된 무기약품 수요가 회복되고 있다.

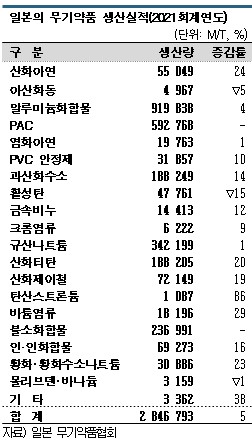

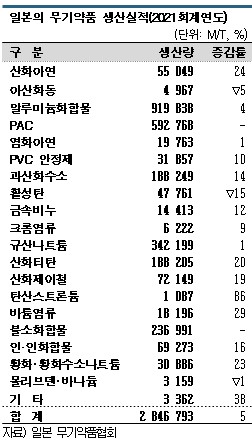

일본 무기약품공업협회에 따르면, 2021회계연도(2021년 4월-2022년 3월) 무기약품 생산량은 284만6793톤으로 전년대비 4.9%, 출하량은 285만2281톤으로 4.1% 증가해 회복세를 나타냈다.

무기약품 출하량은 2021년 4-6월 전년동기대비 8.2%, 7-9월 7.3%, 10-12월 2.3% 증가했으나 2022년 1-3월에는 0.9% 감소했다.

17개 품목의 출하량이 증가했으며 산화아연(Zinc Oxide), 산화제이철, 탄산스트론튬(Strontium Carbonate), 바륨(Barium)염류, 인(Phosphorus) 및 인화합물, 황화나트륨(Sodium Sulfide)은 10%대 늘었다.

반면, 아산화동(Cuprous Oxide), PAC(Polyaluminium Chloride), 활성탄, 불소(Fluoride) 화합물은 감소했다.

2021회계연도에는 수출량도 24만2066톤으로 16.6%, 수출액 역시 912억4100만엔으로 27.8% 급증했다.

산화아연, 과산화수소(Hydrogen Peroxide), 이산화티타늄(TiO2: Titanium Dioxide), 철산화물 및 수산화물 등이 증가한 반면 구리산화물, 수산화물, 나트륨황화물 등은 감소했다.

수출 대상국은 중국, 한국, 미국 순으로 3국이 수출량의 60% 이상을 차지했으며 타이완, 인도네시아, 타이, 인디아, 영국, 말레이지아, 싱가폴이 뒤를 따랐다.

무기약품 수입량은 46만1533톤으로 11.4% 증가했고 수입액은 1098억400만엔으로 47.0% 급증했다.

중국산이 약 절반을 차지했고 뒤이어 베트남, 미국, 타이완, 독일, 필리핀, 한국, 말레이지아, 오스트레일리아, 이태리 순으로 10개 국가가 전체 수입액의 약 90%를 차지했다.

PVC안정제, 수출량 3만톤대로 회복

PVC(Polyvinyl Chloride) 안정제는 PVC에 내열성이나 자외선 열화방지 기능을 부여하나 일본의 PVC 생산 축소에 따라 수요가 감소하고 있다.

주로 전선·케이블에 사용되는 납계, 투명성이 필요한 필름·시트 등에 사용되는 바륨아연계, 가전제품의 전선피복 등에 사용되는 칼슘아연계, 경질 PVC용 주석계, 그리고 안정제의 기능을 강화하는 순유기안정화조제가 투입되고 있다.

2021회계연도 생산량은 3만1857톤으로 10.3% 증가했고 출하량은 3만1730톤으로 9.0% 증가해 3만톤대를 회복했다.

코로나19 확산으로 주택설비 관련 소비심리가 위축됐으며 비중이 큰 경질 PVC 수요가 부진하면서 PVC 안정제 수요가 크게 감소했으나 2021년 말부터 점차 회복되고 있다.

PVC 안정제 수요와 직결되는 PVC 출하량은 2021년 156만6344톤으로 2.7% 감소했고, 2022년 1-9월에도 110만303톤으로 4.0% 줄었다.

일본 내수용 출하량이 69만7735톤으로 5.1%, 수출량도 40만2568톤으로 1.9% 감소했다.

PVC 파이프·조인트협회에 따르면, 2021회계연도 PVC 파이프 출하는 25만3054톤으로 1.5%, PVC 조인트는 2만4886톤으로 3.3% 증가했다.

황산알루미늄‧PAC, 상수 처리용 수요 안정화

황산알루미늄(Aluminum Sulfate)이나 PAC 등 알루미늄계 수처리약품은 무기약품 중 출하량이 큰 편이고 수요도 안정되고 있다.

황산알루미늄은 종이 제조공정의 용수나 공장 배수처리, 하수처리, 상수 정화 등에 응집제로 사용되며 공업 프로세스 처리용 비율이 높아 일본의 종이 생산 감소와 함께 수요가 줄어들고 있다.

종이 공장이 악취 방지를 위해 황산알루미늄을 사용하지 않는 과정을 도입한 것도 수요 감소 원인으로 작용하고 있다.

상수 처리용 수요는 최근 큰 변동 없이 안정화되고 있다.

일본은 10년간 장기 흐름으로 볼 때 2016회계연도까지는 100만톤을 유지했으나 이후 점차 감소하고 있다.

2020회계연도에는 코로나19 확산으로 종이용 수요가 크게 줄어 5분기 연속 감소해 90만톤선이 무너졌으나 2021회계연도에는 91만8039톤으로 3.7% 증가했다.

PAC 출하량은 최근 60만톤 수준을 유지하고 있으며 2021회계연도 출하량은 59만2128톤으로 0.3% 감소에 그쳤다.

PAC는 상수 처리용을 중심으로 하는 공공 수요와 공장 배수 처리용 등 민간 수요가 50%씩 차지하고 있으며, 상수 처리용은 태풍, 호우 등으로 원수의 탁도가 악화되면 수요가 늘어나는 특징이 있다.

또 소량의 강수에 따른 수질 악화 시에는 악취를 흡착하는 활성탄 사용이 늘어 활성탄 제거용 PAC 수요가 증가한다.

활성탄, 중국산 중심 수입 대폭 증가

활성탄은 야자껍질이나 석탄을 원료로 사용하는 입상활성탄과 목질을 원료로 투입하는 분말활성탄이 주류를 이루고 있다.

입상활성탄은 상수 처리용이나 공장 등의 가스 흡착용으로 많이 사용하고, 분말활성탄은 주로 수처리에 투입하고 있다. 입상활성탄은 고도 정수처리 시스템 등 프로세스에 편입시켜 사용하고 시설 정비기간에 따라 수요 변동이 큰 편이다.

일본 경제산업성 통계에 따르면, 입상활성탄은 2021년 생산량이 2만6640톤으로 1.9% 증가했고 분말활성탄은 9691톤으로 3.2% 감소했다. 원료가격이나 수송비 급등으로 판매액은 입상활성탄이 4.1%, 분말활성탄이 1.2% 증가했다.

2022년 상반기 생산량은 입상활성탄이 1만2494톤으로 8.0%, 분말활성탄이 4669톤으로 4.1% 감소했다.

2021년 활성탄 수입량은 8만3331톤으로 8.1%, 중국산은 4만8082톤으로 7.1% 증가했으나 2022년 상반기 수입량은 3만6819톤으로 8.6% 감소했다.

2021년 일본 내수는 10만8525톤으로 5.5%, 수출은 1만1137톤으로 8.1% 증가했다. 수출은 단가가 높은 기능제품이 주류를 이루고 있으며 최근 몇 년간은 1만톤 수준을 유지하고 있다.

과산화수소, 반도체 제조공정용 수요 증가

2021회계연도 과산화수소 생산량은 18만8249톤으로 13.6% 증가했으며 출하량은 18만9790톤으로 8.4% 늘어 3년만에 18만톤대를 회복했다.

코로나19 확산으로 침체된 종이·펄프용과 반도체 제조공정에 사용되는 고순도제품 원료용 수요가 증가했기 때문이다.

2021년 수입량은 2만1133톤으로 3.2% 증가했으며 수입량의 90% 이상을 차지하는 한국산은 2017년 이후 2만톤 수준을 유지하고 있다. 그러나 2022년 상반기 수입량은 9917톤으로 6.0% 감소했다.

수출량은 반도체 세정용을 중심으로 크게 늘어 2021년 4만2208톤으로 21.6% 증가했으며 5년간 2배를 넘어섰다. 2021년에는 가장 큰 비중을 차지하는 타이완이 1만8997톤으로 20.7%, 중국은 1만2930톤으로 23.9%, 싱가폴은 7754톤으로 14.3% 증가해 주요 수출국 모두 크게 늘었다.

2022년 상반기 수출은 2만417톤으로 2.1% 증가했다.

2021년 일본 내수는 2020년 크게 침체된 영향을 받아 15만7773톤으로 4.9% 늘어났고, 2022년에는 30% 이상을 차지하는 종이·펄프용이 줄어들고 섬유산업의 해외이전 등으로 감소 추세를 나타내고 있다.

규산소다, 무수규산용 13.8% 증가

규산소다는 일본 수요가 증가하고 있다.

코로나19로 침체된 수요가 회복되면서 2021회계연도 출하량은 34만2655톤으로 1.4% 증가했으며 4년만에 회복세를 나타냈다.

토목‧건축용이나 펄프용은 감소했으나 타이어 충전제 등에 사용되는 무수규산용이 자동차 생산 회복에 따라 크게 늘어 전체 출하량이 증가했다.

규산소다는 대표적으로 지반강화제나 지수제 등의 토목‧건축, 펄프, 무수규산에 사용된다.

2021회계연도 토목‧건축용 출하량은 10만8609톤으로 3% 감소했으며 도쿄(Tokyo) 외곽순환도로 터널공사 지연 등으로 초기 예상을 밑돌았다. 반면, 2022회계연도에는 지연된 공사용과 발전 인프라와 관련해 소폭 증가한 것으로 추정된다.

2021회계연도 종이·펄프용 출하량은 3만656톤으로 10.9% 감소했다.

종이 생산기업이 원료 코스트 조정을 위해 규산소다 비율을 변경함에 따라 종이·펄프용 출하량은 2018회계연도 40.8% 급감, 2019회계연도 15.7% 증가, 2020회계연도 15.8% 감소로 변동이 심한 편이다.

규산소다 실수요는 종이 생산량에 비례해 감소하는 추세이다.

무수규산용은 2021회계연도 출하량이 10만9537톤으로 13.8% 증가했다. 2020회계연도에 코로나19로 자동차 생산이 일시 중단되고 타이어 수요가 줄어듦에 따라 출하량이 10% 감소한 반동으로 풀이된다.

타이어용 충전제를 비롯해 실리카겔, 농약 분산제, 합성수지 개질제, 무광 잉크·페인트용 전반이 증가하고 있다. (이지원 기자)