|

축전지는 전력 수급의 안정화 및 분산전원을 위한 핵심 장치로 전력용, 자동차용, 산업·주택용을 중심으로 활용이 확대돼 2020년 세계 시장규모가 200조원을 넘을 것으로 예상되고 있다.

일본은 세계시장 점유율 50% 달성을 목표로 하고 있으며 자동차용 40%, 전력계통용 35%, 정치용 25%를 상정하고 있다.

국제에너지기구(IEA)가 2012년 9월부터 작성하고 있는 ESS(Energy Storage System) 기술로드맵에 플라이휠(Flywheel), 양수발전, 축열기술과 함께 축전지를 포함시키는 등 세계적으로도 관심이 높아지고 있다.

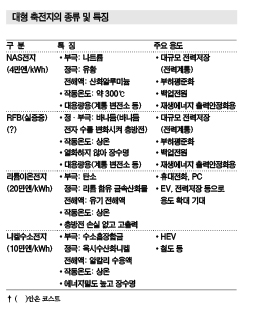

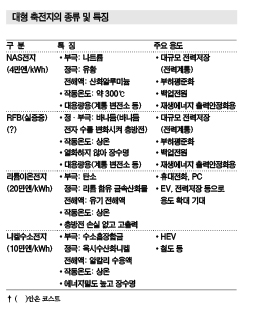

축전지는 리튬이온전지, 니켈수소전지, 납축전지, NAS (Sodium-Sulfur) 전지, RFB(Redox Flow Battery) 등 다양한 종류가 있으며 신규 개발도 잇따르고 있다. 종류에 따라 적합 분야가 상이해 다양한 용도로 활용될 것으로 기대되고 있기 때문이다.

지금까지는 PC, 휴대전화, 태블릿PC 등 소형 리튬이온전지, 무정전 전원 공급장치(UPS)용 납축전지가 주류를 이루고 있으나 앞으로는 주택·산업용, 자동차용, 전력계통용 대형 축전지 활용이 확대될 것으로 예상되고 있다.

고부가·장수명화 포함 경쟁력 강화 필수적

축전지는 정극재, 부극재, 분리막(Separator), 전해액 등 소재를 화학기업이 공급하고 있으며 전력, 주택, 자동차 등 광범위한 산업과 관련돼 성장 가능성이 높게 평가되고 있다.

일본은 정부가 Sunshine, Moonlight 프로젝트 등을 통해 축전지 연구개발 및 실증시험을 실시해 1980년대 이후 실용화 기술을 개발했으며, 특히 대형 축전지는 세계적으로 높은 평가를 받고 있다.

그러나 최근에는 한국 및 중국산 소형 리튬이온전지가 대두되고 있어 대형 축전지 시장도 위협받을 가능성이 제기되고 있다.

세계 축전지 시장은 연구개발 시대에서 코스트다운, 장수명화, 안전성 향상, 고부가가치화 등 경쟁력 강화 시대로 진화하고 있다.

전력계통용, 높은 설치비용이 장벽

태양광발전, 풍력발전 등 재생에너지는 출력 변동 및 과잉전력 문제를 해결하기 위해 양수발전, 송전망을 포함한 네트워크를 백업전원으로 사용하고 있다.

일본은 뛰어난 대형 축전지 기술을 바탕으로 태양광발전, 풍력발전의 출력 변동을 흡수하고 과잉전력을 저장할 수 있는 기술을 보유하고 있다.

양수발전, 송전망은 설치기간이 수년에서 수십년에 달하는 반면 축전지는 약 1년에 불과한 장점이 있으나, 높은 설치코스트가 보급에 장벽으로 자리 잡고 있다.

백업전원용 양수발전 설치비용은 kWh당 2만3000엔에 불과한 반면, 대형 축전지는 4만-30만엔에 달하는 것으로 알려져 있다.

따라서 대형 축전지는 코스트 문제를 해결하기 전까지는 보급이 확대되기 어렵다는 의견이 주류를 이루고 있어 일본 정부는 변전소에 대형 축전지를 설치해 실증시험을 실시하고 있으며 2020년까지 코스트를 2만3000엔까지 줄이고 장수명화, 안전성 향상 등을 통해 경쟁력을 강화할 방침이다.

차세대 자동차용이 시장 성장 견인

축전지 시장은 EV(Electric Vehicle), PHV(Plug-in Hybrid Vehicle) 등 차세대 자동차용이 성장을 견인하고 있는 가운데 항속거리 향상, 코스트다운이 주요 과제로 부상하고 있다.

EV의 항속거리는 현재 120-200km에 불과하나 2020년까지 2배로 향상시킬 계획이며, 코스트다운을 위해 기술개발, 도입지원에 따른 양산효과 창출, 전국에 충전기 약 10만기를 설치하는 등 인프라 정비를 추진하고 있다.

주요 과제를 해결하기 위해서는 축전지의 성능을 이론상 한계까지 향상시킴과 동시에 차세대제품 개발에도 힘을 기울여야 할 것으로 지적되고 있다.

축전지를 탑재한 차세대 자동차는 정치용과 마찬가지로 재해 때 비상용 전원, 부하평준화용으로도 활용할 수 있는 <달리는 전지>로 기대되고 있으며, 중장기적으로 재활용 등에 대한 문제도 피할 수 없을 것으로 예상되고 있다.

절전용 수요 확대 기대

주택용, 산업용 축전지는 기술개발이 거의 완료돼 양산효과를 포함한 코스트다운이 선결과제로 부상되고 있다.

이에 따라 주택기업이 스마트하우스라는 개념으로 신축주택에서 축전지를 태양광발전 등과 세트로 판매하거나 기존주택에 임대하는 등 신규 비즈니스가 창출되고 있다.

일본은 2013년 5월 에너지절약법을 개정하고 피크컷(Peak Cut)에 대해 인센티브를 부여하는 제도를 도입해 에너지 소비 효율화 및 절전효과가 있는 산업용 피크컷, 피크시프트(Peak Shift)용 수요 증가가 기대되고 있다.

아울러 신규시장 창출 뿐만 아니라 안전성 규격(JIS)에 따른 국제표준을 획득함으로써 글로벌 시장 공략을 강화할 방침이다.

일본, 정부·기업 협력해 연구개발 적극화

축전지는 한국 및 중국제품이 대두됨에 따라 개발경쟁이 치열해지자 일본은 정부와 관련기업들이 제휴해 연구개발을 적극화하고 있다.

특히, 코스트다운에 주력하고 있으며 다양한 축전지의 원리를 분석해 근본적인 성능 향상에도 힘을 기울이고 있다.

전력계통용은 재생에너지의 대규모 도입에 따른 문제를 해결하기 위해 코스트다운, 장수명화를 통한 안전성 향상을 추진하고 있다.

재생에너지 발전소에 축전지를 설치해 수년 동안 실시해온 실증연구 대신 앞으로는 계통을 운용하는 전력계통 측과 실증시험을 실시해 2020년까지 대형 축전지 시스템 기술을 확립할 방침이다.

자동차용은 EV의 동력원인 리튬이온전지 성능 향상, 제조 프로세스 개발 뿐만 아니라 자동차 이외에도 적용할 수 있는 방안을 연구개발하고 있다.

다만, 기존제품의 개량만으로는 대폭적인 성능 향상에 한계가 있는 것으로 나타나고 있다.

이에 따라 축전지의 반응 메커니즘까지 거슬러 올라간 기초연구, 기존제품의 성능을 상회하는 금속공기전지 등 차세대 축전지를 개발하고 2020-2030년을 목표로 고성능 축전지를 실용화할 방침이다.

축전지는 10kW 미만의 가정용 소형부터 수만kW에 달하는 대형까지 크기 및 종류가 다양하기 때문에 관련기업들이 목표로 하는 대상이 달라 일반 제조업과 차이점으로 자리 잡고 있다.

숙련 분야에만 주력하는 곳이 있는 한편, 용도를 확대해 부분적으로 공통화함으로써 축전지의 전체 코스트를 감축하는 곳도 있는 것으로 나타나고 있다.

따라서 용도, 종류를 한정하지 않고 적합한 축전지를 활용함으로써 최종적으로 사회 전반에 최적인 운용체제를 구축하는 작업이 요구되고 있다.

표, 그래프: <대형 축전지의 종류 및 특징>

<화학저널 2014년 5월 19일>

|