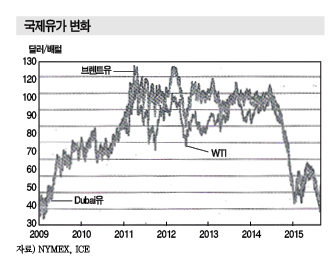

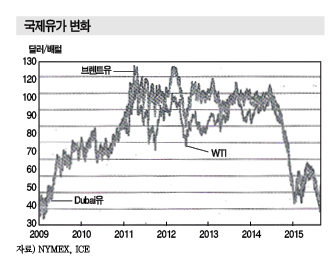

국제유가가 배럴당 30-40달러 사이에서 등락을 반복하고 있다.

NYMEX(뉴욕상업거래소)의 WTI(서부텍사스 경질유) 선물유가는 한때 배럴당 32달러대까지 급락해 9년만에 최저치를 갱신했으며 2016년 들어 30달러대에 머물고 있다.

중국의 위안화 평가절하를 계기로 세계경제 전망에 대한 불안감이 증폭되면서 국제유가에 결정적인 영향을 미치고 있기 때문이다.

일부에서 제기하는 국제유가 하락 지속 시나리오를 부정할 수 없는 상황이며, 산유국과 셰일가스(Shale Gas) 개발동향을 주시하는 동시에 중장기적인 관점에서 미래 에너지원을 확보할 필요성이 제기되고 있다.

국제유가 급락 원인은 “공급증가”

WTI는 리먼 브라더스 사태 이후 처음으로 40달러선이 무너졌다.

2015년 8월21일 배럴당 39.86달러, 24일에는 37달러까지 추락해 2014년 초반 100달러를 넘어선 이후 절반 이하로 떨어졌다.

가격급락 원인 가운데 하나는 공급과잉으로 판단된다.

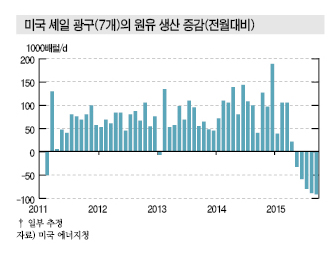

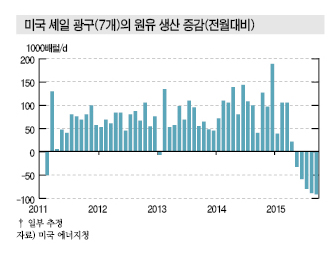

2014년 이후 미국 셰일오일(Shale Oil) 생산량은 하루 420만배럴로 2013년에 비해 100만배럴 이상 늘어난 반면 세계 석유 수요 증가는 70만배럴에 그쳤기 때문이다.

종전에는 OPEC(석유수출국기구)이 감산을 통해 수급을 조절함으로써 가격하락을 방지했으나 최근에는 셰일오일에 대항하기 위해 2014년 11월 총회에서도 감산을 보류하고 하루 생산량 3000만배럴을 유지하기로 결정했다.

중국의 제조업 관련지표가 악화돼 경기회복세 둔화가 현실화하고 있는 가운데 원유 수요가 급감한 것도 위기감을 증폭시키고 있다.

원유 수요 증가를 견인해온 동남아시아 등 신흥국 경제도 침체에 접어들었을 뿐만 아니라 미국이 금리인상에 들어감에 따라 달러화 강세에 대한 기대감이 높아져 투자자들이 원유시장에서 자본을 회수하고 달러화로 복귀한 것도 국제유가 하락에 일조한 것으로 판단된다.

그동안 국제유가 상승요인으로 작용했던 지정학적 리스크도 약화되고 있다.

이란은 유럽·미국 등과의 핵협상에 포괄적으로 합의하면서 경제제제 해제에 따른 이란산 원유 공급 확대가 예상되고 있다.

2014년 상반기 이후 우크라이나 문제를 둘러싼 러시아와 미국·유럽 사이의 대립과 수니파 무장단체 IS(이슬람국가) 문제로 러시아, 이라크로부터 원유 공급이 중단될 것이라는 우려도 해소되고 있다.

리비아는 석유터미널 경비대의 임금 지불 문제로 항의시위가 빈발해 2012년 하루 생산량 150만배럴이 40만배럴로 축소돼 문제시됐으나 거꾸로 보면 추가감산 여력이 40만배럴밖에 없는 것으로 풀이되고 있다.

다만, 최근 들어 IS의 러시아 비행기 격추사고, 프랑스에서의 대대적 테러 자행 등 IS를 둘러싼 지정학적 리스크는 상당수준 높아지고 있다.

특히, 사우디가 시아파 지도자를 처형하면서 사우디와 이란이 국교를 단절하는 등 수니파와 시아파의 전면 대립이 우려되고 있다.

일본은 세계 3위의 원유 소비국이자 세계 최대의 LNG(액화천연가스) 수입국으로 국제유가 하락이 무역수지 개선에 기여하는 측면도 있으며 가솔린 가격과 전기요금 하락이 가계경제에 도움을 주고 있다. 한국을 비롯해 동북아시아 국가들도 비슷한 영향이 미치고 있다.

그러나 국제유가 급락은 산유국 경제에 타격을 입히기 때문에 금융시장을 혼란에 빠뜨릴 가능성이 높아지고 있다.

일부에서는 원유시장 침체가 장기화될 것이라는 견해를 제기하고 있다.

국제유가 하락이 장기간 지속되면 투자가 줄어들어 석유 개발이 정체되고 5-10년 후 수급타이트가 발생해 국제유가가 다시 급등할 가능성이 있다고 우려하고 있다.

비수기 30달러 바닥치고 반등 기대

2015년 국제유가 하락은 계절적 요인과 선물거래 시장의 자본유출이 원인으로 꼽히고 있다.

매년 8월은 국제유가가 떨어지기 쉬운 시기로 미국은 8월 말 여름철 가솔린 성수기가 끝나 정유기업들은 비수요기인 가을을 맞아 정기보수를 위해 원유정제 처리량, 구입량을 줄이기 시작함으로써 수급이 완화되는 분위기를 주도하고 있다.

또 원유 선물거래 시장에는 그동안 자본이 유입돼 시세를 끌어올린 측면이 적지 않았으나 미국의 금리인상을 의식하는 경향이 확대되면서 자금조달 코스트가 높을 것을 예상해 리스크가 높은 원유보다 안전한 미국 달러화에 투자하는 추세가 강해지고 있다.

국제유가가 30달러대 초반으로 떨어짐으로써 셰일오일 개발·생산코스트를 보전할 수 없을 것이라는 관측도 제기되고 있다.

캐나다 오일샌드(Oil Sand) 역시 생산코스트가 30-40달러로 추정돼 국제유가가 30달러를 방어하지 못하면 적자가 누적돼 단기적 관점에서 생산지속이 어려울 것으로 예상된다.

그러나 국제유가는 30달러대에서 바닥을 친 뒤 겨울철 난방용 성수기를 맞아 다시 상승할 것으로 예상됐으나 2016년 들어서는 30달러대 초반을 벗어나지 못하고 있다.

셰일오일 코스트 감축이 국제유가 상승 억제

WTI 선물유가는 2015년 초반 이후 최고가격인 배럴당 62달러를 회복하기는 어려울 것으로 예측된다.

2014년 셰일오일 생산은 국제유가가 80달러 이하일 때도 채산성이 있는 것으로 판단됐으나 이후 코스트 감축을 실시해 성과가 나타나기 시작했기 때문이다.

수평시추(Horizontal Drilling) 코스트는 2013년에 비해 약 20%, 수압파쇄(Hydraulic Fracking) 코스트는 약 30% 감축해 전체적으로는 25% 가량 절감에 성공한 것으로 추정되고 있다.

과거 국제유가가 80달러일 때 수익성이 있는 것으로 평가되던 곳은 약 60달러로, 60달러였던 곳은 45달러 정도로 채산 라인이 낮아져 국제유가가 낮아지더라도 셰일오일 개발 및 생산이 줄어들지 않고 있다.

중국경제 성장세 둔화와 석유 수요 감소 우려도 상대적으로 높아지고 있어 국제유가 상승을 억제하는 요인으로 작용하고 있다.

따라서 국제유가가 60달러 선까지 상승하려면 또 다른 요인이 필요하다는 점을 감안할 때 겨울철 성수기에도 최고 40달러대에 그칠 것으로 예상된다.

OPEC, 당분간 하루 3000만배럴 상한 유지

OPEC은 셰일오일을 의식해 감산보류 방침을 고수할 것으로 예상된다.

2015년 12월 개최된 OPEC 총회에서는 명목상 현행 하루 3000만배럴 생산량 상한 유지를 발표했으나 실질적으로는 감산을 보류하는 의미로 해석된다.

OPEC이 감산을 실행한다면 대부분 사우디의 생산량 감축이기 때문에 실질적으로는 사우디의 영향력이 큰 편이다. 그러나 사우디는 셰일오일 개발에 타격을 주기 위해 감산을 실시하지 않을 것으로 보는 견해가 대부분이다.

설령 사우디가 감산을 실시한다면 국제유가가 바닥을 쳤다는 관측이 시장에 확대돼 셰일오일이 증산에 들어감으로써 국제유가가 오히려 더 떨어진다는 시나리오도 제기되고 있으나 사우디 입장에서는 가격 뿐만 아니라 양도 확보하지 못할 공산이 크기 때문이다.

사우디는 이미 1980년대에 비슷한 경험을 했기 때문에 같은 전철을 밟지 않기 위해 신중한 태도를 고수하고 있다.

미국, 셰일오일 경쟁력 하락 영향 한정적

미국은 국제유가가 하락해 셰일오일 개발의 경쟁력이 떨어지더라도 흔들림이 없을 것으로 예상된다.

국제유가 하락으로 미국의 천연가스 베이스 화학제품이 경쟁력을 상실할 가능성은 있으나 영향이 있더라도 비교적 한정적인 범위에 그칠 것으로 판단되고 있다.

천연가스가 석유와 같이 세계적으로 보급돼 글로벌 단일시장이 형성되려면 아직 많은 시간이 필요할 것으로 예측되기 때문이다.

적어도 당분간 LNG 가격체계는 국제유가와 연동되는 시장과 천연가스 자체 수급에 따라 가격이 결정되는 시장으로 양분될 것으로 판단된다.

미국의 천연가스 수출금지가 해제돼도 액화비용과 탱커운임 등을 고려하면 미국 가격과 국제유가 연동 LNG 가격 가운데 미국가격이 계속 저렴한 수준으로 공급될 것이 확실시되고 있다.

따라서 미국 천연가스 베이스 에틸렌(Ethylene)은 다소 경쟁력이 떨어지더라도 경쟁우위를 유지할 것으로 보는 견해가 지배적이다.

OPEC 불협화음에 이란 공세로 20달러 “가능”

국제유가는 2년 연속 폭락함으로써 14년만에 최저치인 배럴당 30달러대에 진입했다.

OPEC은 2015년 12월4일 오스트리아 빈에서 열린 총회에서 6시간 넘게 감산을 논의했으나 이란의 반대로 합의에 이르지 못하는 등 총회 직후 발표에서도 구체적인 목표치를 제시하지 못하고 현재 수준인 하루 3000만배럴 생산을 계속하겠다고 발표했다.

세계 에너지 전문가들은 국제유가가 20달러대까지 추락할 가능성이 높은 것으로 판단하고 있다.

2014년 11월28일 OPEC 총회에서도 회원국들이 감산 합의에 실패했다는 소식이 전해지면서 WTI(서부텍사스 경질유)가 하루만에 배럴당 74.67달러에서 68.38달러로 급락한 바 있다.

시장 관계자는 “2014년을 비추어볼 때 2015년 12월 총회에서 감산 합의에 실패했다는 소식은 국제유가가 40달러대에 이어 20달러대까지 붕괴될 가능성이 높다는 것을 증명해주고 있다”고 주장했다.

미국 백악관 경제고문인 로버트 맥널리 컨설턴트는 “국제적인 석유 공급과잉이 개선될 여지가 없으며 석유 수출을 본격화할 예정인 이란의 등장까지 겹쳐 폭락이 이어질 것”이라고 강조했다.

OPEC은 2016년 6월 다시 총회를 개최해 감산을 논의할 것으로 예상되고 있으나 2016년 상반기에는 국제유가가 최저점을 기록할 가능성이 높게 나타나고 있다.

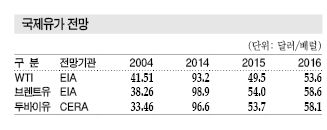

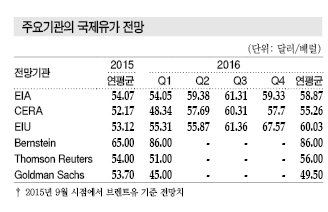

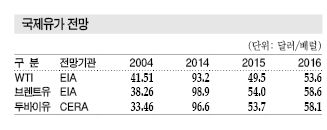

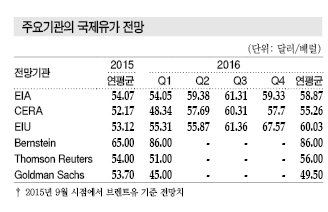

전문가들은 국제유가가 배럴당 30-40달러 수준에 머무른 후 하반기에 50달러를 넘어설 것으로 예상하고 있다.

하지만, 2014년에도 전문가들이 2015년 하반기에 반등할 것으로 예상했으나 폭락세가 계속된 점을 감안하면 반등보다 폭락세 재연에 무게가 실리고 있다.

베네주엘라 석유장관은 “OPEC은 석유 감산을 계획하지 않고 생산량 유지정책을 고수하고 이란이 본격적인 석유 생산 확대에 들어감으로써 공급과잉이 심화돼 20달러대 중반까지 폭락할 수 있다”고 경고했다.

에너지경제연구원 관계자도 “국제유가 2016년 전망치를 평균 53달러로 예상했으나 하향조정이 불가피하며 평균 40달러대에 머물 가능성이 있다”고 밝혔다.

반면, 미국 에너지정보청(EIA)는 2016년 평균 국제유가를 배럴당 51달러로 전망했다.

미국의 새로운 시추공 개발이 감소하고 OPEC이 2016년 6월 총회에서 감산에 합의할 가능성이 커 WTI는 평균 51달러, 브렌트유(Brent)는 56달러를 형성할 것으로 예상했다.

산유국들의 재정난이 심화되고 있어 추락하면 3년 이내에 재정이 고갈될 것으로 우려해 국제유가가 2017-2018년에는 50-60달러까지 회복할 가능성이 높다는 의견도 제기되고 있다.

석유화학, 코스트 경쟁력 회복 기대

국제유가는 2016년 배럴당 20달러대까지 폭락할 것으로 예상돼 석유화학기업들의 경영전략이 주목되고 있다.

석유화학기업들은 국제유가가 2015년 하향안정세를 나타냄에 따라 제조코스트가 떨어져 수익성이 크게 개선된 것으로 나타났다.

정유기업들도 원료가격 하락으로 정제마진이 개선됐고 석유제품 가격하락으로 수요까지 급증해 흑자전환에 이어 높은 영업이익을 올린 것으로 집계되고 있다.

석유화학기업들은 국제유가가 20달러대까지 하락하면 나프타(Naphtha) 베이스를 중심으로 에탄(Ethane) 및 석탄화학 베이스와의 경쟁에서 우위를 나타내 경쟁력이 회복될 것으로 기대하고 있다.

매출이 감소해 재무구조가 불안정할 수 있으나 영업이익이 증가세를 계속하고 있어 높은 수익성을 기반으로 성장을 계속할 수 있을지 주목되고 있다.

국제유가는 OPEC이 감산에 합의하지 못하고 이란이 2016년부터 석유 수출을 본격 확대할 것으로 예상됨에 따라 2015년의 반토막 수준인 배럴당 20-30달러를 형성할 것이 확실시되고 있다.

롯데케미칼·여천NCC, 영업이익 사상 최대 “방긋”

국내 석유화학기업들은 2015년 국제유가 폭락으로 영업이익이 급증해 쾌재를 불렀다.

매출은 감소했으나 원료와의 스프레드 개선으로 최대 영업이익을 기록할 수 있었기 때문이다.

특히, 에틸렌(Ethylene) 강세에 힘입어 NCC(Naphtha Cracking Center)를 가동하고 있는 석유화학기업들이 높은 수익성을 달성했다.

여천NCC는 매출이 2014년 7조1388억원에서 2015년 4조8000억원으로 33% 줄어들었으나 영업이익은 2014년 1297억원에서 2015년 3700억원으로 3배 이상 급증한 것으로 추정되고 있다.

롯데케미칼도 영업이익이 2015년 1조6000억원에 달해 최대치인 2011년 1조4910억원을 뛰어넘었을 것이 확실시되고 있다.

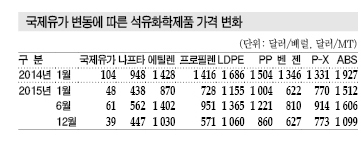

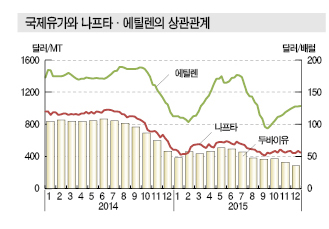

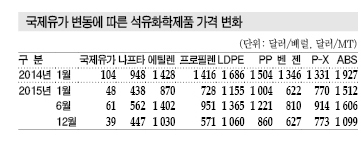

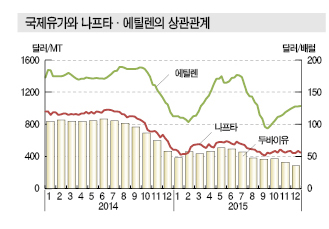

2014년 1월에는 에틸렌이 FOB Korea 톤당 1428달러를 형성했고 국제유가는 두바이유 기준 배럴당 평균 104달러를, 나프타는 CFR Japan 948달러를 형성함으로써 에틸렌과의 스프레드가 480달러에 불과했다.

2015년 1월에도 국제유가가 배럴당 48달러로 폭락함에 따라 나프타도 438달러로 반토막났고 갑작스런 국제유가 폭락으로 에틸렌 가격도 톤당 870달러로 스프레드가 432달러까지 좁혀졌다.

하지만, 에틸렌은 세계적인 수급타이트가 계속됨으로써 2015년 6월 1402달러로 급등했고 국제유가는 배럴당 61달러, 나프타는 562달러를 형성해 스프레드가 840달러 수준으로 크게 벌어졌다.

에틸렌에 이어 기초원료 및 다운스트림도 국제유가 및 나프타 하락률인 40-50%에 비해 20-30% 수준 밖에 떨어지지 않아 전체 스프레드 개선으로 높은 영업이익을 달성할 수 있었다.

2015년 말부터 40달러가 붕괴되면서 PE(Polyethylene), PP(Polypropylene), ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 가격이 크게 하락했으나 국제유가가 하향안정세로 전환되면서 나프타 및 원료가격과의 스프레드가 견고하게 유지돼 2016년에도 석유화학 영업이익이 양호할 것으로 기대되고 있다.

하지만, 국제유가가 20달러대까지 하락하면 2016년 매출이 2011년에 비해 반토막나 수출까지 감소하는 디플레이션 현상이 우려되고 있다.

LG화학은 영업이익이 2014년 1조3108억원에서 2015년 2조원으로 급증했으나 매출액은 2014년 17조804억원에서 2015년 14조원으로 3조원 이상 급감한 것으로 추정되고 있다.

시장 관계자는 “석유화학기업들은 2015년 영업실적이 개선됨으로써 2014년 국제유가 폭락으로 발생한 재고손실 부담을 커버했다”며 “국제유가가 20달러대로 떨어지면 매출액 급감이 우려돼 결국 영업실적에도 악영향을 끼칠 수 있어 50-60달러대 유지를 바라고 있다”고 밝혔다.

LG-롯데, 국제유가 폭락에 경영전략 “상반”

국제유가가 20-30달러대를 유지하면 국내 석유화학기업들은 나프타 베이스를 중심으로 경쟁력 우위를 점할 수 있을 것을 예상하고 있다.

중국 석탄화학은 CTO(Coal to Olefin), MTO(Methanol to Olefin)를 중심으로 성장세를 계속하나 에틸렌 제조코스트가 톤당 600달러 수준으로 상승해 나프타 가격이 600달러 안팎을 형성하면 시장경쟁에서 우위를 점할 것으로 예상되기 때문이다.

2015년에도 국제유가가 하향안정세를 지속함에 따라 석탄 베이스 에틸렌의 제조코스트가 상대적으로 상승해 경쟁력이 뒤처지면서 석탄화학 가동률이 주춤한 것으로 파악되고 있다.

국내 석유화학기업들은 에틸렌, 프로필렌(Propylene) 등 올레핀(Olefin)을 중심으로 수출을 지속했으며 장기간 국제유가가 65달러 이상을 넘어서지 않을 것으로 예상해 중국 석탄화학을 견제하지 않고 있다.

2016년 국제유가 예상치를 60달러 수준으로 예상하고 사업계획서를 작성하면서 에탄 크래커의 움직임과 석유화학제품과 나프타와의 스프레드만 주목하고 있다.

특히, 2015년 11월 이후 국제유가 폭락세가 계속됨에 따라 중동 및 미국에서 생산되는 에탄 베이스와도 충분히 코스트 경쟁이 가능할 것으로 분석하고 셰일가스 및 석탄화학의 위협에 대한 공포심이 사라지고 있다.

이에 따라 정유·석유화학기업들은 대부분 나프타 베이스를 중심으로 석유화학 증설에 집중하고 있다.

S-Oil은 프로필렌 증설을 중심으로 PP(Polypropylene), PO(Propylene Oxide) 플랜트를 건설할 계획이며, 대한유화는 NCC 증설로 에틸렌, 프로필렌 생산을 확대할 계획이다.

하지만, 롯데케미칼은 에탄 크래커를 중심으로 해외투자를 계속하고 있어 에탄 베이스의 경쟁력이 주목되고 있다.

롯데케미칼은 우즈베키스탄 석유공사와 50대50 합작으로 Uz-Kor Gas Chemical LLC를 설립해 에탄 베이스 에틸렌 40만톤 크래커를 비롯해 PE(Polyethylene) 39만톤, PP 8만톤 플랜트를 2016년 1월부터 상업생산에 돌입했다.

반면, LG화학은 카자흐스탄 국영기업 KPI(Kazakhstan Petrochemical)와 합작으로 아티라우(Atyrau)에 에탄 베이스 에틸렌 84만톤를 크래커를 비롯해 PE 80만톤 플랜트를 2016년 가동할 예정이었으나 상업화시기를 2019년으로 연기했다.

시장 관계자들은 “LG화학은 사실상 에탄 크래커의 경쟁력을 확보하기 어렵다고 판단해 포기 수순을 밟고 있는 것이 아니냐”는 분석을 제기하면서 “롯데케미칼과의 경영전략 차이를 주목하고 있다”고 밝혔다.

롯데케미칼 관계자는 “나프타 베이스는 단기적으로 영업이익이 개선됐으나 국제유가 변동성이 커 에탄 크래커에 비해 계속적인 우위를 점하기 어려울 것”이라며 “위기 분산으로 고정적인 영업이익을 얻을 수 있다는 측면에서 에탄 크래커 투자도 필요하다”고 주장했다.

나프타 베이스는 국제유가가 30달러대를 형성하면 코스트경쟁력이 동등한 수준이나 국제유가가 30달러대까지 폭락하면 에탄 크래커와도 충분히 경쟁할 수 있을 것으로 분석되고 있다.

하지만, 산유국들이 20-30달러대를 유지하면 재정난으로 재무구조가 위태로울 것이 확실시됨에 따라 감산정책을 통해 50-60달러대까지 끌어올릴 가능성이 커 LG화학과 롯데케미칼의 상반된 전략 결과가 주목되고 있다.

저유가 지속되면 영업이익 “반토막”

석유화학 및 다운스트림 화학기업들이 모두 국제유가 하락으로 긍정적인 영업이익을 올린 가운데 계속된 국제유가 폭락을 견제 및 주시할 필요성이 제기되고 있다.

NCC를 가동하고 있는 석유화학기업에 이어 다운스트림 대부분도 원료가격 하락에 따른 스프레드 개선으로 영업실적이 회복됐지만, 국제유가가 20달러까지 추락하면 디플레이션 현상이 겹쳐 세계경기 침체가 가속화됨으로써 2015년과 같은 영업이익을 올리기 어려울 것으로 예상되기 때문이다.

국내 화학산업은 수출의존도가 70-80%에 달하고 있어 매출액 기준으로 수출액이 2014년에 비해 20-30% 감소하면 시장 전체가 침체될 것으로 우려되고 있다.

석유화학기업들은 갑작스런 국제유가 폭락으로 원료와의 스프레드가 개선돼 높은 영업이익을 올렸으나 국제유가가 30달러 수준을 유지하면 매출이 40% 수준 급감해 시장규모가 축소될 것으로 우려하고 있다.

여기에 석유화학제품 가격도 저유가와 수요 감소로 하락세를 이어갈 수밖에 없어 영업이익이 2015년에 비해 절반 이상 급감할 가능성이 제기되고 있다.

에틸렌, 프로필렌도 국제유가가 40달러 밑으로 추락하면 급락이 불가피하고 PP, ABS, P-X(Para-xylene) 등이 2014년 초에 비해 절반 이상 폭락해 2016년에는 원료와의 스프레드 개선 효과를 기대하기 어렵다고 판단하고 있다.

차세대 에너지원 개발에는 “적기”

한편, 국제유가 하락으로 가솔린 가격과 전기요금이 내려가는 영향도 있으나 안심하기는 이른 것으로 판단되고 있다.

많은 국가들이 에너지 절약과 신재생에너지 투자를 적극 추진하고 있는 것은 국제유가 하락의 메리트를 누리기에는 보유자원이 한정적이기 때문이다.

국제유가 하락만을 고려해 자원개발에 투자하지 않으면 중장기적으로 당초 예상보다 에너지 공급능력이 부족해 수급타이트가 발생함으로써 국제유가가 다시 상승할 가능성도 제기되고 있다.

석유·천연가스 개발은 종종 의사결정부터 생산개시까지 10년 안팎 혹은 10년 이상의 기간을 요하는 사례가 대부분으로 나타나고 있다.

따라서 국제유가가 하락한 현재와 같은 타이밍이 개발자원을 확보할 수 있는 호기로 작용할 수 있다는 의견도 대두되고 있다.

에너지 확보 측면에서도 중동 일변도 정책보다 미국산 천연가스 등을 포함해 다양화 정책을 추진하는 것이 바람직한 것으로 판단되고 있다.

또 당장 실현하지 못하더라도 장기적인 관점에서 메탄 하이드레이트(Methane Hydrate) 등 차세대 에너지원 개발을 적극 추진할 필요성이 제기되고 있다. <허웅 기자: hw@chemlocus.com>

표, 그래프: <국제유가 변화><OPEC의 원유 생산동향><미국 셰일 광구(7개)의 원유 생산 증감(전월대비)><국제유가 전망><주요기관의 국제유가 전망><국제유가 변동에 따른 석유화학제품 가격 변화><국제유가와 나프타·에틸렌의 상관관계>