조선산업이 침체됨에 따라 선박용 화학제품도 동반 침체가 우려되고 있다.

글로벌 선박 수주가 전체적으로 부진한 가운데 국내 조선산업은 2016년 신규수주가 급감해 구조조정이 시급한 것으로 나타나고 있다.

이에 따라 선박용 도료, 윤활유 및 윤활기유 등 선박관련 화학제품 생산기업들도 수익성이 동반 하락할 것으로 우려되고 있다.

선박용 화학제품 생산기업들은 기존 수주물량에 대한 의존도를 낮추는 한편 수출판로 강화를 통해 내수 악화에 대응해야 할 것으로 판단된다.

조선산업, 2016년 신규수주 “절망”

국내 조선산업은 극심한 침체를 지속하고 있다.

국내 선박 수주량은 2016년 1-3월 17만CGT로 전년동기대비 94.1% 격감했고 수주액도 3억9000만달러로 93.9% 줄었다.

국내 조선산업은 2000년을 기점으로 공급과잉으로 전환된 후 하향세를 나타내고 있으며, 특히 2016년 1월 및 4월에는 신규 수주가 단 1척도 없었던 것으로 파악된다.

5월에도 수주가 4척에 그쳐 누적 수주량이 일본보다도 뒤처진 것으로 나타났다.

2016년 1-5월 동아시아 선박 수주량은 중국이 63척으로 글로벌 1위를 차지한 가운데 일본이 15척으로 5위, 한국은 14척으로 6위에 머물렀다.

현대중공업, 현대삼호중공업, 삼성중공업은 2016년 5월에도 수주실적을 내지 못했으며, 특히 삼성중공업은 2016년 단 한 척도 수주하지 못한 것으로 파악되고 있다. 대우조선해양도 잠수함 창정비를 수주하는데 그쳤다.

조선기업 관계자는 “경기침체로 글로벌 수주가 전체적으로 부진한 가운데 중국과 일본은 자체 발주물량으로 버티고 있으나 한국은 내수에서도 고전을 면치 못하고 있다”고 밝혔다.

KCC·IPK, 선박산업 침체 “직격탄”

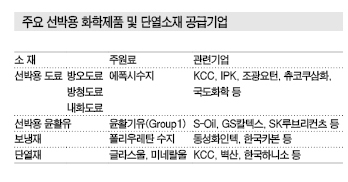

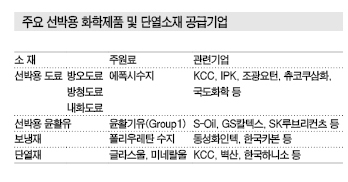

선박용 도료는 선박 수주가 부진함에 따라 침체가 확실시되고 있다.

선박용 도료는 기술집약제품으로 해양환경에서 선체를 보호하는 역할을 담당하고 있으며 도료 사업에서 높은 매출비중을 차지하고 있다.

선박용 도료는 1번 수주에도 대량을 투입하기 때문에 선박 수주량에 따라 수익성이 영향을 받고 있다.

선박용 도료 생산기업들은 글로벌 경기침체로 수주량이 하향세를 나타내고 있는 가운데 국내 조선산업이 극심한 침체를 겪고 있어 수익성 악화를 피하기 어려운 것으로 판단된다.

선박용 도료 시장은 KCC가 주도하고 있는 가운데 IPK, 츄코크삼화, 조광요턴, PPGSC, 헴펠코리아가 공급하고 있다.

시장점유율은 KCC가 25%로 가장 높고 IPK 20%, 조광요턴 20%, PPGSC 14%, 츄코크삼화 11%, 헴펠코리아 9%로 나타나고 있다.

내수가 침체됨에 따라 수출에 집중해야 하나 글로벌 메이저와의 경쟁이 심화될 것으로 예상돼 선박용 도료 생산기업들에게 부담으로 작용하고 있다.

KCC는 2015년 도료 매출액이 1조6006억원으로 전년대비 600억원 감소했으며 IPK는 3541억원으로 500억원 증가했으나 신규수주가 없어 영업실적이 악화될 것으로 예상된다.

선박용 도료는 기존의 수주물량이 남아 있기 때문에 2016년까지 도장작업을 예정대로 진행할 예정이나 이후에는 수주실적 부진에 따른 동반 침체가 불가피해지고 있다.

선박용 도료는 신규 발주가 감소한 가운데 보수용 도장 주기도 길어져 투입물량이 감소하고 있다.

선박 도장의 마모 및 손상에 대한 보수가 기존에는 3-5년 주기로 이루어졌으나 최근에는 별도의 검사 및 승인을 통해 7.5년까지 보수 주기가 늘어난 것으로 파악되고 있다.

시장 관계자는 “글로벌 경기침체로 선박용 도료 영업실적이 하향세를 나타내고 있다”며 “수주 부진에 대응하기 위해 해외영업에 주력해야 할 것”이라고 강조했다.

선박도료, 환경규제 강화로 “이중고”

선박용 도료는 선박산업 침체로 수요가 부진한 가운데 환경 규제가 강화돼 부담이 가중되고 있다.

선박용 도료는 건축용 도료와 달리 인체에 직접적인 영향을 미치지 않는 것으로 인식됨에 따라 친환경화가 더디게 진행되고 있다.

국내 도료 시장은 2015년 1월1일부터 VOCs(휘발성유기화합물) 배출량에 대한 기준이 전체적으로 강화되면서 친환경제품에 대한 요구가 높아지고 있다.

환경부에서 건축용, 자동차용을 중심으로 VOCs 규제를 강화한 가운데 선박용 도료는 처음 적용돼 2015년 이후에는 기준에 부합하는 제품만 생산·공급되고 있다.

선박용 도료는 품목별로 배출 기준이 방오도료가 리터당 500g, 무독성 방오도료는 리터당 450g, 1액형 및 2액형 방청도료는 550g, 1액형 및 2액형 마감도료는 500g, 발라스트(유니버셜 프라이머)는 400g, 메인 프라이머(무기징크프라이머)는 600g 이하로 규제되고 있다.

KCC, 조광요턴 등 국내 선박용 도료 생산기업들은 VOCs 절감에 대한 부담이 높아짐에 따라 수용성 도료를 적용을 시도했으나 유성도료가 우세한 것으로 파악된다.

건축용 도료는 VOCs 배출량에 민감하기 때문에 수성 및 수용성 도료의 전환이 가장 활발히 적용되고 있는 반면 선박용 도료는 수용성으로 전환이 어려운 것으로 판단된다.

수용성 선박용 도료는 하도색상의 은·엄폐력이 약해 도장 횟수가 증가해 작업효율성이 떨어지고 도막이 두꺼워지는 단점이 있기 때문이다.

기존의 유성제품과 비교해 깔끔한 도장이 어려운 것도 채용이 어려운 요인으로 작용하고 있다.

선박용 도료는 적용 부위별로 평균 3-4회의 도장이 요구되나 KCC는 코팅시스템을 간소화함으로써 VOCs 규제 강화에 대처하고 있다.

3회의 코팅을 2회로 감축하면 도료가 적용되는 중량은 감소하나 도장의 편의성이 높아지고 환경규제도 만족할 수 있는 것으로 파악된다.

시장 관계자는 “선박용 도료의 도장 횟수를 줄일 수 있는 신제품 개발에 주력하고 있다”며 “투입 중량이 줄어드는 것은 감수할 수밖에 없다”고 밝혔다.

내화도료, 조선해양 침체로 햇빛 볼까?

선박 및 해양플랜트에 투입되는 내화도료도 수요 창출이 어려워지고 있다.

내화도료는 최근 화재에 대한 인식 및 규제가 강화되면서 주목되고 있으나 선박 및 해양플랜트 수주 악화로 고전이 불가피할 것으로 예상된다.

내화도료는 화재가 발생했을 때 도막이 팽창해 단열층을 형성함으로써 구조물의 지지력을 유지해 붕괴를 방지시키는 역할을 담당하고 있다.

선박·해양플랜트에서 화재가 발생하면 가열속도가 빠르기 때문에 화재 발생 5분만에 900℃ 이상에 도달하는 등 폭발의 위험성이 동반돼 일반 건축용 내화도료보다 더 높은 내화기능이 요구되고 있다.

국내 선박·플랜트용 내화도료는 국산제품이 지속적으로 개발되고 있으나 준비단계에 머무르고 있어 IPK가 독점하고 있다.

KCC는 선박용 내화도료에 UL인증을 진행하는 것으로 알려졌으나 선박기업들이 코스트절감에 집중함에 따라 가격이 비싼 내화도료의 수요 창출이 쉽지 않을 것으로 예상된다.

내화도료는 아크릴 수지(Acryl Resin) 기반의 1종과 2종이 주류를 이루고 있으나 최근에는 에폭시 수지(Epoxy Resin)를 투입해 내화성능을 강화한 3종제품이 개발되고 있다.

3종 내화도료는 일반건축용보다는 화재 위험성이 높은 화학플랜트, 유류선박, 해양플랜트가 주요 수요처로 기대되고 있으나 제조코스트가 높아 국내에서는 채용이 본격화되지 못하고 있다.

에폭시수지, 선박용 도료와 “동반침체”

에폭시수지(Epoxy Resin)는 선박용 도료 및 내화도료와 동반침체가 불가피해지고 있다.

에폭시수지는 국내 조선해양산업이 급격히 성장함에 따라 선박용 도료와 함께 수요가 급증했으나 최근에는 신규 수주 감소로 수요가 하락세로 접어들었다.

국내 에폭시수지 시장은 국도화학이 주도하고 있으나 선박 수주 부진에 따른 수요 둔화로 선박용 도료로의 투입량이 감소하고 있어 대응책 마련이 요구되고 있다.

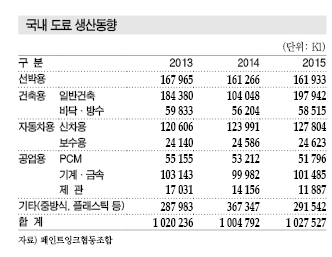

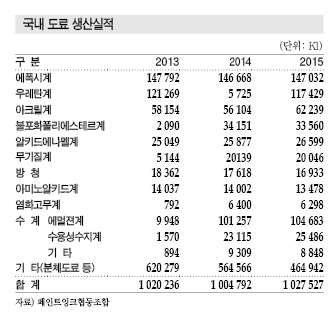

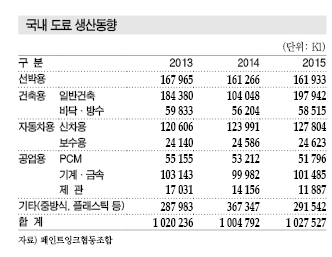

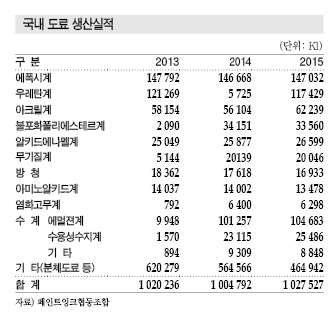

국내 도료 생산량은 2015년 102만7527키로리터로 나타났으며 에폭시계 도료가 14만7032키로리터를 차지하고 있어 가장 많은 생산비중을 나타내고 있다.

도료에 다양한 수지가 투입되는 것을 감안하면 상당히 많은 물량이 사용되고 있는 것으로 판단되며 특히 극한 해양환경에서 견뎌야 하는 선박용 도료에 사용량이 많은 것으로 파악된다.

도료기업들이 선박용 도료의 코팅시스템을 간소화해 도막이 얇아짐에 따라 에폭시수지 투입량도 줄어들고 있다.

시장 관계자는 “에폭시수지는 국내 선박산업 침체로 선박용 도료와 함께 투입량이 점점 줄어들고 있다”며 “수출을 확대해 시장 악화에 대응할 것”이라며 “KCC는 해외지사 간접수출물량이 있고 IPK와 조광요턴은 주로 해외영업에 집중하고 있기 때문에 선박용 도료나 에폭시수지도 최악의 상황은 면할 수 있을 것”이라고 주장했다.

윤활유, 수요 악화 불가피

선박용 윤활유 및 윤활기유도 수요가 감소하고 있다.

국내 윤활유 시장은 GS칼텍스, SK루브리컨츠, S-Oil, STLC, 미창석유화학, 한국쉘석유, 모빌코리아, 한국발보린 등이 생산해 경쟁이 치열한 상황이나 전방산업 침체로 내수 확대를 기대하기 어려운 상태이다.

선박용 윤활유는 단독구매보다는 선박연료 구입시 패키지상품으로 함께 구매하는 방식이 선호되고 있어 선박유 수요에 따라 연동되는 경향을 나타내고 있다.

선박용 윤활유는 선박 물동량이 축소된 가운데 선박기업들도 코스트 절감을 위해 저가제품을 선호하는 것으로 알려졌다.

시장 관계자는 “글로벌 경기가 침체된 가운데 한진해양, 현대중공업 등 국내 선박기업의 물동량도 줄어들어 수요 증가를 기대하기 어려운 상황”이라고 밝혔다.

선박용 윤활유 수요가 부진한 가운데 원료인 윤활기유도 동반침체가 불가피해지고 있다.

윤활기유는 점도지수 및 포화도, 황 함량에 따라 Group1, Group2, Group3, Group4, Group5로 구분되고 있으며 선박용 윤활유에는 Group1이 가장 많이 사용되고 있다.

선박에는 벙커C유 등 저급 그레이드 연료가 투입되기 때문에 품질 및 성능이 연동될 수 있는 Group1를 주로 채용하고 있다.

Group1은 그레이드가 낮고 코스트 경쟁력이 높아 글로벌 윤활기유 시장의 55%를 차지하고 있으나 최대 수요처인 선박산업이 침체돼 수요가 감소하고 있다.

윤활기유는 환경규제가 강화됨에 따라 Group2가 Group1를 대체하면서 시장을 잠식하고 있는 가운데 Group1은 선박용 투입량에 대한 의존도가 높아지고 있어 부진을 계속할 것으로 예상된다.

시장 관계자는 “윤활유 및 윤활기유는 글로벌 시장을 타겟으로 영업활동을 하고 있는 품목으로 수출비중이 더 높다”며 “내수를 포함한 글로벌 시장이 전체적으로 침체된 것은 사실”이라고 밝혔다.

보냉재, 조선시장 침체에도 “호조”

선박용 보냉재는 호조를 나타내고 있다.

선박용 보냉재는 미국의 셰일가스가 부상하면서 액화 천연가스 운송이 증가함에 따라 2013년 호조를 나타냈으며 2016년에도 수익성이 호조를 나타내고 있다.

국내 선박용 보냉재 시장은 동성화인텍과 한국카본이 주도하고 있으며 양사의 영업실적이 모두 증가한 것으로 나타났다.

동성화인텍의 모기업 동성코퍼레이션은 2016년 1/4분기 매출액이 2307억원으로 전년동기대비 15%, 영업이익은 231억원으로 46% 증가하며 최대 실적을 기록했다.

한국카본도 매출액이 575억4200만원으로 전년동기대비 5.03% 늘었고 영업이익이 55억4400만원으로 18.78% 증가한 것으로 나타났다.

현대중공업과 삼성중공업이 2016-2017년 인도할 LNG선은 36척으로 동성화인텍은 이중 18-20척 가량의 LNG선 보냉재를 수주한 것으로 파악된다.

동성화인텍은 대우조선해양이 7개 선주로부터 수주한 LNG 수송선에 약 362억원 규모의 파이프 보냉재를 공급하는 LOI(구매의향서)를 체결하는 등 앞으로 2-3년간 안정적인 수주 잔고를 유지할 것으로 예상된다.

한편, 국제해사기구(IMO)가 선박산업에 대해 2015년 이산화탄소 및 배기가스 배출규제를 발효함에 따라 국내 보냉재 생산기업들이 수혜를 입을 것으로 기대된다.

시장 관계자는 “선박산업이 침체됐으나 선박용 보냉재는 LNG선박 수주를 중심으로 수익성이 호조를 나타내고 있다”며 “환경규제도 강화돼 동성화인텍과 한국카본이 수혜를 입을 것”이라고 밝혔다. <정현섭 기자: jhs@chemlocus.com>