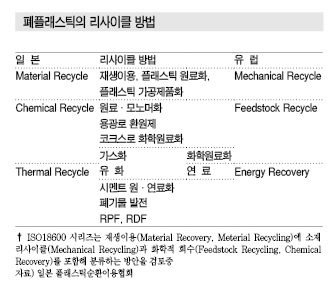

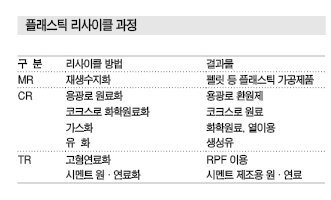

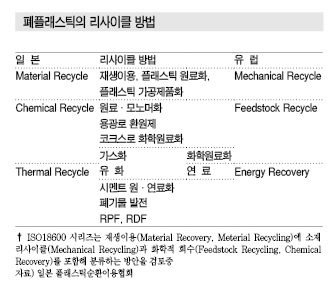

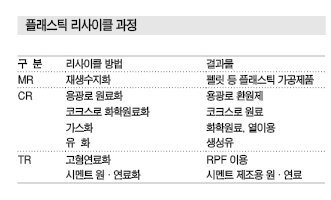

플래스틱 리사이클은 다양한 기술이 실용화되고 있다.

산업계가 배출하는 폐플래스틱은 원료수지 제조·유통, 수지제품 제조·가공 단계에서 배출됨에 따라 종류와 양이 명확하고 오염이 적어 대부분 플래스틱 가공제품으로 재생하는 MR(Material Recycle)에 투입되고 있다.

CR(Chemical Recycle)은 폐플래스틱을 화학적으로 분해해 화학원료로 재생하는 공법으로 FR(Feedstock Recycle)로 지칭되기도 한다.

TR(Thermal Recycle)은 폐플래스틱을 고형화 원료로 만들거나 소각함으로써 열에너지를 회수하는 에너지 재생 기술로 시멘트, 폐기물 발전, RPF(Refuse Paper & Plastic Fuel), RDF(Refuse Derived Fuel) 등의 고형화 연료에 활용되고 있다.

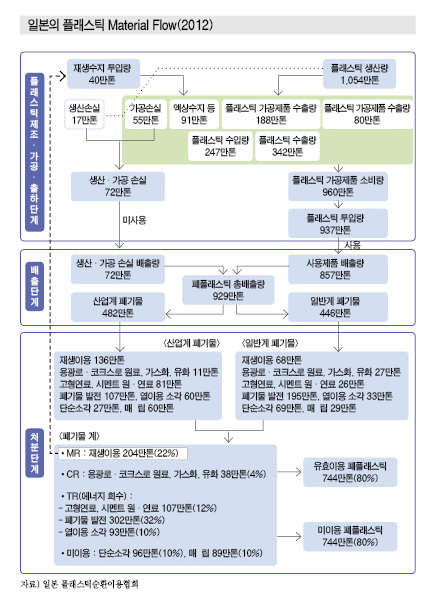

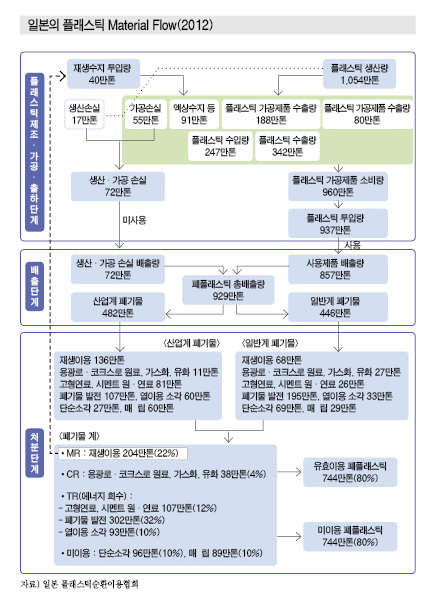

일본은 2012년 플래스틱 생산량이 1054만톤인 가운데 폐플래스틱 배출량은 929만톤으로 80%를 유효 이용한 것으로 파악되고 있다. 플래스틱 생산량은 전년대비 9.1% 줄어들어 25년만에 1100만톤대가 붕괴됐다. 플래스틱 가공제품 내수는 26만톤으로 2.7%, 폐플래스틱 배출량은 23만톤으로 2.4% 감소했다.

세계적으로 폐플래스틱 매립문제 심각

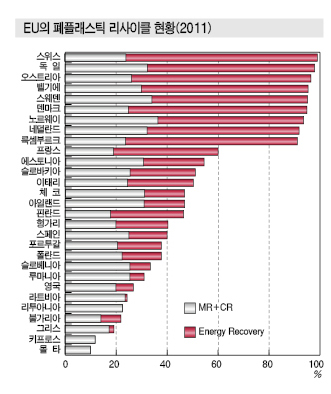

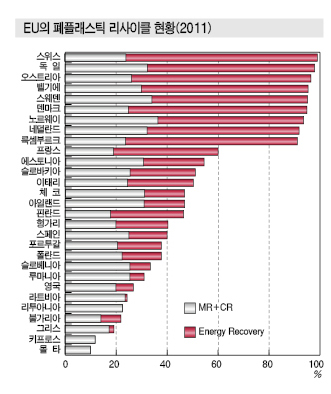

유럽연합(EU)은 폐플래스틱을 대부분 매립하고 있다.

Plastics Europe이 매년 공표하는 「Plastics-the Facts」의 폐플래스틱 리사이클 현황에 따르면, EU는 2011년 플래스틱 매립량이 감소했으나 유효이용률은 독일, 오스트리아, 네덜란드 등이 90% 이상에 달하는 반면 프랑스는 60%, 이태리 50%, 영국은 30%로 매우 낮은 수준에 머물렀다.

EU는 2020년까지 매립비율을 0%로 감축하겠다는 목표를 설정하고 있으나 달성이 어려울 것이라는 의견이 주류를 이루고 있다.

동남아시아도 일반시민이 배출하는 플래스틱 포장소재를 포함한 주방 쓰레기를 대부분 매립 처분하고 있다.

인도네시아 Bandung은 인구가 250만명인 가운데 쓰레기 발생량이 하루 1875톤에 달해 2005년 최종 처분장의 땅이 무너져 시내 쓰레기 수집이 3개월 동안 중단된 바 있다. 인구가 146만명인 Palembang은 쓰레기 발생량이 156만입방미터, 매립량이 125만입방미터로 나타났다.

생활폐기물은 70-90%가 음식물 쓰레기 등 유기물로 일부는 퇴비 등으로 재활용되지만 80% 수준을 매립함으로써 강력한 쓰레기 감량 및 리사이클 대책이 요구되고 있다.

인구가 160만명인 말레이지아 쿠알라룸푸르(Kuala Lumpur)는 하루에 발생하는 쓰레기 2000톤을 60km 떨어진 매립장으로 옮겨 처리하고 있다.

말레이지아는 2011년 9월 폐기물 관리 업무를 지방정부에서 연방정부로 이관했다. 공평한 주민 서비스를 제공하기 위해서는 지방정부보다 연방정부가 관할하는 편이 적합하다고 판단했기 때문이다.

2015년 하루 처리량이 1000톤인 소각장을 건설한 것으로 알려졌다.

인구가 245만명인 미얀마 Yangon은 쓰레기 발생량이 하루 1600톤으로 매립장 2곳에서 처리하고 있으며 수집·운반 민영화를 추진하고 있으나 쓰레기가 점차 증가함에 따라 소각장 건설이 시급한 것으로 지적되고 있다.

마닐라(Manila)에서 약 400km 떨어진 필리핀 Cauayan은 주민들의 도움으로 분별과 리사이클을 추진해 최종 처리물량을 감축하는 활동을 실시함에 따라 정부의 표창을 수차례 받았다.

필리핀 정부는 원칙적으로 쓰레기 소각을 금지하고 있다.

인구가 825만명인 타이 방콕(Bangkok)은 쓰레기를 전량 매립 처분하고 있다.

하루 처리량 300톤인 소각장을 건설하고 있으나 쓰레기 발생량의 5% 수준에 불과해 문제시되고 있다.

인구가 900만명에 달하는 베트남 호치민(Ho Chi Minh)은 하루 8500-9000톤의 쓰레기를 매립장 2곳에서 처리하고 있으며 2020년까지 소각장을 건설할 계획이다.

인구가 650만명인 하노이(Hanoi)는 쓰레기 발생량이 하루 6500톤으로 도시폐기물의 95%를 매립하고 있어 처리장이 부족해질 것으로 예상되고 있다.

그러나 처리장을 확대하기 어려운 상황이어서 퇴비화, 자원 리사이클이 주요 과제로 부상하고 있다.

아울러 베트남은 쓰레기에 대한 관심, 지식이 충분하지 않고 불법 투기하는 일이 다반사이며 유해·위험물이 혼입된 일반쓰레기가 많아 법·제도 정비, 주민에 대한 교육이 필수적인 것으로 지적되고 있다.

동남아, 쓰레기 감량 대책 적극화

동남아시아는 최근 도시가 급속히 확대됨에 따라 최종 쓰레기 처리장 부족, 수자원 오염 등 다양한 문제가 발생하고 있다.

장기적으로도 경제가 급성장함과 동시에 인구가 증가할 것이 확실시되고 있어 대규모 쓰레기에 대한 대응방안 마련이 선결과제로 부상하고 있다.

이에 따라 각국 정부가 소각장 건설을 추진하거나 쓰레기 처리방법을 재검토하고 있는 가운데 일본의 공적개발원조(ODA: Official Development Assistance)를 주목하고 있다.

또 일본의 3R(Reduce, Reuse, Recycle)을 참고한 쓰레기 감량에 큰 관심을 보이면서 일본 지방자치단체와 활발히 교류하고 있는 것으로 알려졌다.

그러나 대도시의 일부지역에만 한정적으로 적용되고 있어 지방도시까지 쓰레기 감량 대책을 촉진하기는 어려운 것으로 나타나고 있다.

인구가 4만5000명인 피지 Lautoka는 쓰레기 발생량이 하루 38.5톤으로, 가정폐기물은 2009년 기준 유기물이 37%, 초목이 21%, 플래스틱이 14%, 종이가 12%, 금속이 8%를 차지했다.

Lautoka 지방정부는 쓰레기 소각장 없이 3R을 철저히 실시함으로써 최종 처리물이 생성되지 않도록 하는 일본 Shibushi 지방정부의 모델을 채용한 결과 리사이클 비율이 2008년 6%에서 2012년 13%로 상승했다.

스리랑카 Balangoda는 인구가 3만6000명, 생활폐기물이 대부분 유기물로 수작업을 통해 퇴비화하는 비율이 높은 것으로 나타나고 있다.

인구가 330만명인 필리핀 Quezon은 쓰레기 발생량이 하루 2300톤으로 유기물이 48%, 비유기물이 52%를 차지하고 있다.

전량 매립하고 있으나 플래스틱 16%, 종이 17%, 유리 3%, 금속 3%를 포함해 39%는 리사이클이 가능한 폐기물인 것으로 알려졌으며 쓰레기 발생량을 억제하기 위해 각종 계몽 활동, 교육을 실시하고 있다.

미얀마 Yangon은 회수한 쓰레기를 매립 처분하고 있으나 대부분은 가정에서 직접 분별해 바이어에게 매각하는 것으로 알려졌다.

바이어는 구입한 쓰레기를 분별해 관련업자에게 판매하며 PET(Polyethylene Terephthalate) 병은 수출하고 폐플래스틱은 쓰레기봉투 등으로 리사이클하고 있다. ▶다음호에 계속

표, 그래프 : <폐플래스틱의 리사이클 방법><플래스틱 리사이클 과정><일본의 플래스틱 Material Flow(2012)><EU의 폐플래스틱 리사이클 현황(2011)>