자동차는 품질 향상, 코스트 감축에 이어 날로 엄격해지는 세계 각국의 규제에 발맞추어 환경에 대한 대응을 강화해야 한다는 새로운 과제에 직면하고 있다.

일본에서는 이산화탄소(CO2) 배출량 가운데 운송부문이 17%를 차지하고 있고 운송부문의 86% 가량은 자동차에서 배출된 것으로 나타나 자동차 경량화에 따른 CO2 감축 효과가 상당한 것으로 파악되고 있다.

이에 따라 자동차기업들은 연비 절감을 위해 투입되는 부품수를 줄이거나 경량소재를 채택하는 등 경량화를 강화하고 있으며 특히, 다른 소재에 비해 가벼워 자동차 경량화에 대한 기여도가 높은 고분자 소재에 주목하고 있다.

탄소섬유와 플래스틱을 복합화한 CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic)는 플래스틱 부품용 투입이 확대되고 있으며 앞으로 철, 알루미늄 등 금속부품까지 교체할 것으로 기대되고 있다.

도요타, 적재적소에 플래스틱 투입

도요타자동차(Toyota Motor)는 유기소재기술부 산하 유기소재 전문팀을 통해 자동차의 품질 및 가치 향상에 직결되는 플래스틱, 합성고무, 엘라스토머(Elastomer), 합성섬유 등 다양한 고분자 소재 관련 신기술을 개발하고 있다.

유기소재 전문팀은 연속상으로 PP(Polypropylene)를 미세결정화시키는 독자적인 분자설계 이론을 바탕으로 SOP (Super Olefin Polymer)라는 신소재를 개발했으며 1991년 크라운(Crown) 시리즈의 범퍼에 처음 적용했다.

SOP는 현재 내·외장재에 광범위하게 채용하고 있다.

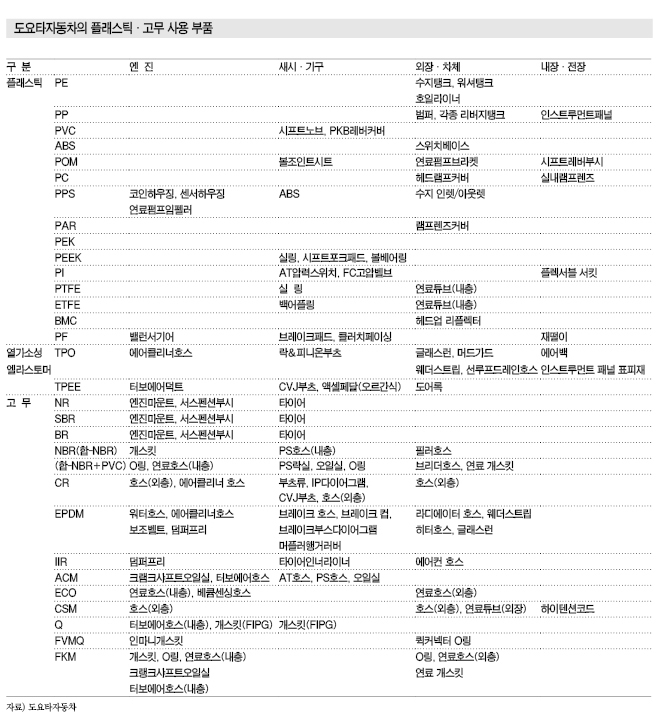

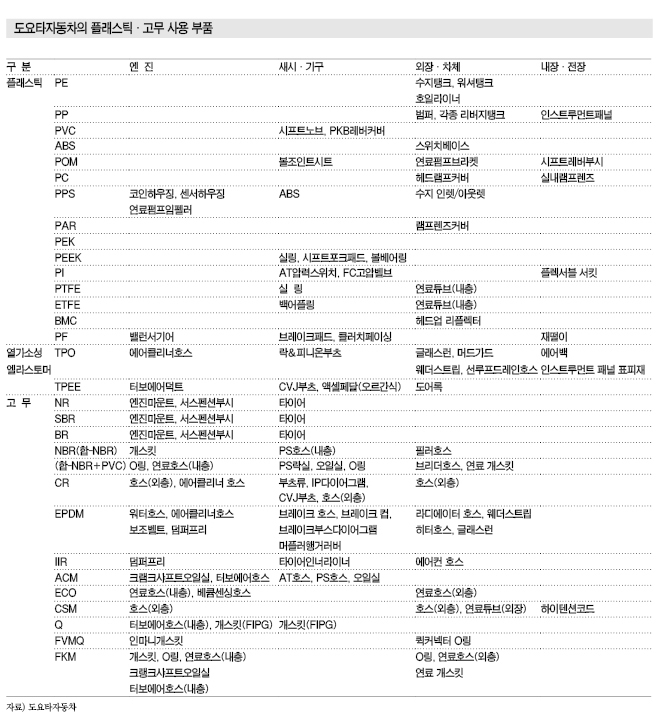

이밖에도 단순히 기능을 창출하는 것에 만족하지 않고 기초연구부터 진행함으로써 독자적인 소재 및 기술을 개발해 타이어와 일부 전장부품을 제외한 범퍼, 도어패널 등 외장재, 인스트루먼트패널, 시트, 천장재 등 내장재, 필러 등 구조재, 연료탱크, 개스킷, 호스 등 유닛 주변부품 등 거의 대부분의 부품 영역에서 채용하고 있다.

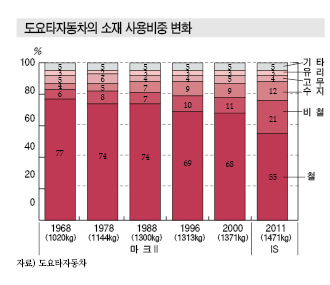

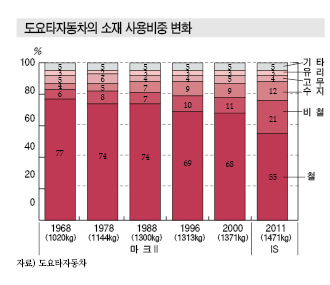

일본 자동차기업들의 자동차 1대당 플래스틱 투입비중은 차체 중량의 약 10% 수준을 나타내고 있다.

유럽 자동차기업에 비해 낮은 편이지만 플래스틱 가공기술이 뒤처지는 것은 아니며 고장력 강판, 알루미늄 공급이 양호하기 때문에 다양한 소재를 투입하고 있다.

도요타 역시 차종마다 차이가 있으나 평균 12% 정도의 플래스틱을 투입하고 있으며 각종 부품의 특성에 맞추어 적재적소에 배치하고 있다.

SOP로 대표되는 PP는 도요타의 자동차용 핵심 소재 가운데 하나로 범퍼, 인스트루먼트 패널 등 대형 부품에 대량 사용되고 있다.

내열성, 내유성, 내약품성 등이 중시되는 부품에는 PP 외의 플래스틱과 EP(Engineering Plastic)를 채용하고 있다.

도요타는 글로벌 시장에 공급하는 모든 자동차의 품질을 균등하게 유지하고 있으나 신흥국에서는 EP 등 고기능 플래스틱 소재는 물론 범용수지마저 공급이 어려울 때가 있어 수급을 고려해 투입량을 조절하고 있다.

CFRP·바이오플래스틱 투입으로 CO2 감축

도요타자동차는 2015년 「Environment Challenge 2050」을 발표하며 2050년 발매하는 신차부터 주행할 때 발생하는 CO2 배출량을 2010년에 비해 90% 감축하겠다는 목표를 내세운 바 있다.

이에 따라 유기소재 기술부는 CO2 감축을 염두에 둔 경량소재 개발과 바이오계 소재의 기능 향상에 주력하고 있다.

CFRP는 2010년 렉서스 LFA부터 투입하고 있으며 2016년 겨울 발매 예정인 플러그인하이브리드자동차(PHV) 신형 프리우스(Prius)에도 백도어 구조재로 채용해 중량을 알루미늄을 사용했던 때에 비해 약 40% 줄이는데 성공했다.

바이오 플래스틱 등 비석유계 소재 채용도 추진하고 있고 높은 내유성과 내열성이 요구되는 엔진 및 구동계 호스에는 바이오히드린고무(Biohydrin Rubber) 채용을 결정했다.

바이오히드린고무는 히드린고무 원료 가운데 일부인 에피클로로히드린(Epichlorohydrin)을 식물 베이스 바이오 원료로 제조한 것으로 폴리머 레벨에서 70% 바이오화를 달성한 것으로 알려졌다. 석유계 고무와 동일한 성능 및 경제성을 실현 가능한 소재로 평가되고 있다.

앞으로 일본에서 생산하는 모든 차종의 베큠센싱호스를 바이오히드린고무로 교체할 예정이다.

장기적으로는 자동차 1대당 약 300g 사용되던 히드린고무를 전면 교체하게 될 것으로 기대하고 있다.

고기능 플래스틱, 바이오소재 등 신소재는 기존소재에 비해 고가일 뿐만 아니라 채용 후 기대한 만큼 모든 성능을 충족시키지 못할 때가 많아 빠르게 확산되지 못하고 있다.

설계 단계에서 시뮬레이션을 통해 변형을 예측한다 해도 섬유계이기 때문에 실제 채용 시에는 전혀 다른 결과로 이어질 때가 있기 때문이다.

유기소재 기술부는 모든 상황을 고려한 소재 설계 및 금형 제작으로 대응하고 있으며 예측 시뮬레이션의 정밀도가 높아지면 신소재 채용이 더욱 원활해질 것으로 기대하고 있다.

신소재 개발 위해 화학기업과 협력

자동차는 가솔린 엔진에 이어 하이브리드자동차(HV), 전기자동차(EV), 연료전지자동차(FCV: Fuel Cell Vehicle) 등 다양한 유닛이 등장하고 있다.

EV, FCV 등은 가솔린 엔진에 비해 유닛 주변부가 높은 내열성을 요구하지 않아 플래스틱 소재 확산에 일조하고 있다.

또 전장화가 진행되고 있고 안전성 강화를 위한 설비 등도 확충되고 있어 앞으로 플래스틱 소재의 활약 범위가 점차 늘어날 것으로 기대되고 있다.

도요타자동차는 자동차의 플래스틱 사용비중이 높아진다고 해도 철, 알루미늄을 아예 사용하지 않을 수는 없다는 판단 아래 소재 단가 절감 및 생산성 향상을 위한 이종소재 접착 및 접합기술을 개발하고 있다.

미국이 2025년까지 리터당 23.9km, 유럽은 2020년까지 리터당 25.8km를 요구하는 등 세계 각국에서 자동차를 대상으로 한 환경규제가 강화되고 있기 때문이다.

하지만, 신소재 개발은 자동차기업이 단독적으로 실행하기 어렵고 화학, 성형가공 등 다른 산업과의 협력이 중요한 것으로 파악된다.

도요타 자동차도 SOP를 개발할 때 화학소재 생산기업과 공동으로 연구를 추진했던 것으로 알려졌다.

현재도 화학기업들과 다양한 협력관계를 구축하고 있으며 필요에 따라서는 부품 생산기업까지 포함해 3자간 논의를 진행하고 있다.

특히, 최근에는 화학기업들도 모두 자동차 전문팀을 갖추고 있어 자동차기업의 니즈와 화학기업의 기술을 매칭하는 작업이 빠르게 이루어지고 있는 것으로 파악된다. <강윤화 기자: kyh@chemlocus.com>