|

시장성·사업성 부정적으로 판단 … 글로벌 화학기업은 투자 확대

국내 화학기업들은 글로벌 3D프린팅 관련투자에서 뒤처지고 있다.

정부는 2014년 「3D프린팅산업 발전전략」을 마련하고 2017년 3월 관계부처 합동으로 「3D프린팅산업 진흥 시행계획」을 발표한 후 2019년 3D프린팅 글로벌 선도국 도약을 목표로 4대 추진전략과 12대 정책과제를 집행하고 있다.

하지만, 민간기업, 대학 등에서 3D프린팅 기술을 어떻게 접목할 것인지 구체적인 실천전략이 빠져 있어 지지부진한 상태를 면치 못하고 있다.

오히려 3D프린팅 유상 교육을 의무화하는 등 군소기업들의 경제적인 부담을 가중시키고 정부 관련기관 수익을 늘리는 오류를 범함으로써 성장에 걸림돌로 작용하고 있다.

국내 3D프린팅 관련기업들은 2015년 기준 208곳 가운데 6년 이내 신생기업이 68%를 차지하고 있고 매출액 10억원 미만의 군소기업이 90%를 넘어서는 등 성장이 지지부진한 것으로 나타나고 있다.

군소기업들은 이미 공개된 해외기술을 활용해 저가 보급형 3D프린터를 제조하거나 교육·서비스 사업을 수행하는데 그치고 있고, 산업용 생산기업은 10곳 안팎에 불과한 것으로 파악되고 있다.

글로벌 화학기업들은 3D프린팅 산업이 하드웨어 기술 뿐만 아니라 원료 개발의 중요성을 인식하고 투자를 확대하고 있다.

BASF는 2017년 8월 네덜란드 3D프린터용 필라멘트 생산기업인 Innofil3D를 인수해 3D프린팅 사업영역을 확대했으며 9월에는 산업용 3D프린팅 자회사를 설립해 본격적인 운영에 돌입했다.

Arkema는 2017년 11월부터 독일 3D프린팅 전문기업 EOS와 협력해 3D프린터용 고온 파우더를 개발하고 있고, 사우디 Sabic은 폴리머 첨가제 및 3D프린팅 소재 시장에 진입하기 위해 고성능 컴파운드 8개를 2017년 11월 출시한 바 있다.

Clariant는 2017년 12월 3D프린팅용 필라멘트를 공급하는 3D프린팅 솔루션 사업을 본격화한다고 밝혔다.

일본에서는 Mitsui Chemicals(MCC), Taiyo Nippon Sanso, JSR 등 화학기업들이 3D프린팅 시장을 주도하고 있으며, 특히 JSR은 미국 3D프린팅 신생기업인 Carbon에게 2016년 500만달러에 이어 2017년 말 2500만달러를 추가 투자하는 등 3D프린팅 사업을 확대하고 있다.

글로벌기업들은 3D프린팅 사업으로 막대한 수익을 창출하지는 못하고 있으나 미래 사업으로 판단하고 투자를 계속하고 있는 반면 국내기업들은 당장의 시장규모가 미미하다는 이유로 투자에 소홀한 것으로 파악되고 있다.

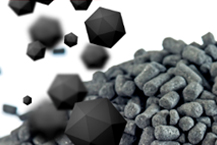

3D프린팅 시장은 2013-2014년 FDM (Fused Deposition Modeling) 방식 특허가 만료됨에 따라 3D프린팅용 필라멘트가 주목받았으나 저가 중국산이 늘어남에 따라 일부 관심을 나타냈던 LG화학, 롯데케미칼 등이 투자 의사를 철회한 것으로 알려졌다.

시장 관계자는 “필라멘트에 PLA (Polylactic Acid), ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 등이 투입됐으나 FDM 방식 3D프린터 시장이 하향세를 나타내 원료 사업에 대한 매력도가 크게 떨어졌다”고 밝혔다.

SK케미칼은 3D프린팅 소재 사업 마케팅을 강화했으나 시장규모가 미미해 추진력이 떨어지고 있으며, 대림화학은 3D프린팅용 필라멘트 사업에 적극 투자했으나 수익성 악화로 의료용 등 고부가화 소재 개발에 집중하고 있다.

현재는 AK켐텍, 대림화학, KCC, 캐리마, 글룩루밴틱스 등이 일부 원료를 국산화했으나 대부분 수입제품에 의존하고 있다.

시장 관계자는 “글로벌 화학기업들이 3D프린팅 사업에 진입해 수익을 창출하기는 어려울 것”이라며 “하지만, 다양한 어플리케이션 R&D를 통해 신소재 개발에서 시너지 효과를 기대할 수 있어 투자를 확대하고 있다”고 밝혔다.

화학기업들은 3D프린팅 원료 시장규모가 미미하고 3D프린터 메이저들이 대부분 미국, 유럽 등에 군집돼 있어 협력체제를 구축하기도 어렵다고 주장하고 있는 반면, 3D프린팅 관련기업들은 원료 및 생산기술이 부족하다며 원료 생산기업, 정부기관의 투자를 촉구하고 있다.

최근에는 DLP(Digital Lighting Processing), SLA(Stereo Lithography Apparatus) 방식의 3D프린터가 보급화되고 있어 광경화성 수지가 주목받고 있으나 시장규모가 미미해 투자에 소홀한 것으로 알려졌다.

광경화성 수지는 아크릴(Acrylic) 모노머가 주원료로 투입되고 있어 LG화학이 원료를 공급할 수 있으나 수요기업들은 LG화학의 관심 부족으로 수입제품을 채용하고 있다.<허웅 선임기자>

<화학저널 2018년 2월 26일>

|