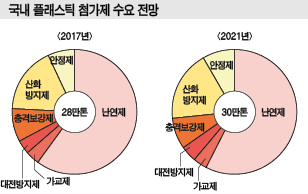

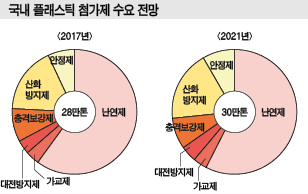

국내 플래스틱 첨가제 시장은 2017년 28만3000톤으로 최근 5년간 연평균 2.4% 증가한 것으로 나타났다.

화학경제연구원(원장 박종우)이 2019년 1월 발간한 「플래스틱 컴파운드용 첨가제 시장 전망」 보고서에 따르면, 난연제를 비롯해 가교제, 대전방지제, 충격보강제, 산화방지제, 자외선(UV: Ultra Violet) 안정제 등 6대 첨가제 21종을 분석한 결과 난연제가 60%로 절대적인 비중을 차지하고 있고 산화방지제, 충격보강제, 가교제, 대전방지제(내첨충진제), 자외선안정제 순으로 집계됐다.

6대 첨가제 시장은 앞으로 5년간 연평균 2.9% 전후로 성장하는 반면 기능이 첨가된 대전방지제 및 UV안정제는 5-6% 성장할 것으로 예상되고 있다.

브롬계 난연제는 전량 수입에 의존하고 있는 반면, 산화방지제는 70%의 국산화율을 유지하고 있다.

유기과산화물(Organic Peroxide)인 DCP(Dicumyl Peroxide)는 동성코퍼레이션이 2017년 하반기부터 여수공장을 가동하면서 수입대체를 노리고 있다.

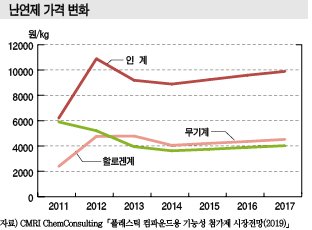

난연제, 브롬계에서 인계로 대체 가속화

브롬계 난연제는 TBBPA(Tetrabromobisphenol-A) 등 4개 품목 기준 2018년 4만톤 시장을 형성했으나 최근 5년간 연평균 0.2% 마이너스 성장했으며, 특히 DBDPO(Decabromodiphenyl Oxide)는 수요 부진이 심각해 최근 5년간 34.6% 감소했다.

반면, DBDPE(Decabromodiphenyl Ether)는 최근 5년간 연평균 8.1% 성장했다. DBDPO와 용도가 유사하나 비교적 환경규제가 덜한 DBDPE가 DBDPO를 대체하고 있기 때문이다.

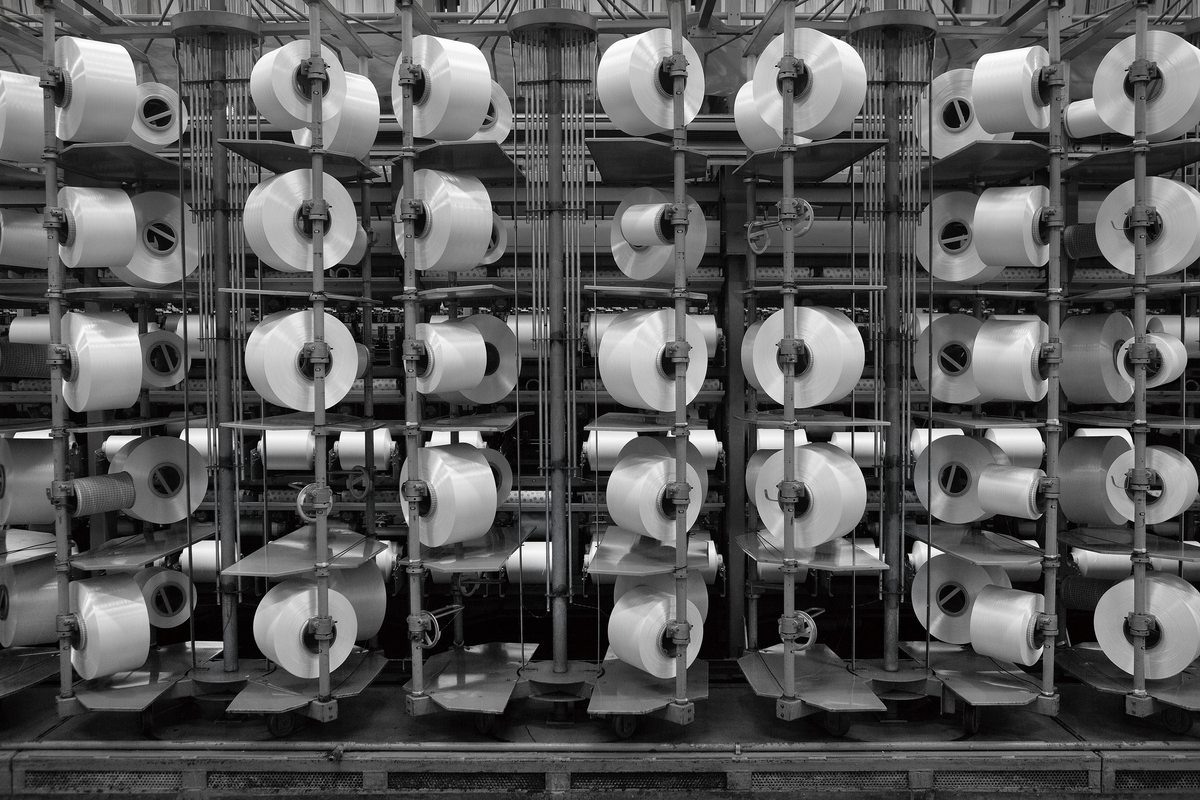

DBDPO는 환경규제 강화로 퇴출 위기에 놓여 있음에도 불구하고 자동차 카시트, 도어트림, 기어부츠 등 자동차 내장재 및 섬유 등 난연코팅에 일부 사용되고 있으나 대체가 시급해지고 있다.

염화파라핀(Chlorinated Paraffin)도 수요가 줄어들어 2018년 수입량이 7000톤에 미치지 못하는 등 최근 5년간 연평균 1.5% 감소했다.

단쇄염화파라핀(SCCPs) 역시 ROHS 규제물질로 요가매트에서 기준치의 31배에 달하는 함량이 검출돼 문제가 되고 있다.

유럽에서는 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약에 따라 POPs(잔류성 유기오염물질) 목록에 등재돼 있어 국내에서도 단쇄염화파라핀에 대한 규제를 추진하고 있다.

할로겐(Halogen)계 난연제는 환경규제 강화로 수요가 주춤한 대신 대체 난연제는 연평균 9.9% 성장하고 있다.

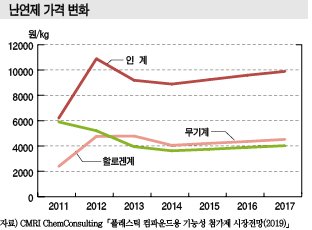

난연제는 브롬계 및 인계가 50%, 무기계가 50%를 차지하고 있으며 브롬계와 염소계 비중이 낮아지고 인계 비중이 높아지고 있다.

삼성전자, LG전자 등은 유럽 수출용 가전제품에 인계 난연제를 투입해 브롬계를 대체하고 있으며, 유럽 수출용은 물론 궁극적으로는 모든 전자제품에 브롬계 난연제를 대체하려는 움직임을 보이고 있다.

인계 난연제는 PCA(Polycarboxylic Acid) 베이스인 BDP(Bisphenol-A bis Diphenylphosphate)와 RDP(Resorcinol bis-Disphenyl Phosphate) 수요가 계속 늘어나고 있다.

PC(Polycarbonate)용은 롯데첨단소재, LG화학이 핵심 수요처이며 수요가 1만톤에 달하고 있다.

인계는 우레탄(Urethane)과 PVC(Polyvinyl Chloride)에 주로 투입되며 일반적으로 15파트 이내로 첨가하고 있다.

인계 난연제는 환경문제가 표면화된 브롬계 난연제를 대체하며 수요가 증가하고 있으나 최근에는 내연성을 중심으로 한 물성 저하 현상과 코스트 측면에서 경쟁력이 떨어져 브롬계 난연제를 대체하는 속도가 둔화되고 있다.

가교제, 동성코퍼레이션 국산화 주목

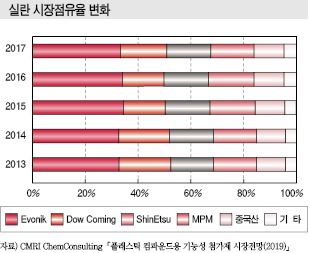

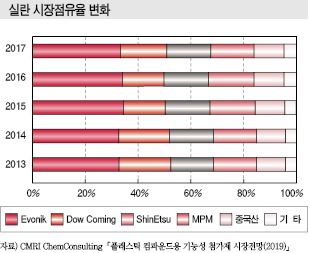

가교제는 유기과산화물, 실란(Silane)이 비슷한 점유율을 나타내고 있다.

동성코퍼레이션이 생산에 참여한 DCP는 주로 전선용 컴파운드에 투입되며, 최근 전선케이블 및 해저케이블의 해외수주 증가에 따라 수요 증가가 기대되고 있다.

DCP는 악조노벨(AkzoNobel) 중국공장과 일본 NOF 생산제품이 주로 수입되고 있으며 중국산도 30% 전후를 점유하고 있다.

동성코퍼레이션은 2017년 하반기에 전남 여수 소재 1000평 부지에 DCP 6000톤 공장을 준공하면서 수입대체를 노리고 있다.

실란은 PP(Polypropylene), PE(Polyethylene), PVC 등 범용 플래스틱 수지에 커플링제, 가교제, 분산제 등으로 사용될 뿐만 아니라 코팅, 도료, 실란트, 접착제, 특수고무 등에도 적용돼 광범위하게 사용되고 있으나 전량 수입에 의존하고 있다.

국내에서는 KCC가 생산했으나 중국산과의 가격경쟁에서 밀려 현재는 생산하지 않고 있으며 자가소비용도 수입해 사용하고 있다.

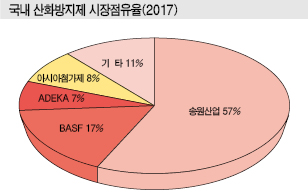

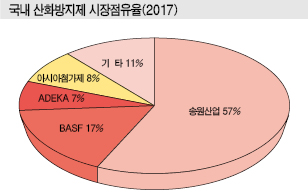

산화방지제, 송원산업-바스프 양강체제

산화방지제는 크게 페놀(Phenol)계와 인계로 구분되며 최근 2가지를 혼합해 산화방지 1차/2차 역할을 동시에 수행하는 차별제품 생산이 증가하고 있다.

산화방지제는 페놀계가 절대비중을 차지하고 있으며, 인계 등은 20%에 불과한 것으로 파악되고 있다. 아울러 아민(Amine)/페놀계에서 인계/Thio계로 다양한 맞춤화가 진행되고 있다.

송원산업은 페놀계, 인계, 아민계 외에 아인산염계, 티오에스테르계 산화방지제도 개발해 생산·판매하고 있다.

국내 산화방지제 시장은 송원산업, 바스프(BASF) 2사가 80%를 점유하고 있으며 아데카(ADEKA)코리아, 아시아첨가제, 타우렉스(구 동보화학)도 일부 공급하고 있다.

산화방지제는 PE, PP 등 범용 플래스틱에 사용되는 특성상 국내시장이 이미 포화상태에 도달한 것으로 평가되고 있다.

그러나 2022-2024년 사이에 LG화학, GS칼텍스, 현대오일뱅크 등이 스팀 크래커 신증설과 더불어 범용 합성수지인 PE, PP 신증설을 동시에 진행할 예정이어서 산화방지제 수요 역시 다시 증가할 것으로 예상된다.

산화방지제는 범용 합성수지 외에도 광물유 베이스 혹은 합성공업용 윤활유, 엔진오일 등에도 투입되고 있다.

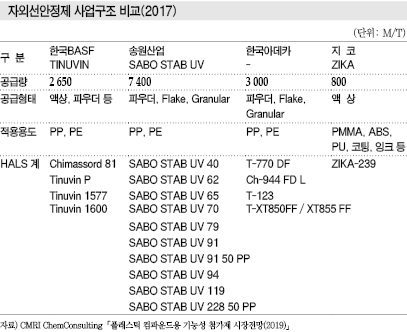

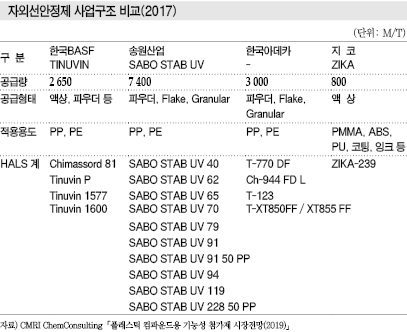

자외선안정제, 아데카의 HALS계 증설 주목

자외선안정제 시장은 HALS계(Hindered Amine Light Stabilizer)와 벤조페논(Benzophenone)계, 기타가 비슷한 비중을 형성하고 있는 가운데 아데카코리아가 2019년 HALS계 안정제 공장을 증설할 예정이다.

내첨충진제는 도전성 카본블랙(Carbon Black)이 65% 이상을 차지하고 있으며 앞으로 탄소섬유 및 CNT(Carbon Nano Tube)가 수요를 주도할 것으로 예상된다.

도전성 카본블랙 생산은 일본 미쓰비시케미칼(Mitsubishi Chemical), 덴카(Denka) 등 일본 화학기업이 대부분 공급하고 있고 체코, 독일, 벨기에, 싱가폴 등도 일부 공급하고 있다.

충격보강제는 CPE(Chlorinated PE)와 MBS(Modified Butadiene Styrene)가 95% 이상을 점유하고 있으며 고무계도 일부 사용되고 있다.

충격보강제 시장은 건축용 PVC에 사용되는 MBS를 CPE가 대체하고 있으며 중국산이 가격경쟁력을 앞세워 국내시장을 장악하고 있다.

표, 그래프: <국내 플래스틱 첨가제 수요 전망, 난연제 가격 변화, 실란 시장점유율 변화, 국내 산화방지제 시장점유율(2017), 자외선안정제 사업구조 비교(2017)>