베트남은 화학시장이 가파르게 성장하고 있다.

베트남에서는 호치민(Ho Chi Minh) 등에서 대형 호텔 신규건설 및 보수 공사가 잇따라 진행되고 있다.

관광객과 출장을 위한 방문객 등이 늘어나는데 대응하기 위한 것으로, 눈부신 경제성장의 일면을 단적으로 드러내는 사례여서 주목된다.

효성, PDH·PP 30만톤 투자 본격화

베트남은 화학제품 시장의 성장 가능성이 점차 확대되고 있다.

전통적인 농업, 섬유, 경공업 뿐만 아니라 전자·사무기기 부품, 자동차 부품, 가구 등에 사용하는 정밀화학제품과 합성수지 거래가 활성화되고 있다.

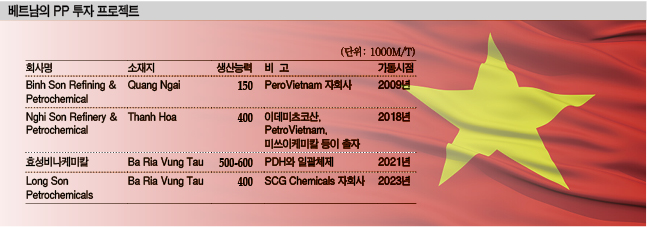

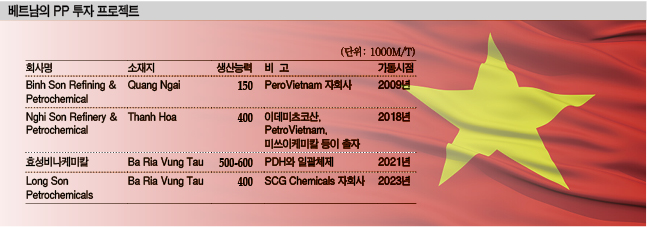

베트남 현지에서는 2018년 가을 일본 이데미츠코산(Idemitsu Kosan) 등이 미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals) 등과 출자한 Nghi Son Refinery & Petrochemical이 상업생산을 시작했다.

Nghi Son Refinery & Petrochemical이 PP(Polypropylene) 40만톤을 신규로 상업화함에 따라 베트남의 전체 PP 생산능력은 55만톤으로 확대됐다.

국내에서는 효성화학의 현지 생산·판매법인인 효성비나케미칼(Hyosung Vina Chemicals)이 Cai Mep 공업단지에 13억달러(약 1조4170억원)를 투입해 PP 30만톤, PDH(Propane Dehydrogenation), 액화석유가스(LPG) 저장탱크 등을 건설할 예정이다.

이에 따라 베트남은 2023년 PP 생산능력이 150만톤에 달해 싱가폴 수준으로 급성장할 것으로 예상되고 있다.

자동차 범퍼 등에 사용하는 PP는 베트남 정부가 관심을 나타내고 있는 자동차산업 육성에 반드시 필요한 소재 가운데 하나로 부상하고 있다.

자동차용 화학제품 수요 급증 …

일본은 베트남 등과 환태평양경제연계협정(TPP11)을 체결해 섬유제품에 대해 원산지 규제를 받지 않고 있기 때문에 PET(Polyethylene Terephthalate) 수지 중합설비 투자를 적극화하고 있다.

베트남 정부는 자동차, 전자기기 및 사무기기 생산기업의 현지조달을 확대하는데 주력하고 있다.

자동차를 자체 생산하기 위해 현지 자동차기업 빈패스트(VinFast)가 수도 하노이(Hanoi)에 가까운 항만도시인 하이퐁(Haiphong)에 공장을 건설하고 있으며, 2025년까지 생산대수 60만대는 물론 자체 조달률 60%도 달성하겠다는 목표를 세우고 있다.

아울러 야자키(Yazaki)가 와이어하니스를, 도요다고세이(Toyoda Gosei)는 에어백을 각각 현지에서 생산하는 등 일본 자동차 부품 생산기업들의 진출도 잇따르고 있다.

일본기업들은 베트남을 글로벌 생산거점으로 설정하고 아시아를 비롯해 세계 각지에 생산제품을 수출하고 있다.

생산 피라미드가 견고해짐에 따라 PP 뿐만 아니라 와이어하니스용 PVC (Polyvinyl Chloride), 에어백용 나일론(Nylon) 등 합성수지 수요도 신장하고 있다.

수지 가공산업은 아직 성장 초기단계로 파악된다.

PE(Polyethylene) 발포 전문기업인 산와케미칼(Sanwa Chemical)과 메이와(Meiwa)가 2018년 10월 합작기업을 통해 베트남 최초의 PE 발포체 공장을 상업 가동했으며, 니폰몰리머(Nippon Molymer)는 2018년 7월 사출성형부품 공장 가동을 시작했다.

유력한 현지기업을 발굴해 기술지원을 포함해 가공산업 성장을 촉진하는 일본기업들의 움직임이 본격화되고 있다.

물류 분야에서도 일본 종합·전문상사가 화학제품과 위험물 창고, 탱크를 보유한 현지기업과 연계하거나 출자하는 방안을 검토하고 있다.

최근 수년 동안 중국에서 경영 코스트가 확대되거나 미국과의 무역마찰이 심화되면서 중국에서 사업을 영위하기 어렵다고 판단하고 베트남으로 생산거점을 이전시키는 제조업이 증가하고 있다.

화학 분야도 예외는 아니며, 베트남은 정부체제와 거시경제가 안정화돼 있어 투자가 용이한 것으로 파악되고 있다.

율촌화학, BOPP 1만2000톤 공장 가동

베트남은 2018년 GDP(국내총생산) 성장률이 7.08%로 최근 10년 사이 최고기록을 갱신했으며 2019년 법정최저임금 상승률 역시 5.0-5.8%로 동남아시아 다른 국가에 비해 완만한 수준이고 인플레이션율도 상대적으로 낮은 편이다.

베트남 정부는 투자안건을 개별적으로 심사하고 인플레이션을 정책적으로 억제하는 등 경제과열을 효율적으로 제어하고 있는 것으로 평가된다.

베트남은 2014년까지만 해도 대형 슈퍼마켓이나 편의점이 10%, 전통 소매점이 90%로 이루어진 시장구조를 갖추고 있었으나 호치민 등 도시지역에서는 현재 비중이 3:7로 바뀌었다.

소매업의 변화로 배리어 필름 등 고기능 포장소재 시장도 성장할 것으로 기대된다.

현재는 배리어필름을 대부분 수입하고 있으나 다른 화학소재와 마찬가지로 점차 현지생산으로 전환될 것으로 예상된다.

국내에서는 율촌화학이 비나플라스트(Vina Plast)와 합작한 율촌비나플라스틱(Youlchon Vina Plastic)의 잔여 지분 30%를 자사주로 매입함으로써 지분율을 88.57%까지 끌어올려 자회사로 편입시켰고 BOPP(Bi-axially Oriented Polypropylene) 판매 확대에 주력하고 있다.

베트남은 BOPP필름 수요가 10만톤이며, 율촌비나플라스틱은 월 1000톤 체제로 적극 대응하고 있다.

스미토모, 싱가폴에 PP 신규설비 건설 …

반면, 스미토모케미칼(Sumitomo Chemical: SCC)은 싱가폴에서 PP 및 MMA(Methyl Methacrylate) 생산능력을 확대한다.

PP는 지분의 70%를 보유한 현지 자회사 The Polyolefin (TPC)을 통해 2022-2023년 상업가동을 목표로 중합설비를 신규 건설할 계획이다.

생산능력은 밝히지 않고 있으나 포장소재 등 수요기업들의 요청에 따라 1997년 이후 최초로 신규설비 건설에 나선 것으로 파악되고 있다.

PP 플랜트 신규건설은 2019년부터 시작하는 3개년 경영계획 기간에 최종 결정을 내릴 예정이다.

TPC는 그동안에도 설비 개조를 통해 포장소재, 의료용기용, LiB(리튬이온전지) 분리막용 생산을 확대해왔으나 신규설비를 건설하는 것은 1997년 이후 처음이다.

다만, 원료 프로필렌(Propylene)을 어떻게 조달할지가 관건으로 파악된다.

TPC는 Petrochemical Corporation of Singapore(PCS) 등으로부터 원료를 조달받고 있으나 PCS는 현재 풀가동 상태로 공급여력이 부족하기 때문이다. 싱가폴 전체적으로 보아도 프로필렌은 항상 최대 20만톤 정도 공급이 부족해 수만-20만톤을 수입에 의존하고 있다.

이에 따라 PCS와 새로운 연계를 통해 프로필렌 조달을 모색하거나 다른 곳에서 공급받는 방안을 검토하고 있다.

TPC는 1984년 싱가폴 최초로 PP 및 PE(Polyethylene) 상업가동에 돌입했으며 현재 생산능력은 PP가 5라인 67만톤, LDPE(Low-Density PE)가 3라인 25만5000톤 수준이다.

포장소재용 PP, LDPE 뿐만 아니라 태양전지 봉지재 등에 사용하는 고순도 EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 공중합수지 생산능력도 상당한 것으로 파악되고 있다.

PP는 2016년 설비 개조를 통해 포장소재, 의료용기 등에 사용하는 랜덤(Random) 코폴리머 생산능력을 확대했으며, 2018년 여름에도 1개 라인을 개조해 LiB 분리막 기재 필름용 그레이드의 생산성과 품질을 향상시켰다.

투자를 통해 고부가가치제품 생산비중을 80%로 확대했다.

차기 투자에서는 품질 뿐만 아니라 양적인 면에서도 동남아시아에서 확대되고 있는 니즈에 대응할 방침이다.

아시아에서는 포장소재 증설 움직임이 활발히 나타나고 있으며 타이완, 한국, 타이 등의 PP 생산기업들이 투자를 적극화하고 있다.

TPC 역시 주력 분야의 경쟁이 심화할 것으로 예상됨에 따라 생산설비 신규건설 등으로 위상을 강화해나갈 예정이다.

MMA 8만톤 재가동도

MMA는 세계적으로 수급타이트가 장기화됨에 따라 가동중지 상태인 기존설비를 재가동할 방침이다.

MMA는 현지법인인 Sumitomo Chemical Asia(SCA)가 가동을 중단했던 1개 라인을 2019년 하반기에 재가동할 예정이다.

SCA는 싱가폴에서 MMA 모노머와 PMMA(Polymethyl Methacrylate)까지 일괄생산하고 있으며 생산능력은 모노머 3라인 22만3000톤, PMMA 3라인 15만톤이다.

현재 가동중단 상태인 모노머 플랜트는 생산능력이 8만톤이며, 촉매를 교체한 후 2019년 가을경 재가동할 예정이다.