일본, HFC-32의 미연성 대응 강화 … 멀티에어컨용 목표 설정 준비

일본이 에어컨 냉매의 GWP(지구온난화계수) 저감에 주력하고 있다.

일본 경제산업성은 빌딩용 멀티에어컨에 HFC(Hydrofluorocarbon)-32를 사용한다는 전제 아래 미연성을 갖춘 HFC-32의 GWP를 어떻게 낮출지와 관련한 목표 설정에 나섰다.

최근 안전성 평가 진전, 관계자가 연계한 대책에 맞추어 조직이 출범함에 따라 안전 확보를 위한 체제가 정비됐다고 판단했다.

HFC-32는 가정용 에어컨의 GWP 저감에 기여했으나 빌딩용 멀티에어컨은 사용량이 많을 수밖에 없어 미연성을 낮추기 위한 특별한 대응이 요구되고 있다.

HFC-32는 가정용 에어컨의 GWP 저감에 기여했으나 빌딩용 멀티에어컨은 사용량이 많을 수밖에 없어 미연성을 낮추기 위한 특별한 대응이 요구되고 있다.

HFC의 뒤를 잇는 차세대 냉매 중에서도 가연성을 보유한 것이 많아 연소성이 높은 냉매를 안전하게 사용할 수 있는 방안을 마련할 방침이다.

경제산업성은 프레온류를 사용한 냉매 등을 대상으로 순차적으로 GWP 저감 목표를 설정하고 있다.

출하제품의 가중 평균으로 목표를 달성할 것을 요구하고 있으며 목표치는 GWP가 가장 낮은 냉매가 보급되는 상황을 가정하고 설정하고 있다.

이에 따라 가정용 에어컨은 HFC-32 보급이 본격화되고 있다.

빌딩용 멀티에어컨은 HFC-32를 적용한 상황에서 목표치를 설정할 계획이었으나 특수한 가연성을 가지고 있어 검토기간이 상당기간 미루어져 왔다. 가정용과 달리 1개의 실외기로 여러 실내기를 가동하기 때문에 냉매 사용량이 많고, 누출되면 실내로 들어가 버릴 위험이 있기 때문이다.

이후 기기 생산기업들이 안전성을 평가해 교반장치, 통풍장치 설치 대책을 세웠고 이후 시공 관계자, 건축 사업자, 설비설계 사업자, 설비 사업자 등 관계된 사람들이 모여 종합적인 대책을 세우기 위해 2019년 가을 일본 냉매공조공업회를 사무국으로 한 빌딩용 멀티에어컨 이해관계자 회의가 설립됐다.

경제산업성은 빌딩용 멀티에어컨도 HFC-32 보급을 추진할 수 있는 환경이 정비됐다고 판단하고 GWP 저감을 위한 목표를 다시 설정하고 있다. 목표치는 가정용 에어컨과 동일하게 설정하고 2025년 조기 달성을 촉진할 계획인 가운데 산업계 회의 등을 거쳐 2020년 중으로 제도화할 방침이다.

일본은 몬트리올 협정서의 키갈리 협정 개정을 통해 2019년부터 프레온류의 생산과 사용량을 이산화탄소(CO2) 환산 기준으로 단계적으로 감축해야 한다.

현재 사용하고 있는 HFC만으로는 감축 목표를 달성할 수 없어 GWP가 압도적으로 낮은 차세대 냉매로 전환할 필요가 있으나 GWP와 연소성은 트레이드 오프 관계이기 때문에 대체 소재 중 가연성이 높은 냉매가 많은 것으로 알려졌다.

빌딩용 멀티에어컨에 투입하는 미연성 냉매는 관계자들의 노력을 통해 안전하게 사용할 수 있게 됐으나 앞으로 다른 가연성 냉매도 안전하게 사용할 수 있도록 노력을 기울여야 한다고 판단하고 있다.

일본은 HFC 감축 계획도 공개했다.

경제산업성은 몬트리올 의정서 개정안 채택으로 HFC가 새롭게 의무 감축 대상에 포함됨에 따라 2025년 사용량을 2840만톤, 2030년 1450만톤으로 설정해 2025년까지 연평균 10.4%, 2026년부터 2030년까지 12.6% 감축할 계획이다.

관련 사업자들은 계획에 맞추어 제조 및 수입량을 할당받는다.

HFC는 오존층을 파괴하는 특정 프레온 대체물질로 냉장고, 에어컨 냉매 등으로 널리 보급됐으나 온실효과가 높아 2016년 몬트리올 의정서의 키갈리 협정에서 의무적으로 감축해야 할 대상으로 포함됐다.

일본을 비롯한 선진국 그룹은 기준치 대비 2019년까지 10%를 줄여야 하고 2024년에는 40%, 2029년 70% 등으로 감축 폭을 확대해 최종적으로는 85%까지 줄이도록 의무화돼 있다.

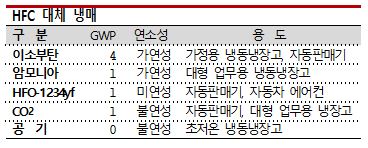

HFC를 대체할 수 있는 그린냉매로는 이소부탄, CO2, HFO(Hydrofluoroolefin)-1234yf, 공기, 암모니아(Ammonia) 등이 주목받고 있으며 가정용 냉동‧냉장고와 자동판매기, 자동차 에어컨, 중‧소형 업무용 냉동‧냉장고 등에 도입이 시작되고 있다.

대체후보 도입을 검토하고 있는 용도도 있으며 감축 목표 달성을 위해서는 신규 냉매 개발과 녹색 냉매의 적용범위 확대 등이 반드시 필요할 것으로 판단되고 있다.

신규 이용량을 감축하기 위한 회수‧재생 추진도 중요한 것으로 파악된다. (K)