바이오 플래스틱 시장이 급속도로 성장하고 있다.

바이오 플래스틱은 해양 플래스틱 쓰레기 문제, SDGs(지속가능발전목표), 순환경제 등 환경과 관련된 이슈가 부상하면서 순풍을 맞고 있다.

2019년 1월에는 글로벌기업들이 모여 플래스틱 폐기물 문제 해결을 위한 국제연합 AEPW(Alliance to End Plastic Waste)를 결성했다.

일본에서는 정부가 2019년 5월 플래스틱 자원순환 전략, 해양 플래스틱 쓰레기 대책 실천계획을 마련했으며 6월 발표한 바이오전략 2019에서는 9개 중점영역 가운데 2번째에 바이오 플래스틱을 포함했다.

일본 화학공업협회 등 화학 관련 5개 단체는 2018년 해양 플래스틱 문제 대응협의회(JaIME)를 설립했으며 2019년 1월에는 다양한 업종 사이의 협력 및 이노베이션을 가속화하기 위한 플랫폼으로 Clean Ocean Material Alliance(CLOMA)를 설립했다.

최근에는 유통 메이저들이 순환경제를 추구하고 있어 바이오 플래스틱 시장 성장이 가속화될 것으로 예상되고 있다.

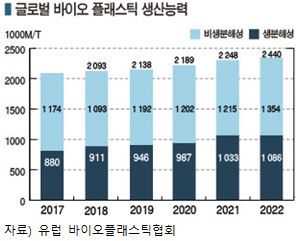

글로벌 생산능력 2024년 242만톤으로 확대

바이오 플래스틱은 환경문제가 이유로 부상하면서 시장이 급성장하고 있다.

유럽 바이오플래스틱협회에 따르면, 2019년 글로벌 바이오 플래스틱 생산능력은 바이오매스 베이스 94만톤, 생분해성(Biodegradable) 베이스 117만톤으로 총 211만톤에 달했다.

특히, 2024년에는 바이오매스 베이스 109만톤, 생분해성 베이스 133만톤으로 250만톤에 육박할 것으로 예상되고 있다.

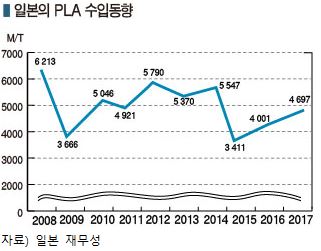

일본은 2017년 바이오 플래스틱 출하량이 3만9500톤으로 바이오매스 3만500톤, 생분해성 2300톤을 차지했으며 플래스틱 자원순환 전략을 통해 2030년까지 약 200만톤을 도입하겠다는 목표를 세우고 있다.

일본은 2017년 바이오 플래스틱 출하량이 3만9500톤으로 바이오매스 3만500톤, 생분해성 2300톤을 차지했으며 플래스틱 자원순환 전략을 통해 2030년까지 약 200만톤을 도입하겠다는 목표를 세우고 있다.

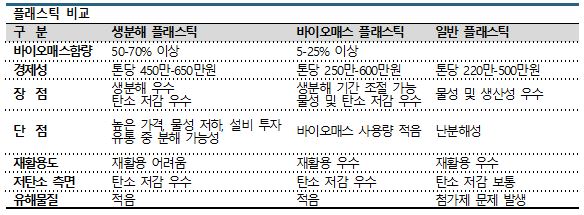

바이오 플래스틱은 미생물에 따라 분해되는 생분해성 플래스틱, 바이오매스를 원료로 생산하는 바이오매스 플래스틱으로 분류된다.

생분해성 플래스틱은 사용 후 자연계에 존재하는 미생물에 따라 최종적으로 물과 이산화탄소(CO2)로 분해돼 자연계로 순환되는 플래스틱으로 일반 플래스틱과 동일하게 사용할 수 있으며 PLA(Polylactic Acid), PBS(Polybutylene Succinate), PHBH 등 PHA(Polyhydroxyalkanoate) 계열이 대표적이다.

음식물 쓰레기 등을 생분해성 플래스틱 봉투로 회수해 퇴비화‧가스화하는 방식으로 처리할 때 음식물 쓰레기는 퇴비 및 메탄가스로 전환되고 수집봉투는 생분해됨에 따라 폐기물을 감축할 수 있는 이점이 있다.

멀칭필름에도 생분해성 플래스틱이 적용되고 있다.

바이오매스 플래스틱은 재생 가능한 바이오매스 자원, 즉 생물에서 유래하는 유기성 자원을 화학적 또는 생물학적으로 합성한 플래스틱으로 주로 옥수수, 사탕수수 전분 및 당질을 원료로 사용하고 있다.

소각 처리해도 바이오매스가 보유한 탄소 중립적 특성에 따라 대기 중 CO2 농도가 상승하지 않아 지구온난화 방지, 화석자원에 대한 의존도 저감에 기여할 것으로 평가되고 있다.

소비재 메이저 중심으로 바이오 채용 확대

바이오 플래스틱은 순환경제가 강조되면서 세계적으로 보급이 확대되고 있다.

특히, 생분해성 플래스틱은 지구온난화, 화석자원 고갈, 미세 플래스틱 등 폐기물 문제에 대해 유효한 솔루션을 제공할 수 있어 해양 플래스틱 문제와 관련된 대책이 활발해지면서 주목받고 있다.

그러나 보급에는 여전히 경제성이 걸림돌로 작용하고 있으며 코스트 감축을 포함해 다양한 과제 해결 및 환경 정비가 요구되고 있다.

하지만, CSR(사회적 책임) 활동을 중시하는 소비재 메이저를 중심으로 바이오 플래스틱 채용을 확대하고 있다.

코카콜라(Coca-Cola)는 바이오 PET(Polyethylene Terephthalate)를 음료수병에, 세븐일레븐(Seven Eleven)과 맥도날드(McDonald’s)는 비닐봉투 원료로 바이오 PE(Polyethylene)를 활용하고 있다.

일본에서는 미세 플래스틱에 따른 해양오염이 문제시됨에 따라 화학 관련단체들이 모여 해양 플래스틱 문제 대응협의회를 설립하는 등 행정 및 산업계의 움직임이 본격화되고 있다.

카네카(Kaneka)는 100% 식물 베이스 생분해성 수지인 PHBH를 개발해 유럽 국제인증기관에서 해양 생분해성에 대한 인증을 취득한데 이어 PHBH 생산설비를 대형화하고 있으며 2만톤 상업 플랜트 건설을 검토하고 있다.

미츠비시케미칼(Mitsubishi Chemical)은 PBS 원료의 100% 바이오화를 추진하고 있으며 새롭게 바이오 폴리에스터(Polyester) 양산을 계획하고 있다.

지방자치단체들도 교토(Kyoto)가 바이오 PE를 투입한 가정용 유료 쓰레기봉투를 생산하는 등 채용을 확대하고 있다.

일본 바이오플래스틱협회는 도쿄올림픽·패럴림픽을 앞두고 선수촌 식당 등에서 사용하는 일회용 식기구에 생분해성 플래스틱 도입을 제안하는 등 바이오 플래스틱 보급을 확대하기 위한 활동에 힘을 기울이고 있다.

라이온델바젤, 네스테와 바이오 PP‧PE 상업화

글로벌 석유화학 메이저인 라이온델바젤(LyondellBasell)은 핀란드 에너지기업 네스테(Neste)와 공동으로 바이오 베이스 PP(Polypropylene) 및 LDPE(Low-Density PE) 병행 생산을 추진하고 있다.

네스테의 바이오 베이스 원료에서 추출한 재생 탄화수소 경험과 라이온델바젤의 화학기술 역량을 활용한 프로젝트로 식품포장용 생산에 성공한 것으로 알려졌다.

Circulen 브랜드로 공급하며, 제3의 시험기관에서 탄소 추적기를 사용해 확인한 결과 재생 가능 폴리머 함량이 30% 이상인 것으로 확인됐다.

라이온델바젤의 올레핀‧폴리올레핀 부문 수석부사장 Richard Roudeix는 “라이온델바젤은 오랫동안 순환경제를 지원하기 위한 연구를 추진해왔고 재생 가능한 자원 활용을 통해 기후변화에 대응하는 환경 목표 달성을 위해 바이오 폴리머를 개발했다”고 밝혔다.

네스테 회장 겸 CEO Peter Vanacker는 “플래스틱에 더 많은 바이오 베이스 원료 도입이 가능하게 됐으며, 네스테의 재생 탄화수소가 상업적 바이오 폴리머 생산에서 완벽한 기능을 발휘해 매우 만족스럽다”고 강조했다.

네스테는 2018년 3분기에 이케아(IKEA)와 파트너십을 맺었다.

2030년까지 이케아가 플래스틱을 재활용 또는 재생 소재로 전면 대체하고 목표 실현을 지원하기 위해 바이오 기반 PP 상업생산도 시범적으로 실시할 예정이다.

현재까지 바이오 베이스 폴리머는 폴리에스터 및 PA(Polyamide)의 직·간접적 대체재 개발에 중점을 두고 대부분 미생물에 의해 쉽게 생성되는 대사 산물 결과에 초점을 둔 반면, PP와 PE 생성에 사용되는 단량체인 프로펜(Propene) 및 에텐(Ethene)은 미생물에 의해 생성되는 일반적인 대사 산물이 아니라 발효된 사탕수수에서 합성돼 에탄올(Ethanol)을 생성한다.

IDTechEx는 바이오 베이스 PP 시장이 2023년 2700톤에 불과하나 소비자의 인식이 높아짐에 따라 바이오 베이스 폴리올레핀 수요 증가율이 석유화학제품의 3-4배에 달할 것으로 예상하고 있다.

세계경제포럼(WEF)은 세계적으로 플래스틱 생산량이 2015년 기준 3억2000만톤을 상회했고 종이·나무 대체가 거론되고 있지만 대규모 벌목 등 또 다른 환경문제를 야기할 수 있어 대안으로 바이오 플래스틱 생산을 확대해야 한다고 주장하고 있다.

노바몬트, 생분해성 PBAT 아시아 시장 공략

유럽에서는 이태리의 생분해성 플래스틱 생산기업 노바몬트(Novamont)가 Mater-Bi를 생산하고 있다.

식물 베이스 PBAT(Polybutylene Adipate Terephthalate)와 열가소화 전분을 원료로 사용하는 100% 생분해성 플래스틱인 Mater-Bi는 육지 뿐만 아니라 바다에서도 미생물에 따라 분해되는 특징이 있어 환경의식이 높은 유럽을 중심으로 수요가 증가하고 있으며 타이, 멕시코에서도 채용하고 있다.

노바몬트는 2021년까지 생산능력을 16만톤에서 20만톤으로 확대할 방침이다.

토양에서 분해돼 회수작업이 필요 없는 농업용 생분해성 멀칭필름 원료로 활용되고 있으며 필름, 사출, 압출, 캐스트, 진공 등 다양한 성형방법에 대응할 수 있어 비닐봉투, 비료봉투, 일회용식기, 종이코팅 등 광범위한 분야에서 활용되고 있다.

일본에서는 GSI크레오스(GSI Creos)가 환경 관련사업 확대의 일환으로 생분해성 플래스틱 시장에 진출한 후 노바몬트와 대리점 계약을 체결하고 Mater-Bi를 수입해 공급하고 있다.

GSI크레오스는 일본에서도 미세 플래스틱에 따른 해양오염에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 노바몬트가 유럽에서 성과를 거두고 있는 대책을 참고해 일본시장 개척을 강화하고 있다.

비닐봉투, 식품용기, 식기, 종이컵 등 일본 성형가공기업과 파트너십 계약을 체결해 Mater-Bi 보급을 확대하고 있으며 농업용 멀칭필름용으로도 공급을 확대하고 있다.

SK케미칼, 생분해성 PLA 개발로 유럽시장 개척

국내에서는 SK케미칼이 친환경 플래스틱 개발을 선도하고 있다.

SK케미칼은 2011년 옥수수·사탕수수 찌꺼기를 발효시킨 유산을 고분자물질로 결합시킨 생분해성 PLA 개발에 성공했다. 섭씨 60도에서 6개월 이내에 분해되는 성질을 갖추어 미국, 유럽 등에서 생분해성 인증을 추진하고 있으며 2020년 에코플랜(eco-PLAn) 브랜드로 상용화할 계획이다.

유럽연합(EU)은 플래스틱제품 사용을 규제하면서 바이오 플래스틱 시장 성장을 주도하고 있으며 2021년부터 친환경 원료를 사용하지 않은 플래스틱 식기류, 빨대, 병 유통을 전면 금지할 예정이다.

국내에서도 2019년 4월부터 자원재활용법에 따라 일회용 비닐봉투 사용을 금지하기 시작했으나 대상이 전국 대형 마트 2000곳과 165평방미터 이상의 슈퍼마켓에 한정돼 실효성이 떨어지는 것으로 평가되고 있다.

정부는 폐기물 처리에 드는 비용 부과 예외조항을 2018년 2월부터 시행해 생분해성 플래스틱 폐기물에는 처리비용을 부과하지 않을 방침이나 바이오 베이스 플래스틱(석유‧바이오 베이스 소재 혼합)은 완전히 배제하고 있다.

상용화가 힘든 생분해성 플래스틱은 폐기물부담금이 면제되지만 바이오매스 플래스틱은 일반 플래스틱에 불과하는 폐기물부담금을 별도기준 없이 부담케 하고 있다.

바이오매스 플래스틱 중 250kg의 바이오 소재가 750kg의 석유 소재와 함께 혼합돼 있어도 일반 석유 베이스 플래스틱 1톤에 부과하는 폐기물부담금과 동일금액을 부과하고 있다.

정부가 폐기물부담금을 면제해준 생분해성 수지는 바이오매스 함량이 50-70%에 달해야 한다.

하지만, 생분해성 플래스틱은 일반 플래스틱처럼 부드럽지 않아 성형ㆍ가공이 힘들고 생분해가 빠르게 진행되면 내용물 보존력이 떨어지고 재활용이 어려운 난점이 있다.

반면, 석유 베이스에 바이오 소재를 혼합한 바이오매스 플래스틱은 바이오매스 함량이 5-25%로 낮지만 기존 플래스틱과 물성이 비슷하고 생분해 기간도 일반 플래스틱보다 빨라 기존 플래스틱을 대체소재로 각광받고 있다.

LG화학, 옥수수 성분 100% 생분해성 소재 개발

LG화학도 합성수지와 동등한 성질을 구현하는 100% 생분해성 소재를 개발했다.

LG화학은 미래기술연구센터가 옥수수 성분의 포도당과 폐글리세롤을 활용한 생분해성 신소재를 개발했으며 PP 등 합성수지와 동등한 기계적인 물성과 투명성을 구현하는 단일소재로 세계 최초라고 10월19일 발표했다.

기존 생분해성 소재는 물성과 유연성을 강화하기 위해 다른 플래스틱 소재나 첨가제를 혼합해야 하기 때문에 공급기업별로 물성과 가격이 달랐으나, LG화학이 개발한 신소재는 다른 소재나 첨가제가 들어가지 않는 단일소재여서 수요기업이 원하는 품질이나 용도에 맞추어 물성을 갖출 수 있는 것으로 알려졌다.

특히, 유연성을 기존 생분해성 소재보다 최대 20배 이상 개선했으며 가공 후에도 투명성을 유지할 수 있어 생분해성 소재를 다량 사용하는 친환경 포장재에 큰 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다.

최근 세계 각국에서 일회용품 사용규제를 강화하면서 생분해성 소재 수요가 증가하고 있어 비닐봉투, 완충제, 일회용 컵, 마스크 부직포 등 다양한 분야에서 사용될 것으로 기대하고 있다.

LG화학은 현재 국내외에서 생분해성 관련 원천특허 25건을 보유하고 있다.

신소재는 독일 국제인증기관 딘 서스코(DIN CERTCO)로부터 유럽의 산업 생분해성 인증 기준에 따라 120일 안에 90% 이상 생분해된다는 결과를 확인받았다.

신소재는 독일 국제인증기관 딘 서스코(DIN CERTCO)로부터 유럽의 산업 생분해성 인증 기준에 따라 120일 안에 90% 이상 생분해된다는 결과를 확인받았다.

LG화학은 신기술을 바탕으로 생분해성 소재 시장 진입에 속도를 내고 동시에 바이오 원료 확보에도 박차를 가할 계획이다.

2022년 수요기업을 대상으로 시제품 평가를 진행하고 2025년 양산을 목표호 하고 있다.

LG화학 최고기술경영자(CTO) 노기수 사장은 “세계적으로 친환경 소재에 대한 관심이 커지고 있는 가운데 100% 바이오 원료를 활용한 독자기술로 생분해성 원천 소재를 개발했다는데 의미가 있다”며 “자원 선순환과 생태계 보호에 앞장서는 화학기업으로 발돋움하겠다”고 강조했다.

LG화학은 글로벌 생분해성 소재 시장이 2019년 4조2000억원에서 2025년 9조7000억원으로 연평균 약 15% 성장할 것으로 예상하고 있다.

일본, 비닐봉투 유료화로 수요 확대 가속화

일본에서는 유통기업들이 바이오 플래스틱 도입에 박차를 가하고 있다.

일본은 2020년 7월부터 비닐봉투 유료화가 의무화됨에 따라 바이오 플래스틱 채용이 확대될 것으로 예상되고 있다. 모든 소매점포가 대상에 포함된다.

다만, 육류나 어류 등을 담는 얇은 봉투, 식물 베이스 플래스틱이 25% 이상 배합된 봉투, 해양에서 생분해성을 나타내는 봉투, 반복 사용할 수 있는 두께 0.05mm 이상의 봉투는 제외된다.

일본 폴리올레핀(Polyolefin) 필름공업조합은 일본의 플래스틱 베이스 비닐봉투 사용량이 연평균 약 20만톤에 달하는 것으로 파악하고 있다.

최근에는 정부가 의무화하기에 앞서 비닐봉투를 유료로 제공하는 움직임이 확산되고 있다.

이온그룹(AEON Group), 마쓰모토키요시(Matsumoto Kiyoshi)는 2020년 4월 유료화했으며 패밀리마트(Family Mart)는 7월 유료화한 것으로 알려졌다.

세븐일레븐은 2019년 가네카(Kaneka)가 공급하는 생분해성 수지 PHBH를 채용한 친환경 빨대를 카페에 도입하기 시작했다. 가네카는 시세이도(Shiseido)와 공동으로 화장품 용기도 개발하고 있다.

생분해성 플래스틱은 해양 플래스틱 문제와 관련해 더욱 주목받고 있으나 생분해성은 온도 및 습도, 토양, 수질 환경에 따라 다르게 나타나며 생식하는 미생물 종류 및 밀도에 따라 잘 분해되는 플래스틱 종류도 다른 것으로 파악되고 있다.

물에서는 가네카의 PHBH, 미츠비시케미칼의 PBS 등 일부만 분해되는 것으로 알려졌다.

일본은 바이오 PE 및 생분해성 플래스틱 수요가 계속 증가하고 있으나 생산능력이 따라가지 못해 수급이 타이트하고 비닐봉투가 유료화되는 2020년 7월 이후 수급타이트가 더욱 심화될 것으로 우려하고 있다.

고가에도 환경의식 향상으로 관심도 상승

바이오 플래스틱은 뛰어난 친환경성에도 불구하고 가격이 높아 장기간 수요기업의 관심을 끌지 못했으나 최근 상황이 변화하고 있다.

정부, 수요기업, 소비자 등 모든 이해관계자가 문제의 심각성을 인식하면서 미래에 대한 투자를 우선하는 태도를 보이고 있기 때문이다.

글로벌 유통기업이 중장기적인 목표수치를 설정하는 것도 이전과는 다른 흐름으로 소비자 계발을 통해 시장 성장을 가속화할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

일본 신에너지‧산업기술종합개발기구(NEDO) 산하 기술전략연구센터(TSC)는 2019년 11월 바이오매스 플래스틱의 과제를 정리한 보고서를 발표했다.

생분해성 바이오매스 플래스틱에 대해서는 ①원료인 당 및 식물유 코스트 감축 ②발효공정 효율화와 생산능력 확대 ③새로운 해양 생분해성 플래스틱 개발과 시장 확대 ④컴파운드화 및 기능성 충전제 등을 이용한 성형가공기술 개발 ⑤해양 생분해성을 평가하는 시험방법 확립을 제시했다.

비생분해성 바이오매스 플래스틱에 대해서는 ①저가에 안정적으로 입수할 수 있는 원료 확보 ②당 발효공정 효율화에 필요한 미생물 개량 및 고기능성 촉매 활용 ③PP 등 수요가 많은 플래스틱의 바이오화 ④종류 다양화를 과제로 꼽았다.

미츠비시, 식품‧자동차용으로 채용 확대

미츠비시케미칼은 바이오 PBS와 바이오 EP(엔지니어링 플래스틱) 브랜드 Durabio를 중심으로 바이오 플래스틱 사업을 확대하고 있으며 다양한 친환경 소재를 개발함으로써 지속가능한 사회를 실현하는데 힘을 기울이고 있다.

바이오 PBS는 유럽 및 미국에서 커피 캡슐용 수요가 크게 증가하고 있다.

일본에서는 비닐봉투 유료화에 맞추어 친환경 봉투 도입을 검토하는 수요처가 증가하고 있어 해양 분해성이 높은 필름 개발을 추진하고 있으며, 바이오 PBS는 상온에서 분해되는 성능이 뛰어나 일반적인 토양환경에서도 쉽게 분해됨으로써 관심을 끌고 있다.

미츠비시케미칼은 유럽에서 더욱 높은 레벨의 생분해성 인증 취득을 목표로 하고 있으며 커피 캡슐을 비롯한 식품포장재, 쇼핑백, 비닐봉투 등 일회용품을 대상으로 개발을 추진하고 있다.

생산설비는 타이에서 PTT Global Chemical(PTTGC)과 합작으로 가동하고 있으며, 특히 유럽 및 미국 수요가 급속히 증가함에 따라 풀가동을 계속하고 있어 생산능력 확대를 위한 사업화타당성 조사(FS)를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

Durabio는 내흠집성, 내후성 등을 활용한 비도장제품이 주목받고 있으며 자동차 내‧외장부품을 중심으로 공업용 채용도 확대되고 있다.

고휘도 경면과 더불어 파장 선택성이 요구되는 자동차 외장센서 커버, 비도장 은색 내장부품, 3D 형상이 요구되는 스마트폰 백커버 등 고부가가치 용도를 비롯해 바이오매스 소재로 각종 용기에도 투입되고 있다.

미츠비시케미칼은 수요 확대에 대응하기 위해 2019년 일본 후쿠오카(Fukuoka) 공장의 중합능력을 5000톤에서 8000톤으로 확대했으며 앞으로는 광학특성을 활용해 대형화되고 있는 자동차용 디스플레이, 화장품 용기 등 신규 용도를 개척할 방침이다.

다이셀, 신제품 개발에 용도 개척 박차

다이셀(Daicel)은 천연소재 베이스 플래스틱인 초산셀룰로스(Cellulose Acetate)를 공급하고 있다.

최근에는 해양 생분해성을 2배로 향상시킨 신제품을 개발하고 기존 용도와 함께 해양 플래스틱 쓰레기로 문제시되고 있는 용도에 대한 공급을 적극화할 방침이다.

초산셀룰로스는 식물에 함유된 셀룰로스(Cellulose)와 자연계에 존재하는 초산(Acetic Acid)을 원료로 생산해 최종적으로 물과 CO2로 분해되며 토양, 폐기물 뿐만 아니라 해양에서도 분해성능을 발휘하는 것으로 나타나고 있다.

해양분해 속도는 수개월에서 수년에 달하나 다이셀이 개발한 신제품은 분자구조를 변경해 분해성능을 2배 향상시켰으며 분자설계에 따라 분해속도를 조절할 수 있는 것으로 알려졌다.

초산셀룰로스는 강도가 높고 투명한 특성을 활용해 섬유, 액정보호필름, 일상용품 등에 다양하게 투입되고 있다.

다이셀은 기존 용도 뿐만 아니라 일회용 수저, 빨대, 병뚜껑, 비닐봉투, 도시락 제조용으로 공급하기 위해 성형성능 향상을 위한 연구개발(R&D)을 진행하고 있으며, 2021년 생산능력을 3000-5000톤 수준으로 확대할 방임인 것으로 알려졌다.

용도 개척의 일환으로 석회석을 주원료로 사용한 복합소재 LIMEX를 생산하고 있는 벤처기업 TBM과 함께 신소재 개발에도 착수했다.

2020년 채용을 목표로 생분해성을 보유한 초산셀룰로스와 석회석을 원료로 이용해 환경부하가 적은 플래스틱 및 종이 대체소재를 개발하고 있으며, 다른 소재와 복합함으로써 신규 용도를 탐색하는 프로젝트도 진행하고 있다.

가네카, PHBH 상업생산 본격화

가네카는 생분해성 폴리머 PHBH를 본격적으로 적용하기 위한 준비에 박차를 가하고 있다.

종이컵 코팅, 식품 연포장재, 비닐봉투 등 일반소비자가 사용하는 상품용 소재로 평가를 진행하고 있으며 앞으로는 플래스틱 분야에서 축적한 지식을 활용해 용도를 다양화할 방침이다.

최근에는 글로벌 생산능력을 2만톤으로 확대하겠다는 목표를 세우고 일본 다카사고(Takasago) 공장에 5000톤 설비를 완공했다.

토양 및 해양 생분해성을 겸비한 PHBH는 2019년 세븐일레븐이 세븐카페에서 제공하는 빨대에 채용했으며 7월 오사카(Osaka)에서 개최된 G20 정상회담에서는 쓰레기봉투, 커트러리에 사용한 것으로 알려졌다.

최근에는 패스트푸드점 등에서 이용하는 종이컵 내면코팅 용도를 주목하고 있으며 연포장용 필름에 필요한 물성을 갖춘 그레이드를 개발해 식품 외장용 채용을 추진하고 있다.

비닐봉투는 다른 생분해성 수지와 조합한 퇴비화 대응 그레이드와 해양 생분해성 플래스틱 100% 그레이드로 접근하고 있다.

발포체 노하우를 활용해 포장재 및 완충재에 대한 적용방안도 모색하고 있다.

2021년부터 본격적으로 마케팅을 시작할 계획이며 Kanekalon을 통해 축적한 섬유화 기술을 응용함으로써 부직포, 모노필라멘트로 성형해 어망, 낚싯줄용을 개발할 방침이다.

가네카는 가공성이 보급을 좌우할 것으로 예상하고 BDP기술연구소, 바이오테크놀로지연구소, 생산기술연구소가 협력해 조성 및 분자량 조합에 따라 기존 성형기로 가공할 수 있는 폴리머를 개발하고 있다.

가네카는 중장기적으로 PHBH 20만톤 생산체제를 구축하겠다는 목표를 세우고 있다.

유니티카, 고기능제품 공급에 주력

유니티카(Unitika)는 PLA를 이용한 바이오매스 플래스틱 Terramac 브랜드를 섬유, 부직포, 성형가공용 수지로 공급하고 있다.

Terramac은 환경의식이 향상됨에 따라 생분해성 및 식물 베이스라는 특징을 바탕으로 다양한 분야에서 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 삼각형 티백용이 주류를 이루고 있다.

유니티카는 삼각형 티백용으로 모노필라멘트, 단섬유, 부직포를 공급하고 있으며 중국, 타이완 등 해외제품과 차별화하기 위해 제조공정을 더욱 효율화할 수 있는 가공성 향상에 힘을 기울이고 있다.

다양한 형태의 티백에 대한 대응도 추진하고 있으며 2019년에는 빨대용 수지 그레이드 TP-5040을 개발했고 감촉이 좋고 거품이 잘 생기는 기능성을 발휘할 수 있는 샤워타올용 판매가 증가하고 있으며 토목용으로도 공급하고 있다.

불순물이 적어 투명도가 높고 잘 부러지지 않는 모노필라멘트를 개발해 3D프린터 시장에도 공세를 가하고 있다.

식물 베이스 방향족 PA 수지 브랜드 Xecot도 공급을 확대하고 있다.

Xecot은 피마자 종자에서 추출한 피마자유를 원료로 생산하는 슈퍼 EP로 내열성이 뛰어나 자동차 덕트부품 등에 채용되고 있고, PA11 브랜드 Castron은 피마자 베이스 바이오매스 소재로 100% 천연자원을 투입함으로써 타이어코드 생산에 투입되고 있다.

유니티카는 2019년 5월 기술개발기획실 산하에 지속가능추진그룹을 설치하고 식물 베이스 및 리사이클 원료 활용, 폐플래스틱 리사이클에 대한 R&D에 힘을 기울이고 있다.

소지츠, 친환경 그린PE 보급 본격화

소지츠(Sojitz Planet)는 사탕수수를 원료로 사용하는 그린(Green) PE 공급을 확대하고 있다.

세계적으로 해양 플래스틱 등 플래스틱 폐기물 문제가 심각해짐과 동시에 바이오 플래스틱에 대한 관심이 높아짐에 따라 그린PE 수요가 증가하고 있기 때문이다.

특히, 일본에서는 2020년 7월부터 유료화가 의무화되는 비닐봉투 용도가 급속히 증가해 2019년 그린PE 판매량이 전년대비 2배 확대된 것으로 알려졌다.

2019년 10월에는 사장 직속으로 환경지속가능사업실을 신설하고 장기간 그린PE를 판매하며 축적한 경험과 노하우를 활용해 바이오매스 및 생분해성 플래스틱, 리사이클 등 환경대응 솔루션을 종합적으로 제공할 수 있는 체제를 구축함으로써 환경 관련 비즈니스를 차세대 주력사업으로 육성할 방침이다.

환경 관련 전임 담당자를 실장 포함 6명으로 확충해 비즈니스 제휴 등도 적극적으로 추진하고 있다.

환경지속가능사업실이 오지홀딩스(Oji Holdings)와 공동으로 진행하고 있는 바이오 플래스틱 개발사업은 일본 환경성의 위탁사업으로 채택됐다.

앞으로 3년간 식용이 아닌 나무에서 채취한 펄프를 원료로 PLA 및 PE 생산을 실증할 방침이다.

PLA는 소량 생산할 수 있는 체제를 구축하고 있어 2020년 샘플작업 및 마케팅을 시작할 수 있을 것으로 예상하고 있다.