독일이 신재생에너지 발전을 적극적으로 확대하고 있으나 후유증이 만만치 않아 우려된다.

독일은 2021년 말 원자력발전소 3기 가동을 중단했고 2022년 말까지 추가로 3기를 중단함으로써 원전을 전부 폐지할 계획이다.

그러나 독일 정부가 신재생에너지 전환 정책을 가속화하면서 독일 뿐만 아니라 유럽 전역에서 전기요금이 급등하고 있어 대응책 마련이 요구되고 있다.

특히, 독일이 원전을 폐지하면서 러시아산 천연가스 수입을 확대함으로써 러시아가 원유‧천연가스 수출로 벌어들인 자금을 바탕으로 우크라이나를 침공한 것으로 나타나 섣부른 신재생에너지 정책이 화를 불렀다는 지적이 제기되고 있다.

원자력발전 전면 폐지에 신재생에너지 대체

독일은 2045년까지 기후중립을 달성하겠다고 선언했으며 중기적으로는 2030년 전체 전력 소비량의 65%를 재생에너지로 충당하기로 법제화했다.

2021년 12월 메르켈 정권의 뒤를 이어 출범한 올라프 숄츠 연립정권도 녹색당 의견을 반영해 2030년까지 전체 전력 소비량의 80%를 재생에너지로 충당하겠다는 더욱 강력한 목표를 내걸고 있다.

독일은 현재 재생에너지와 비재생에너지 베이스 전력이 50대50으로 구성돼 있다.

재생에너지 비중은 풍력발전 20%, 태양광 10%, 바이오매스 10%, 수력 5% 등이며 신규 연립정권이 상세 비중은 밝히지 않았으나 2030년 국토의 2%에서 육상 풍력발전을 설치할 예정이라고 밝힘에 따라 앞으로 풍력발전에 대한 투자를 더욱 확대할 것으로 예상된다.

독일 정부가 2020년 제정한 국가수소전략에 따르면, 독일은 그린수소 도입을 전제로 90억유로(약 12조원)를 수소산업 진흥에 투입할 계획이다. 수소 용도로는 운수업과 제조업을 망라하고 있으며 운수업은 수소를 연료로 사용하는 트럭, 버스, 철도, 선박에 대한 투자를 지원할 방침이다.

제조업은 철강, 화학 분야를 주목하고 있고 제조공정에서 수소 이용을 장려하는 방안을 검토하고 있다.

독일은 일본 후쿠시마(Fukushima) 원자력발전소 폭발사고 이후 오랜 기간 극우정당 등 일부를 제외한 국민 대다수가 원자력발전 폐지를 지지해왔고, 프랑스가 최근 도입을 적극화하고 있는 소형모듈 원자로(SMR)를 부정적으로 바라보고 있으며 기후변화 대책에서도 원자력발전을 크게 다루지 않고 있다.

2030년대까지 탈석탄 정책 가속화

석탄화력발전소는 현재 전체 전력 수요의 25%를 충당하고 있으나 메르켈 정권이 2038년까지 탈석탄을 달성하겠다고 밝혔고 신규 연립정권은 2030년대에 탈석탄에 나설 것이라고 선언했다.

산업계, 지역 대표, 노동조합 등의 탈석탄에 따른 불이익을 우려하는 집단들과 선제적으로 회의를 진행해 얻은 결론이며 재정 지원과 직업훈련을 조합한 프로그램을 준비하고 있다.

경제적 기반이 취약한 구동독 지역의 발전소는 폐지 순서를 뒤로 돌리기로 했으나 비 재생에너지 가운데 천연가스 베이스 화력발전만을 남기게 된다. 천연가스 화력발전은 비 재생에너지 가운데 유일하게 최근 30년 동안 비중을 확대했으며 다른 재생에너지로 전환하는 과정에서 연결고리 역할을 담당하고 있다.

독일 정부는 메르켈 정권 때부터 장기간에 걸쳐 기후중립 발전으로 모든 전력 소비량을 충당하겠다는 목표를 설정했으나 최근 러시아가 우크라이나를 침공하면서 국제유가가 배럴당 110-120달러로 폭등하는 등 에너지 가격 폭등으로 어려움을 겪고 있다.

러시아산 수입비중 34-55% 달해

독일은 2030년대까지 석탄발전소를 단계적으로 폐지하는 대신 2035년까지 100% 태양광·풍력으로 전기를 공급할 계획이다.

하지만, 재생에너지 가격 급등으로 뒤통수를 맞았고 2021년에는 풍력발전까지 부진하자 전력 부족을 원전·석탄 발전으로 메꾼 것으로 파악된다.

2021년 독일의 석탄발전 비중은 28.1%로 2020년 23.7%에 비해 높았고 원전 발전량도 증가한 반면, 풍력·태양광 등 재생에너지 비율은 44.1%에서 40.9%로 하락했다.

특히, 우크라이나 전쟁으로 에너지 안보 위기에 빠진 것으로 평가된다. 석유·천연가스 공급 불안이 확대됨으로써 재생에너지로 메우기 어려워지고 있다.

독일은 원유 수입비중이 98%로 절대적이고 천연가스는 95%, 연료탄은 100% 수입하고 있다. 더군다나 가스의 55%, 석탄의 52%, 광물성 오일(Mineral Oil)의 34%를 러시아에서 수입하고 있다.

러시아와 연결된 가스관 노르트스트림은 독일 에너지 공급의 생명줄이고 노르트스트림2까지 건설하고 있으나 우크라이나 사태로 건설을 중단해 에너지 정책 전반을 재설정해야 할 것으로 예상되고 있다.

파이낸셜타임스는 “독일의 천연가스 의존은 원전을 서둘러 종료하겠다고 한 결정의 당연한 결과”라며 “독일의 탈원전 정책은 푸틴에게는 횡재를 안겨준 셈”이라고 평가했다.

독일은 2021년 가스요금이 47%, 난방유가 40% 급상승함으로써 전기요금을 18% 올려 소비자는 물론 산업계 부담이 커지고 있으며, 일부에서는 정전으로 인한 대재앙 시나리오까지 우려하는 지경에 이르고 있다.

최근 천연가스 수입을 다변화하면서 LNG(액화천연가스) 터미널 건설에 나섰으나 원전을 재가동하고 석탄발전 폐쇄까지 재검토하는 외에는 방법이 없는 것으로 파악되고 있다.

러시아산 수입금지 불가능 상태

유럽 국가들이 성급하게 신재생에너지 강화 정책을 시행하면서 글로벌 에너지 안보 지형이 요동치고 있고 자원의 무기화가 강화되고 있다.

석유·가스 등 전통 화석에너지를 퇴출하는 것이 아니라 오히려 화석에너지의 중요성을 키우고 있는 역설이 현실화되고 있다.

IEA(국제에너지기구)는 석유수출국기구(OPEC) 회원국과 러시아가 세계 석유 생산량에서 차지하는 비율이 47%에서 2050년 61%로 상승할 것으로 전망하고 있다. 더군다나 신재생에너지, 2차전지용 핵심 광물은 석유·가스보다 더 적은 국가에 집중됨으로써 정치 불안정의 영향이 더 빠르고 크게 받을 것으로 우려하고 있다.

IEA(국제에너지기구)는 석유수출국기구(OPEC) 회원국과 러시아가 세계 석유 생산량에서 차지하는 비율이 47%에서 2050년 61%로 상승할 것으로 전망하고 있다. 더군다나 신재생에너지, 2차전지용 핵심 광물은 석유·가스보다 더 적은 국가에 집중됨으로써 정치 불안정의 영향이 더 빠르고 크게 받을 것으로 우려하고 있다.

2022년 2월24일 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 미국과 나토(NATO: 북대서양조약기구) 30개국, 유럽연합(EU) 27개국 사이에 러시아에 대한 경제제재와 우크라이나에 대한 무기 공급이 계속 활기를 띠고 있으나 러시아에서 유럽으로 가는 원유‧가스 공급은 손을 대지 못하고 있다.

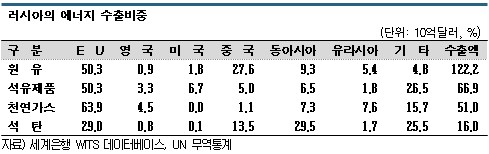

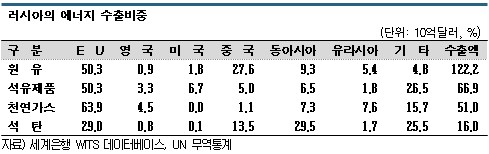

러시아산 원유 수출량의 50%, 가스는 60%, 석유제품도 50%를 유럽으로 수출하고 있기 때문으로, 러시아의 에너지 수출액은 1년 예산의 40%를 차지하고 있을 정도이고 유럽 수출이 절대적인 것으로 파악되고 있다.

미국과 EU가 러시아산 에너지 수입을 중단해 푸틴의 군자금을 차단해야 하지만, 에너지 수입 대안이 마땅치 않아 실행에 옮기지 못하고 있다. 대표적으로 독일이 러시아산 가스 수입금지에 반대하고 있다.

우크라이나에 각종 방어용 무기를 제공하고 있는 유럽 국가들이 전쟁 이후에도 러시아산 원유 수입을 줄이지 못하고 있고, 동유럽 국가 일부는 가스의 70-80%를 러시아산에 의존하고 있을 정도이다.

유럽은 러시아-우크라이나 전쟁이 시작한 후에도 러시아산 원유 수입대금으로 190억달러(약 23조원)를 지급해 러시아의 군자금 제공 역할을 수행하고 있다는 비난을 받고 있다.

EU가 2022년 말까지 러시아산 가스 수입량의 60-70%를 줄이겠다고 발표했으나 미국산 LNG가 러시아산 가스를 대체하기에는 역부족이어서 문제가 되고 있다. 미국이 유럽에 공급할 수 있는 양이 러시아의 유럽 수출물량 1일 18bcfd의 5%에도 미치지 못하기 때문이다. (박한솔 책임연구원)

IEA(국제에너지기구)는 석유수출국기구(OPEC) 회원국과 러시아가 세계 석유 생산량에서 차지하는 비율이 47%에서 2050년 61%로 상승할 것으로 전망하고 있다. 더군다나 신재생에너지, 2차전지용 핵심 광물은 석유·가스보다 더 적은 국가에 집중됨으로써 정치 불안정의 영향이 더 빠르고 크게 받을 것으로 우려하고 있다.

IEA(국제에너지기구)는 석유수출국기구(OPEC) 회원국과 러시아가 세계 석유 생산량에서 차지하는 비율이 47%에서 2050년 61%로 상승할 것으로 전망하고 있다. 더군다나 신재생에너지, 2차전지용 핵심 광물은 석유·가스보다 더 적은 국가에 집중됨으로써 정치 불안정의 영향이 더 빠르고 크게 받을 것으로 우려하고 있다.