배터리 시장은 2022년 급격한 변화를 겪었다.

러시아-우크라이나 전쟁과 미국의 기준금리 인상, 중국의 제로코로나 정책 등 불리한 경제환경에도 불구하고 각국 정부들이 탄소중립을 위해 강력한 친환경 정책을 펼치며 배터리 시장 급성장을 촉발시키고 있다. 특히, 유럽, 미국, 중국 등은 전기자동차(EV) 보조금 정책을 확대하면서 전기자동차용 배터리 수요가 급증하고 있다.

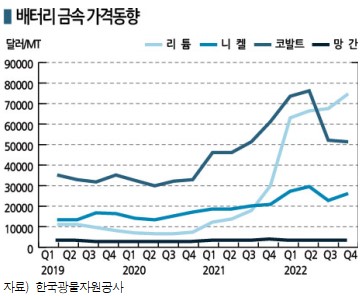

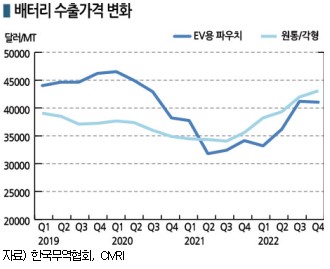

리튬, 코발트 등 원자재 금속 가격이 상반기부터 폭등세를 나타냄에 따라 2차전지 최종가격이 급등했음에도 내연기관 자동차 생산과 판매량은 계속 감소한 반면 친환경 자동차 생산과 판매량은 꾸준히 증가하고 있다.

더불어 미국·중국 무역갈등 심화 과정에서 미국이 자국에 유리한 인플레이션 감축법(IRA)을 통과시키며 공급난 우려를 낳았으나 국내 배터리 관련기업들의 반사이익 기대감이 높아지는 등 혼란을 가중시키고 있다.

중국도 CATL과 BYD를 앞세워 영향력을 확장하고 있다. LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI가 추격하고 있으나 글로벌 시장점유율에서는 여전히 중국기업들에게 밀리고 있다.

배터리 관련기업들의 경쟁이 심화되는 가운데 국내기업들은 매출과 영업이익이 증가했고 원통형 폼팩터, 전고체전지 개발 등 수요처에서 요구하는 배터리를 충족시키기 위해 노력하고 있다.

리튬, 원가 상승 주범 부상 “재활용 박차”

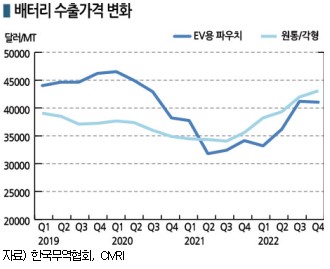

2차전지 금속 원재료들은 2022년 가격 변동성이 컸으며 대체로 강세를 나타냈다.

리튬은 2022년 하반기까지 폭등을 거듭했으나 중국 정부가 시장에 개입하자 강세가 꺾였다.

배터리 그레이드 탄산리튬(Lithium Carbonate) 가격은 2022년 1월1일 톤당 26만4500위안으로 출발했으나 11월11일 58만1500위안으로 119.8% 폭등하며 최고가를 기록했다.

전기자동차용, 에너지저장장치(ESS) 배터리 수요를 타고 리튬 수요가 폭증했으나 공급이 부족해 타이트 상태가 장기간 이어졌기 때문이다.

오스트레일리아의 리튬 광산기업 필바라미네랄스(Pilbara Minerals)는 스포듀민(Spodumene) 정광 경매가격을 7100달러에 낙찰시켰다. 8월 중국 전력난으로 수산화리튬(Lithium Hydroxide)과 탄산리튬 가동률이 20% 가까이 하락한 것도 고공행진 요인으로 작용했다.

탄산리튬, 수산화리튬 등 제련리튬은 중국이 낮은 환경기준과 생산코스트를 앞세우며 시장을 주도하고 있다.

중국은 낮은 가격을 앞세운 LFP(인산철리튬) 배터리가 주력제품이나 삼원계 배터리에 비해 리튬 투입량이 약 5배로 LFP 배터리의 가격 경쟁력이 약화된 바 있다.

이에 중국 정부가 탄산리튬 시장 질서를 바로잡겠다는 명목으로 감독을 강화했고 불공정 거래 단속에 나섰다. 탄산리튬 가격이 60만위안 가까이 도달하자 일부 중국 배터리, 양극재 생산기업들이 감산을 결정하면서 하락세로 전환했다.

리튬은 중국이 2023년부터 신에너지 자동차(NEV) 보조금을 전면 폐지하면서 기대수요가 위축됐고 리튬 광산 투자로 공급 증가 요인이 작용하며 2022년 1분기 수준으로 하락했다.

국내기업들은 수산화리튬에 대한 중국 의존도가 높아 공급망을 다변화하고 중국산 리튬 비중 축소를 가속화하고 있다.

일부는 칠레산 탄산리튬을 수산화리튬으로 정제해 양극재 생산기업들에게 공급하는 것으로 파악된다. 포스코는 아르헨티나 염호에서 탄산리튬을 추출해 수산화리튬으로 정제한 후 수요처에 공급할 계획이다.

니켈 가격은 2022년 3월 중국 Tsingshan Holding의 니켈 공매도 및 대량 매수로 폭등한 후 전자기기 수요 위축이 겹치며 안정화되는 추세이다. 2022년 상반기 톤당 7만6172달러로 전년동기대비 65.1% 폭등했으나 2023년 2월9일 3만8480달러로 2021년 초 수준을 회복했다.

니켈 가격은 1분기 폭등 후 2분기 상승 폭을 반납했으나 4분기부터 다시 오르고 있다. 뉴칼레도니아가 폐기물 유출 문제로 최대 니켈 매장지 가운데 하나인 고로광산의 생산을 제한하고 있기 때문이다.

국내기업들은 배터리 재활용 사업을 통해 배터리 금속 확보에 나서고 있다.

성일하이텍은 SK온, 삼성SDI, 포스코 등 대기업들과 협업 영역을 넓혀가고 있으며 영풍, 코스모화학, 고려아연도 재활용 시장을 두고 경쟁하고 있다.

LG그룹과 GM(General Motors)의 합작법인 얼티엄셀즈(Ultium Cells)는 북미 Li-Cycle과 협력에 나섰고 포스코는 GS와, 엘앤에프는 레드우드머티리얼스(Redwood Materials)와 손잡고 재활용을 통해 원료 공급망 확보에 나서고 있다.

에코프로 그룹은 자회사를 통해 양극재 원재료 재활용 사업을 확장하고 있으며, 포스코 역시 재활용 스타트업을 인수합병(M&A)하고 자회사에 포함하며 원료 확보에 나서고 있다.

양극재, 국내 4사 날개를 달았다!

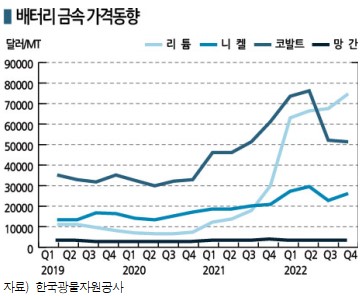

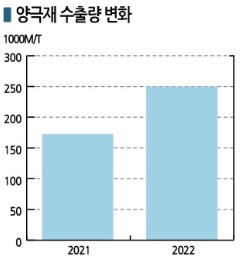

국내 양극재 생산기업들은 배터리 수요 폭증으로 금속 가격 변동성이 확대되자 판매계약 때 금속가격과 연동하는 조항을 삽입해 재고손실을 최소화하고 있다.

국내 양극재 4사는 2022년 리튬 가격 폭등에 고환율까지 겹쳐 호실적을 거둔 것으로 나타났다.

LG화학, 포스코퓨처엠(포스코케미칼), 에코프로비엠, 엘앤에프, 코스모신소재가 주로 생산하는 NCM(니켈·코발트·망간) 등 삼원계 양극재는 에너지밀도가 높아 동일 면적 대비 에너지 효율이 높고 전기자동차 주행거리 확대에 유리한 것으로 평가된다.

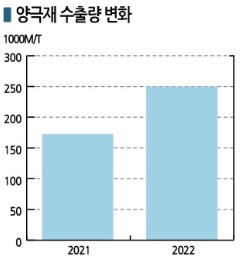

한국무역협회에 따르면, 2022년 양극재 수출액은 112억976만달러로 전년대비 160.2% 폭증했고, 수출량은 25만5103톤으로 43.7% 급증하며 사상 최대를 기록했다. 수출량은 LCO가 4138톤, NCM이 19만9072톤, NCA가 4만7768톤, NCMA가 137톤으로 나타났다.

LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI가 전기자동차용 배터리 공급을 위해 북미와 유럽을 중심으로 생산능력을 확보하고 가동률을 끌어올렸기 때문이다.

LG화학은 화학제품 불황으로 석유화학 사업에서 2022년 4분기 영업이익이 마이너스 1660억원으로 적자 전환했으나 첨단소재 사업은 영업이익 180억원, LG에너지솔루션은 2370억원으로 수익성 악화를 최소화한 것으로 평가된다.

LG화학은 첨단소재부문과 LG에너지솔루션의 호실적에 힘입어 2022년 매출이 51조9000억원으로 전년대비 21.8% 증가했다. 영업이익은 2조9960억원으로 40.4% 감소했으나 배터리, 첨단소재, 생명과학과 팜한농은 영업이익이 모두 증가해 석유화학 부진이 LG화학 전체 영업이익을 끌어내린 것으로 해석된다.

포스코퓨처엠은 2022년 매출이 3조3019억원으로 66.0%, 영업이익이 1659억원으로 36.3% 증가한 가운데 양극재 매출은 1조7220억원으로 127.6% 폭증했고 영업이익률도 약 7.7%로 3.1%포인트 상승한 것으로 나타났다. 특히, 2021년 전기자동차용, IT기기용에만 머물던 포트폴리오가 ESS로 확대되면서 수요처를 확대하고 있다.

포스코퓨처엠은 삼성SDI에게 2032년까지 40조원의 전기자동차 배터리용 하이니켈 NCA 양극재를 공급하는 계약을 체결했다.

해외 생산능력 확대를 위한 핵심기술 수출도 정부 승인으로 속도를 올리고 있다. 포스코퓨처엠 관계자는 “캐나다 얼티엄캠과 중국 절강포화에서 하이니켈 양극재를 양산하고 시장을 선점할 수 있는 발판을 마련했다”며 “북미와 중국 외 다른 해외사업 진출에도 도움이 될 것”이라고 강조했다.

에코프로비엠은 매출이 5조3569억원으로 260.6%, 영업이익은 3825억원으로 232.6% 폭증했다.

에코프로비엠은 2023년 1조4000억원을 투입해 양극재 생산능력을 19만톤에서 2024년 28만톤으로 확대할 계획이다. 2022년 10월 에코배터리 포항캠퍼스에 CAM7 공장을 완공함과 더불어 CAM8-9 공장도 착공할 예정이다.

엘앤에프도 매출이 3조8838억원으로 300.1%, 영업이익은 2662억원으로 500.9% 폭증했다.

엘앤에프는 하이니켈 양극재 연구개발(R&D)에 집중해 기술력이 높게 평가된다. LG에너지솔루션과 손잡고 니켈 함량 90%의 NCMA를 전기자동차 배터리에 적용했으며 테슬라(Tesla)에게 공급하면서 초고속 성장하고 있다.

2022년 9월 미국 배터리 재활용기업 레드우드머티리얼스와 양극재 합작법인 설립을 추진했으나 산업통상자원부가 엘앤에프의 하이니켈 양극재 기술을 국가 핵심기술로 간주하고 기술유출 우려로 미국 진출을 불허한 만큼 기술력에서 높게 평가받고 있다. 엘앤에프는 기술보안 문제 해결과 동시에 재심의를 추진하고 있다.

다만, 양극재 원료로 투입되는 전구체는 대부분 중국산을 수입하고 있다.

전구체를 비롯한 금속산화물 수입량은 2022년 19만4532톤으로 중국산이 18만1721톤에 달했다. 무역수지는 마이너스 39억4396달러로 적자를 기록했다.

에코프로그룹 등이 자회사를 통해 자급화를 추진하고 있으나 수요에 비해 공급량이 턱없이 부족한 것으로 파악된다.

음극재, 포스코퓨처엠 국산화에 실리콘 음극재 부상

음극재는 중국 의존도가 높은 가운데 미국 IRA 시행으로 포스코퓨처엠이 국산화에 박차를 가하고 있으며 차세대 소재로 실리콘 음극재 연구를 활발하게 진행하고 있다.

ICC SINO에 따르면, 2021년 글로벌 음극재 생산량은 88만2700톤으로 63% 급증했으며 중국이 81만5900톤을 생산해 글로벌 시장점유율을 92%까지 끌어올린 것으로 알려졌다.

중국은 2020년 인조흑연 생산량이 30만5000톤으로 음극재 전체의 83%를 차지했고 천연흑연 생산량은 5만7000톤으로 16%에 달한 것으로 파악된다.

중국 ShanShan, Putailai, Kaijin 등이 인조흑연을 중심으로 시장을 선도하고 BTR은 인조흑연과 천연흑연을 병행하고 있으며 일본 히타치(Hitachi)는 인조흑연, 미츠비시케미칼(Mitsubishi Chemical)은 천연흑연을 위주로 생산하고 있다.

국내에서는 일본과 중국에서 전량 수입했으나 포스코퓨처엠이 자회사 피엠씨텍을 통해 침상코크스를 자체 생산하고 2021년 12월 인조흑연 음극재 8000톤 생산체제를 확보하며 국산화에 성공했다.

상대적으로 생산단가가 저렴한 천연흑연을 이용해 인조흑연 음극재에 가까운 성능을 낼 수 있는 저팽창 천연흑연 음극재도 독자적으로 개발했다. 기존 천연흑연 음극재 대비 팽창률은 25% 낮추고 급속충전 성능은 15% 향상시켰다.

포스코퓨처엠은 2023년 1월 인조흑연 음극재 1만톤 2단계 공장 건설을 시작했으며 2024년 하반기 준공할 예정이다.

배터리 생산기업들은 차세대 음극 소재로 공급망을 다변화함과 동시에 전기자동차 주행거리를 늘릴 수 있는 실리콘 음극재를 주목하고 있다.

실리콘 소재는 이론용량이 흑연보다 10배 이상 크지만, 순수 실리콘만 사용하면 충방전 반복과 함께 부피 팽창이 발생해 구조 붕괴가 일어나고 안정성이 낮아져 실리콘을 안정적인 구조로 바꾸는 기술이 개발되고 있다.

실리콘 음극재는 BTR이 글로벌 점유율 50%로 1위, 신에츠케미칼(Shin-Etsu Chemical)이 30%로 2위를 차지하고 있으며 LG에너지솔루션을 통해 포르쉐 타이칸에 공급하고 있는 대주전자재료가 3위를 달리고 있다.

2023년부터 SK스페셜티, 엠케이전자 등이 양산을 목표로 하고 있으며 포르쉐 타이칸, BMW iX에 이어 2024년에는 포드(Ford) F-150 등 수요가 확대될 것으로 기대하고 있다.

실리콘 팽창을 제어하기 위한 CNT(탄소나노튜브) 도전재도 주목받고 있다.

LG화학, 금호석유화학, 동진쎄미켐은 양극재용 CNT 생산에 머물고 있으며 나노신소재가 양극재·음극재용 CNT 상용화에 성공한 것으로 파악된다.

나노신소재는 2022년 CNT 도전재 생산능력이 국내 6000톤, 중국 7000톤으로 파악되며 2023년 하반기 양산을 목표로 미국, 유럽, 일본 공장 건설을 계획하고 있어 2024년 2만5000톤을 확보할 것으로 예상된다.

분리막, SK온 가동률 부진으로 SKIET 타격

분리막은 전기자동차 시장 확대와 함께 가격이 하향 안정화되고 있다.

특히, 세계 시장점유율 1위인 중국 Shanghai Energy를 중심으로 한 신흥 중국기업들이 대규모 증설을 통해 자동차용 분리막 가격을 일반기기용에 비해 절반 수준으로 낮춘 것으로 파악된다.

국내 PE(Polyethylene) 분리막 수출량은 2022년 1만6896톤으로 26.0%, 수출액도 10억2600만달러로 20.8% 감소하며 부진했다.

도레이(Toray)는 수년 전까지만 해도 분리막 사업에서 100억엔 이상의 수익을 올렸으나 최근의 낮은 가격에서는 비슷한 수준을 유지할 수 없었고 스마트폰과 자동차 모두 차기 모델 채용이 늦어지면서 2021회계연도(2021년 4월-2022년 3월) 분리막 사업에서 마이너스 226억엔의 손실을 기록했다.

SK아이이테크놀로지(SKIET)는 고부가제품 포트폴리오와 공격적인 증설로 분리막 시장 1위를 달성했으나 2022년 SK온 가동률 부진으로 가동률 조정기간이 장기화되며 고정비 부담으로 영업적자를 기록했다. SKIET는 2022년 매출이 5860억원으로 3.0% 감소했고 영업이익은 마이너스 520억원으로 적자 전환하며 배터리 소재 생산 기업으로서는 드물게 마이너스 성장을 기록했다.

SK온은 증설을 추진했던 해외공장들이 완공을 앞두고 있어 새로 건설한 공장의 램프업 고정비 추가 부담 우려도 나오고 있다. SKIET는 추가 수요처를 확대하고 생산성을 높이기 위한 전략을 추진하고 있다.

더블유씨피는 2022년 매출이 2586억원으로 39.4%, 영업이익이 582억원으로 43.9% 증가했으며 2023년에는 미국 진출도 계획하고 있다.

일본 금융시장에 상장한 더블유스코프는 투자비용 조달과 함께 공장을 충주에 건설하겠다는 조건을 발동하며 더블유씨피를 2022년 코스닥에 상장했다.

일본 아사히카세이(Asahi Kasei)는 분리막 해외공장 진출을 추진하고 있으며 도레이는 LG화학과 유럽 공략에 나서기로 했다.

LG화학 관계자는 “분리막 원단은 헝가리에서 도레이와의 합작법인을 중심으로 2027년까지 생산능력을 9억평방미터로 확대할 것”이라며 “북미 진출은 논의가 초기 단계에 있고 인플레이션 감축법 세칙에 따라 수요처와의 협의를 구체화할 것”이라고 밝혔다.

도레이는 다층구조 기재에 세라믹 등을 코팅해 내열성을 높인 신제품을 개발했으며 복합기술이나 동시‧순차형 2축 연신 방식, 코팅기술을 활용해 LiB 고기능화를 지원하고 수요기업의 다양한 요구 사항을 충족시키며서 하이엔드 시장을 모색할 예정이다.

사업전략 변경과 함께 생산방식도 변화를 도모한다. 기존 설비를 개조하거나 갱신해 하이엔드용에 적합한 경쟁력을 갖추는 것을 목표로 하고 있다.

석유화학 시황 악화로 수익성이 악화된 대한유화는 분리막용 초고밀도 PE, PP(Polypropylene) 매출 비중을 서서히 확대하고 있다.

전해질, 천보·후성 중심 확대에 롯데케미칼 도전

천보는 글로벌 최초로 중대형 리튬이온배터리용 전해질인 LiFSI(Lithium bis(fluorosulfonyl)imide) 양산에 성공했고, 2018년 LiPO2F2(Lithium Difluorophosphate), LiDFOP(Lithium Difluoro(bisoxalato)phosphate) 전해질을 개발해 배터리 출력, 안정성, 수명을 향상시킨 것으로 평가된다.

천보가 양산한 LiFSI 전해질은 자발적 분해가 일어나지 않아 통상적으로 사용하는 LiPF6(육불화인산리튬)보다 가수분해에 대해 안정한 것으로 파악된다. 또 LiPF6와 LiFSI를 혼합하면 LiB(리튬이온배터리)의 이온전도도가 높아져 저온에서도 출력이 개선되고 배터리의 수명이 향상되는 특징이 있어 수요처 요구에 맞게 생산 및 판매하고 있다.

천보는 전해액 첨가제로 Adipronitrile, Succinonitrile, Ethyl Propionate, Propyl Propionate, FEC(Fluoroethylene Carbonate) 등 다수의 첨가제를 개발 및 상용화했으며 천보의 전해액이 적용된 배터리는 최종적으로 BMW, 폭스바겐(Volkswagen), GM, 현대·기아자동차, 테슬라 전기자동차에 적용되고 있다.

천보는 새만금산업단지에 2000억원을 투자해 2025년까지 전해액 첨가제 FEC 및 VC(Vinylene Carbonate) 1만톤 공장을 건설할 계획이다.

FEC와 VC는 중국의 전해질 첨가제 사용량 가운데 비중이 50%에 달하는 대표제품이며 앞으로 전기자동차 시장 성장이 지속되면서 꾸준한 성장세를 나타낼 것으로 전망되고 있다. FEC 및 VC 생산기업은 일본 미츠비시케미칼과 중국 첨가제 생산기업, 천보 등으로 소수이며 글로벌 수급이 타이트한 것으로 파악되고 있다.

천보는 2023년까지 1000억원을 투자해 VC 1500톤, FEC 2500톤 공장을 건설하고 이후 2025년 12월까지 VC 2500톤, FEC 3500톤 등을 추가로 건설해 총 1만톤 체제를 확립할 계획이다.

2022년 4분기 매출액은 862억원으로 2%, 영업이익은 154억원으로 22% 감소한 것으로 추정되나 2023년 공장 가동이 본격화됨에 따라 수익성 개선이 예상된다.

동화기업, 엔켐, 솔브레인도 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온에 전해질과 첨가제, 전해액을 공급하고 있다.

후성은 북미, 유럽의 수요 확대에 선제적으로 대응하고 시장 지배력을 강화하기 위해 전해질 증설을 확정했다. 자체 개발한 전해질을 울산 매암동 제1캠퍼스 부지의 2000톤 공장에서 생산하고 있으며 2023년 12월 완공을 목표로 제2캠퍼스 투자를 진행해 생산능력을 4000톤으로 2배 확대할 계획이다.

제1캠퍼스 부지에 있던 충전설비를 이전·증설하고 2차전지 소재 연구소와 시험설비를 확대하기 위해 사업비로 총 1200억원을 투입하며 앞으로 5년 동안 50명 정도를 신규 고용할 계획이다. 후성은 장기적인 시장 수요에 대비하고자 울산 제3캠퍼스 부지에 대한 추가 투자도 검토하고 있다.

롯데케미칼은 대산단지 6만7500평방미터 부지에 약 6020억원을 투자해 전기자동차 배터리 전해액 유기용매인 고순도 EC(Ethylene Carbonate)와 DMC(Dimethyl Carbonate) 생산설비를 건설한다. 전해액 사업은 2024년부터 본격화할 것으로 예상된다.

동박, 에너지 코스트 직격탄 “롯데 부상”

동박은 중국이 음극재용 동박 투자를 본격화하면서 하락세를 나타내고 있다.

중국 전자재료행업협회(CEMIA)에 따르면, 중국은 2021년 말 동박 생산능력이 약 32만톤에 불과했으나 2022년 말에는 약 60만톤으로 2배 증가한 것으로 파악된다.

한국산 동박 수출가격은 2022년 상반기 톤당 1만6300달러를 상회했으나 3분기 1만5148달러, 4분기 1만4151달러로 하락했고 2023년 1월에는 1만3979달러로 폭락했다.

해외공장 비중이 높은 SK넥실리스와 솔루스첨단소재는 증설 경쟁을 펼치고 있으나 러시아-우크라이나 전쟁이 촉발한 에너지 코스트 폭등으로 수익성 악화가 장기화되고 있다. 최근 구리 가격마저 오르면서 스프레드도 축소되고 있다.

SK넥실리스는 2022년 4분기 매출이 1829억원으로 2.9% 감소했고 영업이익은 121억원으로 42.7% 급감했다. 글로벌 전기자동차 수요는 꾸준했으나 원재료인 구리 가격이 상승했고 국내 전기요금 상승, 일회성 비용이 반영됐기 때문이다.

SKC는 영업 부진에도 2023년 투자비를 2022년 1조1000억원에 비해 30% 이상 확대하고 총투자비 가운데 70%는 폴란드를 포함한 동박 해외 증설과 음극재 사업을 위한 파일럿 설비에 투자할 방침이다.

동박은 말레이지아 5만7000톤 공장을 상업 가동할 예정이며 전기요금 절감으로 원가경쟁력을 향상시킴으로써 판매량도 약 50-55% 확대할 계획이다.

SK넥실리스 관계자는 “말레이지아 공장은 2023년 하반기부터 가동할 예정”이라며 “국내 전력비 인상 영향을 커버할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 이어 “폴란드에서도 신재생에너지를 통해 화력발전 대비 낮은 가격으로 10년 이상 장기계약을 추진하고 있어서 전기요금 변동 리스크는 완화될 것”이라고 덧붙였다.

솔루스첨단소재는 2022년 매출이 4612억원으로 21.2% 증가했으나 영업이익은 마이너스 452억원으로 적자 전환했다.

전지박은 동절기 전력비 상승에 따른 수익성 악화를 방어하기 위해 생산량을 조절했으나 역부족이었으며 동박도 IT 수요 위축으로 수익성 개선이 지연되고 있다.

솔루스첨단소재 관계자는 “2023년 헝가리 전지박 2만300톤 Ph2 공장 양산을 개시하고 북미 진출을 위한 캐나다 생산설비 건설을 계획대로 추진할 것”이라며 “초극박 동박도 수요처 승인 후 양산할 예정이며 신규 수요처도 확보할 예정”이라고 밝혔다.

롯데케미칼은 롯데정밀화학이 솔루스첨단소재 지분을 보유하고 있는 가운데 일진머티리얼즈까지 인수하면서 동박 시장에서 SK넥실리스를 위협하고 있다.

롯데케미칼은 2023년 2월 일진머티리얼즈 인수와 관련한 행정적인 절차를 끝내고 회사명을 롯데에너지머티리얼즈로 변경했으며 상반기 동안 인수 후 통합, PMI 작업을 마무리할 계획이다.

롯데케미칼 관계자는 “롯데에너지머티리얼즈는 2023년부터 롯데케미칼의 연결 자회사로 편입되고 매출액 1조원 이상을 기여할 것”이라며 “롯데에너지머티리얼즈의 기술력과 롯데케미칼의 해외사업 경험 및 관리·운영능력을 바탕으로 글로벌 전지박 생산기업으로 도약이 가능할 것”이라고 밝혔다.

LG·삼성, 차세대 배터리 투자 가속화

K-배터리 3사는 차세대 배터리 개발을 가속화하고 있다.

LG에너지솔루션과 삼성SDI는 2022년 영업실적 발표에서 미국 자동차기업과의 협업, 원통형 폼팩터 개발, 리튬황 전고체전지 개발 추진을 공통 언급했다.

중국 CATL이 LFP 배터리의 화학적 한계를 CTP(Cell To Pack) 기술로 보완하고 있으며 자동차기업들이 원통형 폼팩터를 요구하는 전략으로 공급처를 다변화하고 있기 때문이다.

LG에너지솔루션은 2022년 매출이 25조6000억원으로 43.0%, 영업이익은 1조2000억원으로 55.8% 급증했고, 삼성SDI도 매출이 20조1241억원으로 48.5%, 영업이익은 1조8080억원으로 69.4% 급증했다.

LG와 삼성은 전기자동차용 뿐만 아니라 ESS 수요 개선으로 출하량이 증가했고 금속 가격을 판매가격에 연동하는 계약을 통해 매출과 영업이익을 개선힌 것으로 파악된다.

다만, SK온은 초라한 영업실적을 거두었다. SK온은 매출이 7조6180억원으로 150.6% 폭증했으나 영업이익은 마이너스 9910억원으로 흑자전환에 실패했다.

SK온은 램프업 기간 장기화로 수익성 개선이 지연되고 있어 해외공장 수율 개선과 OEM(주문자 부착 생산) 판매가격 조정에 집중하고 있으며, 2023년 하반기에서 2024년 상반기까지 영업이익 개선을 목표로 하고 있다.

SK온은 국내 배터리 3사 가운데 유일하게 전고체전지나 폼팩터 다변화에 관한 언급이 없었기 때문에 경쟁기업 대비 중장기적 관점에서 격차가 벌어질 수 있다는 우려가 제기되고 있다. (홍인택 기자: hit@chemlocus.com)