NiB(나트륨이온전지)가 포스트 LiB(리튬이온전지)로 급부상하고 있다.

글로벌 배터리 시장은 LiB가 주류를 이루고 있으나 원료 조달이 불안정해 가격이 큰 폭으로 등락할 수 있으며 화재에 취약한 안전성 문제로 포스트 LiB 개발에 속도가 붙고 있다.

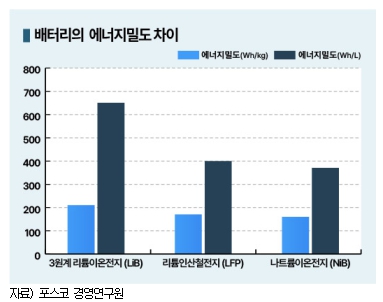

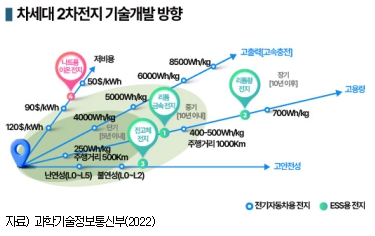

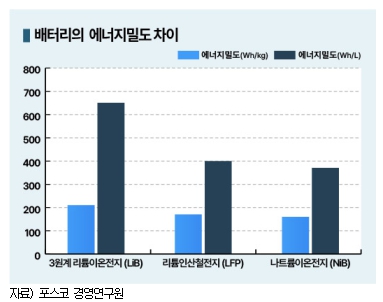

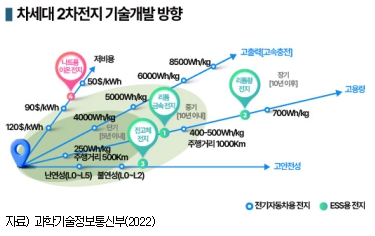

NiB은 나트륨 이온의 산화·환원 반응을 이용하는 배터리로 에너지밀도가 LiB에 비해 낮은 한계 때문에 전기자동차(EV)가 아닌 ESS(에너지저장장치) 시장에서 각광받았으나 스웨덴 노스볼트(Northvolt)가 최근 에너지밀도를 160Wh로 끌어올리며 전기자동차용 투입이 기대되고 있다.

특히, 한랭지 등에서는 NiB가 LiB보다 안정된 성능을 발휘할 수 있어 NiB 수요 증가가 예상된다. 나트륨은 희귀광물인 리튬에 비해 채굴‧정제가 쉽고 매장량 역시 리튬의 약 440배에 달하며 가격은 80분의 1 수준이라는 점에서 NiB가 전기자동차용으로 상용화되면 전기자동차 가격 하락에 기여할 것으로 예상된다.

중국, 글로벌 시장 형성 주도한다!

NiB는 중국을 중심으로 시장 형성이 본격화되고 있다.

NiB는 리튬에 비해 조달이 용이한 나트륨 자원을 이용하기 때문에 가격 변동 폭이 작고 LiB의 단점으로 지적되는 저온에서의 안정성 문제 도 크지 않으나, 에너지밀도가 LiB에 비해 낮아 LiB를 완전히 대체하기는 어렵고 일부 용도에서 보완적으로 사용될 것으로 평가됐다.

도 크지 않으나, 에너지밀도가 LiB에 비해 낮아 LiB를 완전히 대체하기는 어렵고 일부 용도에서 보완적으로 사용될 것으로 평가됐다.

하지만, 최근 기술 개발이 본격화되면서 NiB의 에너지밀도를 높일 수 있는 혁신기술이 잇달아 등장하며 전기자동차 채용 가능성이 기대돼 주요 전기자동차 생산‧소비국인 중국이 글로벌 시장 형성을 주도하고 있다.

중커하이나(HiNa Battery)는 2023년 2월 세계 최초로 NiB을 탑재한 전기자동차 시제품을 선보였으며 비야디(BYD)는 2023년 하반기 초소형 신에너지 자동차에 NiB를 탑재했다.

CATL은 100억위안(약 1조8333억원)을 투입해 쑤저우(Suzhou)에 NiB 30GWh 공장 건설을 시작했다. CATL은 2023년 4월 중국 체리자동차(Chery Automobile)에 NiB을 공급하며 상용화에 성공한 바 있다.

중국 장화이자동차(JAC)는 독일 폭스바겐(Volkswagen)과의 합작기업을 통해 NiB을 장착한 전기자동차를 출시할 예정이다.

중국 화학‧물리전력협회는 비야디 등과 함께 NiB 적용범위 가이드라인을 설정했으며 전기자동차, 이륜차 등 소형‧경형 동력기, ESS 등을 NiB의 적정 용도로 제안했다.

비야디는 중국 소형 자동차 생산기업 화이하이홀딩그룹(Huaihai Holding Group)과 100억위안(약 1조8200억원)에 달하는 NiB 사업 계약을 체결하고 장쑤성(Jiangsu) 쉬저우시(Xuzhou)에 30GWh 공장을 건설하고 있다.

리튬 급등으로 NiB 경제성 “부각”

나트륨은 가격 및 공급 안정성에 취약한 희귀광물 리튬에 비해 채굴과 정제가 쉽고 저렴하며 매장량이 리튬의 약 440배, 가격은 80분의 1 수준인 것으로 알려졌다.

코트라(KOTRA)에 따르면, 중국은 신에너지 자동차 수요가 증가하면서 LiB 수요가 확대되며 원재료인 탄산리튬 가격이 크게 상승했다.

2020년 탄산리튬 평균 가격은 톤당 4만4067위안이었으나 2021년 12만2510위안, 2022년 48만9121위안으로 급격히 상승했으며 2023년에도 32만5613위안으로 여전히 높은 가격대를 유지했다.

2020년 탄산리튬 평균 가격은 톤당 4만4067위안이었으나 2021년 12만2510위안, 2022년 48만9121위안으로 급격히 상승했으며 2023년에도 32만5613위안으로 여전히 높은 가격대를 유지했다.

NiB는 에너지밀도가 LiB에 비해 낮아 전기자동차 탑재가 어려울 것으로 평가됐으나 스웨덴 배터리 생산기업 노스볼트(Northvolt)가 2023년 11월 에너지밀도를 kg당 160Wh까지 획기적으로 향상함으로써 전기자동차용 250-300Wh에 근접한 수준에 도달하며 전기자동차 탑재 가능성이 높아지고 있다.

노스볼트는 폭스바겐(Volkswagen), 블랙록(BlackRock), 골드만삭스(Goldman Sachs) 등의 지원을 받는 스타트업으로 시스템 초기 모델인 프로토타입 배터리를 2024년 시장에 선보이고 2029년까지 생산설비를 완공해 완전가동에 들어갈 계획이다.

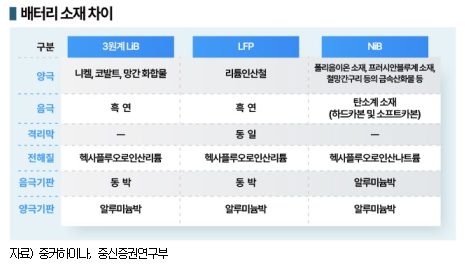

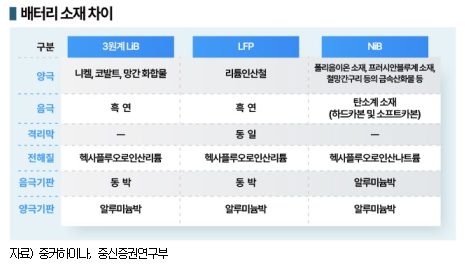

양극재, 층상산화물 양산화 기대…

NiB는 리튬 이온의 이동을 통해 충‧방전하는 LiB와 마찬가지로 나트륨 이온이 양극과 음극을 오가면서 충‧방전되는 시스템으로 양극재는 현재 기술상 층상산화물, 프러시안 블루, 폴리음이온계 등 3종을 사용하고 있다.

층상산화물은 3원계 LiB의 생산설비 및 프로세스와 호환성이 있어 NiB 보급 확대에 기여할 현실적인 접근법으로 파악되며 용량이 크다는 장점이 있으나 라이프사이클에서 아직 개선할 점이 있는 것으로 알려졌다.

프러시안 블루는 고용량에 가격 대비 성능이 우수하나 충‧방전 약점이 있고, 폴리음이온계는 안정성 및 안전성이 모두 우수하지만 용량과 도전성이 단점으로 지적되고 있다.

중국은 NiB 자체 뿐만 아니라 배터리 소재 분야에서도 영향력을 확대하고 있다.

중국 양극재 생산기업들은 당분간 3원계 프로세스와 호환성이 높은 층상산화물을 중심으로 NiB 양극재 생산을 시도하고 아직 폴리음이온계 생산기업이 중국에 없기 때문에 신규 진출을 노릴 것으로 예상되고 있다.

Guizhou Zhenhua E-chem은 2009년부터 3원계 소재 연구개발(R&D) 및 공급을 추진하고 있으며 2022년 9월 층상산화물을 3원계 프로세스에서 생산할 수 있다는 판단 아래 층상산화물 양극재 개발에 착수했다. 현재 100톤 정도 공급하고 있으며 총 5400만위안을 투입해 NiB 양극재를 자동차, ESS용으로 공급하기 위한 연구개발을 본격화하고 있다.

Ningbo Ronbay New Energy 역시 3원계 메이저이나 NiB 양극재 생산을 확대하고 있다. 2025년 말까지 중국에 6만톤, 2030년 말까지 중국과 유럽‧미국에서 50만톤 체제를 확립할 예정인 것으로 알려졌다.

2022년 11월부터 층상산화물 뿐만 아니라 프러시안 블루와 폴리음이온계를 모두 개발하고 있으며 최근 층상산화물 양산화가 임박함에 따라 폴리음이온계 시험생산에도 착수한 것으로 파악된다.

프러시안 블루는 2023년 7월 랴오닝성(Liaoning) 전력기업이 ESS용 NiB 시범사업에 나서면서 Hunan Lifang New Energy Science & Technology, Malion New Materials과 자회사 Meicai New Materials, Anshan Hifichem 등으로 구성된 연합체가 세계 최초로 NiB를 적용한 ESS 상용화에 나선 것으로 알려졌다.

JNERGY, 바이오 음극재로 일본과 경쟁

JNERGY(Shenzhen Janaenergy Technology)는 2022년 4월 설립돼 NiB 소재 생산 및 연구개발(R&D)을 전문으로 영위하고 있으며 비야디와 Gotion Hightech 등 배터리 메이저들에게 소재를 공급하고 있다.

최근에는 NiB 양극재용으로 황산철나트륨과 복합 인산철나트륨을 채용해 시장의 주목을 받았다.

최근에는 NiB 양극재용으로 황산철나트륨과 복합 인산철나트륨을 채용해 시장의 주목을 받았다.

황산철나트륨은 충분한 코스트 경쟁력을 갖추었고 안전성이 뛰어나기 때문에 NiB에 적용하면 골프장 카트용 저속 전기자동차나 건설기계용으로 투입이 가능할 것으로 예상되고, 복합 인산철나트륨은 ESS용 수요가 기대되고 있다.

음극재는 농작물 잔사를 원료로 이용한 바이오계로 환경부하가 적으며 최근 이산화탄소(CO2) 감축을 위해 농경지 소각을 금지하고 있는 만큼 충분한 공급량을 확보 가능할 것으로 예상된다.

현재 쿠레하(Kureha) 등 일본기업도 바이오계 음극재를 생산하고 있어 성능 경쟁에서는 밀릴 가능성이 있으나 원료 조달이 용이하고 코스트 경쟁에서 우위에 있다는 점을 강조하며 제안을 확대하고 있다.

JNERGY는 2023년 6월부터 선전시(Shenzhen)에서 1000톤급 파일럿 플랜트를 가동하고 있으며 생산능력 1만톤 이상의 양산설비 건설을 위해 전기요금이 저렴한 쓰촨성(Sichuan) 등을 후보로 투자처를 모색하고 있다.

양산설비를 건설하면 양극재 생산부터 시작하고 추후 음극재를 생산할 예정이며 이르면 2024년 10월경 월평균 생산량 1000톤을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

애경케미칼, 하드카본 음극재 개발

국내에서는 애경케미칼이 NiB 필수 소재인 하드카본 음극재를 개발해 수요기업을 대상으로 성능 및 안정성 테스트를 진행하고 있다.

애경케미칼은 2010년 국내 최초로 하드카본계 음극소재 기술을 자체 개발하고 2012년 전주과학산업단지에 음극소재 1000톤 공장을 건설해 양산하고 있다. NiB 소재 PAC-2와 NiB 소재 첨가제 mPAC 등의 라인업을 보유하고 있으며, 앞으로 국내외 다수 NiB 개발기업와 협력해 최적 음극소재 솔루션을 제공할 계획이다.

애경케미칼은 NiB 양극재도 함께 개발하고 있으며 백광산업, 자이글 역시 양극재 개발을 진행하고 있는 것으로 파악된다. 씨아이에스와 대보마그네틱은 음극재, 롯데에너지머리리얼즈는 전해질을, 서진오토모티브는 배터리 셀을 개발하고 있는 것으로 알려졌다.

국내 대표 2차전지 생산기업 에코프로비엠은 2023년 7월 미래에너지포럼에서 NiB 시장이 2028년부터ESS를 중심으로 급성장할 것이라고 예상하고 4년 전부터 NiB 기술을 개발하고 있는 스타트업 에너지11과 협업해 관련 양극재 기술 개발을 진행하고 있다고 밝혔다.

삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 K-배터리 3사는 아직까지 NiB보다는 기존 3원계 배터리 기술 개선 및 LFP 배터리·전고체전지 개발에 주력하고 있는 것으로 파악된다.

정부는 2023년 8월 국가전략기술 2차전지 연구개발 로드맵에서 전고체전지, 리튬금속전지, NiB, 리튬황전지를 2030년 전후 상용화가 가능한 가시적인 4대 기술분야로 지정해 민·관에서의 전략적 집중이 필요하다고 평가했으며 2027년까지 2차전지 분야에 3000억원을 투입하고 NiB 개발도 지원할 방침이다.

블룸버그NEF는 나트륨이 2035년까지 리튬 수요 약 27만2000톤을 감소시킬 수 있다고 예상했다. (강윤화 책임기자: kyh@chemlocus.com), (김진희 기자: kjh@chemlocus.com)

도 크지 않으나, 에너지밀도가 LiB에 비해 낮아 LiB를 완전히 대체하기는 어렵고 일부 용도에서 보완적으로 사용될 것으로 평가됐다.

도 크지 않으나, 에너지밀도가 LiB에 비해 낮아 LiB를 완전히 대체하기는 어렵고 일부 용도에서 보완적으로 사용될 것으로 평가됐다. 2020년 탄산리튬 평균 가격은 톤당 4만4067위안이었으나 2021년 12만2510위안, 2022년 48만9121위안으로 급격히 상승했으며 2023년에도 32만5613위안으로 여전히 높은 가격대를 유지했다.

2020년 탄산리튬 평균 가격은 톤당 4만4067위안이었으나 2021년 12만2510위안, 2022년 48만9121위안으로 급격히 상승했으며 2023년에도 32만5613위안으로 여전히 높은 가격대를 유지했다.  최근에는 NiB 양극재용으로 황산철나트륨과 복합 인산철나트륨을 채용해 시장의 주목을 받았다.

최근에는 NiB 양극재용으로 황산철나트륨과 복합 인산철나트륨을 채용해 시장의 주목을 받았다.