2차전지는 전기자동차 시장이 본격적으로 형성됨에 따라 수요 증가가 예상되나 수익성은 불투명한 것으로 나타났다.

2차전지는 글로벌 환경규제 강화로 전기자동차 활성화 정책이 활발해 수요가 증가하고 있으나 가격이 하락세를 지속하고 있기 때문이다.

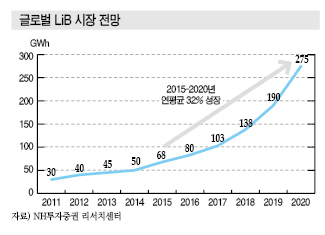

리튬이온전지(LiB: Lithium-ion Battery)는 2차전지 가운데 성장이 가장 가파를 것으로 예상되며 휴대폰, 노트북 등 소형부터 전기자동차, ESS(Energy Storage System) 등 중·대형까지 다양하게 활용되고 있다.

리튬이온전지 시장은 소형이 성장을 견인해왔으나 노트북 및 스마트폰 시장의 성장세가 둔화되고 있어 신규 수요처로 부상한 전기자동차 및 ESS용 중·대형이 성장을 이끌어갈 것으로 예상되고 있다.

특히, 전기자동차는 최근 국제적인 환경규제 움직임 등으로 급성장이 전망되고 있으며 전기자동차 1대에 투입되는 2차전지 용량은 스마트폰의 3000-7000대에 투입되는 용량과 맞먹어 핵심 수요처로 부상하고 있다.

국내에서는 삼성, LG 등 대기업의 투자가 활발하나 높은 코스트, 충전인프라, 주행거리 등의 한계로 상용화가 예상보다 지연돼 적자를 지속하고 있다.

LG화학은 2015년 상반기 전지 사업부문에서 385억6200만원 적자를, 삼성SDI는 에너지솔루션 부문에서 2065억3400만원의 적자를 기록한 것으로 나타났다.

LiB, 제조코스트 비중 너무 크다!

전기자동차용 2차전지는 고가를 형성해 전기자동차 상용화를 지연시키고 있다.

또 전기자동차의 상용화 지연은 2차전지의 성장 지연으로 이어져 결국 <닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐> 딜레마에 빠져 있다는 지적이 제기되고 있다.

전기자동차는 전체 비용에서 리튬이온전지가 차지하는 비중이 40%에 달해 용량, 안정성 등 기술력 향상 뿐만 아니라 가격경쟁력도 요구되고 있다.

리튬이온전지를 구성하고 있는 4대 소재는 양극재, 음극재, 분리막, 전해액으로 소재가 차지하는 코스트 비중이 대략 60%에 달하는 것으로 추정되고 있다.

시장 관계자는 “부품은 대개 원료코스트 비중이 20% 이하이며 높아도 30%에 불과한데 LiB는 자동차 부품임에도 불구하고 제조코스트가 절반 이상을 차지하는 등 비중이 매우 높은 편”이라며 “특히, 양극재는 원료코스트 비중이 36% 정도로 가장 높아 원가절감이 요구되는 소재”라고 덧붙였다.

4대 소재의 원료코스트 비중은 양극재 36%, 음극재 13%, 분리막 14%, 전해액 9%로 추정되고 있다.

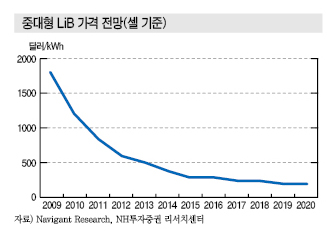

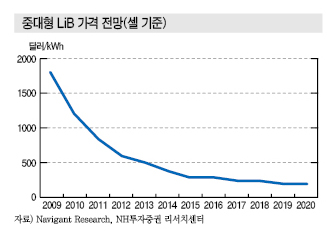

하지만, 리튬이온전지 가격은 하락세를 지속하고 있어 전기자동차 등 수요산업의 성장을 자극하는 요소 가운데 하나로 평가받고 있다.

전기자동차용 중대형 전지 가격은 2010년 kWh당 1000달러에서 2015년 200-250달러 수준까지 하락한 것으로 파악되며 앞으로도 하락세가 지속될 것으로 예상되고 있다.

전문가들은 글로벌 전기자동차 시장이 2015년 216만대에서 2020년 1044만대로 연평균 37% 성장할 것으로 예측하고 있다.

고용량 요구에 고밀도 신소재 연구

전기자동차는 1회 충전에 따른 주행거리가 평균 140km 내외로 짧다는 점이 단점으로 지적되고 있어 고용량에 대한 요구가 높아지고 있다.

하지만, 2차전지의 고용량화는 전기자동차의 가격 상승으로 이어지기 때문에 저비용, 고용량, 경량화 조건을 동시에 충족시키기 위한 R&D(연구개발)가 활발히 진행되고 있다.

현재 2차전지 양극재는 NCM(니켈·코발트·망간) 등 고가의 금속산화물질이 주로 사용되고 있어 원가비중이 높은 것으로 파악되며 아직 수요가 제대로 형성되지 않아 대량생산이 불가능해 가격인하가 어려운 것으로 알려졌다.

이에 따라 저비용 및 고효율을 모두 충족시키는 고밀도 신소재 개발이 활발히 진행되고 있다.

2015년 출시된 스파크 EV는 주행거리가 128km, 쏘울 EV는 148km 등으로 파악되고 있으나 테슬라는 2016년 출시 예정인 <모델x>의 주행거리가 403km에 달하는 것으로 알려지고 있다.

테슬라는 EV용 중대형 전지를 사용하지 않고 소형 전지 7000개를 병렬로 연결해 주행거리를 늘리는데 성공했다.

하지만, 코스트가 상승해 주력 모델은 1억1600만원을 상회할 정도이며 가장 저렴한 모델도 약 8700만원 수준으로 평균보다 2-3배 높아 저비용 조건을 충족하지 못하고 있다.

충전소 확대 및 충전방식 통일이 선결과제

전기자동차는 충전방식 및 충전소 확대 등 인프라 문제가 보급의 가장 큰 걸림돌로 파악되고 있다.

전기자동차 충전방식은 완속충전과 급속충전으로 구분되며 완속충전 방식은 국제적으로 표준이 정해져 있으나 1회 충전에 7-8시간 정도가 소요되는 등 긴 충전시간이 문제로 부상하고 있다.

급속충전 방식은 충전시간이 짧으나 차종에 따라 충전방식이 상이하며 국제표준이 마련되지 않고 있다.

급속충전 방식은 크게 일본의 데모방식, 북미·유럽의 DC 콤보방식, 프랑스 르노의 AC3상방식 등으로 다양하며 호환이 불가능한 것으로 나타나고 있다.

일본의 Nissan, Toyota, Mitsubishi 등은 데모방식을, GM을 비롯해 BMW, 포드, 폭스바겐(Volkswagen) 등은 DC콤보방식을, 르노(Renault) 등은 AC3상방식을 적용하고 있으며 충전방식 통일이 어려운 것으로 알려졌다.

충전방식은 앞으로 일본과 북미·유럽으로 이분화될 것으로 전망되고 있으며 해당지역을 주도하는 곳의 주도권 싸움으로 이어질 가능성이 높아지고 있다.

충전소 확대 문제는 충전방식 통일보다 해결이 더욱 시급한 것으로 파악되고 있다.

시장 관계자는 “충전방식은 통일이 되지 않더라도 전기자동차 이용에 있어 문제가 크지 않으나 충전소가 많지 않다면 전기자동차 이용에 제약이 커 이용자 수가 줄어들 수밖에 없을 것”이라고 강조했다.

테슬라는 고속 충전시설인 슈퍼차저(Supercharger) 스테이션을 적극 보급하고 있으며 태양광셀 지붕을 설치함으로써 고객에게 전기료를 무상으로 제공하는 등 인프라 확대에 가장 적극적인 것으로 알려졌다.

전기자동차, 국내 컨트롤타워 부재

전기자동차는 도입 활성화를 위한 국가 차원의 정책 수립이 세계적으로 활발한 가운데 국내에서는 정책적 지원이 미흡하다는 평가를 받고 있다.

관련된 정부부처는 산업통상자원부, 국토교통부, 환경부 등으로 관할영역이 분산돼 있기 때문에 전기자동차 개발 및 보급에 있어 컨트롤타워 마련이 시급하다는 지적이 제기되고 있다.

전기자동차리더스협회 김필수 회장은 “국내 전기자동차 시장 활성화를 위해서는 다양한 기술의 융합이 중요한데 컨트롤타워 부재로 전기자동차 개발과 보급, 인프라 구축 등이 잘 이루어지지 않고 있다”고 지적했다.

주요 국가들은 전기자동차에 보조금 지급 정책을 활발히 펼치고 있으며 2020년까지 전기자동차 보급 목표가 1500만대 수준에 달하는 반면 한국은 20만대에 그쳐 시장성이 미약한 것으로 평가되고 있다.

미국은 배터리 용량에 따라 최대 7500달러의 세액공제 혜택을 제공하고 있고, 일본은 차량 1대당 최대 139만엔의 보조금을 지원하고 있으며, 중국은 2020년까지 NEV(New Energy Vehicle) 500만대 보급을 목표로 보조금을 지원하고 있다.

국내에서는 개별소비세, 취득세, 도시철도채권 등 최대 420만원의 감세 혜택과 환경부 보조금 1500만원을 지급하고 있으며 서울시, 제주도 등 지방자치단체에서 별도 지원금을 지급하고 있다.

하지만, 지원 가능한 대상의 차종이 많지 않고 지원금액도 크지 않아 경쟁률이 매우 높기 때문에 보조금 지급규모가 턱없이 부족하다는 지적이 제기되고 있다.

폭스바겐, 전기자동차 시장에 메가톤급 영향

폭스바겐 사태는 <클린디젤> 슬로건을 통해 친환경 이미지를 구축했던 디젤자동차의 배출가스 조작 스캔들로 최근 전기자동차 시장에 엄청난 파급효과를 불어넣고 있다.

특히, 미국은 전기자동차 수요가 감소하고 있었으나 폭스바겐 사태 이후 회복이 예상되고 있다. 폭스바겐 사태 이후 환경오염 규제가 더욱 강화될 가능성이 높기 때문이다.

자동차 환경규제는 유해물질 배출량 감축과 연비효율 개선 측면에서 진행되고 있다.

유럽은 자동차 배출가스에 대한 규제기준을 강화해 2014년 9월 이후 「EURO-6」를 시행하고 있으며 이산화탄소 배출량 제한 기준을 2015년 km당 130g에서 2021년 95g으로 축소할 계획이다.

「EURO-6」는 2015년 이후 국내 디젤자동차 신형에도 도입되며 대형 경유자동차는 질소산화물(NOx) 배출 허용치가 「EURO-6」의 1/5 수준으로 강화되는 등 디젤엔진에 대한 규제 기준이 엄격해지는 것이 특징이다.

미국도 탄소배출 규제안을 발표하고 자동차 연비기준안을 제시하는 등 환경규제를 강화하는 움직임이 활발하며 2025년까지 평균연비 리터당 23.2km 달성을 목표로 하고 있다.

시장 관계자는 “현재의 자동차 기술로는 환경과 연료 소비효율을 동시에 만족시키는 것이 거의 불가능하다는 사실이 폭스바겐 사건으로 드러났다”며 “친환경 기술에 가장 근접한 전기자동차 중심으로 자동차 시장의 패러다임이 바뀔 것”이라고 주장했다.

2차전지 가격 하락세 지속된다!

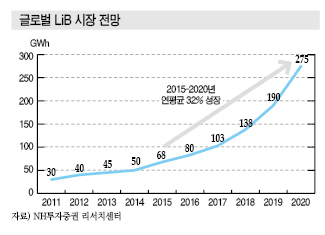

전기자동차 시장은 2015년 216만대에서 2020년 1044만대로 연평균 37% 성장함에 따라 전체 자동차 시장에서 전기자동차 비중이 2%에서 10%까지 상승할 것으로 예상되고 있다.

이에 따라 전기자동차용 리튬이온전지 시장도 2015년 9GWh에서 2020년 159GWh로 연평균 76%, 시장규모는 2015년 230억달러에서 2020년 800억달러로 연평균 28% 성장할 것으로 예측되고 있다.

하지만, 리튬이온전지 가격은 수요산업인 스마트폰 시장이 성숙기에 진입했고 전기자동차와 ESS가 도입기에 진입해 하락세를 지속할 것으로 예상되고 있다.

삼성SDI는 BMW, 아우디 등과 전기자동차용 리튬이온전지 납품계약을 체결했고 중국 선그로우와 ESS 합작기업을 설립했으며 미국 Duke Energy의 36MW ESS 프로젝트에 중대형 전지 공급계약을 체결하는 등 리튬이온전지 수주를 확대하고 있다.

LG화학은 글로벌 자동차기업인 르노, GM, 폭스바겐, 상해기차 등 약 40개 모델에 전기자동차용 2차전지를 공급할 계획이다. 국내 20만대, 중국 Nanjing 10만대, 미국 Holand 4만대의 전기자동차 배터리 공장을 가동하고 있는 가운데 2016년 이후 추가 증설을 고려하고 있다.

또한 일본 훗카이도 지역에 태양광 발전 연계 ESS 구축 프로젝트, 노르웨이 조선기업 아이데스빅의 바이킹 퀸호 등의 전지 공급기업으로 선정됐다.

하지만, 2차전지 가격이 하락세를 지속할 것으로 전망됨에 따라 삼성 및 LG의 수익성 개선이 불투명해지고 있다.

삼성·LG, PHEV 및 EV 활성화가 수익성 좌우

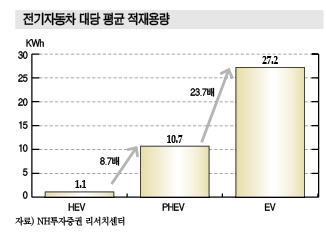

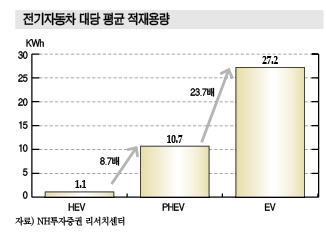

전기자동차는 통상적으로 HEV(Hybrid Electric Vehicle), PHEV(Plug-in Hybrid EV), EV로 분류된다.

HEV는 엔진과 전기모터를 보조로 사용하는 전기자동차로 전기자동차 시장의 성장을 견인하고 있으나 1대당 평균 전지 적재용량이 1.1kwh 정도로 미미하기 때문에 삼성SDI, LG화학 등의 수익성은 PHEV, EV의 활성화가 좌우할 것으로 예상된다.

2차전지 적재용량은 PHEV 10.7kwh, EV 27.2kwh 정도로 파악되며 EV 1대 판매에 따른 리튬이온전지 수요는 대략 PHEV 20대, HEV 50대와 맞먹는 것으로 추정된다.

HEV가 2차전지 수익성에 미치는 영향이 상대적으로 미미해 2차전지 생산기업들은 HEV보다 PHEV, EV에 매달리고 있다.

미국은 ZEV(Zero Emission Vehicle) 규제 계획을 발표해 2018년 이후 HEV를 전기자동차 분류에서 제외할 예정이다.

ZEV는 자동차 생산기업들이 내연기관 자동차 판매를 위해 일정규모의 친환경자동차를 의무적으로 판매해야 하는 제도로 현재는 EV, PHEV, HEV가 모두 포함돼 있다.

미국 친환경자동차 시장에서 HEV는 63.7%를 차지하고 있어 2018년 이후 PHEV와 EV 판매가 급성장할 것으로 예상되고 있다.

최대 자동차 시장인 중국도 NEV정책을 발표해 HEV를 제외한 EV, PHEV, FCEV(연료전지자동차)에만 각종 보조금과 규제 혜택을 지원할 예정이다.

시장 관계자는 “전기자동차 시장 확대에 따른 LiB 시장 성장은 전기자동차 판매대수를 근거로 산출한 것이나 현재 가장 널리 보급돼 있는 전기자동차는 LiB 적재량이 적은 HEV이기 때문에 왜곡인자로 작용할 소지가 있다”고 지적했다.

이에 따라 전기자동차 시장은 HEV에서 PHEV, EV로 전환되고 삼성SDI, LG화학의 수익성은 PHEV, EV의 활성화시기에 달려 있다고 판단된다. <박주현 기자: pjh@chemlocus.com>