바이오기업들은 바이오의약 분야를 중심으로 성장하고 있다.

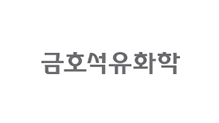

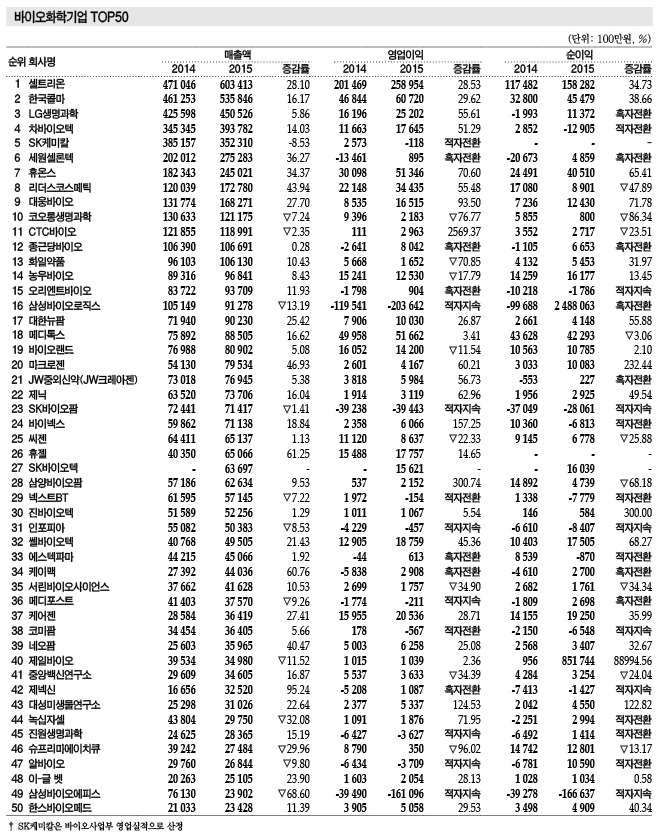

2015년 상위 50위에 포함된 바이오기업은 매출이 2014년 992억원에서 2015년 1107억원으로 10.4% 증가했으나 영업이익은 2014년 67억6516만원에서 2015년 66억2666만원으로 2.04% 감소했다.

바이오시밀러(Biosimilar)를 중심으로 바이오의약품이 매출, 영업이익 등 영업실적에 영향을 미치고 있으나 R&D(연구개발) 투자에 비해 가시적인 성과를 올리지 못하고 있기 때문이다.

일부 바이오기업들이 흑자생산으로 전환되고 있으나 대부분 영업실적에 비해 R&D투자에 집중함으로써 적자생산을 감내하고 있는 것으로 파악되고 있다.

셀트리온, 바이오시밀러 상업화로 매출 1위

바이오기업 매출은 셀트리온, LG생명과학, 차바이오텍, SK케미칼, 대웅바이오, 코오롱생명과학 등 바이오의약 관련기업이 10위 이상을 기록했다.

특히, 셀트리온이 가장 먼저 바이오시밀러를 상업화함에 따라 가시적인 성과를 나타내 매출 1위를 기록했다.

셀트리온은 류마티즘 관절염 치료제의 바이오시밀러인 램시마를 2013년 8월 유럽 31개국에서 판매를 허가받았으나 오리지널 의약품의 특허만료 일자가 달라 15개 국가에만 판매하고 있다.

하지만, 유럽에서 특허만료가 이어지고 있어 매출이 증가할 것으로 예상되고 있다.

셀트리온은 매출이 2014년 4710억원에서 2015년 6034억원으로 28.1% 증가했으며 2016년 4월 미국 FDA(식품의약국)이 램시마 판매를 허가함에 따라 매출 증가가 계속될 것으로 기대하고 있다.

셀트리온 관계자는 “램시마를 포함해 트룩시마, 허쥬마 등도 상업화를 앞두고 있고 10년 이내에 10조원 매출을 기대하고 있다”며 “바이오시밀러를 상업화한 이후 2020년부터 본격적인 신약 개발에 돌입할 것이라고 밝혔다.

삼성바이오에피스, LG생명과학, 대웅바이오 등도 바이오시밀러 임상시험을 진행하고 있어 매출 증가가 기대되고 있다.

삼성바이오에피스는 류마티스 관절염 치료제 휴미라, 유방암 치료제 허셉틴 등 바이오시밀러에 대해 임상3상을 진행하고 있다.

LG생명과학은 휴미라, 엔브렐 등을 임상시험하고 있고 대웅바이오는 엔브렐에 집중하고 있어 영업실적 개선이 기대되고 있다.

삼성바이오에피스와 삼성바이오로직스는 CMO(Contract Manufacturing Organization) 제2공장을 2016년 본격 상업화함에 따라 매출이 대폭 증가할 것으로 예상되고 있다.

삼성바이오로직스는 매출이 2014년 1051억원에서 2015년 913억원으로 13.19% 감소했으며, 삼성바이오에피스는 2014년 761억원에서 2015년 239억원으로 500억원 이상 줄었다.

삼성은 글로벌 CMO 가동률이 60-70%에 불과하지만 2025년까지 수요가 계속 증가하고 공급부족이 심화돼 2조원 을 넘어설 수 있을 것으로 기대하고 있다.

피부미용 소재, 사상 최대 영업실적 기록

여성 대상제품을 주력으로 생산하고 있는 바이오기업들은 성장세를 이어가고 있다.

메디톡스, 휴온스, 휴젤, 한국콜마, 리더스코스메틱 등 피부미용 관련기업들은 2015년 사상 최대 영업실적을 기록해 가파른 성장세를 나타냈다.

메디톡스는 국내 보툴리눔 톡신(Botulinum Toxin) 시장점유율 1위를 기록하고 있으며 히알루론산(Hyaluronic Acid) 필러도 생산해 매출이 2014년 759억원에서 2015년 885억원으로 16.62% 증가했다. 특히, 히알루론산 필러 사업은 매출이 280% 증가해 전체 매출 신장을 견인했다.

휴온스는 자체 개발한 히알루론산 필러를 내세워 매출이 2014년 1823억원에서 2015년 2450억원으로 34.37% 신장했으며 영업이익은 70.6% 증가한 513억원을 기록했다.

특히, 중국을 중심으로 필러 수출이 늘어나면서 필러를 주입하는 의료기기 매출도 동반 증가한 것이 영향을 미친 것으로 파악되고 있다.

시장 관계자는 “미용성형 시장이 성장하면서 필러 뿐만 아니라 피부에 약물을 주입하는 의료기기도 성장세를 이어가고 있다”고 밝혔다.

휴젤도 미용성형 시장 확대로 매출이 2014년 404억원에서 2015년 651억원으로 61.25%, 영업이익은 2014년 155억원에서 2015년 178억원으로 14.65% 신장했다.

보툴리눔 톡신 및 히알루론산 사업은 국내시장에 이어 신흥국 여성들도 소비가 증대되고 있어 영업실적이 호조를 계속할 것으로 예상되고 있다.

화장품 원료를 생산하고 있는 한국콜마, 리더스코스메틱도 바이오기업 10위권에 진입했다.

리더스코스메틱은 산성앨엔에스에서 상호를 변경하고 마스크팩 판매를 중심으로 매출이 2014년 1200억원에서 2015년 1728억원으로 43.94% 증가했다.

한국콜마도 화장품 원료 및 바이오의약 사업을 영위하며 매출이 2014년 4613억원에서 2015년 5358억원으로 16.17% 신장했다.

셀트리온도 생명과학연구소에 화장품 소재개발연구소를 설립하고 2016년 8월 기능성 바이오화장품을 상업화해 화장품 사업에 진출할 예정이다.

SK, SK케미칼·SK바이오팜·바이오랜드 “중심”

SK그룹은 SK케미칼과 SKC 자회사인 바이오랜드가 바이오 사업에서 높은 영업실적을 기록하고 있다.

SK그룹은 바이오를 5대 성장사업의 하나로 집중 육성하고 있으며 바이오 계열사 SK바이오팜과 SK바이오텍의 경쟁력 강화를 위해 2016년 글로벌 CMO 인수를 준비하고 있다고 밝혔다.

2015년 하반기 독일 Zellbios 인수를 검토했으나 조건이 맞지 않아 무산됐으며 매출 2억5000만달러 이상 대형 바이오기업을 인수후보로 선정해 검토하고 있다.

SK바이오팜은 2011년 SK 자회사로 출범했으며 중추신경계 질환 신약 후보물질을 개발하고 있고 뇌전증 신약도 임상3상에 돌입했다.

원료의약품 생산을 확대하기 위해 2015년 4월 SK바이오팜의 자회사로 SK바이오텍을 설립했으며 당뇨 및 간염 치료제 등 원료의약품을 생산하고 있다.

2015년 11월 701억원을 투입해 세종에 원료의약품 생산공장을 건설하고 있으며 2017년 2/4분기부터 상업화할 예정이다.

SK바이오팜은 영업이익이 2014년 마이너스 392억원에 이어 2015년에도 마이너스 394억원을 기록했으나 신약 후보물질을 상업화하면 흑자생산을 기록할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

SK케미칼은 백신사업을 집중적으로 확대하고 있으며 최대 생산량이 1억4000만도즈인 안동공장을 2012년 완공해 상업화에 성공했다.

SK케미칼 생명과학사업은 매출이 2014년 3852억원에서 2015년 3523억원으로 8.53% 감소했으며 영업이익은 2014년 26억원에서 2015년 마이너스 1억원으로 적자전환됐다.

백신 사업이 공급과잉으로 저가수주가 지속됨에 따라 수익성이 악화됐으며 SK케미칼은 수출을 통해 영업실적을 개선할 방침이다.

SKC 자회사인 바이오랜드는 알부틴(Arbutin), 히알루론산 등 화장품 원료와 천연 원료의약품을 생산해 2015년 매출 809억원, 영업이익 142억원을 올렸다.

바이오, 상업화 여부가 영업이익률 결정

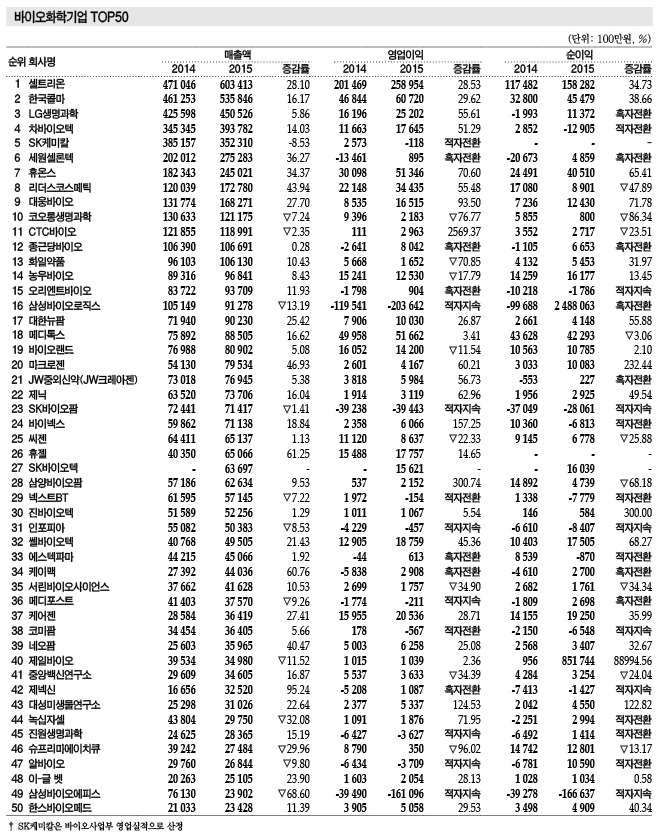

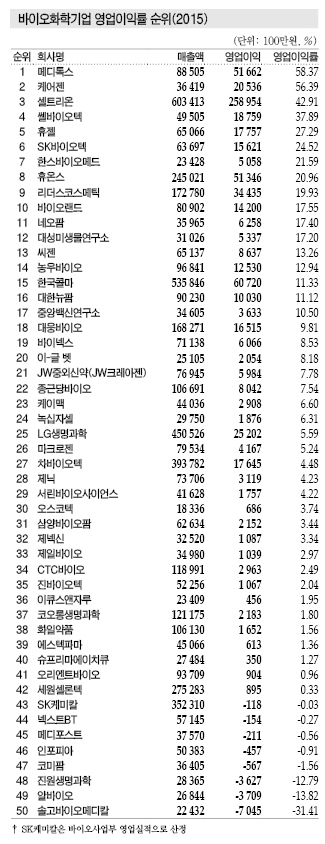

바이오기업들은 영업이익률이 양극화되고 있다.

바이오기업 영업이익률 1위는 메디톡스로 58.37%에 달해 매출액의 절반 이상이 영업이익이며 보툴리눔 톡신이 막대한 수익을 창출할 수 있는 것으로 파악되고 있다.

보툴리눔 톡신을 생산하는 휴젤은 영업이익률 27.29%, 휴온스는 20.96%에 달하고 있다.

대웅제약도 2015년 수익 개선을 위해 보툴리눔 톡신 사업에 진입해 영업실적 개선을 기대하고 있어 경쟁이 치열해질 것으로 예상되고 있다.

하지만, 보툴리눔 톡신은 수요가 급증하고 있고 상용화가 어려워 높은 진입장벽을 형성함에 따라 당분간 생산기업들이 높은 영업이익을 기록할 수 있을 것으로 예상되고 있다.

케어젠, 리더스코스메틱, 바이오랜드, 한국콜마 등 피부미용 관련기업들도 최대 50%가 넘는 영업이익률 기록하고 있어 화장품 관련사업도 진입에 성공하면 양호한 수익을 창출할 수 있는 것으로 판단되고 있다.

케어젠은 화장품 및 의료용 원료인 펩타이드(Peptide)를 상업화해 공급함으로써 영업이익률이 56.39%에 달하고 있다.

펩타이드는 개발이 어렵고 대부분 수입에 의존하고 있으며 제조코스트 대비 공급가격이 수십배에 달하는 것으로 파악되고 있다.

셀트리온은 바이오시밀러 상업화에 성공함으로써 영업이익률이 42.91%를 기록해 막대한 수익을 창출하고 있으나 상업화가 임박한 삼성바이오로직스는 마이너스 223.10%로 적자생산을 이어가고 있다.

바이오사업은 5-10년 이상 지속된 투자로 상업화에 성공하면 막대한 수익을 창출할 수 있으나 실패하면 적자생산 불가피한해 재무구조가 튼튼한 대기업들이 주로 투자하고 있다.

시장 관계자는 “바이오기업 절반이 상업화가 어려워 매출을 기록하지 못하고 있다”며 “중소기업들은 R&D 투자에 한계를 나타내 도산되는 곳이 대부분으로 높은 영업이익률에 대한 환상에 사로잡혀 투자를 확대하는 것은 위험하다”고 밝혔다.

메지온은 영업이익률이 2015년 마이너스 18.21%를 기록했음에도 불구하고 평균 연봉이 1억2100만원에 달해 인건비 감축이 필요하다는 주장이 제기되고 있다.

하지만, 희귀질병 치료제인 폰탄(Fontan) 수술 환자 치료제와 발기부전 치료제를 2016년 상업화해 가시적인 성과를 나타낼 수 있을 것으로 기대됨에 따라 적자생산에도 불구하고 인건비 및 R&D 투자에 총력을 기울이고 있다.

대규모 R&D 투자를 감내해야 성공한다!

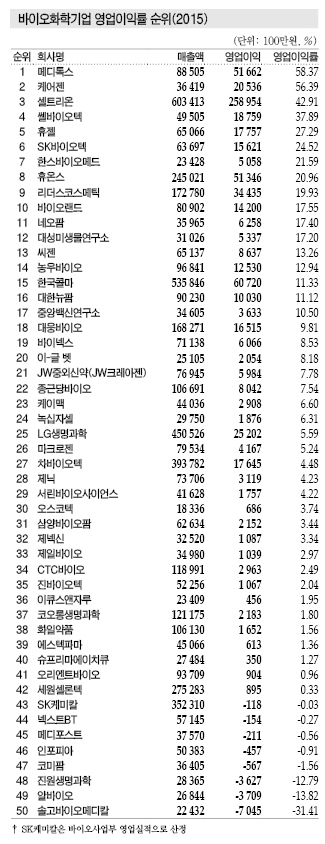

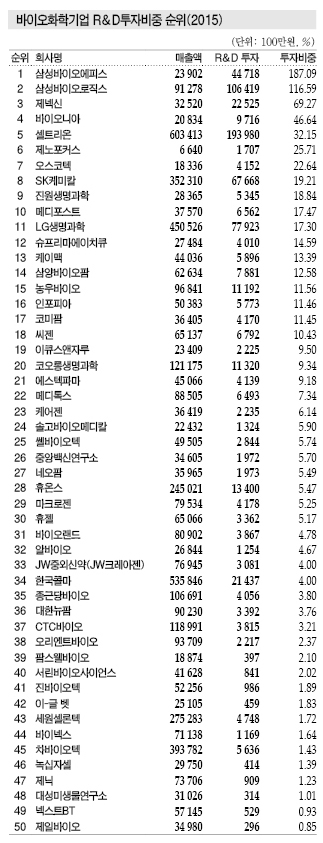

바이오기업들은 바이오제품 상용화를 위해 대규모 R&D 투자를 지속하고 있다.

삼성그룹은 바이오의약 사업에 총력을 기울여 삼성바이오에피스가 매출 대비 R&D 투자비중이 2015년 187.09%, 삼성바이오로직스가 116.59%로 대규모 투자기업으로 손꼽히고 있다.

셀트리온도 바이오시밀러 개발을 계속하기 위해 R&D 투자비중이 2015년 32.15%를 기록했으며 바이오니아, 제넥신 등도 매출의 40% 이상을 R&D에 투자하고 있다.

삼성그룹은 바이오 사업 R&D 투자액이 2015년 1511억원, 셀트리온은 1940억원에 달해 국내 바이오기업 평균 매출에 비해 높은 수준을 나타내고 있다.

국내 산업의 R&D 투자비중이 2-3% 수준임을 감안하면 바이오산업의 R&D 비중은 수십배 높은 수준으로 평가되고 있다.

LG생명과학도 바이오의약 상업화를 위해 매년 15% 이상의 R&D 투자비중을 유지하고 있으며, SK케미칼은 2015년 적자생산에도 불구하고 R&D 투자비중이 19.21%에 달했다.

농화학, 농우바이오가 선도하고…

농우바이오(대표 정용동)는 국내 채소종자 1위로 농화학 시장을 선도하고 있다.

농우바이오는 매출이 2014년 1318억원에서 2015년 1683억원으로 27.7% 증가했으며 영업이익은 2014년 85억원에서 2015년 165억원으로 2배 가까이 급증했다.

종자 부문 국내 2위인 동부팜한농 인수를 시도했으나 인수액 부담으로 LG화학이 인수함에 따라 시장지배력 확대 기회를 놓쳤으며 종자 품종 다양화로 중국, 인디아, 유럽 등에서 시장확대를 계속할 예정이다.

종자 개발은 10여년이 필요해 진입장벽이 높으나 당근, 무 등 종자 사업에서 중국시장 점유율 1위를 차지하고 있으며 1990년대부터 R&D에 투자한 토마토 종자도 매출이 발생하고 있다.

동부팜한농을 인수한 LG화학은 종자사업에서 수익 창출이 요구되고 있다.

팜한농은 비료 및 농약 사업이 매출의 대부분을 차지하고 있으나 종자 생산기업에 비해 수익성이 떨어져 종자 사업 확대로 영업이익을 개선할 필요성이 제기되고 있다.

농우바이오는 종자사업으로 2015년 12.94%의 영업이익률을 달성해 팜한농의 3.94%를 크게 넘어섰다.

팜한농도 농약 사업에서 9.64%의 영업이익률을 달성했으나 비료 사업이 1.59% 수준에 불과해 신사업 투자가 요구되고 있다.

시장 관계자는 “비료는 사양사업으로 수익성이 하락할 가능성이 높아 중국, 인디아를 중심으로 종자 사업에 R&D를 집중할 필요성이 있다”고 주장했다. <허웅 기자: hw@chemlocus.com>

표, 그래프 : <바이오화학기업 TOP50><바이오화학기업 영업이익률 순위(2015)><바이오화학기업 R&D투자비중 순위(2015)><바이오화학기업 부채비율 순위(2015)>