글로벌 화학기업들이 신 성장동력으로 농화학 사업 투자를 확대하고 있다.

농화학은 기술장벽이 높아 미국, 유럽 등 선진기업들이 주도하고 있다.

신규진입이 어렵기 때문에 시장점유율을 장기간 유지할 수 있고 영업이익률도 높아 유망사업으로 각광받고 있다.

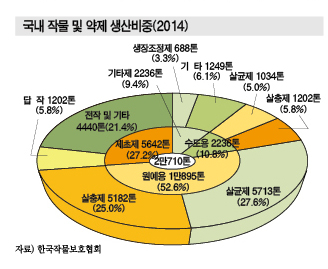

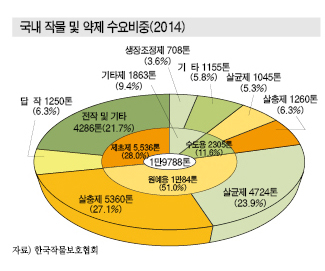

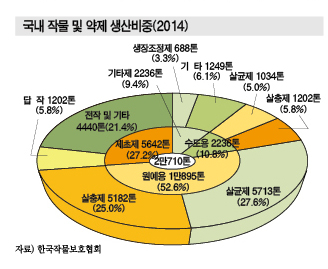

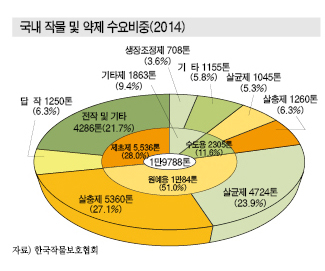

농화학은 제초제, 살충제, 살균제 등을 생산하는 농약·원제 부문과 유전자 조작을 통해 생산력이 뛰어나면서도 농약과 잘 조화될 수 있는 개량식물을 연구하는 종자 부문이 주목되고 있다.

비료 사업은 경쟁이 치열해 포화상태로 전환된 가운데 수익성까지 악화돼 글로벌 농화학기업들은 작물보호제와 종자에 투자를 집중하고 있다.

Dow Chemical과 DuPont의 통합과 분리, ChemChina의 Syngenta 인수, LG화학의 동부팜한농 인수 등 M&A(인수합병)를 통해 농화학 사업을 강화하거나 신규 진출하는 사례가 증가하고 있다.

국내 농화학 시장은 대부분 농약을 중심으로 형성되고 있으나 원료인 원제를 대부분 수입에 의존하고 있어 원제의 국산화가 요구되고 있지만 높은 투자비용과 오랜 연구기간이 필요하기 때문에 중소기업이 중심인 국내 작물보호제 생산기업들은 신규 진입할 엄두조차 내지 못하고 있다.

LG화학은 동부팜한농을 인수해 농화학 시장에 진출하면 원제의 국산화를 확대하고 종자 사업과의 연계발전이 가능할 것으로 기대하고 있다.

농화학, 유망사업으로 글로벌 M&A “활발”

농화학이 신성장동력으로 주목됨에 따라 글로벌 M&A가 활발히 진행되고 있다.

글로벌 농약 4위 Dow Chemical과 6위 DuPont은 2016년 초대형 합병을 추진하며 3위인 BASF를 뛰어 넘을 것으로 예상돼 글로벌 농화학 사업의 강자로 부상했다.

DowDupont은 2018년까지 농화학, 범용 화학제품, 고기능성 수지 등 3개 사업분야를 분할해 신규 기업을 설립하고 우수한 글로벌 네트워크를 통해 시장점유율을 확보할 방침이다.

국내에서는 LG화학이 2016년 4월 작물보호제 생산기업 동부팜한농을 4245억원에 인수하며 농화학 사업에 신규 진출했고 앞으로 신 성장동력으로 육성할 계획이다.

LG화학은 국내시장에서 농약 1위, 비료 2위를 기록하고 있는 동부팜한농과 농약인 원제를 개발하고 있는 LG생명과학의 협력을 통해 시너지를 창출할 것으로 기대되고 있다.

중국의 국영 화학기업인 ChemChina는 농약 글로벌 1위, 종자 3위를 수성하고 있는 스위스 Syngenta를 2016년 2월 430억달러에 인수하는 초대형 빅딜을 추진했다.

Syngenta는 종자산업에서 Monsanto, DouPont와 글로벌 시장을 주도하고 있어 중국은 농약을 비롯한 종자 사업을 집중적으로 육성할 것으로 판단된다.

중국은 경작지 축소, 기후 변화, 식량 문제 등으로 종자에 투자를 집중했으나 기술력이 부족해 글로벌 메이저와 경쟁에서 뒤처졌던 것으로 파악되고 있다.

ChemChina는 글로벌 농약 5위인 Monsanto와 Syngenta 인수건을 놓고 치열한 각축전을 벌였으나 인수액의 70%를 대출을 통해 충당하는 등 강한 인수 의지를 고수해 M&A를 성사시킨 것으로 나타났다.

Monsanto는 글로벌 유전자조작식품(GMO) 메이저로 2015년 8월 Syngenta에 인수가 460억달러를 제안했지만 거부당한 바 있다.

시장 관계자는 “스위스 Syngenta가 Monsanto의 높은 인수가 제안에도 중국의 ChemChina에 인수된 것은 유럽이 미국의 종자 산업을 견제한 영향도 있을 것”이라고 밝혔다.

ChemChina의 Syngenta 인수는 중국의 해외기업 M&A 사례 중 역대 최대로 평가되고 있으며 중국은 초대형 빅딜로 최대 수요처인 내수시장을 공략하는 등 농약 및 종자산업을 주도할 것으로 예상된다.

시장 관계자는 “글로벌 화학기업들이 높은 영업이익률을 창출할 수 있는 농화학을 미래 유망사업으로 평가하고 있다”며 “2016년 초대형 M&A가 대거 성사돼 앞으로의 귀추가 주목된다”고 밝혔다.

종자, 농화학 트렌드 주도한다!

종자 사업이 농화학 산업의 트렌드로 부상하고 있다.

종자 사업은 R&D(연구개발) 수준과 기술력 등 진입장벽이 높고 개발된 종자의 생산주기 측정 등 검증 기간이 길기 때문에 후발기업들의 신규 진입이 어려운 것으로 나타나고 있다.

글로벌 종자 매출 순위는 Monsanto가 1위, DuPont이 2위, Syngenta가 3위로 3사의 매출액이 각각 800억달러 이상으로 글로벌 시장의 80% 이상을 점유하고 있다.

Dow Chemical, Bayer, BASF가 뒤를 잇고 있으며 Dow Chemical과 DuPont이 합병해 출범하는 DowDuPont은 종자 부문 매출이 약 1200억달러로 추산돼 2016년부터는 1위를 차지할 것으로 파악된다.

Bayer CropScience도 종자사업에 집중해 R&D에 50억유로, 종자 생산 및 가공설비에 20억유로를 투자해 통합파이프라인을 구축함으로써 2016년까지 종자 부문의 매출비중을 확대할 방침이다.

농약과 종자를 함께 개발하는 농화학 사업도 주목되고 있다.

글로벌 메이저는 재배 작물의 유전자 조작을 통해 농약·비료의 기능을 극대화할 수 있는 종자 기술을 연구하고 있다.

이에 따라 유전자 조작을 통해 개발한 종자와 작물보호제를 함께 판매하는 방식이 작물보호제 산업의 트렌드로 부상하고 있다.

시장 관계자는 “과거에는 재배 작물에 맞는 작물보호제를 개발했으나 최근에는 재배 작물의 유전학적 특성을 조작해 작물보호제의 효과를 증대하고 있다”고 밝혔다.

그러나 국내 종자 산업은 도시화에 따른 경작지 감소와 농업인구 감소 등으로 종자 수요가 감소하면서 정체·축소되는 경향이 계속되고 있다.

국내시장, 농약 수출확대 어려워…

국내 농약 시장은 공급과잉으로 전환됐으나 수출이 어려운 것으로 파악된다.

국내 농약 시장은 팜한농, 경농, 성보화학, 동방아그로 등 9사가 90%를 차지하고 있으며 공급과잉으로 전환돼 「파이나눠먹기」가 불가피한 상황이다.

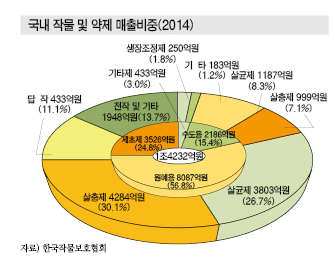

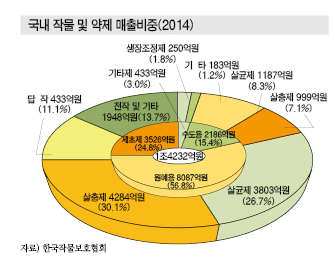

국내 작물보호제 생산기업들은 농약 및 비료 매출액의 90-100%가 내수판매를 통해 달성한 것으로 파악되고 있다.

국내 농화학 1위 팜한농은 작물보호제 부문 매출액이 2015년 3/4분기 2361억5700만원으로 내수비중이 95%, 비료 부문 매출액은 2705억7600만원으로 내수비중이 86%에 달하고 있다.

시장 관계자는 “국내 농화학기업 매출은 대부분 내수의존도가 높은 것으로 나타나고 있다”며 “국내 농약 시장은 포화상태로 수출을 확대해야 하지만 사실상 불가능에 가깝다”고 밝혔다.

농약 원제를 95% 이상 글로벌 메이저에서 수입하고 있기 때문으로 현지 생산제품과 코스트경쟁력에서 밀리는 것이 수출이 어려운 주 원인으로 파악되고 있다.

국내 농약·원제 수출액은 2013년 8753달러에서 2014년 1억1386만달러로 30% 증가했으나 수입액은 2013년 4억6310만달러에서 2014년 5억995만달러로 10.1% 증가해 수입이 압도적인 것으로 나타났다.

특히, 원제 수입액은 2014년 4억1241만달러로 농약·원제 수입량의 80.9%를 차지하고 있으며 2013년 3억7074만달러 대비 11.2% 증가한 것으로 나타났다.

농약 완제품은 수입액이 9044만달러로 17.7%에 불과했으며 2013년 8721만달러에 비해 3.7% 소폭 증가했다.

시장 관계자는 “원제의 수입의존도가 높지만 국산화가 어렵기 때문에 신규 개발은 사실상 힘들다”며 “앞으로도 수입포지션을 유지할 수밖에 없을 것”이라고 밝혔다.

LG화학, 원제·종자 고전 “불가피”

LG화학은 농화학 사업을 육성하기 위해 원제·종자 개발에 투자를 집중할 것으로 판단된다.

국내 원제 시장은 LG생명과학, 팜한농이 국산화에 성공한 것으로 나타났으나 메이저 생산제품을 대체하지 못해 국내시장에서만 일부가 공급되고 글로벌 시장에서는 주목받지 못하고 있다.

LG화학은 기초화학 기술을 바탕으로 LG생명과학과 팜한농과의 협력을 통해 원제의 국산화를 확대함으로써 글로벌 메이저에 대항할 것으로 기대하고 있다.

시장 관계자는 “LG화학과 LG생명과학, 팜한농이 원제 사업에서 시너지 창출할 것으로 판단된다”면서도 “농화학 사업은 중장기적인 관점에서 유망하지만 당장 가시적인 성과를 내지는 못할 것”이라고 주장했다.

원제의 신규 개발은 높은 기술력이 요구돼 성공률이 낮을 뿐만 아니라 개발에 성공하더라도 기존제품과 코스트 등에서 치열한 경쟁이 불가피하기 때문이다.

또 투자비용이 높고 상당한 개발기간이 필요하기 때문에 자본력을 바탕으로 글로벌 메이저가 장악하고 있고 국내 농약 생산기업은 원제를 수입해 제형하는데 그치고 있다.

유럽작물보호협회에 따르면, 글로벌 농약 시장에 신규 진입을 목표로 1개의 원제를 개발하기 위해서는 10년간 약 2500억원의 투자가 필요하며 성공률은 1/3만5000에 불과한 것으로 나타나고 있다.

원제 개발을 위해서는 정부에서 지원금을 투자하거나 합작 사업을 진행하는 등 국가차원에서 적극적으로 나서야한다는 의견이 주류를 이루고 있다.

원제 수입가격이 증가하고 있으나 국내 농약 생산기업들은 「울며겨자먹기」로 구매하고 있고 제초제 등 완제품의 코스트 증가로 이어져 내수시장에 부정적인 영향이 확산될 것으로 우려되고 있다.

이에 국내에 가장 빈번하게 발생하는 잡초·병해충에 대한 원제의 국산화가 요구되고 있다.

신제품은 품질 및 코스트경쟁력을 확보할 수 있다면 내수시장에서 글로벌 메이저 공급제품을 대체할 가능성이 높은 것으로 예상되고 있다.

시장 관계자는 “국내에 진출한 Bayer은 시장진입 1년만에 원제 판매를 통해 100억원의 매출을 달성했다”며 “확실한 기술과 품질경쟁력을 갖춘다면 파급효과가 엄청나다”고 밝혔다.

LG화학은 동부팜한농 인수효과를 높이기 위해 비료사업 축소가 요구된다.

국내 비료 시장은 공급과잉으로 전환돼 가격하락이 불가피했고 요소, DAP(Diammonium Phosphate), 암모니아(Ammonia) 등 대부분의 원료를 수입하고 있어 수익성 확보가 쉽지 않을 것으로 파악된다.

비료 부문 국내 2위인 팜한농도 2011-2014년 적자를 계속했고 2015년 3/4분기 매출액이 2353억6700만원, 영업이익은 116억3600만원으로 흑자전환했으나 영업이익률은 4.94%에 불과한 것으로 나타났다.

시장 관계자는 “LG화학은 수익성이 낮은 비료사업보다 영업이익률이 20%에 달하는 작물보호제 부문에 투자를 집중할 것”이라고 강조했다.

중국·동남아, 수요 증가 “확실”

글로벌 농약 시장은 중국, 동남아 등 신흥국이 부상하고 있다.

중국산 농약은 코스트경쟁력이 우수해 제초제 등 일부가 밀수를 통해 국내시장에 유입되기도 했던 것으로 나타나고 있다.

중국은 원제 생산기업과 대학연구소와의 합작연구를 통해 신규 원제를 개발하는 등 글로벌 시장에서 영향력을 확대하고 있다.

또 내수시장이 크기 때문에 잠재력이 높은 것으로 평가되고 있으며 ChemChina의 초대형 M&A를 통해 앞으로 글로벌 농약·종자 시장을 주도할 것으로 판단된다.

동남아도 신규 시장으로 주목되고 있다.

동남아는 기후가 따뜻하고 경작지가 넓어 글로벌기업의 신규 진입시장으로 부상하고 있으나 유통망 구축은 극복해야 할 과제로 부상하고 있다.

삼공 등 일부 국내기업도 베트남 진출을 고려했으나 농약의 수입·재고관리·판매 등 정형화된 유통체계를 갖추지 않아 시장형성이 어려웠던 것으로 나타났다.

시장 관계자는 “농약은 미국 등 선진국 수요가 크고 가난한 국가들은 구매력이 떨어지는 특성이 있다”며 “개발도상국을 중심으로 수요가 증가할 것”이라고 밝혔다.

한편, 국내 농약 유통은 농협을 통한 판매가 60%, 시중판매 40%로 양분되고 있으며 제품별로 유통판로를 다각화함으로써 경쟁력을 확보하고 있다.

농협 공급제품은 정부보조금을 기반으로 시중판매제품과 비교해 호조를 보이고 있으며 시중판매는 감소세를 나타내고 있다.

시장 관계자는 “농협을 통하는 것이 시중판매제품보다 코스트경쟁력이 높다”며 “농협으로 공급되는 품목과 시중으로 판매되는 품목이 겹치지 않도록 해 시장을 보호하고 있다”고 밝혔다.

일본 농약 시장도 내수비중이 높은 것으로 나타나고 있으며 공급과잉으로 전환됨에 따라 수출판로 개척에 초점을 맞추고 있다.

<정현섭 기자: jhs@chemlocus.com>