자동차는 친환경 의식 확대에 따른 경량화 니즈 확대, 초고령 사회에 대비한 자율주행 기술의 발전 등을 바탕으로 고도화되고 있다.

세계 최대 시장으로 군림하고 있는 중국은 승용차에 대한 감세조치를 확대하면서 2016년 신차 판매대수가 2700만대를 넘어 전년대비 15% 가량 증가한 것으로 나타나고 있다.

미국도 1900만대 이상으로 0.4% 정도 증가하며 사상 최고치를 기록했다.

일본은 2016년 신차 판매대수가 497만대로 1.5% 줄어들며 2년 연속 감소했으나 판매순위 10위권에 하이브리드자동차(HV)와 하이브리드 시스템을 탑재한 차종이 이름을 올리는 등 친환경 자동차에 대한 수요는 꾸준했다.

최근에는 2020년 도쿄올림픽을 앞두고 자율주행 기술과 관련해 다양한 연구를 강화하고 있다.

자동차의 고도화 및 최첨단 자동차의 보급 확산은 자동차 소재와 부품의 기술 발전에도 큰 영향을 미치고 있고, 화학기업을 중심으로 한 자동차 소재 관련기업들은 자동차 발전 흐름을 따라잡고 나아가 주도하기 위해 기술 개발 및 향상에 총력을 기울이고 있다.

범용수지, 경량화 핵심소재로 “부상”

자동차는 세계 각국의 환경규제 강화 흐름을 타고 경량화 니즈가 확대되고 있다.

최근에는 가솔린 자동차 뿐만 아니라 플러그인하이브리드전기자동차(PHEV), 전기자동차(EV) 등에서도 경량화 니즈가 고도화되고 있다.

이에 따라 금속보다 비중이 가벼운 폴리올레핀(Polyolefin) 등 범용수지가 자동차 경량화에 크게 영향을 미치고 있다.

합성수지는 자동차 대당 사용비중이 중량 베이스로 약 10% 수준에 불과하나 매년 증가세를 나타내고 있고, 화학기업들은 범용수지의 자동차 채용 확대를 위해 다양한 전략을 구사하고 있다.

자동차용으로 가장 많은 양이 투입되고 있는 합성수지는 PP(Polypropylene)로 고무, 필러 등을 배합한 컴파운드가 강도, 강성, 내열성 특성을 살려 외장재, 구조재, 전장부품, 내장재 등 광범위한 영역에 사용되고 있다.

PP 컴파운드는 일본기업들이 글로벌 시장에서 공급망을 확대하고 있다.

Mitsui Chemicals(MCC)은 미국, 멕시코 생산능력을 확대하고 있으며 2017년 105만톤 생산체제로 확충해 글로벌 최대의 공급능력을 갖출 예정이다.

Japan Polypropylene(JPP)과 Sumitomo Chemical도 미국, 중국, 인디아 등 자동차 생산이 집중되고 있는 지역을 중심으로 생산능력 확대에 박차를 가하고 있다.

HDPE(High-Density Polyethylene)는 자동차 연료탱크 수지화에 기여하고 있다.

수지제 연료탱크는 금속제에 비해 약 10-20% 가벼우며 복잡한 형태의 성형이 가능해 자동차의 설계자유도를 향상시키는데 일조하고 있다.

JPP는 Oita 플랜트를 중심으로 HDPE 가동률을 최대한 끌어올리고 있으며, 중국 등 아시아 시장에서도 수요가 급신장할 것으로 판단하고 해외생산을 적극 검토하고 있다.

ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)는 성형가공성, 도장성, 도금성이 뛰어나 내장재, 외장재에 널리 사용되고 있다. 특히, 중국에서는 프런트그릴에 ABS를 채용한 SUV 자동차 판매가 호조를 나타내고 있다.

LG화학은 2017년 상반기까지 여수 PS(Polystyrene) 5만톤 플랜트를 ABS 3만톤으로 전환하고 2018년까지 1억달러를 투자해 중국 Huanan에서 ABS 15만톤을 증설함으로써 200만톤 생산체제를 확립할 계획이다.

아울러 중국 ABS 시장의 최대 수요처인 Huanan 지역을 선점하며 동남아 시장 공략을 본격화해 세계 1위를 더욱 확고히 다질 방침이다.

롯데첨단소재는 ABS 56만톤 플랜트를 가동하고 있으며 자동차용 수요가 증가할 것으로 예상해 2017년 7만톤을 증설하는 방안을 검토하고 있다.

일본에서는 Ube Kosan, Mitsubishi Rayon, JSR 3사가 2016년 ABS 사업을 통합하고 코스트 경쟁력을 확대하면서 수출을 강화할 계획이다.

EP, 경량화·전장화 주도

EP(Engineering Plastic)는 높은 내열성, 기계적 특성을 보유하고 있어 자동차의 금속소재 대체에 빼놓을 수 없는 소재로 EV, 연료전지자동차(FCV)의 경량화에 큰 영향을 미치고 있다.

내열특성을 살려 배터리, 램프 주변부에 투입되고 있으며 최근에는 자동차의 전장화 등과 함께 렌즈와 카메라 모듈 부품으로도 채용이 확대되고 있다.

또 자율주행기술의 발달과 함께 전기특성이 우수해 통신을 저해하지 않는 EP 수요가 더욱 증가할 것으로 예상된다.

자동차용으로는 주로 PA(Polyamide), PC(Polycarbonate), POM(Polyacetal), PPE(Polyphenylene Ether), PPS (Polyphenylene Sulfide), PBT(Polybuthylene Terephthalate), 액정 폴리머(LCP) 등이 사용되고 있다.

사용량이 가장 많은 EP는 PA로 PA6, PA66가 고내열성을 바탕으로 투입되고 있다.

POM은 습동성, 기계특성, 내약품성이 우수하며 신규용도 개발은 더딘 반면 다른 소재가 기존 용도를 대체하기 어렵다는 점 때문에 수요가 꾸준히 유지되고 있다. 필러 등을 첨가한 컴파운드 그레이드가 전체 시장의 20-30%에 불과한 것 역시 특징적이다.

코오롱플라스틱은 BASF와 합작한 코오롱바스프이노폼(KolonBASFinnoPOM)을 통해 2018년 7만톤 플랜트를 신규 가동해 자동차용을 중심으로 고부가가치 영역을 집중 개척할 계획이다.

최근에는 PPS가 눈에 띄게 증가하고 있다.

PPS는 강도, 내열성은 물론 공법안정성, 내약품성이 뛰어나 LiB(Lithium-ion Battery)의 주변부품 등 사용범위가 넓어지고 있다. 전기절연성도 뛰어나 전장화를 타고 앞으로도 수요가 신장할 것으로 예상되고 있다.

도레이첨단소재는 2016년 7월 군산 소재 PPS 8600톤 및 컴파운드 3300톤 플랜트를 완공했다. 전체 생산량의 65%에 해당하는 약 5600톤을 중국으로 수출하고 있으며 2020년까지 PPS 수지는 1만8600톤으로, 컴파운드는 6600톤으로 증설할 계획이다.

PC는 투명성을 앞세워 헤드램프 렌즈, 미터기 패널, 자동차 탑재용 카메라 등에 투입되고 있다.

앞으로 수요 신장이 기대되는 것은 창유리를 대체하는 글레이징 용도이며 내찰상성, 내충격성 등 과제가 해결되면 자동차 경량화를 크게 진전시킬 것으로 기대되고 있다.

자동차 소재의 수지화는 수지, 금속 등 이종소재를 접합시키는 멀티소재화 기술 발전으로 이어지고 있다.

이종소재를 접합시키면 경량화 효과가 클 뿐만 아니라 공정수도 대폭 감축할 수 있어 소재 메이저를 중심으로 이종접합 그레이드 개발에 박차를 가하고 있다.

경량화 흐름은 수지 사이의 융합에도 영향을 미치고 있으며, EP 가운데 가장 비중이 낮은 PPE를 사용해 중량을 절반 이하로 줄인 사례도 등장하고 있다.

EP 시장은 휘발성 유기화합물(VOCs) 저감제품, 난연 그레이드 등 특화제품 투입이 확대되며 차별화 경쟁이 치열해지고 있다.

열경화성수지, 금속 대체용 채용 확대

열경화성수지는 냉각하면 굳고 가열하면 녹는 열가소성수지와 달리 한번 가열하면 원하는 형태대로 고정시킬 수 있는 것이 특징으로, 내열성이 높고 전기특성이 우수해 열가소성수지로 대체할 수 없는 금속부품의 수지화를 실용화시키는 소재로 부상하고 있다.

페놀수지(Phenol Resin)는 Sumitomo Bakelite가 자동차부품용으로 글로벌 시장에 집중 투입하고 있다.

특히, 브레이크 피스톤에 공급함으로써 경량화, 코스트 절감, 조작성 개선에 일조하고 있으며 북미에서 거둔 성공사례를 바탕으로 일본, 유럽에서도 제안을 강화하고 있다.

최근에는 브레이크 캘리퍼를 전체 수지화시키는데 주력하고 있으며 타이어도 핵심 용도 중 하나로 주목하고 있다.

페놀수지는 타이어 제조공정에 점착성 개량제와 고무 강도를 높이는 보강용 소재 등으로 공급하고 있다.

규사를 페놀로 코팅한 RCS(Resin Coated Sand)는 주조 금속의 중심에 투입되고 있으며, Asahi Yukizai가 해외생산을 확대하고 있다.

2015년 인디아 생산을 시작했으며 2016년에는 멕시코에도 공장을 건설했고, 앞으로 인디아에도 No.2, No.3 공장을 건설할 예정이다.

에폭시수지(Epoxy Resin)는 자동차 경량화의 핵심소재로 기대를 모으고 있는 CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic)의 매트릭스 수지로 사용되고 있다.

레이싱카, 고급 차종에 채용되고 있으며, 최근에는 성형 코스트 저감을 위해 열가소성 타입의 CFRTP(Carbon Fiber Reinforced Thermoplastics)도 개발되고 있으나 고정밀도, 고내열 등 열경화성 타입만이 발휘할 수 있는 특성이 많아 앞으로 양 타입이 공존할 것으로 예상된다.

유리섬유를 통해 복합소재에 사용되는 UPR(Unsaturated Polyester Resin)와 비닐에스터 수지 생산기업들도 CFRP용 그레이드 개발에 주력하고 있다.

탄소섬유, 환경규제 강화 타고 “성장”

탄소섬유는 그동안 코스트가 높아 자동차에 널리 투입되지 못했지만 최근에는 채용이 가속화되고 있다.

아직 대중적인 차종에는 투입되지 못하고 있으나 고급 차종의 부품을 중심으로 탄소섬유를 사용하는 사례가 늘어나고 있다.

앞으로 세계 각국이 연비, 이산화탄소(CO2) 배출량 규제를 강화함에 따라 관련시장이 점차 확대될 것으로 예상된다.

SGL은 BMW와 합작해 미국에 단일거점으로는 최대규모인 9000톤 상당의 라지토우(Large Tow) 타입 탄소섬유 생산설비를 구축했다.

생산제품은 자동차 종사자들의 탄소섬유에 대한 인식을 바꾸어놓은 BMW의 EV 모델 i3 등에 투입되고 있다.

오랜 기간 글로벌 탄소섬유 시장을 견인해온 일본기업들도 시장 장악에 주력하고 있다.

Toray는 산하기업 Zoltek을 통해 다양한 자동차기업의 부품 개발 프로젝트에 참여하고 있다.

또 Zoltek의 멕시코 공장 생산능력을 2016년 봄 2배로 확대하고 유럽에서는 프리프레그(Prepreg) 사업을 인수하는 등 북미, 유럽의 자동차용 중간소재 서플라이체인을 강화하고 있다.

Mitsubishi Rayon은 SGL과 합작해 원료부터 일괄생산이 가능한 효율적인 성형법을 개발하고 있으며 관련설비 정비도 추진하고 있다. 2017년 4월에는 SGL로부터 미국 탄소섬유 공장을 인수했다.

Teijin은 탄소섬유 생산기업에 머무르지 않고 티어1으로 거듭나겠다는 목표를 내세우고 있다.

2017년 2월 미국 Continental Structural Plastics(CSP) 인수를 완료했으며 앞으로 자체 보유한 CFRP와 CSP의 GFRP(Glass Fiber Reinforced Plastic)를 조합해 경량소재의 범위를 외장재에서 구조재에 이르기까지 광범위하게 확장할 예정이다.

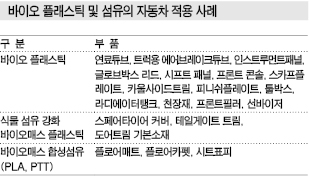

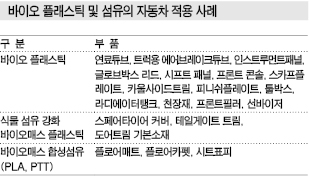

바이오 플래스틱, 차세대 핵심소재로 부상

자동차는 경량화, 하이브리드화, 전동화 등을 통해 연비를 개선하는 한편 친환경성을 향상시키기 위해 부품의 원료부터 바이오매스화하는 움직임도 가속화되고 있다.

바이오 플래스틱은 CO2를 배출하지 않는 지구온난화 대책과 자원의 고갈 방지 및 수명 연장에 탁월한 효과를 나타낼 것으로 기대되고 있으며 세계적으로 환경규제가 강화됨에 따라 자동차기업들이 채용을 적극화할 것으로 예상된다.

바이오 플래스틱은 2002년 PLA(Polylactic Acid) 보급이 본격화됐으며 2003년부터 자동차 관련제품에 응용되기 시작했다.

도요타자동차(Toyota Motor)는 Toray와 공동으로 개발한 PLA 소재를 2003년 라움(Raum)의 스페어타이어 커버에 채용했으며 내장재를 중심으로 바이오 플래스틱 채용을 확대하고 있다.

2009년 발매된 사이(Sai)는 내장재의 면적 60% 이상에 바이오매스 플래스틱 관련부품이 사용됐으며 2011년 사용범위를 80% 이상으로 확대했다.

최근에는 Mitsubishi Chemical의 바이오 EP 브랜드 Durabio의 채용이 눈에 띄고 있다.

Suzuki가 2개 차종의 내장수지 컬러 패널에, Mazda는 내장재 뿐만 아니라 외장재에도 채용하며 적용 차종을 확대하고 있다.

Renalt는 2016년 발매된 신형 자동차의 미터커버에 Durabio를 채용했으며 내충격성이 우수하고 질감이 탁월해 좋은 평가를 받고 있다.

바이오 플래스틱은 자동차 채용범위 확대 및 각국 정부의 지원을 통해 관련시장이 확대될 것으로 기대되고 있다.

타이어, 천연고무도 화학합성으로 생산

타이어 역시 자동차 경량화 및 첨단화를 위해 기능이 향상되고 있다.

일본 타이어 생산기업들은 타이어 고기능화를 목적으로 기초기술 고도화에 박차를 가하고 있다.

Yokohama Rubber는 고무 생산기술의 고도화를 지원하기 위해 다목적 설계 탐사 시뮬레이션 기술을 개발해 주목된다.

새로운 시뮬레이션 기술을 사용하면 기존의 유한요소공법으로는 불가능했던 초대형 계산 시뮬레이션을 간단히 수행할 수 있는 것으로 알려졌다. 실증실험을 통해 10억개 요소를 단 75분만에 계산함으로써 고무소재를 개발할 때 접근방식의 폭을 단번에 확장시켜줄 것으로 기대되고 있다.

Toyo Tire & Rubber은 고무소재의 점탄성을 단시간에 정량화할 수 있는 시뮬레이션 기술을 비롯해 타이어의 연동 및 변형상태를 바탕으로 고무 내부구조를 나노 분석할 수 있는 기술을 새롭게 정립했다.

충격 에너지를 흡수하는 점성과 원래의 형태로 돌아가려고 하는 탄성을 정량평가하는 「나노 tan δ 시뮬레이션」을 통해 고무소재의 배합을 효율화시켰으며 소재 내부에서 필러가 작용하는 양상을 관찰하는 「나노 다이나믹 서치」를 통해서는 타이어의 사용상태를 바탕으로 필러 분산기술을 고도화시킬 것으로 기대되고 있다.

소재 개발 분야에서는 천연고무의 합성기술에 대한 새로운 접근법을 정립하는 움직임이 본격화되고 있다.

Sumitomo Rubber는 Tohoku대학과 공동으로 파라고무나무의 생합성기구와 천연고무의 말단기구조를 분석하는 기술을 개발했다.

천연고무를 합성할 때 HRT1, REF, HRBP 등 3가지 단백질이 중요하다는 사실과 각각의 역할을 밝혀냈으며 시험관에서 천연고무를 생합성시키는데 성공했다.

Bridgestone은 독자적으로 개발한 중합촉매를 통해 천연고무를 대체하는 고기능 폴리이소프렌고무(Polyisoprene Rubber)를 합성하는데 성공했다.

해당 합성기술은 바이오매스 베이스 이소프렌고무에도 적용이 가능하며 천연고무 생산을 현재 수확체제에서 화학적 제조로 전환하기 위한 기술로 주목받고 있다.

세계적으로 신장하고 있는 타이어 수요를 바탕으로 천연고무 혹은 대체소재의 공업적 생산을 조기 실현시킬 것으로 기대되고 있다.

배터리, EV 주행거리 연장 “좌우”

EV는 차세대 자동차의 핵심으로 본격적인 보급이 기대되고 있으나 주행거리를 향상시키는 것이 과제로 부상하고 있다.

현재 100% 충전 시 120-200km 주행할 수 있어 충전 인프라가 완벽히 갖추어지지 않은 상황에서는 아직 장거리 운전이 불가능한 나타나고 있다.

이에 따라 자동차 생산기업들은 2020년 전후로 주행거리 250-300km 수준의 EV 출시를 준비하고 있다.

주행거리 연장을 위해서는 동력원으로 탑재되는 LiB의 고용량화가 반드시 필요해 관련기업들이 기술 혁신에 주력하고 있다.

이에 따라 양극재에 니켈, 코발트, 망간 등 3원계를 사용하거나 음극재에 실리콘(Silicone)계를 채용하는 움직임이 확산되고 있다.

반면, 고용량화와 동시에 안정성 문제도 주목되고 있으며 양극과 음극을 절연해 쇼트에 따른 이상발열을 방지하는 분리막의 역할이 중요해지고 있다.

분리막 생산기업들은 코팅 타입 제안을 강화하고 있다.

최근에는 LiB를 대체하는 차세대 배터리 개발도 활발히 이루어지고 있다.

일본 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)는 자동차 생산기업을 비롯해 관련기업 10곳, 16개 대학, 4개 연구기관과 공동으로 2030년까지 1회 충전당 주행거리를 500km로 늘리는 새로운 축전지의 실용화를 추진하고 있다.

아연공기전지, 나노계면제어전지, 황화물전지 등으로 연구대상을 좁혀 공동연구를 통해 혁신전지를 실용화하는데 박차를 가하고 있다.

기존의 납축전지도 아이들링 스톱 자동차용을 중심으로 기술이 진전되고 있다.

아이들링 스톱 자동차는 엔진이 정지 및 시동을 반복하기 때문에 시동을 걸 때마다 배터리에서 다량의 전력이 소비되며 엔진을 정지하고 있는 동안에도 내비게이션, 램프에 전력을 공급해야 하기 때문에 음극활물질의 개량과 전해액의 신규첨가제 적용 등을 통해 높은 회생충전수입성능을 실현시키고 있다.

페인트, 자동차의 인상을 완성한다!

자동차용 페인트는 자동차의 첫인상을 결정하는 중요한 요소로 시인성이 갈수록 중요해지고 있다.

Mazda가 생산하는 Roadster RF는 외장재에 Nippon Paint가 개발에 참여한 머신 그레이(Machine Gray) 컬러를 도장했으며 내장재는 적갈색으로 밸런스를 맞추어 주목받고 있다.

머신 그레이를 채용한 외장재는 심사위원들로부터 금속이면서 액체를 연상시키는 부드러운 느낌이라는 좋은 평가를 받았다. 빛이 닿은 면은 부드럽게 빛나고 빛이 닿지 않은 부분은 철처럼 강인한 어두움을 보여주는 것이 특징으로 보는 각도와 날씨, 시간에 따라 다양한 모습을 감상할 수 있다.

Roadster RF는 금속의 질감과 철의 광택을 살리는 것이 디자인의 최우선 콘셉트로, 컬러층과 반사층을 나누어 도장했으며 반사층에 포함된 알루미늄 플레이크의 순서를 조정함으로써 금속질감을 연출하는데 성공했다.

또 도장기에서 분사된 입자의 사이즈와 1회 도포 작업에서 성형된 도막의 두께에 대해서도 실험을 거듭하며 최적의 수치를 도출한 것으로 알려졌다.

그동안 금속 질감을 살리기 위해서는 장인의 수작업이 반드시 필요했으며 콘셉트 카, 커스터마이즈 자동차에만 한정적으로 사용했다.

하지만, 쏘울레드(Soul Red)를 범용·양산화시킨 사례를 바탕으로 머신그레이도 양산차에 적용하는 방안을 검토하고 있다.

Mazda는 자동차의 도장색을 차체 디자인 콘셉트에 맞추는데 주력하고 있으며 앞으로도 새로운 컬러를 다양하게 도입할 예정이다.

도요타자동차는 2014년 주로 건축용으로 사용되는 차열 페인트 Thermo-tect Lime Green 컬러를 신형 프리우스(Prius)의 외장재에 채용하면서 주목받았다.

Thermo-tect Lime Green에는 적외선을 잘 흡수하기 때문에 온도를 상승시키기 쉬운 흑색 안료 카본블랙(Carbon Black)은 배제했으며 대신 적외선을 반사하는 TiO2(Titanium Dioxide)를 배합했다.

이에 따라 결과적으로 기존 녹색 계열 도장에 비해 실내온도를 5℃ 가량 낮출 수 있게 됐다.

벨트, 가솔린차의 저연비화 지원

고무벨트는 엔진 부품에 사용되는 타이밍 벨트, 교류발전기와 워터펌프 등을 회전시킬 때 필요한 보기구동용 벨트 등으로 구분되며 고기능화를 통해 저연비화에 일조할 것으로 기대되고 있다.

Bando Chemical, Mitsuboshi Belting, Gates Unitta Asia(GUA) 등은 가솔린 자동차에 탑재된 고무벨트의 고부가가치화를 추진하고 있다.

Bando Chemical은 엔진 구동력을 전달하는 사륜자동차 보기구동용 벨트 「Rib Ace High Tension」을 개발했다.

기존의 아라미드(Aramid) 심선 벨트에 비해 세퍼레이션의 고장을 야기하는 한계장력이 1.2배 향상됐으며 폴리에스터계 심선 벨트에서 교체함으로써 약 29%의 공간을 절감할 수 있다.

자동차 엔진 경량화 및 차체 컴팩트화가 진행되는 가운데 회전변동이 큰 엔진에서도 기존과 비슷한 폭으로 사용할 수 있는 고강도 벨트로 전개하고 있다.

GUA는 중국, 한국 등 아시아 자동차 수요가 꾸준하고 타이 등 동남아에서도 타이밍 벨트 수요가 신장할 것이라는 판단 아래 공급을 확대하고 있다.

Mitsuboshi Belting은 저연비 벨트 등 신제품을 잇따라 출시하고 공급체제를 확대하면서 기술력을 강화하고 있으며 엔진 외에도 리어 슬라이드 도어 등으로 투입 범위를 확대하고 있다.<강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com>