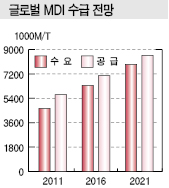

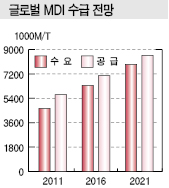

MDI(Methylene di-para-Phenylene Isocyanate) 시장은 2017년 가격이 수차례 폭등하며 혼란이 가중되고 있다.

세계적으로 수요가 소폭 증가한 가운데 플랜트 증설이 이어졌음에도 불구하고 기존 생산설비들이 가동에 차질을 빚으면서 수급타이트가 이어졌다.

BASF, Covestro, Dow Chemical 등이 독일, 중국, 미국 등에서 정상가동하지 못했고, 금호미쓰이화학은 원료 부족을 이유로 수차례 가동률을 낮춘 것으로 파악되고 있다.

MDI 생산기업들은 2016년 강세에 힘입어 2017년에도 중국가격이 PMDI(Polymeric MDI) 기준 톤당 5000달러를 넘어서는 등 이례적인 강세가 계속됨에 따라 수익성이 크게 개선된 것으로 파악된다.

반면 수요기업들은 극심한 적자생산에 시달리고 있다.

2018년에는 기존 플랜트들이 가동을 정상화하고 금호미쓰이화학, Sadara Chemical 등이 신증설을 마무리함에 따라 상승세가 주춤할 것으로 예상되고 있다.

하지만, 글로벌 증설 프로젝트가 지연되고 있고 기존 메이저들이 시장을 장악하고 가동률을 끌어올리지 않고 있어 2015년과 같이 2000달러 이하로 떨어지기 어렵다는 주장도 제기되고 있다.

MDI, 2016-2017년 폭등세 심각하다!

MDI 가격은 2016년 하반기부터 상승세를 이어가고 있다.

아시아 MDI 시세는 중국이 주도하고 있는 가운데 2016년 하반기부터 본격적인 강세를 나타내기 시작했으며 2017년에는 폭등세를 나타냈다.

아시아 가격은 2015년 3월-2016년 5월 CFR China 평균 톤당 2000달러를 넘기 어려운 수준이었으나 2016년 6월부터 상승세를 이어가며 12월 말에는 2800달러 수준에 도달했다.

한국BASF(대표 신우성)는 2016년 5월27일 여수 플랜트의 포스겐(Phosgene) 누출사고로 협력기업 직원 1명이 사망해 영업정지를 처분을 받음으로써 불가항력을 선언해 MDI 강세를 유발했다.

시장 관계자는 “한국BASF가 불가항력을 선언한 것만으로는 가격이 폭등하기 어렵다”며 “Dow Chemical, Covestro, Huntsman 등 메이저를 중심으로 수급을 조절했을 가능성이 크다”고 밝혔다.

Dow Chemical과 금호미쓰이화학은 국내 공급량을 20% 수준 줄였고 중국기업들이 환경규제 강화를 이유로 가동률을 절반 이상 감축한 것도 수급타이트에 영향을 미친 것으로 파악되고 있다.

Covestro는 질산 공급 문제로 2016년 10-12월 유럽 MDI 플랜트의 불가항력을 선언하며 2017년 MDI 가격 강세에 불을 붙였다.

2017년 상반기에도 BASF가 3월1일 중국 Chongqing 소재 MDI 40만톤 플랜트를 합성가스 공급설비의 기계적 결함을 이유로 한달간 가동을 중단함에 따라 3000달러를 넘어섰다.

6월까지 3000달러 수준을 유지했으나 금호미쓰이화학의 감산 지속에 미국의 허리케인 피해 발생이 겹치면서 8월 3900달러, 9월 초 4500달러, 9월 말 5500달러로 3개월만에 2500달러 폭등해 사상 최고치를 갱신했다.

글로벌 MDI 시장은 8월29일 허리케인 하비(Harvey)가 미국 서남부를 강타하면서 Dow Chemical이 Freeport 소재 MDI 34만톤 플랜트, Covestro가 Baytown 소재 32만톤 플랜트의 불가항력을 선언함에 따라 수급타이트가 극심해진 것으로 파악되고 있다.

후리소매 전략으로 “전환”

MDI 수요기업들은 메이저들이 의도적으로 수급타이트를 유발하고 있다고 주장하고 있다.

이유가 불분명한 불가항력 선언이 빈번하고 불가항력을 해제해도 가동률을 100%로 끌어올리지 않고 있기 때문이다.

Covestro는 2017년 8월 말 허리케인 피해를 이유로 불가항력을 선언했던 Baytown 소재 32만톤 플랜트를 9월 재가동했으나 정상화 단계에 도달하기까지는 상당기간이 소요된다고 밝혔다.

시장 관계자는 “글로벌 MDI 플랜트 가운데 100% 가동하고 있는 생산설비를 찾기 힘들다”며 “2016년 하반기부터 가격이 폭등했음에도 불구하고 공급량을 늘리지 않고 있다”고 주장했다.

수요기업들은 생산능력이 막대한 메이저를 중심으로 수급 조절에 나섬에 따라 나머지도 동참하고 있다고 의심의 눈을 거두지 않고 있다.

화학사고 발생으로 일부 플랜트가 가동을 중단하면 정상 플랜트들도 공급량을 줄이거나 가동률을 낮추는 것으로 나타나고 있기 때문이다.

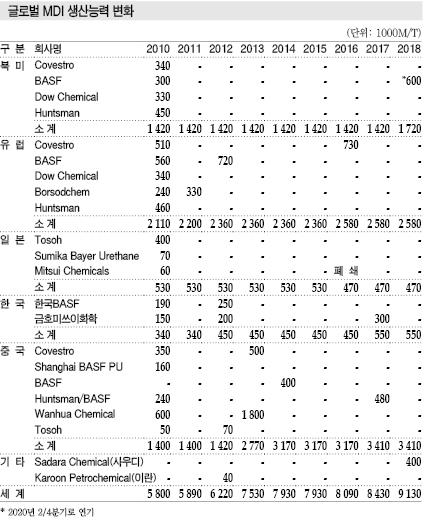

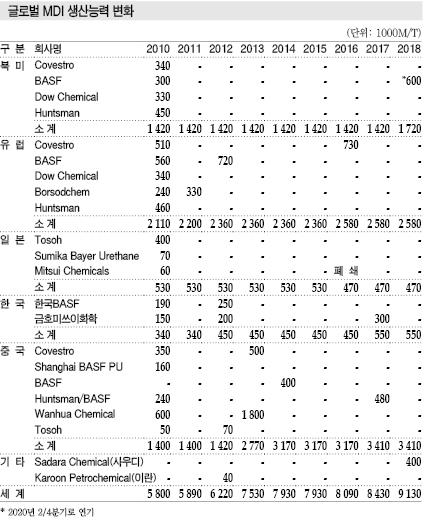

글로벌 MDI 생산능력은 2017년 기준 830만톤으로 Covestro, BASF, Dow Chemical, Huntsman, Wanhua Chemical 5사가 점유율 90% 이상을 차지하며 수급을 좌우하고 있다.

MDI는 생산단지 건설에 질산, 염소, 부산물 처리, 포스겐 등 다양한 원료 및 공정·기술이 요구됨에 따라 통합 체인을 구축하기 위해서는 40만-50만톤 기준 투자비가 1조원 이상이 요구돼 일부 메이저들이 시장을 장악하면서 횡포가 극심해지고 있다.

Tosoh, 금호미쓰이화학 등도 수급에 일부 영향을 미치고 있으나 메이저의 경쟁구도에 진입하기에는 역부족인 것으로 파악되고 있다.

금호미쓰이화학(대표 온용현)은 영향력을 확대하면서 수요에 대응하기 위해 2017년 말 10만톤을 증설할 예정이며 메이저 진입을 목표하고 있다.

시장 관계자는 “메이저들은 마진을 적게 남기고 많이 파는 박리다매와 마진을 크게 남기고 적게 파는 후리소매 판매전략을 고심했었다”며 “하지만, 2016년 각종 플랜트 사고로 의도치 않게 수급타이트가 발생하면서 가격이 폭등하는 상태를 겪은 후 완전히 후리소매 전략으로 전환했다”고 주장했다.

이어 “박리다매로 판매했던 2015년에 비해 2017년에는 영업이익이 대부분 2배 이상 급증한 것으로 추산된다”고 덧붙였다.

메이저, 중국시장 이용해 폭등 유발

MDI 메이저들이 중국시장을 이용해 글로벌 가격 강세를 유발했다는 주장도 제기되고 있다.

중국가격은 중동, 유럽, 북미 등에 비해 톤당 2000달러 이상 높게 거래되는 등 현물가격 변동이 극심한 것으로 알려졌다.

2017년 9월에도 CFR China가 5000달러를 넘어선 가운데 글로벌 가격은 4000달러대를 넘어서지 않은 것으로 파악되고 있다.

중국시장은 투기자본이 유입되면 현물가격이 급변하는 추세를 나타내고 있으며 자원, 원료, 외화 등에 다양한 투기가 성행하고 있다.

시장 관계자는 “중국 무역상들은 재고를 확보한 후 플랜트 폐쇄를 가격인상 구실로 삼아 폭등세에 일조하고 있다”고 밝혔다.

중국시장은 Wanhua Chemical, Covestro, BASF가 좌우하고 있으며 Covestro와 BASF는 2016-2017년 북미, 유럽 수급타이트를 이유로 중국 공급을 크게 줄인 것으로 파악되고 있다.

Covestro와 BASF는 중국에서 총 130만톤에 달하는 플랜트를 가동하고 있다.

메이저들은 2016년부터 중국가격이 급변하는 것을 인지하고 계속해서 제한적인 공급을 주도하며 글로벌 폭등세를 유도한 것으로 알려졌다.

중국시장을 장악하고 있는 Wanhua Chemical은 정기보수를 시행한 후에도 가동률을 높이지 않으며 2017년 8월 미국에서 허리케인이 발생하기 전에 이미 8월 4100달러에서 9월 4900달러로 800달러 가까이 인상했다.

시장 관계자는 “Wanhua Chemical은 8월8일부터 Yantai 소재 60만톤 플랜트를 2주간 정기보수하는 동시에 가격인상을 단행했다”며 “정기보수를 1년에 2-3번 등 필요 이상으로 자주 실시하고 있다”고 주장했다.

Wanhua Chemical은 2013년 Yantai 소재 MDI 60만톤 플랜트를 신규 가동함에 따라 저가공세를 확대할 것으로 예상했으나 오히려 막대한 생산능력을 통해 수급을 조절하며 가격폭등에 일조하고 있는 것으로 평가되고 있다.

시장 관계자는 “Wanhua Chemical은 저가공세를 통해 시장영역을 확대하는 후발기업이 아니었다”라며 “대량생산체제를 중심으로 아시아 시장부터 안정적으로 공급하며 구축한 신뢰를 바탕으로 영역을 확대했다”고 밝혔다.

국내 및 일본가격은 중국가격과 동일하게 연동되지 않지만 최근 중국가격이 급변함에 따라 인상이 불가피했던 것으로 파악되고 있다.

시장 관계자는 “중국가격은 현물거래가 많아 가격이 급변해 국내가격에 모두 반영하기는 어렵지만 2017년 이례적인 폭등세를 이어온 것은 사실”이라고 밝혔다.

금호미쓰이화학, 한국BASF는 중국 현물가격이 가장 높게 형성됨에 따라 국내공급을 최소화하고 중국 수출을 확대한 것으로 알려졌다.

BASF, 글로벌 수급타이트 “주범”

BASF는 아시아 수급타이트 유발을 주도했다.

BASF는 중국에서 합작법인 포함 80만톤, 한국에서 25만톤을 가동해 아시아 MDI 생산능력이 105만톤에 달하고 있다.

Wanhua Chemical, 금호미쓰이화학 등이 영역을 확대하고 있는 가운데 2017년 중국 및 한국 공급에 집중하지 않고 북미 및 유럽에 치중함으로써 수급타이트를 유발시킨 것으로 파악되고 있다.

BASF는 Chongqing 소재 MDI 40만톤 플랜트를 2015년 8월 신규 가동함에 따라 아시아 시장에서의 입지를 확대할 계획이었으나 설계 오류로 수급이 원활하지 않아 신규가동 이후 가동률이 50% 이상을 넘어서지 못한 것으로 알려졌다.

Chongqing 플랜트는 아닐린(Aniline) 30만톤 및 MNB(Mononitrobenzene) 40만톤 플랜트를 가동해 원료를 공급할 예정이었으나 중국 시진핑(習近平) 정부가 2015년 이후 환경규제, 외국인 투자 제한 등으로 생산설비 건설을 불허함에 따라 원료 수급에 차질을 빚고 있다.

인디아 Dahej에 Crude MDI를 분리 및 정제하는 5만톤 스플리터도 가동하고 있으나 유럽, 북미, 중국 등에 공급하면서 50% 수준으로 낮게 가동하고 있는 것으로 알려졌다.

국내 플랜트는 2017년 8월 GS칼텍스가 중질유 분해설비에서 화재사고가 발생으로 일산화탄소(CO) 공급에 차질을 빚어 감산을 이어가고 있다.

금호미쓰이화학도 여수 소재 MDI 20만톤 플랜트의 정상가동이 어려운 상태이며 2017년 11월 상업 가동할 예정이었던 10만톤 증설도 2018년으로 연기할 가능성이 높아지고 있다.

시장 관계자는 “BASF는 중국 생산제품을 유럽, 북미 등으로 공급하고 한국산은 유럽, 북미, 중국 등으로 공급하며 아시아 전반적으로 수급타이트를 유발하고 있다”고 밝혔다.

Dow·금호, 신증설 앞두고 가격 끌어올리기?

Dow Chemical과 금호미쓰이화학은 신규가동을 앞두고 MDI 가격 끌어올리기에 집중하고 있다.

Dow Chemical과 아람코(Saudi Aramco)가 50대50으로 합작한 Sadara Chemical은 2018년 상반기에 사우디 소재 MDI 40만톤 플랜트를 신규 가동할 예정이다.

금호미쓰이화학은 2017년 11월 여수 소재 MDI 20만톤 플랜트를 30만톤으로 10만톤 증설할 예정이었으나 일산화탄소 부족으로 2018년 3월에야 정상 가동이 가능할 것으로 예상된다.

Dow Chemical과 금호미쓰이화학은 당초 계획했던 신증설 완료시기를 6개월 가까이 지연시키며 시장 혼란을 가중시키고 있다.

아시아 시장에서는 Dow Chemical과 금호미쓰이화학이 2017년 하반기 신증설을 완료하면 수급타이트가 완화될 것으로 예상했으나 모두 2018년에야 정상 가동이 가능해짐으로써 거래심리가 크게 위축된 것으로 판단되고 있다.

시장 관계자는 “Dow Chemical과 금호미쓰이화학이 신증설 플랜트를 본격 가동하면 수급타이트가 완화될 것으로 기대하고 구매를 서두르지 않는 부분이 오히려 화를 불렀다”고 주장했다.

수요기업들은 Dow Chemical과 금호미쓰이화학이 2017년 MDI 시장이 극심한 수급타이트에 시달려 가격이 폭등하는 것을 주시하고 시장가격을 최대한 끌어올린 후 상업화함으로써 마진을 극대화하는 방안을 선택했다고 주장하고 있다.

또 수급타이트가 급격히 완화되는 것을 방지하기 위해 상업화 시기를 공식화하지 않고 있다는 주장도 제기되고 있다.

휴켐스, 금호미쓰이화학 믿고 MNB 증설

휴켐스(대표 최금성)는 MDI 폭등으로 수혜를 입을 것으로 예상된다.

휴켐스는 MDI 원료인 MNB를 금호미쓰이화학, Mitsui Chemicals에게, TDI(Toluene Diisocyanate)의 원료인 DNT(Dinitrotoluene)는 한화케미칼, OCI에게 공급하고 있으며 2017년 TDI, MDI 초강세로 영업이익이 3배 이상 폭증할 것으로 예상되고 있다.

DNT 가격은 TDI 가격과 연동돼 TDI 가격에 따라 수익 창출을 극대화할 수 있으나 MNB는 원료인 벤젠(Benzene), 암모니아 가격에 적정 마진을 포함해 결정하기 때문에 생산능력과 가동률이 수익성에 영향을 미치고 있다.

휴켐스는 2012년 MNB 생산능력을 32만톤으로 15만톤 확대한 후 2016년 초까지 풀가동을 이어왔으나 2016년 2/4분기에 Mitsui Chemicals이 MDI 6만톤 플랜트를 영구 폐쇄함에 따라 가동률이 85% 수준으로 떨어졌다.

하지만, 금호미쓰이화학이 2017년 말 MDI 20만톤 플랜트를 30만톤으로 증설하면 가동률을 회복할 것으로 예상되고 있다.

다만, 휴켐스는 2017년 4/4분기에 MNB 생산능력을 32만톤에서 42만톤으로 10만톤 확대함으로써 수요처 확보가 시급해지고 있다.

증설능력 10만톤 가운데 5만-6만톤은 금호미쓰이화학에게 공급할 예정이며 나머지 4만톤은 MCNS(Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes)의 글로벌 시스템하우스 생산설비에 투입할 것으로 알려지고 있다.

휴켐스는 MCNS가 매년 1만5000톤 수준의 폴리우레탄(Polyurethane) 시스템 생산설비를 증설하고 있어 2020년까지 MNB 플랜트를 풀가동할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

<허웅 선임기자: hw@chemlocus.com>