중국이 경제 안정화 정책에 힘을 기울이고 있다.

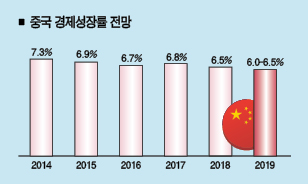

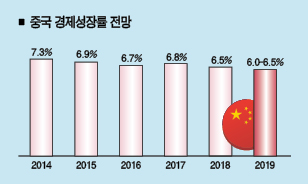

중국 정부는 경제성장이 둔화되고 미국과의 무역마찰이 장기화됨에 따라 2019년 경제성장률 목표를 6.0-6.5%로 2년만에 하향 수정하고 경기부양책에 박차를 가하고 있다.

리커창(李克强) 중국 총리는 2019년 3월5일 개막한 제13기 전국인민대표대회(전인대) 2차 회의에서 “최근 전례가 없을 정도로 국내외에서 복잡하고 어려운 정세에 직면해 경제를 새롭게 압박하는 요인으로 작용하고 있다”며 미국과의 마찰을 시작으로 변조를 일으키고 있는 세계경제에 대응하기 위해 안정을 중시하는 시책을 취하고 있음을 강조했다.

첨단기술·환경대책 강화에 미국과 협상 박차…

중국은 2018년 GDP(국내총생산) 성장률이 6.6%로 28년만에 최저치를 기록했으며 4분기에는 6.4%까지 떨어졌다.

2019년에도 상반기에 신규 자동차 재고조정 국면을 맞는 등 저성장이 예고되고 있어 거시제어를 강화해 경제 움직임을 합리적인 범위에서 유지하는 정책을 추진하고 있다.

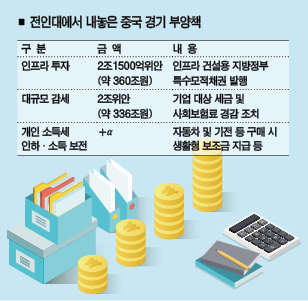

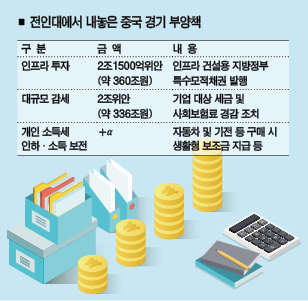

전인대에서는 경기부양을 위한 공공투자 확대 및 각종 감세정책을 논의해 2019년 지방특별채를 2조1500억위안으로 60% 늘리는 등 중점 프로젝트 건설을 지원하기로 결정했다.

특히, 산업의 공급구조 개혁을 강화하면서 이노베이션에 따른 새로운 성장동력을 육성할 방침이다.

빅데이터, AI(인공지능) 등의 연구개발(R&D)·응용을 시작으로 차세대 정보기술, 바이오 의약품, 신에너지 자동차(NEV), 신소재 등 신흥산업 클러스터를 통해 디지털 경제를 발전시키는 방안을 검토하고 있다.

오염대책은 푸른 하늘 지키기 전쟁의 성과를 강화·확대할 방침이다.

2019년에는 미세먼지 농도를 더욱 낮춤과 동시에 이산화황(SO2), 질소산화물(NOx) 배출량을 각각 3%, 화학적 산소요구량(COD), 암모니아성 질소 배출량을 각각 2% 감축하는 목표를 세우고 있다.

특히, 이전부터 환경 중점지역으로 설정하고 있는 베이징(Beijing), 톈진(Tianjin), 허베이(Hebei)를 포함한 징진지(Jingjinji) 및 주변지역, 양쯔강 삼각주, 산시(Shanxi)에서 샨시(Shaanxi)에 걸친 펀웨이(Fenwei) 평원을 난관으로 보고 공략에 힘을 기울이고 있으며 공업, 석탄, 자동차 등 3대 오염원에 대한 대책을 강화하고 있다.

미국과의 무역마찰에 대한 대응에도 힘을 기울이고 있다.

미국과의 무역마찰에 대한 대응에도 힘을 기울이고 있다.

중국 정부는 2018년 12월 외국기업 보호를 위한 새로운 법안의 초안을 발표했다. 기술이전 강요를 금지하는 것으로 앞으로 미국과의 협상카드로 사용할 것으로 예상되고 있다.

미국은 2019년 3월2일부터 중국제품 2000억달러 상당에 부과하는 추가 관세율을 인상할 예정이었으나 유보한 상태이며 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국과의 무역협상이 마무리되는 대로 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 정상회담을 진행할 계획인 것으로 알려졌다.

그러나 구체적인 시기는 언급하지 않은 가운데 미국은 추가관세 유예기간을 밝히지 않고 있고 중국의 지식재산권 침해, 국영기업 보조금을 포함한 산업정책 재검토 문제 등에 대해 여전히 의견 차이가 큰 것으로 파악되고 있다.

외국인투자 유치 및 내수 활성화 “주력”

중국에서 거시경제 정책을 담당하는 국가발전개혁위원회의 허리펑(何立峰) 주임은 전인대에서 진행한 기자회견에서 “미국과의 대립으로 2019년 경제 운영이 더욱 어려워질 것”이라고 예상하면서도 “중국 경제는 안정세를 유지해 성장목표를 충분히 달성할 수 있을 것”이라고 강조했다.

성장을 견인하는 내수에 대해서는 “적절한 자극책을 실시해 소비를 끌어올릴 것”이라고 의욕을 나타냈다.

중국은 경제성장이 둔화되고 있으나 철강 및 석탄 과잉생산에 대한 대책을 2년 앞당겨 달성하는 등 구조개혁이 진전됨과 동시에 행정절차 간소화 등으로 비즈니스 환경이 서서히 개선되고 있는 것으로 알려졌다.

특히, 중국 정부는 경제 성장률이 둔화되고 있는데 대응해 2019년 4월1일부터 제조상품에 대한 부가가치세(VAT) 세율을 16%에서 13%로 3%포인트 인하했다.

수입을 억제하면서 내수를 활성화시키기 위한 정책으로 PE(Polyethylene), PP(Polypropylene), PS(Polystyrene) 등 석유화학 시장에 어떠한 영향을 미칠지 주목되고 있다.

중국 정부는 전인대에서 기술이전 강요를 금지하는 등 외국기업과 투자자들을 보호하기 위한 신규 외국인투자법을 통과시켰다.

중국은 2018년 외국인투자가 1350억달러로 전년대비 3% 증가했으며 새롭게 설립한 외국기업은 70% 급증한 것으로 파악되고 있다.

여기에 상하이에서는 테슬라(Tesla), 광둥(Guangdong)에서는 바스프(BASF)의 대규모 프로젝트를 유치하는 등 외국기업이 활약할 수 있는 장이 점차 넓어지고 있다.

광둥성, 대규모 석유화학 프로젝트로 고도화

중국 정부는 미국과의 무역마찰, 글로벌 경제성장 둔화에 대응하기 위해 Great Bay Area 전략을 추진하고 있다.

Great Bay Area는 광둥성의 9개 도시와 홍콩, 마카오를 단일경제권으로 묶는 프로젝트로 미국 뉴욕(New York), 일본 도쿄(Tokyo)와 같은 세계적인 혁신 중심지이자 일류 경제권을 육성하겠다는 목표를 세우고 있다.

광둥성은 2018년 총 생산액이 9조7277억위안으로 전년대비 6.8% 증가했으며 주강 삼각주 비율이 무려 80.2%에 달했다.

매출액 2000만위안 이상인 공업기업의 부가가치액 증가율은 6.3%로 안정적으로 확대되고 있는 것으로 나타났다.

리시(李希) 광둥성 서기는 “Great Bay Area가 광둥의 제조업을 더욱 발전시키는 기폭제로 작용할 것”이라며 “홍콩, 마카오의 금융력과 이노베이션력, AI 관련기술 등을 받아들여 기존 산업을 업그레이드함과 동시에 새로운 성장원을 창출할 수 있을 것”이라고 기대감을 드러냈다.

아울러 신규 실크로드 전략 구상인 일대일로(一帶一路)와 관련해서는 “일대일로의 기점으로서 대외교류를 강화하고 싶다”고 밝혔다.

2018년 공업 부가가치액은 석유화학이 8.3%, 신소재가 5.3%, 바이오의약 및 고도 의료기기가 12.4% 증가했으며 화학원료 및 화학제품 제조업의 고정자산투자는 5.1% 늘었다.

화학 관련제품 생산량은 에틸렌(Ethylene)이 299만톤으로 20.6% 급증했다.

CNOOC(China National Offshore Oil)와 쉘(Shell)이 합작한 CNOOC Shell Petrochemical(CSPC)이 후이저우(Huizhou) 소재 다야완(Dayawan) 석유화학공업단지에서 추진하고 있는 대규모 석유정제·석유화학 프로젝트의 일환으로 에틸렌 생산능력 120만톤의 나프타(Naphtha) 크래커를 본격 가동했기 때문이다.

원유 처리량은 5885만톤으로 13.7% 증가했다.

앞으로는 엑손모빌(ExxonMobil), 바스프가 대규모 컴플렉스를 건설할 계획이어서 제조업이 더욱 고도화될 것으로 기대하고 있다.

자동차 분야에서는 대중교통을 대상으로 전기자동차(EV) 전환을 가속화하고 있으며 연료전지자동차(FCV) 보급에도 힘을 기울이고 있다.

이에 따라 2018년에는 NEV 생산대수가 13만2700대로 2배 급증했다.

반도체 산업체인 강화도 추진하고 있어 집적회로 생산량은 6.6% 늘어 300억개를 돌파했다.

그러나 여전히 하이엔드(High-end) 분야가 부족하고 산업 집적도가 낮은 것으로 평가되고 있어 최근 보급되기 시작한 5세대 이동통신(5G) 및 클라우드 시장 흐름에 따라 구조전환을 서둘러야 할 것으로 지적되고 있다.

산둥성, 차세대 산업비중 60% 이상으로 확대

산둥성(Shandong)은 2022년 GDP를 10조위안으로 2018년에 비해 30% 확대하고 하이엔드 화학제품 등 10개 차세대 중점산업 비율을 60% 이상으로 끌어올리겠다는 목표를 세우고 있다.

200개에 달하는 공업단지 정리도 추진해 전문 화학단지 15개를 포함한 85개로 줄일 방침이다.

산둥성은 2018년 GDP가 7조6500억위안으로 전년대비 6.4%, 매출액 2000만위안 이상인 공업기업의 이익이 10.3% 증가하고 재정수입과 수출액이 사상 최고치를 기록하는 등 안정적인 성장을 유지하고 있다.

그러나 2차 산업에서 전통산업이 차지하는 비율이 70%에 달하고 있으며 전통산업에서는 화학산업 비율이 70%로 높아 산업구조 전환에 박차를 가하고 있다.

차세대 정보통신(IT), 하이엔드설비, 신에너지·신소재, 해양산업, 헬스케어·의료, 하이엔드화학, 고효율농업, 문화, 관광, 금융서비스를 10대 중점산업으로 설정하고 있으며 2018년에는 새롭게 등록한 신기술 및 신산업 관련기업이 31% 늘어 매출액 2000만위안 이상인 공업기업에서 하이테크(Hi-Tech) 산업이 차지하는 비율이 36.9%로 상승했다.

석유화학 분야에서는 에너지 소비가 많고 효율이 낮은 공장을 도태시키고 있으며 신규 프로젝트는 대규모 및 부가가치형을 우선시하고 있다.

정유공장도 정제규모가 작고 경쟁력이 낮은 지방급에 대한 도태를 추진해 2022년까지 지방급 원유 처리능력을 9000만톤으로 약 40% 감축할 방침이다.

공업단지는 환경기준을 충족시키지 못하거나 경쟁력이 없는 곳을 폐쇄해 200개에서 85개로 줄일 계획이다.

구체적으로는 화학전문단지 15개, 종합화학단지 70개를 목표로 하고 있으며 감시모니터, 센서 등을 배치해 관리체제도 강화할 방침이다.

미국과의 무역마찰에 대한 대응에도 힘을 기울이고 있다.

미국과의 무역마찰에 대한 대응에도 힘을 기울이고 있다.