석유화학기업들이 PDH(Propane Dehydrogenation)를 중심으로 프로필렌(Propylene) 및 유도제품 투자를 활성화하고 있다.

미국이 셰일가스(Shale Gas) 베이스 에틸렌(Ethylene) 투자를 확대함에 따라 NCC(Naphtha Cracking Center)의 경쟁력이 떨어지고 있는데 대응한 것이다.

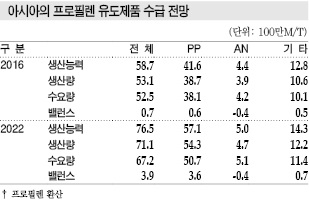

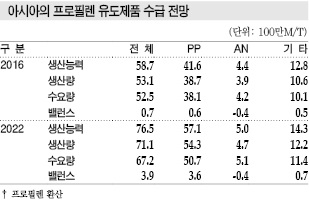

특히, 아시아에서 프로필렌 공급부족이 장기화되고 있어 프로필렌 및 PP(Polypropylene) 투자를 확대할 필요성이 제기되고 있다.

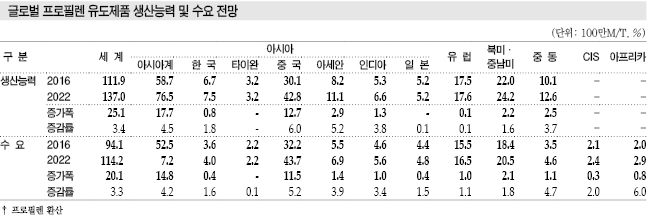

2022년 프로필렌 유도제품 수요 1억1420만톤

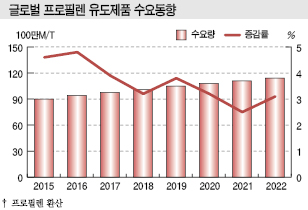

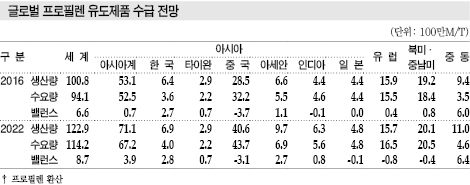

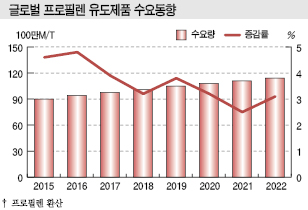

프로필렌 유도제품은 글로벌 수요증가율이 둔화될 것으로 예상된다.

일본 경제산업성은 2019년 초 발표한 석유화학제품의 중장기 전망을 통해 프로필렌 유도제품 수요증가율을 연평균 3.3%로 기존 전망치에 비해 0.1%포인트 하향 조정했다.

다만, 프로필렌 유도제품은 세계적인 호황 분위기를 타고 수요가 증가하고, 특히 아시아가 전체 성장을 견인할 것으로 판단된다.

2016년에는 글로벌 프로필렌 유도제품 수요가 프로필렌 환산 9410만톤으로 전년대비 4.8% 증가했다. 중국의 수요 부진이 악영향을 미칠 것으로 우려됐으나 타격이 크지 않았음은 물론 증가세를 나타냈다.

하지만, 2017-2018년에는 수요증가율이 크게 둔화된 것으로 추정되고 있다.

2016-2022년에는 아시아 수요가 1480만톤, 세계적으로는 2010만톤 증가함으로써 2022년 1억1420톤에 달해 연평균 3.3% 증가할 것으로 예측되고 있다.

아시아 수요 증가율이 연평균 4.2%, 중동은 4.7%로 높은 수준을 나타내나 유럽은 1.1%, 북미·중남미는 1.8%, CIS는 2.0%에 머물 것으로 전망되고 있다.

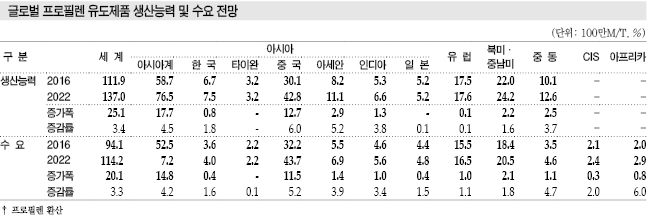

프로필렌 유도제품 생산능력은 수요 증가에 맞추어 3.4% 확대될 것으로 예상되고 있다.

2016년에는 생산능력이 1억1900만톤에 달했고, 2022년 말까지 실현 가능성이 높은 신증설 프로젝트만 산정했을 때 2022년에는 1억3700만톤으로 2510만톤 증가할 것으로 예측된다.

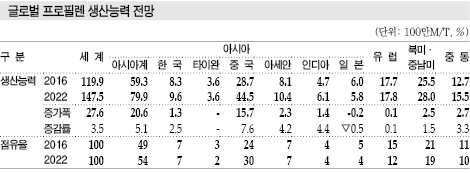

아시아 4.5%, 북미·중남미 1.6%, 중동 3.7% 증가하며 에틸렌(Ethylene)과 마찬가지로 중국, 아세안(ASEAN), 인디아가 전체적인 생산 확대를 이끌 것으로 파악되고 있다.

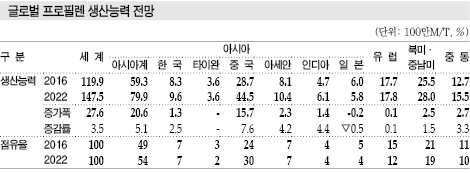

2022년 프로필렌 생산능력 1억4750만톤

프로필렌 생산능력은 2016년 1억1990만톤에서 2022년 1억4750만톤으로 연평균 3.5% 증가할 것으로 예상되고 있다.

2016년에는 중국과 북미·중남미가 비슷한 비중으로 세계시장을 양분했으나 2022년에는 중국의 비중이 30.0%까지 높아질 것으로 판단되고 있다.

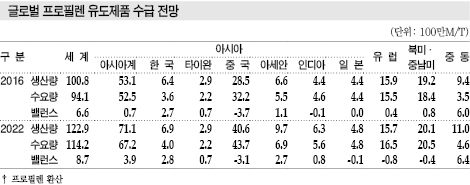

글로벌 프로필렌 유도제품 수급은 중국, 사우디, 아세안의 생산능력 확대 영향으로 2022년 800만톤 이상의 공급과잉이 발생할 것으로 예상되고 있다.

일본은 프로필렌 유도제품 수요가 2016년 440만톤에서 2022년 480만톤으로 증가하나 공급과 균형을 이룰 것이 확실시된다.

중국은 수요가 급증하며 2009년 이후 600만톤대 늘어나나 2013년 이후 증가율이 둔화돼 2016년에는 370만톤 증가에 그치고 2022년에는 310만톤에 머물 것으로 예상되고 있다.

아시아에서는 중국, 인디아, 아세안이 공급을 확대할 예정이어서 공급과잉이 2016년 70만톤에서 2022년에는 390만톤으로 확대될 것으로 예측된다. 특히, 중동은 공급과잉이 계속 확대돼 2022년에는 640만톤에 달할 것으로 예상되고 있다.

반면, 유럽은 공급과잉에서 수요초과로 전환될 것이 확실시된다.

PDH, 부생 수소 공급처 확보가 경쟁력 좌우

프로필렌 신증설은 PDH가 주류를 이루고 있다.

PDH 플랜트는 부생 수소를 안정적으로 공급할 수요처를 확보하느냐가 수익성을 좌우하는 것으로 나타나고 있다.

부생 수소 수요처를 확보한 곳은 확보하지 못한 곳보다 코스트를 톤당 100달러 낮은 수준에 공급할 수 있는 것으로 알려졌다.

이에 따라 정유공장 신규건설을 적극 추진하고 있는 중국기업들이 유리할 것으로 평가된다.

정유공장은 탈황공정에서 수소를 대량 소비하기 때문이다.

실제로 중국은 PDH 플랜트 건설을 적극화하고 있으며 2019년에는 프로필렌 생산능력 기준 60만-70만톤을 확대할 것으로 예상되고 있다.

2020-2021년에도 Wanhua Chemical, Jinneng Science 등이 PDH 투자를 추진하고 있다.

특히, Jinneng Science는 프로필렌 생산능력 90만톤의 PDH 플랜트를 건설할 계획일 뿐만 아니라 추가 증설도 확정한 상태이다.

중국은 착공했거나 투자확정 상태인 프로필렌 프로젝트의 생산능력이 총 500만톤에 달해 아시아 수급을 완화할 요인으로 부상하고 있다.

다만, 중국이 2018년 8월 미국산 프로판(Propane)에 25%에 달하는 추가 관세를 부과하며 원료를 미국으로부터 안정 조달할 수 없게 됨으로써 당장은 프로젝트 추진에 차질을 빚을 가능성이 제기되고 있다.

미국산 프로판 확보해야 원료 코스트 저감 가능

미국은 셰일가스에서 얻을 수 있는 액체 천연가스(NGL) 회수를 통해 프로판 생산을 확대하고 있으며 수출도 대폭 늘리고 있다.

미국 에너지정보국(EIA)에 따르면, NGL 베이스 프로판 생산량은 2017년 하루 평균 120만배럴을 넘어서는 등 2011년에 비해 2배 증가했다.

수출도 2017년 하루 90만배럴에 달했고, 중국 수출량은 2015년부터 급증하기 시작해 2017년에는 10만배럴을 상회한 것으로 알려졌다.

아시아·태평양 지역의 PDH-프로필렌 유도제품 설비투자 확대 움직임은 대부분 미국에서 증설이 추진되고 있는 에틸렌 유도제품과의 경쟁을 피하기 위한 목적으로 판단된다.

현재 동남아에서 PDH 플랜트를 가동하고 있는 곳은 말레이 국영 페트로나스케미칼(Petronas Chemical), 타이 PTT Global Chemical의 자회사 HMC Polymers 등 소수에 불과하고 프로필렌 생산능력도 30만톤으로 작은 편이다.

따라서 미국산 프로판 유입에 큰 문제가 없다면 동남아 국가들이 추가적으로 PDH 투자를 단행할질 가능성이 큰 것으로 판단되고 있다.

효성, 베트남에 PDH 60만톤 컴플렉스 건설

효성화학(대표 박준형)은 베트남 바리어붕따우(Ba Ria Vung Tau)의 카이멥(Cai Mep) 공업단지에 2020-2021년 상업가동을 목표로 PDH 플랜트를 건설하고 있다.

2018년 2월 설립한 현지 PP 생산·판매법인인 효성비나케미칼(Hyosung Vina Chemicals)을 통해 추진하고 있으며 총 2단계에 걸쳐 공사를 진행할 예정이다.

1단계로 LPG(액화석유가스) 탱크, PP 플랜트 건설을 추진하며 2단계 공사는 2020년 완공을 목표로 PDH 및 PP No.2 플랜트를 건설할 계획이다.

프로필렌은 생산능력 60만톤, PP는 2차에 걸쳐 60만톤을 계획하고 있다.

2018년 8월 바리어붕따우 인민위원회로부터 화학공장 건설을 위한 투자등록증(IRC)을 취득하고 공사를 본격적으로 진행하고 있다.

투자등록증은 당국의 법인 설립 허가를 증명하는 서류로 외국인 투자기업이 현지에 진출할 때 필요하다.

효성은 현재 베트남에서 2007년 설립한 베트남법인, 2015년 설립한 동나이법인 등을 운영하고 있으며 세계 시장점유율 1위인 스판덱스(Spandex), 자동차 타이어코드(Tirecord) 등을 생산하며 베트남을 아시아 핵심 기지로 육성하고 있다.

베트남에서는 효성 외에도 타이 시암시멘트(Siam Cement)가 대규모 석유화학 컴플렉스 건설 프로젝트를 진행하고 있어 양사의 공사가 완료되면 PP 생산능력이 150만톤으로 싱가폴에 필적하는 수준으로 급성장할 것으로 예상된다.

바스프, 인디아에 20억유로 투입

바스프(BASF)는 인디아 구자라트(Gujarat)에 대규모 석유화학단지를 조성한다.

바스프는 인디아 사상 최대인 20억유로(약 2조5000억원)를 투입해 PDH 및 C3 유도제품 플랜트 등으로 구성된 컴플렉스를 건설하기로 결정하고 현지기업인 Adani Group과 양해각서(MOU)를 체결했다.

구자라트 문드라(Mundra) 항에 건설할 계획이며 2019년 말까지 사업타당성 조사를 마무리하고 프로젝트에 경제성이 있다고 판단되면 곧바로 건설에 나설 계획이다.

PDH 플랜트에서 생산한 프로필렌을 원료로 정제 아크릴산(Acrylic Acid), 부탄올류, 2-EH(Ethylhexanol) 등 옥소 유도제품과 기타 C3 유도제품을 사업화하는 방안을 검토하고 있다.

생산제품은 최근 건설, 자동차, 코팅 관련 분야를 중심으로 인디아에서 수요가 증가하고 있으나 대부분 수입에 의존하고 있다.

바스프는 생산제품을 주로 인디아 내수에 공급함으로써 인디아 정부가 실시하고 있는 Make in India 정책에 기여토록 할 방침이다.

바스프는 아시아·태평양을 주요 성장 드라이버로 설정하고 투자를 적극화하고 있다.

인디아 투자도 아시아·태평양 사업 육성의 일환이며 중국에서는 2018년 7월 광둥성(Guangdong)에 중국에서만 2번째에 해당하는 종합 화학제품 생산기지 페어분트(Verbund)를 건설한데 이어 난징(Nanjing)에도 No.2 컴플렉스 구축을 진행하고 있다.

인디아에서는 구자라트 다히지(Dahej)에서 석유화학 컴플렉스를 가동하고 있으며 기초석유화학 원료부터 자체 생산하는 인디아 최초의 생산기지라는 점에서 많은 주목을 받고 있다.

파트너인 Adani Group은 경제성장이 빠르게 이루어지고 있는 구자라트를 기반으로 한 신흥재벌로 문드라 항을 비롯해 인프라 개발을 가속화하고 있다.

세계 최초로 카본뉴트럴 시도

신규 컴플렉스는 바스프 생산기지 가운데 최초로 카본뉴트럴(Carbon Neutral)을 시도하게 된다.

신규 컴플렉스는 100% 재생가능 에너지를 사용해 이산화탄소(CO2) 배출량과 흡수량을 획기적으로 줄이는 카본뉴트럴을 실현할 계획이다. 바스프의 글로벌 생산기지 가운데 최초로 시도하는 것이어서 많은 관심을 모으고 있다.

카본뉴트럴 실현을 위해 투입전력을 100% 재생가능 에너지로 사용하며, 파트너인 Adani Group이 운영하고 있는 풍력 및 태양광발전 단지에 대한 마이너 투자를 검토하고 있다.

바스프는 최근 이산화탄소 배출량을 유지하면서 화학제품 생산량을 확대하겠다는 전략을 구체화하고 있으며 해당 전략을 구체화하기 위해 인디아 컴플렉스 프로젝트에 적용하는 것으로 판단된다.

중국, 2019년 PDH 185만톤 신규가동

중국은 2019년 PDH 플랜트를 잇따라 상업 가동할 계획이다.

Zhejiang Satellite Petrochemical, Shenzhen Grand Resource, Fujian Meide Petrochemical 등이 신규 PDH 플랜트 건설을 추진하고 있으며 생산능력이 총 185만톤에 달할 것으로 파악된다.

3사의 투자액은 총 135억위안(약 2조1600억원)으로 추산되고 있다.

모두 PP 등 다운스트림 프로젝트도 함께 추진하고 있어 PDH 건설 및 가동이 유도제품 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다.

Zhejiang Satellite Petrochemical은 신규 PDH 플랜트를 이미 시험가동하고 있는 것으로 알려졌다.

원료 프로필렌부터 유도제품까지 C3 체인을 확충하는데 주력하고 있으며 핑후(Pinghu)에 UOP 기술을 도입한 PDH 2기 45만톤 플랜트를 신규 건설했다.

총 30억4000만위안(약 4860억원)을 투입한 프로젝트로 13만평방미터 부지를 확보해 2017년부터 건설공사를 진행하고 있다.

Zhejiang Satellite Petrochemical은 기존 PDH 플랜트의 부생물인 수소를 사용한 과산화수소 22만톤 공장도 신규건설하고 있다.

아크릴산과 아크릴에스터(Ester Acrylate)도 각각 36만톤 증설을 계획하고 있다.

Shenzhen Grand Resource는 광둥성의 둥관(Dongguan)에 PDH 120만톤 플랜트를 건설하고 있으며 PP까지 상업화하는 프로젝트를 진행하고 있다.

2019년 상반기 1차 공사를 마치고 생산제품 검사 및 합격이 가능하기를 기대하고 있다.

러머스(Lummus) 기술을 채용하고 총 105억위안(약 1조6800억원)을 투입하며, No.1 PDH 60만톤 및 PP 30만톤 플랜트 건설에는 60억위안(약 9600억원)을 투자했다.

Fujian Meide Petrochemical은 푸젠성(Fujian)의 푸저우(Fuzhou) 공업단지 신소재 구역에 UOP 프로세스를 채용한 PDH 80만톤 플랜트를 건설했다.

투자액은 45억위안(약 7200억원)으로 2019년 3분기에 상업가동할 예정이다.

Jinneng, 프로필렌 90만톤에 PP 180만톤 건설

대규모 C3 체인 구축도 본격화하고 있다.

산둥성(Shandong)에서 석탄화학 사업을 영위하고 있는 Jinneng Science는 C3 체인을 구축하기로 결정하고 최근 건설공사에 착수한 것으로 알려졌다. 총 203억위안을 투입한다.

생산능력은 PDH 베이스 프로필렌 90만톤, PP 90만톤 플랜트 2기를 비롯 AN(Acrylonitrile) 26만톤, MMA(Methyl Methacrylate) 10만톤을 계획하고 있다.

이밖에 6.5억입방미터 상당의 청정 수소 프로젝트와 카본블랙(Carbon Black) 순환 프로젝트도 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

프로세스는 하니웰(Honeywell)의 UOP 기술을 채용할 계획이며 C3 체인 일체를 구축해 부생유분과 인프라를 최대한 활용함으로써 수익성을 극대화할 계획이다.

2018년 1월 현지 지방정부와 프로젝트 추진과 관련된 협정을 체결했으며 건설부지는 칭다오(Qingdao) 서해안 산업단지에 확보한 것으로 알려졌다.

칭다오 서해안 산업단지는 설립 이후 투자 프로젝트 건수가 1000개 이상에 달하며 누계 투자액이 1조위안에 달하고 있다. 100억위안급 프로젝트도 다수 진행되고 있으며 Jinneng Science의 프로젝트가 33번째이다.

Jinneng Science는 2004년 설립돼 2017년 5월 상하이 증시에 상장했으며 코크스, 메탄올(Methanol), 카본블랙, PP 등을 주력 생산하고 의약품, 식품, 자동차, 섬유 등 다양한 용도로 공급하고 있다.

신규 C3 프로젝트 완공 후에는 매출액이 300억위안 이상으로 확대될 것으로 기대하고 있다.

에틸렌 신증설 프로젝트도 홍수

중국은 2019년 에틸렌도 하반기를 중심으로 대규모 신증설 플랜트를 상업화할 계획이다.

Hengyi Petrochemical이 다롄(Dalian)의 창싱다오(Changxingdao)에 2019년 말까지 에틸렌 생산능력 150만톤의 NCC를 건설할 계획이고, Zhejiang Petrochemical도 원유 정제능력 2000만톤의 정유공장을 중심으로 에틸렌 140만톤 크래커를 상업화할 예정인 것으로 알려졌다.

장쑤성(Jiangsu)에서는 싱가폴 SP Chemicals이 중국 최초의 ECC(Ethane Cracking Center)를 건설했고 8월 원료 투입을 시작한 것으로 알려졌다.

표, 그래프: <글로벌 프로필렌 유도제품 수요동향, 아시아의 프로필렌 유도제품 수급 전망, 글로벌 프로필렌 유도제품 생산능력 및 수요 전망, 글로벌 프로필렌 생산능력 전망, 글로벌 프로필렌 유도제품 수급 전망>