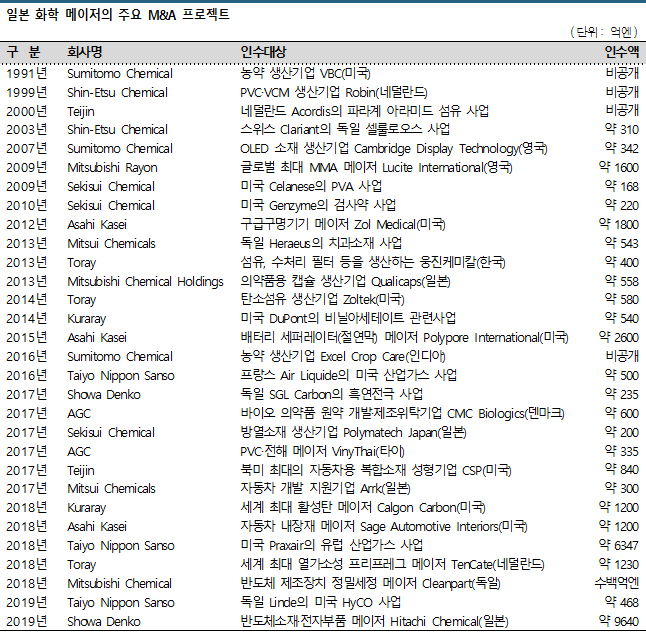

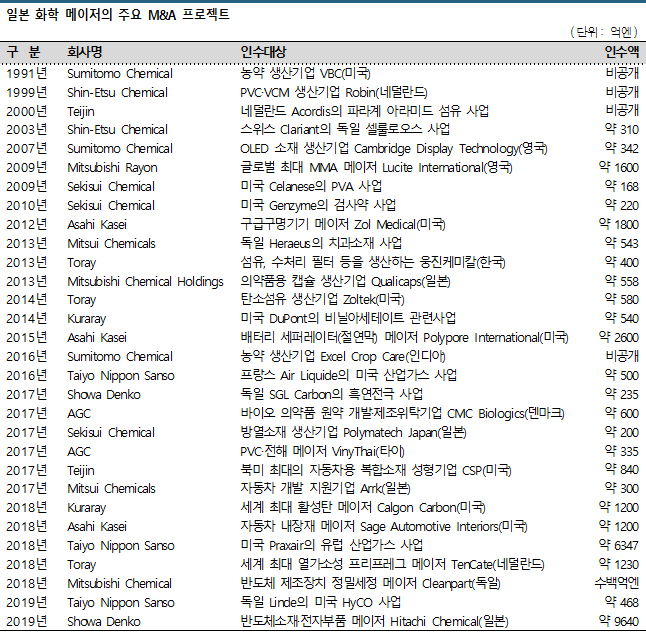

일본은 버블경제가 붕괴된 후 불황이 시작됨에 따라 1999년 정부가 산업활력 재생 특별조치법을 제정하는 등 산업 부흥에 전력을 쏟고 있다.

특별조치법 시행에 따라 분할, 합병, 사업양도, 증자 등 사업재편이 가속화됨과 동시에 인수합병(M&A)이 활성화된 것으로 평가된다.

일본은 2008년 가을 리먼 브라더스 사태가 발생한 이후 M&A가 일시적으로 주춤했으나 2012년부터 6년 연속 증가했고 2018년에는 거래금액과 거래건수 모두 사상 최고치를 나타냈다.

화학 분야에서도 시장점유율 확대를 목표로 경쟁기업을 산하에 편입하거나 밸류체인을 확대하기 위해 업스트림 및 다운스트림에 진출하는 M&A가 잇달았다.

도레이, 글로벌 탄소섬유 메이저 “우뚝”

글로벌 탄소섬유 시장을 40% 이상 장악하고 있는 도레이(Toray)는 1960년대부터 연구개발(R&D)에 착수해 직접 시장을 창출함과 동시에 M&A를 통해 사업을 확장하고 있다.

탄소섬유는 도레이가 처음으로 낚싯대, 스포츠용품에 적용했으며 최근에는 차세대 경량화 소재로 항공기, 자동차용이 부상하고 있다.

도레이는 탄소섬유 및 복합성형 기술이 발달함에 따라 2010년대에 탄소섬유 관련 M&A를 2건 단행했다.

모두 당시 사상 최고액을 투입한 M&A 프로젝트로 탄소섬유 육성 및 발전에 대한 도레이의 의지를 엿보는 계기로 작용했다.

도레이는 항공기 등에 사용되는 고성능 레귤러토우(Regular Tow)를 공급하고 있는 가운데 2013년 라인업 확충을 목표로 약 580억엔(약 6000억원)에 미국 졸텍(Zoltek)을 인수했다.

졸텍은 코스트 경쟁력이 뛰어난 라지토우(Large Tow) 생산기업으로 라지토우는 풍력발전 블레이드용으로 채용이 잇따르고 있으며 코스트를 중시하는 자동차 분야에서도 수요 증가가 예상되고 있다.

2018년에는 글로벌 최대의 열가소성 프리프레그(Prepreg) 메이저인 네덜란드 텐케이트(TenCate)를 약 1230억엔(약 1조4000억원)에 인수했다.

도레이는 보잉(Boeing) 787 구조소재의 약 50%에 CFRP(탄소섬유 강화 플래스틱)를 공급하는 등 열경화성 프리프레그 분야에서 압도적인 강점을 보유하고 있으나 항공기는 앞으로 중소형기를 중심으로 양산이 계획되고 있어 단사이클에 기여하는 열가소성 기술이 필수적이라고 판단해 항공기용 열가소성 CFRP 기술을 보유한 텐케이트 인수를 결정했다.

도레이는 레귤러토우와 라지토우, 열경화 및 열가소성 복합소재 기술을 모두 확보함으로써 기술력과 생산능력 측면에서 세계 1위를 독주하면서 글로벌 시장 성장을 계속 주도할 방침이다.

MRC, 루사이트 인수로 세계 최대 메이저 부상

아시아 최대의 MMA(Methyl Methacrylate) 생산기업인 미츠비시레이온(MRC: Mitsubishi Rayon)은 2009년 세계 최대 메이저 루사이트(Lucite International)를 산하에 편입했다.

미츠비시레이온은 1999년 루사이트가 처음 매물로 나왔을 때부터 인수를 시도했으나 결렬됐고 2006년 루사이트의 모기업인 투자기업 인수에도 나섰으나 실패한 바 있다.

그러나 10년에 걸친 도전이 결실을 맺음으로써 글로벌 MMA 시장점유율을 10%에서 35%로 대폭 끌어올려 최대 메이저로 부상하게 됐다.

현재 미츠비시케미칼(Mitsubishi Chemical)이 관할하고 있는 MMA 사업은 글로벌 시장점유율이 40%를 상회하고 있으며 2017년에는 MMA 사업의 영업이익이 1000억엔을 넘어선 것으로 파악되고 있다.

미츠비시레이온는 루사이트 인수에 약 1600억엔(1조9000억원)을 투입했다.

당시 매출액은 약 3700억엔으로 파격적인 인수라는 평가가 주류를 이루었으나 인수를 결정한 2008년 11월은 리먼 브라더스 사태가 발생한 직후로 대대적인 글로벌 경제 불황의 시작을 호재로 활용했다.

미츠비시레이온은 2009년 5월 루사이트 인수작업을 완료한 후 2010년 3월에는 Mitsubishi Chemical Holdings(MCH)의 100% 자회사로 편입됐다.

미츠비시레이온은 MMA 시장점유율을 확대했을 뿐만 아니라 루사이트가 세계 최초로 개발한 에틸렌(Ethylene) 베이스 알파공법을 입수하기 위해 인수를 단행한 것으로 파악되고 있다.

MMA 제조공법은 AN(Acrylonitrile)을 생산할 때 부생되는 청산(Hydrocyanic Acid)과 아세톤(Acetone)을 원료로 사용하는 ACH(Acetone Cyanhydrin) 프로세스, 미츠비시레이온이 개발한 C4 유분에서 부타디엔(Butadiene)을 추출한 후 남은 부탄(Butane)‧부텐(Butene)에 함유된 이소부틸렌(Isobutylene)을 직접 산화하는 공법이 있다.

ACH 및 직접산화 프로세스는 모두 4단계 공정을 거치나 알파공법은 2개 촉매를 투입해 2단계 반응만으로 생산할 수 있는 장점이 있다.

에틸렌(Ethylene), 일산화탄소(Carbon Monoxide), 메탄올(Methanol)을 반응시켜 메틸프로피온에이트(Methyl Propionate)를 합성한 후 포름알데히드(Formaldehyd)를 반응시켜 MMA를 생산하는 방식으로 수율이 매우 높을 뿐만 아니라 물만 부생됨에 따라 코스트 경쟁력이 뛰어난 것으로 평가되고 있다.

미츠비시레이온은 2008년 싱가폴 소재 알파공법 플랜트를 상업가동했으며 2018년 에틸렌이 풍부한 사우디에도 신규 플랜트를을 건설했다.

최근에는 셰일가스(Shale Gas) 베이스 에틸렌을 활용할 수 있는 북미에 신규 플랜트를 건설하는 방안을 검토하는 등 글로벌 시장을 석권하기 위한 전략에 박차를 가하고 있다.

아사히카세이, 자동차용 LiB 분리막 사업 강화

LiB(리튬이온전지)용 분리막(LiBS)으로 글로벌 시장점유율 1위를 달리고 있는 아사히카세이(Asahi Kasei)는 2015년 당시 사상 최고액인 약 2600억엔(약 3조1000억원)을 투입해 미국 폴리포레(Polypore International)를 인수했다.

아사히카세이가 생산하는 습식 분리막 브랜드 Hipore는 스마트폰, 컴퓨터 등 소형기기용이 중심이나 당시 세계 3위인 폴리포레는 전기자동차(EV) 등 자동차용으로 성장이 기대되는 건식 브랜드 Celgard와 ISG(Idle Stop & Go) 자동차 등에 사용하는 납축전지용 Daramic 브랜드를 공급했다.

이에 따라 아사히카세이는 자동차 분야로 영역을 확대해 사업기반을 강화하기 위한 전략으로 폴리포레 인수를 단행했고, 결과적으로 인수전략이 적중한 것으로 평가되고 있다.

분리막은 국가 주도로 전동자동차 보급을 추진하는 중국, 탈 디젤(Diesel)에 주력하는 유럽을 비롯해 세계적으로 EV 전환 흐름이 확대됨에 따라 2017-2018년 자동차용 수요가 소형기기용을 역전한 것으로 나타나고 있다.

야노경제연구소에 따르면, 글로벌 LiB용 분리막 시장은 자동차용이 견인해 2017년 23억9925만달러에서 2020년 45억6101만달러로 2배 가량 확대될 것으로 예상되고 있다.

아사히카세이는 2019년 3월 일본공장에 약 300억엔을 투입해 2021년 분리막 생산능력을 15억5000만평방미터로 40% 확대할 계획이고 2025년 무렵까지 30억평방미터로 2배 확대하겠다는 목표를 세우고 있다.

대규모 인수로 확보한 사업기반을 적극적인 투자를 통해 더욱 강화함으로써 글로벌 1위 자리를 고수하려는 전략으로 풀이된다.

AGC, 동남아 CA 시장에 집중투자

동남아시아 CA(Chlor-Alkali) 시장에서 압도적인 영향력을 발휘하고 있는 AGC는 2017년 타이 PVC(Polyvinyl Chloride) 및 전해 메이저 비니타이(Vinythai)를 인수하면서 경쟁력을 대폭 강화할 수 있게 됐다.

동남아시아는 가성소다(Caustic Soda)와 PVC 모두 수입초과 상태임에도 불구하고 신증설이 적었기 때문에 시장 공략을 더욱 강화하기 위한 전략으로 비니타이 인수를 단행했다.

AGC는 1990년대 중반부터 CA 사업의 구조개혁을 진행해 주력을 일본에서 동남아시아로 전환했다.

2013년에는 베트남 PVC 생산기업 Phu My Plastics & Chemicals(AGC Chemicals Vietnam)을 인수해 아세안(ASEAN) 명목 GDP(국내총생산)의 약 60%를 차지하는 타이, 인도네시아, 베트남 공장을 확보했고 생산기지 사이에서 VCM(Vinyl Chloride Monomer)을 융통하는 등 아세안 네트워크도 확립했다.

AGC는 인도네시아 Asahimas Chemical의 증설을 앞두고 비니타이 인수계획을 발표했고, 비니타이는 AGC Chemicals Thailand의 경쟁기업으로 인수 후 타이 가성소다 시장점유율이 90%까지 상승할 것으로 판단했다. 당시는 타이에 독점금지법에 상응하는 시장경쟁법이 발효되기 직전이었다.

현재 시점에서는 아세안 시장점유율이 가성소다 50%, PVC 40% 수준인 것으로 파악되고 있다.

AGC는 2018년 비니타이의 대규모 증설을 발표했다.

PVC 생산능력을 86만톤으로 3배 확대하는 프로젝트로 염소 부족물량은 파이프라인을 부설해 라용(Rayong) 공장에서 조달하고 원료염 조달 및 물류 관련해서도 효율화를 추진하고 있다.

쇼와덴코, 흑연전극 호조에 히타치케미칼 인수까지…

쇼와덴코(Showa Denko)는 2016년 독일 SGL의 전로강용 흑연전극 사업을 인수함으로써 글로벌 시장점유율 32%를 확보해 최대 메이저로 부상했다.

글로벌 철강 시장은 2016년 중국발 불황으로 어려움에 처했으나 쇼와덴코는 승산이 있다고 판단해 인수를 결정했다.

흑연전극은 전로강 원료인 철 스크랩을 녹일 때 사용하며 100년이라는 기간에 철을 대체할 소재가 나타날 가능성이 낮아 철 스크랩을 재이용하는 흐름에 변화가 없을 것으로 예상했다.

특히, 중국이 저품질 철강 생산에 대한 규제를 강화하고 세계적으로 전로강 생산이 확대되면서 인수작업을 완료하기까지 1년 동안 시황이 호전됐다.

쇼와덴코는 미국 규제당국으로부터 도카이카본(Tokai Carbon)에 대한 미국사업 매각을 조건부로 허가받아 미국사업 양도물량을 제외한 약 235억엔의 사업가치로 독일, 오스트리아, 스페인, 말레이지아 소재 총 12만톤 공장을 편입했다.

투자 대상국에 생산시설 및 법인을 직접 설립해 투자하는 그린필드투자는 1만톤당 100억엔이 소요되는 것으로 알려졌으나 쇼와덴코는 약 20%에 불과한 금액으로 대규모 생산체제 확립에 성공한 것으로 평가되고 있다.

쇼와덴코는 흑연전극 호황에 힘입어 2017년부터 2년 연속 순이익이 사상 최고치를 갱신했다.

2019년 시작한 3개년 중기 경영계획에서는 총 투자액을 이전 계획의 2.6배 수준으로 설정하고 있으며 흑연전극 등을 통해 얻은 수익력을 바탕으로 새로운 수익원을 발굴하는데 총력을 기울이고 있다.

2019년 12월에는 2022년 말 혹은 2023년 경영통합을 목표로 9640억엔을 투입해 히타치케미칼(Hitachi Chemical)을 인수한다고 밝혔다.

2018년 기준 양사 매출액 합계가 1조7000억원에 달해 일본에서 4번째로 큰 화학기업이 탄생하는 것이어서 주목된다.

TNS, 유럽 산업가스 시장 진출

일본 산업가스 메이저 Taiyo Nippon Sanso(TNS)는 2018년 일본 화학기업의 M&A 가운데 사상 최고액인 49억유로를 투입해 미국 프렉스에어(Praxair)의 유럽사업을 인수함으로써 유럽시장 진출에 성공했다.

TNS가 인수한 유럽 사업은 글로벌 시장점유율 3위인 프렉스에어와 2위인 독일 린데(Linde)의 통합 프로젝트에 따라 시작된 것으로, 산업가스는 당시 메이저 재편으로 과점시장을 형성하고 있어 유망한 매물이 나오는 것은 마지막일 것이라는 의견이 주류를 이루었다.

산소, 질소 등을 공급하는 산업가스 사업은 철강기업 등 수요기업 인근에 장치 및 설비를 건설해 파이프라인이나 대형 트럭으로 공급하는 현지생산‧현지소비형 사업이기 때문에 유럽 시장에서 글로벌 메이저의 아성을 무너뜨리기는 매우 어려운 것으로 파악되고 있다.

이에 따라 TNS는 프렉스에어가 보유한 사업기반을 확보하기 위해 매출액에 필적하는 대규모 인수를 단행했다.

2019년 2월에는 린데로부터 미국 수소 및 일산화탄소 공급 사업을 약 456억엔에 인수했다.

TNS는 약 6800억엔에 달하는 인수 프로젝트를 통해 산업가스 시장에서 글로벌 3위를 차지하고 있는 미국 에어프로덕츠(Air Products)와 어깨를 견주는 수준으로 급성장할 수 있었다.

앞으로는 성장을 더욱 가속화하기 위해 일본, 미국, 아시아‧오세아니아, 유럽 생산체제를 토대로 그룹 자원을 상호 활용하면서 지역 사업을 확대할 방침이며 2021년 핵심사업 영업이익을 1000억엔으로 2019년에 비해 50% 끌어올리겠다는 목표를 세우고 있다. (J)