자율주행 자동차용 LiDAR(라이다: 광 측정 시스템) 실용화를 위한 기술개발이 가속화되고 있다.

라이다는 레벨3 이상 조건부 자율주행 자동차를 실현하기 위해 반드시 필요한 기술로, 글로벌 시장이 2030년 5조원에 달할 것으로 예상되고 있다.

라이다 전문기업은 물론 전기전자부품 생산기업이나 자동차부품 생산기업들도 개발에 뛰어들고 있으며 최근에는 시장점유율 확보를 위해 고기능화 뿐만 아니라 코스트 저감 및 소형화에 박차를 가하고 있다.

자율주행 자동차용 실용화 속도

미츠비시전기(Mitsubishi Electric)는 2020년 3월 수평‧수직 2축으로 조작하는 전자구동식 MEMS 미러를 탑재한 자동차용 라이다를 개발했다.

MEMS 방식에서 최고 수준인 수평시야각 120도를 실현한 것으로 알려졌다.

구조상 기계 방식은 MEMS 방식보다 수평시야각이 넓은 반면 MEMS 방식은 부품 수가 적어 트레이드 오프 관계를 나타냈으나 해결했고 수직시야각은 현재 13.6도여서 25도 이상을 목표로 개발을 가속화할 방침이다.

신호처리 회로기판과 광학부품 배치를 최적화해 라이다 본체를 900cc까지 소형화하고 알루미늄제 케이스를 채용해 중량을 약 900g으로 낮춘 것도 강점이다.

2025년 이후 실용화를 위해 350cc 이하 신제품을 개발하겠다는 목표를 세우고 있다.

파이오니아(Pioneer)는 500미터 원거리 계측이 가능한 차세대 3D 라이다를 개발했다.

파장 1550미터 모델이며 공동개발 파트너인 캐논(Canon)의 기술과 자체 핵심기술을 합친데 이어 SK텔레콤의 송수신 기술을 조합함으로써 계측거리를 대폭 늘리는데 성공했다.

고성능화 및 소형화를 위한 소프트웨어 개발도 추진하고 있으며 2021년 이후 상용화를 목표로 하고 있다.

교세라(Kyocera)가 개발한 퓨전센서는 카메라와 라이다가 일체화된 것이 특징이다.

독자적인 광학계 카메라와 라이다의 광축을 일치시킨 센서로 메카리스(Mechaless) 및 소형화는 물론 교세라의 카메라 기술과 조합한 라이다만으로는 불가능했던 0.05 분해능도 실현했다.

Nidec-Mobility는 오므론(Omron)의 자동차 전장부품 자회사를 2019년 인수함으로써 3D 라이다 기술을 확보했다. 수평시야각이 140도로 넓고 자동차에 4대 탑재하면 360도 감시가 가능한 것이 특징이다.

혼다(Honda)로부터 인수한 Nidec-Elesys는 밀리파 레이더와 카메라제품을 공급하고 있으며 자체제품과 조합한 센서퓨전을 통해 자율주행에 대응하고 있다.

유럽기업들도 라이다 사업 추진에 속도를 내고 있다.

프랑스 Valeo는 2020년 SCALA3 샘플 공급을 시작할 계획이다. 독일 아우디(Audi)에 채용된 1세대제품과 2020년 상반기 양산에 돌입한 2세대제품에 비해 해상도를 높인 것이 특징이다.

독일 보쉬(Bosch)도 장거리 라이다 생산단계에 돌입했다.

자동차부품 메이저인 독일 Continental은 2020년 말에 레이저광을 면조사하는 3D 플래시 라이다 양산을 시작할 계획이며 2020-2021년에는 수백달러 수준으로 OEM(주문자 상표 부착 생산)에게 납품하는 것을 목표로 하고 있다.

자동차용 라이다 가격은 2025년 50만원으로 저가격화가 이루어질 것으로 기대되고 있다.

소형화에 코스트 저감 박차

도시바(Toshiba)는 장거리 측정을 실현해 주목된다.

도시바는 기존 기계식보다 소형이고 코스트가 낮은 솔리드 스테이트식을 채용했을 때도 4배 긴 200미터 장거리에서 기계식과 동일한 수준으로 측정을 가능하게 하는 새로운 라이다 수광기술을 개발했다.

앞으로도 측정거리 연장과 고해상도화, 소형화 등을 추진하면서 2022년경 실용화가 가능하게 할 방침이며 승용차 이외의 차종이나 드론(무인항공기), 로봇 탑재도 가능할 것으로 기대하고 있다.

자율주행에 필요한 빛을 검출해 스캔하는 스캔형 라이다는 동축과 비동축으로 구성돼 있다.

투광과 수광 경로가 동일한 동축은 빛을 조사하는 방향을 스캔하면서 동시에 반사되는 방향도 동일한 거울로 스캔하기 때문에 항상 같은 위치에서만 수광이 가능하고 수광 소자가 1차원이기 때문에 1개 화소 면적을 넓히는 것만으로 고성능화가 가능한 것이 특징이다.

반대로 비동축은 투광을 거울로 스캔하지만 수광은 스캔하지 않는 방식이기 때문에 화각만큼 2차원으로 수광을 배열해야 해 1개 화소 면적이 작아지거나 성능을 활용하기 어려운 단점이 있으나 동축에 비해 솔리드 스테이트화하기 편하고 시판되는 수광 렌즈를 활용해 자유롭게 시스템을 변경할 수 있는 장점이 있다.

도시바는 비동축을 중심으로 고기능화 연구를 추진해왔다.

도시바가 사용하는 수광 소자인 SiPM(Silicon Photomultiplie)은 1개 광자를 수광해 100만전자로 변환시키는 고감도 기기로 200미터 이상 측정이 필요한 자율주행 기술을 확립하는데 반드시 필요한 것으로 평가되고 있으나 현재는 소자 크기가 커 칩에 다 넣는 것이 어려운 상태이다.

기존 SiPM은 한번 빛을 검출한 수광 셀이 일정 시간 응답할 수 없기 때문에 여러 개의 셀을 탑재해야 했으나, 개발기술은 SiPM 상에 수광 셀을 다시 시작시키는 트랜지스터를 탑재하고 있어 응답할 수 없는 시간을 단축한 것이 특징이다.

즉, 셀 탑재 수량을 줄여도 고효율로 빛을 검출할 수 있고 SiPM을 소형화하는 것도 가능해 제한된 패키지 면적에서 여러개를 배열하면 고해상도화까지 실현할 수 있는 것으로 평가되고 있다.

앞으로 2차원 수광 배열 칩과 판독용 회로 칩을 조합한 세트로 상업화하는 것이 목표이고 수광 모듈 사업화도 추진할 방침이다.

실리콘계 센서로 코스트 대폭 절감

국내에서도 라이다 연구개발이 한창이다.

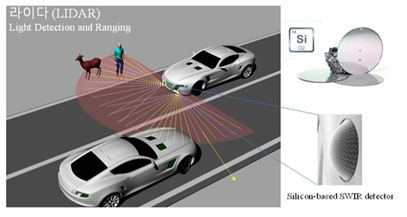

연세대 안종현 교수와 대구경북과학기술원(DGIST) 이재동 교수 공동 연구팀은 자율주행 자동차용 라이다 센서를 저렴한 실리콘(Silicone) 소재로 제작하는데 성공했다.

라이다는 레이저를 이용해 주변 장애물을 인지하고 측정하는 센서로 자율주행 자동차의 핵심이다.

라이다는 레이저를 이용해 주변 장애물을 인지하고 측정하는 센서로 자율주행 자동차의 핵심이다.

단파 적외선을 감지할 수 있는 인듐갈륨비소(InGaAs) 화합물을 활용한 반도체가 라이다 센서 소재로 연구되고 있지만 제작비용이 높다는 한계가 있고, 실리콘 반도체는 단파 적외선을 감지하기 어려워 지금까지 라이다 센서 소재로 적용되지 못했다.

연구팀은 두께 10nm 이하의 초박막 실리콘을 만든 후 실리콘의 전자구조를 변화시켜 단파 적외선을 감지할 수 있는 광센서를 개발했다.

딱딱해 깨지기 쉬운 실리콘 웨이퍼를 초박막 상태로 만들어 높은 압력에도 부서지지 않도록 해 전자구조를 변형시키는데 성공했다.

안종현 교수는 “세계 최초로 단파 적외선을 감지할 수 있는 실리콘 광센서를 개발했다”며 “자율주행 자동차 대중화에 기여할 것”이라고 강조했다. (강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com)