디스플레이 소재가 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태 속에서 호조를 계속하고 있다.

코로나19 확산 방지를 위해 집에서 머무는 시간이 늘어나며 대형 TV 수요가 급증했고 비대면 교육 및 업무가 본격화되면서 노트북, 태블릿PC 판매량이 증가하고 있기 때문이다.

일본, 대형 LCD 패널 수요 증가로 만회

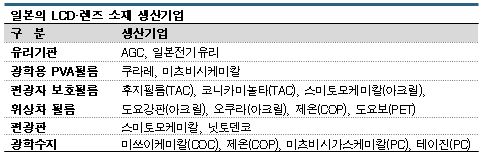

일본기업들은 LCD(Liquid Crystal Display) 패널과 함께 유리기판, 광학필름 수요가 동시 증가하면서 수혜를 누리고 있다.

스마트폰은 코로나19 사태로 경제의 불확실성이 확대돼 2020년 역성장했지만 스마트폰 1대당 탑재되는 카메라 렌즈 수가 늘어나면서 광학수지는 판매량이 증가하는 이변이 연출되고 있다.

LCD 유리기판 분야에서는 일본 메이저 2사가 호조를 누리고 있다.

AGC는 신규설비를 완공함으로써 출하량이 증가했고, 일본전기유리(Nippon Electric Glass)는 2020년 말 사가현(Saga) 사업장에서 정전사태 를 겪었음에도 조기에 재가동함으로써 예년의 판매량을 회복한 것으로 파악되고 있다.

를 겪었음에도 조기에 재가동함으로써 예년의 판매량을 회복한 것으로 파악되고 있다.

양사 모두 2021년에도 디스플레이 호황이 이어질 것으로 기대하고 있다.

광학 PVA(Polyvinyl Alcohol) 필름 시장에서 점유율 80%를 장악하고 있는 쿠라레(Kuraray)는 2020년 말부터 대형 패널용 공급에 나서고 있으며 2021년 들어서도 호조를 유지하고 있다.

편광자 보호필름과 위상차 필름 분야에서는 제온(Zeon)이 태블릿과 TV용 니즈를 확보하며 COP(Cycloolefin Polymer) 필름 출하량을 확대하고 있고, 도요보(Toyobo)도 2020년 7월 완공한 신규 라인을 가동함으로써 2020회계연도(2020년 4월-2021년 3월) PET(Polyethylene Terephthalate) 필름 브랜드 Cosmo Shine 매출액을 전년대비 30% 확대했다.

공급부족이 심각할 뿐만 아니라 한때 COP, PET 등 수지계 필름에 밀려났던 TAC(Triacetyl Cellulose) 필름도 2020년에는 호조를 나타냈다.

후지필름(Fujifilm)은 모니터, 태블릿, TV용 판매가 호조를 나타내며 2020회계연도 디스플레이 소재 매출이 11% 급증했고 2021회계연도에도 수익성 개선을 이어갈 것으로 가대하고 있다.

코니카미놀타(Konica Minolta)는 2021회계연도 기능소재 매출액을 2020회계연도와 비슷하게 약 7% 늘릴 방침이다.

편광판, 일본‧중국 연계 강화가 대세

편광판도 수급타이트가 장기화되고 있다.

야노(Yano)경제연구소는 2020년 글로벌 편광판 생산량이 5억7390만평방미터로 전년대비 4.7% 증가했고 2021년에는 6억2170만평방미터로 8.3% 급증할 것으로 예상하고 있으나 더 빠르게 증가할 가능성이 제기되고 있다.

편광판 메이저 2사 가운데 닛토덴코(Nitto Denko)는 노트북과 태블릿용 수요 확보에 나서고 있으며 TV용은 협업기업인 중국기업과의 연계를 강화해 로열티 수익을 늘려나갈 계획이다.

LCD용 뿐만 아니라 디스플레이의 OLED(Organic Light Emitting Diode) 전환에도 대응하고 있으며 폴더블(Foldable), 롤러블(Rollable) 등 기반 강화에 주력하고 있다.

2020년부터 하이엔드 스마트폰에 원편광판이 채용됨으로써 수요가 급증할 것으로 기대하고 있다.

스미토모케미칼(Sumitomo Chemical)은 반도체 빛 디스플레이 소재 사업의 수익성이 개선됨으로써 2020회계연도에 정보전자화학사업부의 코어 영업이익이 사상 최고치인 397억엔을 기록했고, 2021회계연도에는 대형 LCD 패널 수요가 계속 이어질 것으로 기대하면서도 대형 디스플레이 시장의 주도권이 중국으로 옮겨가고 있는 점을 우려하고 있다.

패널 뿐만 아니라 편광판 시장에서도 중국기업이 영향력을 확대하고 있다고 판단하고 협업을 진행해온 중국 파트너를 중심으로 협력을 강화함으로써 위기를 극복할 방침이다.

앞으로 하이엔드에 특화된 대형 디스플레이와 자동차 탑재용, OLED 스마트폰용 마케팅에 주력할 계획이다.

광학수지, 스마트폰 불황에도 호조 계속

스마트폰은 2020년 글로벌 출하대수가 12억9220만대로 5.9% 감소했으나 스마트폰 카메라는 후면에 렌즈가 3개 혹은 4개 탑재되면서 광학수지 판매량 증가로 이어지고 있다.

특히, 스마트폰 출하대수가 2021년 1-3월 3억4600만대로 전년동기대비 25.5% 급증함으로써 광학수지 생산기업들의 호조가 장기화될 것이 확실시되고 있다.

미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals)은 스마트폰 카메라용 광학수지 메이저로, COC(Cyclo-Olefin Copolymer)를 포함한 ICT 사업에서 2021회계연도에도 호조를 누리고 있으며, 2022년 3월 가동할 오사카(Osaka) 공장의 신규설비를 통해 생산능력을 50% 확대할 계획이다.

제온은 렌즈용 외에 의료용 광학수지 사업도 호조를 계속하고 있으며 2021년 7월 미즈시마(Mizushima) 공장 증설을 완료했다.

PC(Polycarbonate) 생산기업들도 공세를 강화하고 있다.

미츠비시가스케미칼(Mitsubishi Gas Chemical)은 2019년 10월 특수 PC인 Iupita EP 생산능력을 확대했으며 2020년 매출과 영업이익이 모두 증가했고, 2022년 7월 가동 예정인 가시마(Kashima) 공장 생산능력을 추가 확대할 예정이다.

테이진(Teijin)은 특수 PC 브랜드 Panlite의 판매량을 늘림으로써 시장점유율 확대에 박차를 가할 방침이다.

스마트폰용 외에는 자동차 탑재용 카메라와 인터넷 회의용 카메라, 드론(무인항공기) 보급, 매장 무인화에 따른 감시카메라 수요 증가를 타고 디스플레이 시장이 계속 성장할 것으로 기대하고 있다.

유리보다 양산성이 우수한 광학수지 거래량도 디스플레이 호조를 타고 급증세를 이어가고 있다.

한국, 차세대 디스플레이 개발에도 소재 취약

패널 시장에서는 중국기업의 영향력이 확대되고 있다.

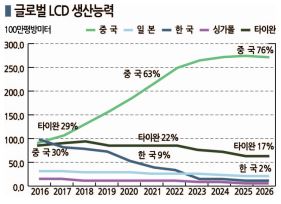

중국 패널 생산기업은 대형 LCD 패널 시장을 약 50% 장악하는 수준으로 성장했으며 패널 소재도 현지화에 박차를 가하고 있다.

반면, 국내 패널 생산기업은 차세대 디스플레이 개발에 힘을 기울이고 있으나 혁신적인 소재를 개발하지 못하며 난항을 겪고 있다.

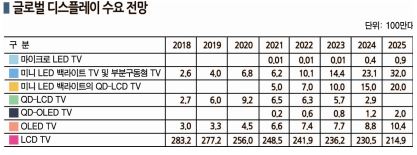

LCD TV는 2028년 수요가 2억6000만-2억7000만대에 달할 것으로 예상되고 있으나 OLED TV는 약 1700만대로 LCD TV의 5% 수준에 그쳐 대형 패널 시장에서 LCD가 압도적인 비율을 차지할 것이 확실시되고 있다.

OLED TV는 OLED로 백색광을 만들고 컬러필터(CF)로 RGB를 생성하고 있으며, 최근 개발을 진행하고 있는 QD(Quantum Dot)-OLED TV도 OLED의 청색 백라이트를 QD로 변환하는 방식으로 CF를 사용함에 따라 빛 손실이 일어나는 문제점이 제기되고 있다.

스마트폰용 OLED 패널은 자 체 발광하는 RGB를 채용하고 있으며 대형 OLED 패널도 스마트폰과 같이 자발광 RGB를 적용하면 CF가 불필요해져 성능 면에서 LCD를 크게 상회할 수 있는 것으로 파악되고 있다.

그러나 국내 패널 생산기업들은 돌파구를 발견하지 못하고 있다.

OLED 패널은 자발광 RGB가 핵심기술로, 패널 소재 생산기업이 발광효율이 높고 가공성이 뛰어난 발광소재를 개발하면 소재 시장을 지배할 수 있을 뿐만 아니라 다운스트림 분야에서 직접 모듈까지 만들 수 있을 가능성이 있는 것으로 평가되고 있다.

최근에는 차세대 디스플레이로 미니‧마이크로 LED(Light Emitting Diode)가 주목받고 있다.

미니‧마이크로 LED는 이미 LED 칩이 존재함에 따라 수십-수백만개에 달하는 LED 칩을 분 단위로 실장하는 기술 개발이 요구되고 있으나 역시 어려움을 겪고 있다.

중국, 보조금 정책으로 글로벌 시장 장악

중국에서는 정부의 보조금 정책으로 LCD 패널 신증설이 잇따르고 있어 7인치, 10.1인치 등 범용 패널 생산능력이 대폭 확대되고 있다.

이에 따라 엘리베이터, 택시 뒷좌석, DVD플레이어 등 모든 용도에 LCD 패널을 적용해 생산을 유지하고 있으며 최근에는 15.6인치도 범용 패널에 포함되고 있다.

중국은 태양광 패널에 대한 보조금 정책을 실시한 바 있고 중국기업들은 생산능력이 글로벌 1위로 도약했으나 바로 도산했으며 이후 시장이 악화돼 경쟁기업들도 함께 무너졌다. 하지만, 중국기업들은 다시 시장점유율을 70% 수준으로 끌어올린 것으로 나타났다.

중국의 보조금 정책은 라이벌을 완전히 무너뜨린 후 정상가격으로 비즈니스를 재개할 수 있도록 지원하는 방식으로 화전농업에 비유되고 있으며, 디스플레이도 태양광 패널과 비슷한 전략을 구사하는 것으로 평가된다.

32인치 오픈셀은 2019년 말 거레가격이 29달러로 원가에도 미치지 못해 국내기업들이 철수를 검토했으나 2020년 들어 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태가 발생하면서 상황이 급변하고 있다.

LCD 패널 공장 가동이 지연됨으로써 설비투자가 억제되는 가운데 TV‧컴퓨터 판매가 호조를 나타냈기 때문으로, 패널 가격은 90달러로 3배 폭등해 국내기업이 패널 생산을 계속하는 등 태양광 패널 시장과는 다른 양상으로 발전하고 있다.

그러나 중국의 패널 생산기업들은 앞으로도 신증설을 계속해 2023년 글로벌 생산능력 비중이 70%로 확대되는 가운데 BOE와 CSOT가 50% 수준을 차지할 것으로 예상된다.

BOE와 CSOT는 이후 가격에 대한 영향력을 충분히 확보해 패널 가격이 되도록 떨어지지 않도록 적정한 수준을 유지하는 연착륙 전략을 추진할 가능성이 높게 나타나고 있으나, 국내 패널 생산기업들도 이익을 확보할 수 있는 수준이어서 철수하지 않고 생산을 계속하고 있다.

차세대 패널 개발 요구되나 신경전도…

최근에는 액정패널 생산설비가 중국에 집중됨에 따라 기본소재 및 가공소재 부문에서도 중국기업이 부상하고 있다.

가공소재는 백라이트, CF, 편광판 등 소재를 조달해 가공한 소재로 경쟁이 치열해지고 있다.

일본은 백라이트를 거의 생산하지 않고 있으며 CF는 패널 생산기업이 자체적으로 생산해 사용하고 있다.

편광판도 경쟁이 심화됨에 따라 LG화학이 중국기업에게 사업을 매각했으며 일본 2사는 라이선스 공급 및 하이엔드 분야로 전환하고 있다.

기본소재는 CF용 컬러레지스트, 편광판용 TAC(Triacetyl Cellulose), COP, PET 필름 등으로 기술 차별화의 중요성이 높아지고 있다.

그러나 기본소재는 투자를 판단하기 매우 어려운 것으로 파악되고 있다.

최근에는 비 TAC 수요가 확대되고 있으나 1개 라인을 증설할 때 클린룸 등을 포함해 1000억원 이상이 필요하며 라인당 생산능력이 상당함에 따라 10% 수준의 공급부족 상황에서 투자를 진행하면 몇 년간은 공급과잉이 불가피할 것으로 판단되고 있다.

COF(Chip On Film)용 PI(Polyimide) 필름도 마찬가지로 공급부족에도 불구하고 경영판단이 매우 어려워 중국기업도 보조금이 없다면 리스크가 너무 커 투자가 불가능할 것이라는 의견이 주류를 이루고 있다.

OLED 소재는 성능이 중요시되고 있다.

디스플레이는 RGB에서 R의 성능이 떨어지면 GB도 낮게 맞추어야 하는 등 성능 통일이 필수적이나 차세대 패널은 개발기간이 3-5년으로 짧은 반면 소재는 일반적으로 10-20년이 소요됨에 따라 단기간에 RGB 전체를 고성능화하기는 어려운 것으로 파악되고 있다.

글로벌 패널 생산기업은 중국 보조금 정책에 대한 대응이 요구되고 있다.

반도체는 미국 정부의 제재가 이루어지고 있으나 디스플레이는 별다른 움직임이 없기 때문이다.

중국기업이 브라운관 TV 공세를 가할 당시에는 LCD 기술이 확립돼 패널 생산기업들이 LCD TV로 전환함으로써 성공을 거두었으나 최근에는 대형 패널 분야에서 OLED 소재 기술이 충분하지 않아 차세대 디스플레이 전환이 늦어지고 있으며 혁신적인 소재 개발이 요구되고 있다. (강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com)