싱가폴 정부는 본섬 서부에 위치한 주롱(Jurong)에 경제특구 Jurong Innovation District(JID)를 개설하고 차세대 제조기술과 관련된 공장‧연구소 유치에 박차를 가하고 있다.

JID에는 싱가폴 최초의 지하 물류시설, 인재 개발시설 등을 구축해 생산활동을 지원하고 있다.

인근에는 난양(Nanyang) 공과대학교(NTU)를 비롯해 과학기술연구청(A*STAR) 산하에 있는 연구기관이 많아 산학관 협력으로 공장 자동화, 로보틱스, 3D프린팅, 5G(5세대 이동통신), 자율주행 자동차 등과 관련된 기술의 원스톱(One-stop) 허브를 구축하겠다는 목표를 세우고 있다.

독일 지멘스(Siemens)는 제조 자동화 기술연구소를, 보쉬렉스로스(Bosch Rexroth)는 인재 육성거점을 설치한 것으로 알려졌다.

현대자동차는 JID에 총 4억달러를 투입해 2022년 말 완공을 목표로 연구소를 건설하고 있으며 전기자동차(EV) 생산라인도 도입할 계획이다. 전기자동차 생산능력은 3만대로 2025년을 가동을 목표로 하고 있다.

싱가폴은 1980년대 미국 포드(Ford)가 철수한 이후 자동차를 생산하지 않고 있다.

반도체 관련 설비투자 잇달아 제조업 핵심으로…

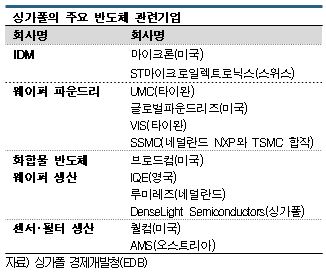

싱가폴은 미국 마이크론(Micron), 스위스 ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics) 등 IDM(Integrated Device Manufacturer) 뿐만 아니라 타이완 UMC, 미국 글로벌파운드리스(GlobalFoundries)를 포함한 칩 생산기업이 생산체제를 구축하고 있어 반도체가 제조업의 핵심산업으 로 자리잡고 있다.

로 자리잡고 있다.

반도체 공장은 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태에도 불구하고 글로벌 공급부족의 영향으로 풀가동을 계속하고 있으며 세정제, 에칭제, 봉지재 등 관련 화학제품도 수요가 계속 증가하고 있다.

글로벌파운드리스는 2021년 6월 싱가폴 북부에 위치한 우드랜즈(Woodlands)에 신규 공장을 건설하는 공사에 착수했다. 2023년 완공을 목표로 하고 있으며 약 50억S달러를 투입해 30밀리미터 웨이퍼 생산능력을 1만5000매로 50% 확대할 계획이다.

싱가폴에서는 마이크론을 시작으로 독일 파워반도체 메이저 인피니언테크놀로지스(Infineon Technologies), 파운드리 메이저 SSMC 등이 업무 디지털화, 증설 등 설비투자를 강화하고 있다.

후공정을 중심으로 반도체산업이 집적된 말레이지아에서도 투자계획이 잇따르고 있어 중장기적으로 양국에서 관련 화학제품 수요가 급증할 것으로 예상된다.

사노피‧바이오엔텍, 백신 생산투자 본격화

싱가폴은 감염병에 대응하는 백신 생산의 허브로도 부상하고 있다.

2020년 봄 프랑스 사노피(Sanofi)와 독일 바이오엔텍(BioNTech)이 잇따라 신규 공장 건설계획을 발표했기 때문이다.

동남아시아 각국은 2021년 여름까지도 코로나19 신규 확진자가 줄어들지 않고 있는 가운데 다른 지역에 비해 백신 접종이 크게 늦어지고 있다.

이에 따라 사노피와 바이오엔텍은 신규 공장을 건설해 아시아·태평양 지역에 대한 백신 공급을 확대할 방침이다.

바이오엔텍은 이르면 2023년 제제 원료 및 백신 일관생산체제를 구축할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

코로나19용 mRNA 백신과 함께 기타 감염병 백신, 암 치료제를 생산할 계획이며 2021년에는 동남아시아 지역 통괄기업을 설립할 예정이다.

사노피는 앞으로 5년간 총 4억달러를 투입해 디지털 기술을 활용한 최첨단 백신 공장을 건설할 계획이다. 2026년 1분기 가동을 목표로 하고 있으며 3-4가지 종류의 백신 생산을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

제조업 고도화 위해 3D 프린팅도 육성

싱가폴 정부는 제조업 고도화에서 3D 프린팅이 중요한 역할을 담당할 것으로 판단하고 3D 프린팅 육성에도 힘을 기울이고 있다.

3D 프린팅은 제조 프로세스 간소화, 부품 감소에 영향을 미쳐 산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있기 때문이다.

싱가폴은 주력산업인 항공기 정비(MRO), 해양개발장치 보수, 선박 정비 등에 필요한 부품을 대부분 수입에 의존하고 있어 3D 프린팅을 통해 직접 생산함으로써 산업에 변혁을 일으킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

2015년 싱가폴 통상산업성의 지원으로 설립된 적층제조기술혁신클러스터(NAMIC)는 3D 프린팅 관련산업 집적을 가속화하기 위해 산업계와 연구기관, 공공기관을 연결하는 역할을 담당하고 있다.

특히, 세계 각지의 유망한 3D 프린팅 관련기업 및 기술 탐색, 산업계 니즈에 의거한 기초·응용연구에 대한 자금지원을 강화하고 있다.

3D 프린팅에 따른 설계 및 시험제작, 소형제품 상업생산 등을 진행하는 스타트업도 육성하고 있다.

해저 가스·유전 개발, 건설산업 등에 사용되는 금속부품을 3D 프린팅으로 생산하는 3D Metalforge가 대표적이다.

3D Metalforge는 2020년 8월 네덜란드 3D 프린팅 생산기업 Ultimaker와 공동으로 열가소성 수지 필라멘트를 사용하는 3D 프린팅 공장 가동을 시작했다.

일본기업도 생산능력 확대에 주력

싱가폴에서는 일본 화학기업들이 투자를 계속하고 있다.

미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals)은 2020년 10월 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)의 내열성 개질제 등에 투입하는 AMS(Alpha Methyl Styrene) 2만톤 플랜트 가동을 시작했다.

AMS 원료로는 현지법인의 페놀(Phenol) 공장에서 부생하는 아세톤(Acetone)을 활용하며 병산제품 유효이용, 생산제품 다양화에 따라 경영기반을 안정화하고 있다.

2021년 3월에는 에틸렌-알파올레핀 코폴리머(Ethylene Alpha-Olefin Copolymer) 브랜드 Tafmer 공장의 보틀넥을 해소함으로써 생산능력을 22만5000톤으로 10% 확대했다.

덴카(Denka)는 주롱 세라야(Seraya) 공장에서 투명성‧치수안정성이 뛰어난 MS(Methacrylate Styrene) 생산능력을 14만톤으로 2배 확대하는 공사를 2021년 9월 완료한 것으로 알려졌다. MS는 중국을 중심으로 액정 디스플레이 도광판용으로 수요가 늘어나고 있다.

투아스(Tuas) 공장에서는 전자부품 방열소재에 채용되는 구상 알루미나(Spherical Alumina) 생산라인을 신규 건설하고 있다. 일부 라인은 상업생산을 시작했으며 2022년 전면 가동을 목표로 하고 있다.

쿠라레(Kuraray)는 2021년 7월 말 PVA(Polyvinyl Alcohol) 특수제품 생산설비를 완공할 예정이다. 싱가폴 법인의 PVA 생산능력은 총 4만톤으로 변함이 없으나 특수제품 생산비율을 끌어올려 수익력을 강화할 방침이다.

닛폰산소홀딩스(Nippon Sanso Holdings)는 2021년 질소가스 생산능력을 3배로 확대해 화학제품, 의약품용 수요 증가에 대응할 계획이다. (J)