글로벌 전기자동차(EV) 시장이 급성장하면서 배터리의 핵심 원료인 흑연 수요가 급증하고 있다.

배터리 정보기업 벤치마크 미네랄 인텔리전스(BMI)에 따르면, 2020년에는 세계 흑연 공급이 수요를 약 2만톤 웃돌았으나 2022년에는 수요가 공급을 약 2만톤 초과할 것으로 전망된다. 흑연 2만톤은 전기자동차 약 25만대분의 배터리 생산에 필요한 양이다.

흑연은 전기자동차 배터리의 음극재 소재로 투입되며 대체물질이 없는 가운데 수요가 급증하고 있다.

음극재용 흑연 거래가격 2022년 40% 폭등

음극재는 LiB 원가의 10-15%를 차지하는 핵심 소재로 LiB의 효율, 사이클 성능, 배율 등에 영향을 미치고 있다.

음극재는 탄소 소재 혹은 비탄소 소재와 음극활물질, 접착제, 첨가제 등과 혼합한 페이스트를 동박 양쪽에 도포해 제조하며 탄소 소재로는 천연흑연, 인조흑연, 복합흑연을 주로 사용하고 있다. 사이클 수명, 용량, 효율성 등은 소재별로 각각 특징이 있으나 현재 기술 기준으로는 인조흑연의 종합적인 성능이 가장 좋은 것으로 알려졌다.

인조흑연계 음극재는 원료와 공정 특성으로 천연흑연계 음극재보다 내부구조가 일정하고 안정적이며 수명이 길어 전기자동차 배터리에 주로 투입되고 있다.

BMI는 LiB(리튬이온전지) 중심으로 세계 음극재 수요가 10년간 연평균 약 27% 증가할 것으로 전망했다.

특히, 세계 흑연 생산량의 약 70%를 차지하고 있는 중국에서 전기자동차 판매량이 급증하면서 흑연 부족 추세가 뚜렷해지고 있다. 중국은 2021년 1-11월 전기자동차, 플러그인하이브리드자동차(PHEV) 판매량이 299만대로 전년동기대비 약 170% 급증했다.

음극재 그레이드 흑연은 중국 거래가격이 톤당 4500위안으로 2022년 들어 약 40% 폭등함으로써 2018년 이후 최고치에 접근했다.

중국 정부가 베이징(Beijing) 겨울올림픽을 앞두고 맑은 대기 상태를 유지하기 위해 흑연처럼 대기오염물질 배출량이 많은 공장의 가동률을 낮추거나 중단하도록 지시함으로써 흑연 공급이 크게 줄어들었기 때문이다.

세계 최대 2차전지 생산기업인 CATL도 흑연을 중심으로 핵심 원료 확보에 필사적인 것으로 알려졌고, 테슬라(Tesla)와 SK이노베이션은 2021년 12월 초 배터리용 중국산 흑연에 대한 관세 면제를 미국 정부에 요청했다.

테슬라는 미국에는 전기자동차에 필요한 사양과 생산능력을 확보한 인조흑연 생산기업이 없다는 이유로 중국산 흑연에 대한 표적관세 배제절차 적용을 지지한다고 밝혔다.

포스코케미칼, 저팽창 천연흑연 개발로 경쟁력 강화

국내에서는 포스코케미칼이 유일하게 음극재를 양산하고 있다.

글로벌 음극재 시장은 중국 BTR, Shanshan, Zichen이 각각 20%, 15%, 13%로 3사가 48%를 장악하고 있는 가운데 일본 히타치(Hitachi)가 12%, 포스코케미칼이 8%로 뒤를 잇고 있다.

포스코케미칼은 2020년부터 국내 최초로 인조흑연계 음극재 공장 건설에 2177억원 투자를 진행했고 2022년 2월에도 천연흑연 음극재 생산설비 증설을 위해 2711억원 투자를 결정했다.

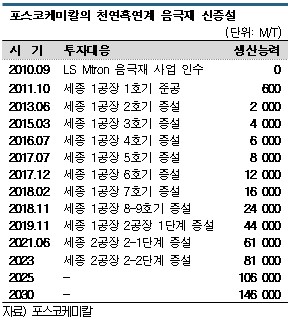

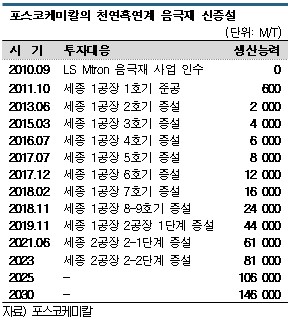

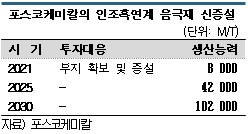

포스코케미칼은 2010년 LS엠트론 음극재 사업을 인수‧합병(M&A)한 후 천연흑연계 음극재 생산능력을 점진적으로 확대하고 있다.

2011년 세종1공장 음극재 No.1 600톤 준공을 시작으로 2021년 6월 총 6만1000톤 생산능력을 확보했다. 2025년과 2030년 증설을 이어가 14만6000톤을 확보할 계획이다.

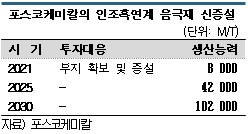

종합 성능이 뛰어난 인조흑연계도 2021년 부지 확보 및 증설로 8000톤 생산능력을 갖추기 시작해 2024년 5월 1만6000톤을 완공할 예정이며 2030년까지 10만2000톤으로 확대할 방침이다.

인조흑연은 일본과 중국에서 전량 수입에 의존했으나 자회사인 피엠씨텍을 통해 침상코크스를 자체 생산하는 등 탄소 소재 사업의 수직계열화를 계획하고 있다.

포스코케미칼은 포트폴리오 다각화와 관련기업 지분투자 등을 이어가며 경쟁력을 강화하고 있다.

상대적으로 생산단가가 저렴한 천연흑연을 이용해 인조흑연 음극재에 가까운 성능을 낼 수 있는 저팽창 천연흑연 음극재를 독자적으로 개발했다. 기존 천연흑연 음극재 대비 팽창률은 25% 낮추고 급속충전 성능은 15% 높인 것으로 알려졌다.

세종에 건설하고 있는 천연흑연 음극재 공장은 1054억원을 투자해 저팽창 음극재 전용 생산라인으로 변경하고 저팽창 음극재 생산능력을 7000톤에서 3만5000톤으로 확대해 2023년부터 양산을 시작할 계획이다.

세종에 건설하고 있는 천연흑연 음극재 공장은 1054억원을 투자해 저팽창 음극재 전용 생산라인으로 변경하고 저팽창 음극재 생산능력을 7000톤에서 3만5000톤으로 확대해 2023년부터 양산을 시작할 계획이다.

더블어 배터리 수명과 충·방전 효율을 올릴 수 있는 음극재 피치 사업을 위해 OCI와 손잡고 2020년 합작법인 피앤오케미칼을 설립했으며 OCI와 함께 총 745억원을 투자하기로 했다. 현재까지 누적 출자액을 536억7700만원으로 공시했으며, 포스코케미칼은 피앤오케미칼을 통해 음극재 코팅용 피치 1만5000톤을 생산해 첨단소재 경쟁력 강화에 나설 계획이다.

피치는 전량 수입에 의존했으나 포스코케미칼의 투자로 국산화된다.

포스코케미칼은 LG에너지솔루션과 삼성SDI에 이어 LG에너지와 GM(제너럴모터스)의 합작기업인 얼티엄셀즈(Ultium Cells)와도 공급계약을 체결한 것으로 알려졌다.

음극재 사업 매출은 2014년 81억원에서 2021년에는 1738억원으로 약 21.4배 성장했고 매출액 비중도 0.6%에서 8.7%로 확대됐다.

포스코케미칼은 천연흑연 음극재 부문 이외에도 인조흑연 및 실리콘 음극재 등으로 포트폴리오를 확장할 예정이다.

중국, 2020년 인조흑연 생산량 30만톤 상회

음극재는 2차전지 밸류체인에서 후방산업에 속해 전방산업의 변동성에 민감하게 반응하고 있으며 2차전지 수요는 전기자동차 수요 증가로 성장세를 나타내고 있다.

대한무역투자진흥공사(KOTRA) 자료에 따르면, 글로벌 LiB 음극재 생산은 중국과 일본에 집중돼 있으며 중국은 음극재 주요 생산국으로 2020년 출하량이 세계 전체의 70%에 달했다.

ICC SINO 보고서에 따르면, 2021년 글로벌 음극재 생산량은 88만2700톤으로 전년대비 63% 급증했으며 중국이 81만5900톤으로 글로벌 점유율을 92%까지 확대한 것으로 나타났다.

한국산업기술진흥원과 야노(Yano) 경제연구소는 2020년 기준 음극재 시장의 80.9%를 중국이 장악했고 일본이 12.3%, 한국이 6.8%를 차지한 것으로 파악하고 있다.

중국 ShanShan, Putailai, Kaijin 등이 인조흑연을 중심으로 시장을 선도하고 BTR은 인조흑연과 천연흑연을 병행하고 있으며 일본 히타치는 인조흑연, 미츠비시케미칼(Mitsubishi Chemical)은 천연흑연을 위주로 생산하고 있다.

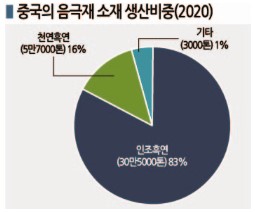

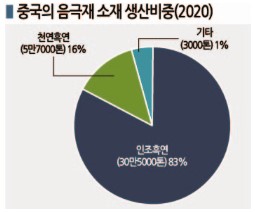

쳰잔산업연구원에 따르면, 중국은 2020년 인조흑연 생산량이 30만5000톤으로 음극재 수요의 83%를 공급했고 천연흑연 생산량은 5만7000 톤으로 전체의 16%에 불과한 것으로 나타났다.

톤으로 전체의 16%에 불과한 것으로 나타났다.

인조흑연 제조에 투입되는 원자재는 코크스류의 원료로 석유, 석탄화학의 부산물에서 추출돼 중국 석탄화학산업이 인조흑연 시장을 견인하고 있다.

2022년 1-2월 중국의 LiB 음극재 거래가격는 톤당 평균 5만3000위안으로 2021년 초에 비해 약 20% 상승했으며 인조흑연 음극재도 중저가에서 고가품질에 걸쳐 15-61% 올랐다.

다만, 최근 중국 내 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 확산을 막기 위한 강력한 방역 정책으로 상하이(Shanghai), 창춘(Changchun) 지역 등이 봉쇄되면서 자동차 공장 가동중단 사태가 이어지고 있다.

전기자동차 수요가 중장기적으로는 견조할 것으로 예상되나 중국의 봉쇄 정책에 따라 2022년 2분기에는 국내 자동차 생산기업들도 타격을 받을 것으로 전망된다.

4월15일에는 중국 정부가 공급망 안정 차원에서 도시 봉쇄 지역 내 자동차와 반도체 등 주요기업들의 우선적 생산 재개를 추진한다고 발표하는 등 불확실성이 극대화되고 있다.

음극재 생산기업으로서는 전방산업 일시적 축소 위험 요소가 발생함과 동시에 시장을 주도하는 중국 음극재가 무역항 봉쇄로 역외 수출 난항을 겪을 수 있어 반사이익 기회가 혼재하고 있는 것으로 판단된다.

포스코케미칼 관계자는 중국 도시봉쇄 영향에도 “특별히 영향을 받는 건 없다”면서 “공급계약은 장기 계약으로 체결돼 공급선이 쉽게 변하지 않는다”라고 설명했다.

이어 “중국산 음극재는 중국 내부에서 소비되는 경우가 많고 점점 미국·유럽 등 서방국가들과 시장이 분리되는 모습”이라며 “부정적 영향은 물론이고 긍정적인 영향도 크지 않다”고 덧붙였다. (홍인택 기자)

세종에 건설하고 있는 천연흑연 음극재 공장은 1054억원을 투자해 저팽창 음극재 전용 생산라인으로 변경하고 저팽창 음극재 생산능력을 7000톤에서 3만5000톤으로 확대해 2023년부터 양산을 시작할 계획이다.

세종에 건설하고 있는 천연흑연 음극재 공장은 1054억원을 투자해 저팽창 음극재 전용 생산라인으로 변경하고 저팽창 음극재 생산능력을 7000톤에서 3만5000톤으로 확대해 2023년부터 양산을 시작할 계획이다. 톤으로 전체의 16%에 불과한 것으로 나타났다.

톤으로 전체의 16%에 불과한 것으로 나타났다.