미국, 수출규제 대상에 장치‧소재까지 포함 … 일본기업 차질 불가피

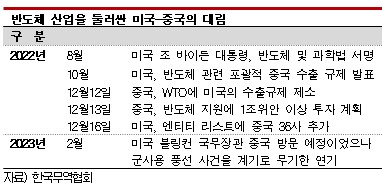

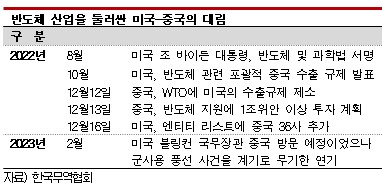

미국과 중국이 반도체를 중심으로 무역분쟁을 확대하고 있어 국내기업들의 타격이 우려되고 있다.

미국은 2022년 가을부터 중국에 대한 고기능 반도체 및 제조장치 수출규제에 나섰으며 중국 반도체산업 성장 속도가 둔화될 것이 확실시되고 있다.

이미 일부 공장에서 수출 금지 및 규제 영향이 본격화되고 있으나 중국 정부가 중기적으로 자동차용 파워반도체 자급률 향상에 총력을 기울일 예정이어서 반도체 소재 생산기업 차원에서는 중국에서 철수하거나 투자를 게을리할 수 없는 상황이 계속되고 있다.

미국이 2022년 8월 발효한 반도체 및 과학법(CHIPS)에 따르면, 미국으로부터 CHIPS에 기반한 보조금을 받는 반도체 생산기업들은 앞으로 10년 동안 중국에서 최첨단 반도체 생산설비 신증설 투자를 진행할 수 없다.

10월 미국 상무부 산업안전보장국(BIS)이 발표한 반도체 관련 포괄적 중국 수출규제는 최첨단 반도체 뿐만 아니라 제조장치, 소재까지 대상에 포함시켜 중국기업 소유 공장에 대한 수출이 원칙적으로 금지된다.

미국 이외의 국가에서 수출할 때도 미국산 소재 및 부품이 25% 이상 포함돼 있거나 제조용 장치와 소프트웨어에 미국 기술이 사용됐다면 반도체 종류와 상관없이 각종 장치 및 소재 수출이 사실상 금지된다.

BIS는 12월에도 YMTC(Yangtze Memory Technologies), 캄브리콘(Cambricon Technologies) 등 반도체 관련기업 36사를 미국 생산제품 수출 시 사전 인가가 필요한 무역 블랙리스트인 엔티티 리스트(Entity List)에 추가했다.

다만, 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내기업과 인텔(Intel), TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing) 등 중국에 반도체 공장을 둔 해외기업에 대한 수출은 사례에 따라 판단하기로 했다.

삼성전자 시안(Xian) 낸드플래시 공장과 SK하이닉스 우시(Wuxi) D램 공장은 즉각 대응에 나서 미국 상무부로부터 1년 동안의 수입 허가를 얻었으나 SK하이닉스가 중국사업 매각을 검토하고 있다는 소문이 퍼짐으로써 SK하이닉스가 풍문 부정을 공시하는 등 해프닝이 벌어졌다.

중국 국가통계국에 따르면, 중국은 2021년 반도체 생산량이 전년대비 37.5% 급증했으나 2022년에는 경기침체 영향을 크게 받아 1-11월 기준 12.0% 감소했다.

중국 반도체 생산량은 2023년 1분기 바닥을 치고 2분기 이후 개선될 것으로 예상된다.

다만, 미국의 규제가 첨단반도체에 집중된 것과 달리 중국 반도체산업은 선폭 28나노미터 혹은 45나노미터가 주류를 이루고 있고 글로벌 시장점유율이 30-40%에 달해 미국의 규제에 한계가 있는 것으로 평가된다.

반도체 가동률은 2023년 춘절 연휴 동안 평균 80% 이상을 유지했고 일부는 50-60%대로 가동률을 낮추었으나 BIS의 엔티티 리스트에 포함된 YMTC 역시 높은 가동체제를 이어간 것으로 알려졌다.

중국 정부는 반도체산업 지원을 위해 1조위안 이상을 투자하고 현재 20% 수준인 반도체 자급률 2025년까지 70%로 올릴 계획이다. 하지만, 최근 5년간 연평균 성장률이 4-5%포인트 상승에 그치고 있어 현실성은 떨어지는 것으로 평가된다.

휴대전화, 전기자동차(EV) 생산이 확대되면서 세계에서 생산된 반도체 중 30-40%를 중국이 사들일 만큼 수요는 빠르게 증가하고 있으나 생산은 충분하지 않기 때문이다.

중국 정부가 13차 5개년계획을 시작한 2016년 이후 정부계 펀드를 통해 약 10조위안을 반도체 생산기업에 투입한 바 있으나 투자 시기·기간이 불분명하고 1조위안 이상 투자액은 충분하지 않은 것으로 평가되고 있다.

첨단반도체 분야에서는 이미 YMTC가 선제적으로 230층 이상 초최첨단 3D 낸드플래시 메모리 양산을 준비하고 있으며, SMIC(Semiconductor Manufacturing International) 역시 인텔에 필적하는 7나노미터 프로세스 반도체 출하를 시작했다.

그러나 미국의 규제로 중국에서 첨단반도체 생산 확대 및 투자가 제한될 가능성이 높아 우려된다.

첨단반도체는 일반적으로 소재 사용량이 많아 중국 투자가 정체되면 소재 생산기업들이 입을 타격이 상당할 것으로 예상된다.

파워반도체는 로직 반도체나 첨단 메모리와 달리 선폭 90-100나노미터가 주류이며 상대적으로 제조장치 및 기술 수입이 쉬운 편이고, 중국에서도 파워반도체에 사용하는 웨이퍼 대구경화가 진전되면서 12인치(300나노미터) 웨이퍼 대응 생산라인 도입이 본격화되고 있다.

전기자동차 생산대수가 급증하고 있는 중국은 파워반도체 자급률이 10%에 그치고 있어 대구경화로 생산 효율화가 이루어질 시기에 파워반도체 전환이 진행될 가능성이 높은 것으로 파악된다.

미국의 중국 수출규제에 일본이 동참하게 되면서 그동안 중국 반도체산업 성장을 견인해온 반도체 소재 생산기업들이 타격을 입을 것으로 예상된다.

중국기업 중 i선, G선, KrF(불화크립톤)용 레지스트 생산에 뛰어드는 신흥기업이 늘고 있는 가운데 미국의 규제로 소재 수출이 어려워지게 됐기 때문이다.

특히, 일본 정부가 반도체 소재를 포함한 수입 화학제품 조성 개시제도를 강화하고 있어 소재를 둘러싼 시장 환경 악화가 우려되고 있다. (강윤화 책임기자)