바이오 기술은 건강‧의료를 비롯해 식품, 환경‧에너지, 화학 등 광범위한 산업에서 활용되고 있다.

그동안 부가가치 향상이나 경제 성장을 좌우하는 기술로 주목받으며 발전했으나 최근에는 기후변화나 천연자원 고갈, 식품 안전보장 등 지구적 문제 해결을 위한 기술로 부상하면서 중요성이 확대되고 있다.

세계 각국은 바이오 기술과 데이터 과학을 융합하는 기술 혁신을 통해 지속가능 사회를 실현하기 위해 바이오 경제 도약을 적극적으로 추진하고 있다.

미국은 2023년 헬스케어 시스템과 관련한 연방정부 예산 증액과 함께 바이오산업 전반의 산업주권과 연구개발(R&D) 투자를 강화하는 내용의 행정명령을 발표했으며, 중국은 유전자 편집, 합성생물학 등 바이오의약 기술 수출 제한을 추진하고 있다.

일본은 2030년까지 세계 최첨단 바이오 경제를 실현하겠다는 목표 아래 바이오 전략 2020을 설정하고 다양한 대책을 강구하고 있다. 고기능 바이오 소재, 바이오 플래스틱, 생활습관 개선을 위한 헬스케어, 바이오 의약품 및 재생의료 분야를 육성함으로써 2030년까지 92조엔대 시장을 육성할 방침이다.

반면, 국내 바이오산업은 의약을 중심으로 시장이 형성되고 있으며 나머지 분야는 투자가 거의 이루어지지 않고 있다. 의약품 위탁개발·생산(CDMO)이 두각을 나타내는 정도에 그치고 있다.

한국, 화학·에너지 투자 감소에 의약·서비스 증가

국내 바이오산업은 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 특수에 힘입어 의약 및 의료기기, 서비스 시장을 중심으로 성장하고 있다.

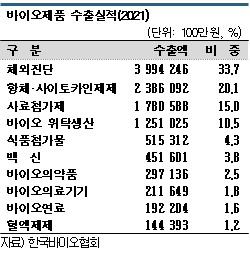

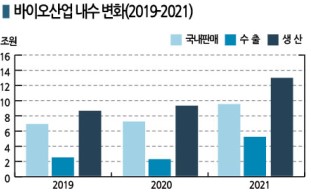

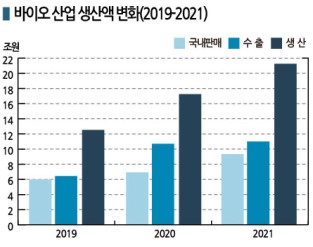

한국바이오협회에 따르면, 국내 바이오산업 매출은 2017년 10조1457억원에서 2021년 20조9983억원으로 연평균 19.9%, 국내시장은 6조5466억원에서 13조9077억원으로 연평균 20.7% 성장했다.

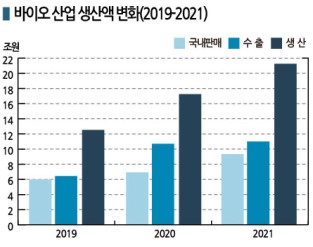

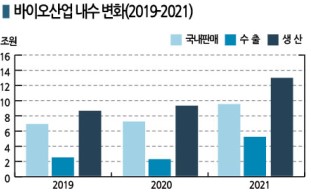

2021년 생산액은 20조9983억원, 수입은 4조7692억원, 내수는 13조9077억원, 수출은 11조8599억원으로 나타났다. 생산은 바이오의약 5조8385억원, 바이오의료기기 5조2793억원, 바이오식품 4조1937억원으로 3개가 전체의 72.9%를 차지했고, 내수는 바이오의약 6조3979억원, 바이오화학·에너지 2조6801억원, 바이오식품 1조9463억원으로 79.3%를 점유했다.

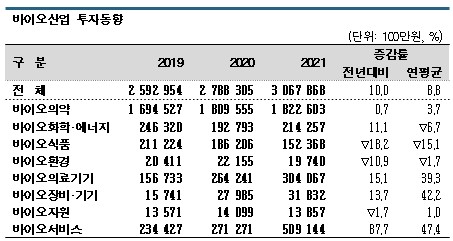

2021년 바이오기업 총투자비는 3조679억원으로 10.0% 늘었고 연구개발비도 2조2705억원으로 9.1%, 시설투자비는 7974억원으로 12.6% 증가했다. 바이오화학·에너지는 2021년 총투자비가 2143억원으로 11.1% 증가했으나 연평균으로는 6.7% 감소했고, 바이오식품은 1524억원으로 2019년부터 꾸준히 감소해 연평균 15.1% 줄어들었다.

코로나19 영향으로 백신 위탁생산(CMO) 확대, 진단키트 판매가 증가하면서 수출을 견인했고 의약품, 의료기기 매출이 폭발적으로 증가했다.

특히, CDMO 관련기업들의 코로나19 백신 생산에 힘입어 바이오서비스 생산이 2조5838억원으로 43.1% 급증했고 진단키트 수요에 따라 바이오의료기기도 35.5% 증가했다.

바이오연료가 1조6611억원을 1위를 차지했고 바이오식품으로 분류되는 사료첨가제가 9996억원으로 뒤를 이었으며 체외진단기 8944억원, 백신 7102억원, CDMO 6631억원, 건강기능식품 5645억원, 바이오화장품 및 생활화학제품 4298억원으로 집계됐다.

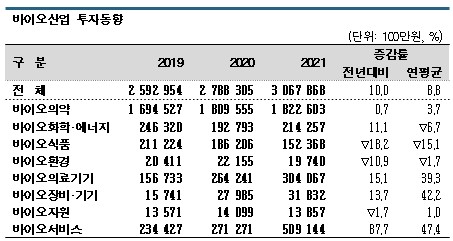

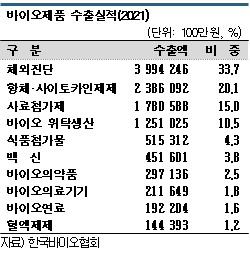

수출액은 체외진단기가 3조9942억원으로 1위에 올랐고 치료용 항체 및 사이토카인제제 2조3861억원, 사료첨가제 1조7806억원, 바이오 CDMO 1조2510억원으로 뒤를 이었다.

바이오식품은 생산이 4조1937억원으로 2.5%, 내수가 1조9463억원으로 9.2% 증가했으나 수출은 2조3529억원으로 2.5% 감소한 것으로 파악된다.

CDMO가 국내 바이오산업 성장 견인

삼성바이오로직스는 글로벌 경제위기에도 불구하고 2022년 연결 기준 매출액이 3조원으로 91.4%, 영업이익은 9836억원으로 83.1% 급증하며 사상 최대 영업실적을 기록했다.

수주 확대 및 공장 가동률이 상승하고 삼성바이오에피스를 100% 자회사로 편입함에 따라 외형이 확대된 영향으로 풀이된다. CDMO 특성 상 고환율 수혜도 입은 것으로 파악된다.

상 고환율 수혜도 입은 것으로 파악된다.

삼성바이오로직스의 CMO 부문은 2021년 10월 24만리터 4공장을 가동하면서 위탁 생산능력을 강화했으며 현재까지 글로벌 제약기업 8사와 11종 의약품에 대해 계약 체결을 완료했고 추가로 26개 이상의 잠재 수요처와 34종 이상의 위탁생산 계약을 논의하고 있는 것으로 알려졌다.

CDO(위탁개발) 부문은 비대칭 구조로 생산력과 안정성을 높인 차세대 이중항체 플랫폼 에스듀얼(S-DUAL)과 신규약품 후보물질의 안정성 등을 분석·선별하는 DEVELOPICK을 출시해 사업 포트폴리오를 강화했다.

삼성바이오로직스는 10년 동안 바이오사업에 7조5000억원을 투자해 생산능력, 포트폴리오 중심의 성장을 이어갈 계획이다. 생산능력 확장 을 추진하고 항체약물 접합체(ADC), 유전자치료제 등 차세대 의약품으로 포트폴리오를 다각화할 방침이다.

을 추진하고 항체약물 접합체(ADC), 유전자치료제 등 차세대 의약품으로 포트폴리오를 다각화할 방침이다.

SK바이오사이언스는 앤데믹 상황과 맞물리며 백신 수혜가 종료되면서 영업실적이 악화돼 포트폴리오 확대에 나서고 있으며 세포유전자치료제 CDMO 추진으로 활로를 모색하고 있다.

대형 바이오기업들이 CDMO를 위한 메가플랜트 건설을 추진한다고 발표함에 따라 인력 수요가 급격하게 증가하고 있다.

삼성바이오로직스는 송도에 5-8공장 건설을 추진하고, 셀트리온도 3공장을 건설하고 있으며, 롯데바이오로직스도 3조7000억원을 투자해 12만리터의 CMO 공장 3개를 건설할 계획이다.

이에 따라 생산·공정 인력과 더불어 현재 가장 큰 시장으로 꼽히는 항체치료제와 세포, 유전자치료제 등 세부분야별로도 기술 전문가 확보가 요구되고 있고 외국인 전문인력 유치 필요성이 커지고 있다.

그러나 제약기업들이 안정적 수익이 보장되는 CMO 생산을 선호하면서 신약 개발에는 소홀해 장기적인 발전이 어려운 것으로 비판받고 있다.

석유화학, LG화학 선도에 나머지는 전멸

석유화학기업 중에서는 LG화학이 유일하게 바이오사업에서 두각을 나타내고 있다.

LG화학은 2022년 10월 미국 바이오기업 아베오(Aveo) 인수를 발표했으며 최근 약 7072억원에 인수절차를 마무리한 것으로 파악된다. 아베오는 LG화학의 종속기업으로 편입됐고 자체적인 미국 항암 사업 역량을 바탕으로 독립적인 경영체제로 운영될 것으로 알려졌다.

아베오는 2002년 미국 메사추세츠 보스톤(Boston)에 설립돼 임상개발·허가·영업·마케팅 등 항암 시장에 특화된 핵심 역량 및 전문성을 확보하고 있으며, 2021년 신장암을 표적으로 치료하는 포티브다(FOTIVDA)의 미국 FDA(식품의약국) 허가 획득 후 꾸준히 성장하고 있다.

신약 출시 2년째인 2022년 1300억원 매출을 돌파했고 2023년에는 60% 이상 성장한 2100억원을 달성할 것으로 예상되고 있다. 미국 증권기업들은 포티브다 매출이 2027년 4500억원에 달할 것으로 예측하고 있다.

LG화학은 아베오 인수를 통해 세계에서 가장 큰 항암 시장인 미국사업 경쟁력을 높이고 항암 분야 글로벌 제약기업으로 성장해나갈 계획이다. 또 중장기적으로 생명과학사업본부가 개발하는 항암신약 파이프라인을 아베오로 이관해 항암신약 미국 현지 상업화를 가속화할 계획이다.

2023년 2월 오송공장에 임상용 의약품 공장을 완공함에 따라 임상용 바이오의약품을 생산하고 대량생산 방안 연구, 임상용 합성의약품 생산 및 공정 개발을 추진할 예정이어서 신약 개발에 속도가 붙을 것으로 예상된다. 임상용 의약품은 CMO에 맡겨 생산하면서 적기에 사용이 어렵다는 단점이 있으나 자체 공장 확보로 문제를 해소할 것으로 기대된다.

LG화학 생명과학 부문은 2022년 매출이 9090억원으로 20%, 영업이익은 735억원으로 8.1% 증가했다. 당뇨치료제와 성장호르몬이 성장했고 통풍치료제 신약이 미국에서 임상3상에 진입했으며 중국과 라이선스 계약을 통해 중국 상용화 가능성을 높혔다.

LG화학은 2027년까지 바이오사업 연구개발에 총 2조원을 투자해 2030년까지 항암, 대사질환 분야에서 4개 이상의 신약을 출시할 계획이다.

일본, 화학기업 중심으로 바이오사업 확대

일본은 화학기업들이 바이오사업을 적극화하고 있다.

일본 화학기업들은 2021회계연도에 헬스케어를 중심으로 성장했으며 일부는 사상 최대 영업실적을 달성했다.

후지필름(Fuji Film), JSR, 가네카(Kaneka)는 바이오의약품 CDMO에서 큰 폭으로 성장했다. 후지필름은 미국에서 코로나19 백신 원료의약품 CMO에서, JSR은 바이오의약품 CMO와 정제과정에서 사용되는 소재 부문에서, 가네카는 벨기에 코로나19 백신 CMO와 진단키트에서 성장했다.

테이진(Teijin)은 2형 당뇨병 치료제 및 의료기기, 세키스이케미칼(Sekisui Chemical)은 진단키트, 미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals)은 안경렌즈와 치과소재가 중심이다. 스미토모케미칼(Sumitomo Chemical)은 영업, 일반관리비 증가로 전체 영업이익은 감소했으나 헬스케어와 작물보호제 부문은 35.6% 성장한 것으로 나타났다.

반면, 아사히카세이(Asahi Kasei)는 산소호흡기 판매가 부진했고, 미츠비시케미칼(Mitsubishi Chemical)은 코로나19 백신 개발비 증가로 영업이익이 감소했으며, 도레이(Toray)는 일본 정부의 약품 가격 인하에 일반의약품 경쟁 심화로 제약사업 매출이 감소했다.

아사히카세이는 2022년 미국 바이오의약품 CDMO 전문 Bionova Scientific 인수로 활로를 찾고 있다. 아사히카세이메디컬을 통해 바이오제조 공정에 필요한 필터·장비를 생산했으나 Bionova 인수를 통해 새롭게 바이오의약품 CDMO 사업에 진출하게 됐다.

미쓰이케미칼은 2000년대 초 철수했던 핵산의약품 CDMO 사업을 재추진할 계획이다. DNA, RNA는 인체에서 효소에 의해 잘 분해되나 분해가 어렵도록 핵산을 변형할 방침이다. 미쓰이케미칼은 자체 보유한 핵산에 화학성분을 추가하는 발효기술을 사용하면 유기합성에 비해 코스트를 절반으로 낮출 수 있다고 주장하고 있다. 희귀질환에 사용되는 핵산의약품은 세계적으로 10개가 허가돼 있다.

니토덴코(Nitto Denko), 아지노모토(Ajinomoto), 스미토모케미칼 등 핵산의약품 CDMO 선두기업과의 경쟁 과열이 예상되나 시장이 개화단계이고 암, 당뇨, 고혈압 등 만성질환에 다양하게 적용하면 코스트가 낮아질 것으로 기대하고 있다.

의약품, 새로운 치료수단 개발 활성화

바이오 의약품은 유전자 치료나 재생의료 등 새로운 치료수단 개발이 활발히 이루어지고 있다.

실용화 사례 뿐만 아니라 최근 임상실험 단계로 돌입한 사례가 증가함으로써 성장이 가속화되고 있으며 연구개발과 제조용 소재를 공급하는 화학기업 역시 바이오 의약품을 중점사업으로 설정하고 개발 및 투자를 적극화하고 있다.

유전자 치료, 재생‧세포 치료 시장은 항체 의약품과 비교했을 때 아직 승인제품이 많지 않고 시장도 작은 편이나 유전자 치료, 세포 치료는 임상실험 품목이 2020년 초 약 500개에 달하고 암, 희소질환 등을 대상으로 뚜렷한 증가추세를 나타냄에 따라 성장이 기대된다.

앞으로 상용화되는 의약품 수가 급증함으로써 글로벌 시장이 2030년 100조원대로 급성장할 것으로 전망되고 있다.

일본 제약기업들은 바이오 의약품 투자를 가속화하고 있다.

아스텔라스제약(Astellas Pharma)은 2020년 유전자치료약 연구개발에 특화된 미국 Audentes Therapeutics를 인수함으로써 바이오 의약품 기술 기반을 획득했고, 캘리포니아 사우스샌프란시스코(South San Francisco)에 바이오 기술 기지를 신설했고 미국 서해안 지역에 산재돼 있던 연구개발, 영업 기능을 집약시키고 유전자 치료, 세포 치료 연구개발 가속화에 나설 방침이다.

일본에서는 재생의료 연구도 활발히 이루어지고 임상실험 역시 본격화하고 있다.

특히, iPS세포(유도만능 줄기세포) 관련 분야가 가장 활발한 편이다. 2022년 1월 게이오(Keio)대학의 오카노 히데유키 교수 등이 세계 최초로 iPS 세포로 만든 세포를 척추손상 환자에게 이식한 사례가 대표적이고, 9월에는 교토(Kyoto)대학 iPS 세포 연구소 CiRA가 혈소판 감소증에 대한 iPS 세포 베이스 혈소판 자가수혈 관련 임상 연구에서 안전성을 확인했다.

게이오대학 벤처기업 Heartseed는 덴마크 Novo Nordisk와 함께 iPS 세포 유래 심근구에 대해 중도 심부전을 대상으로 한 임상1상을 진행하고 있다. 스미토모제약(Sumitomo Pharma)은 교토대학 등이 의사 주도로 시험하고 있는 파킨슨병용 타가 iPS 세포 유래세포를 2024년까지 출시하는 것을 목표로 하고 있다.

화학기업들은 바이오 의약품 연구개발 및 제조 분야에서 증가하고 있는 소재에 적극 투자하고 있다.

CDMO 분야에서는 후지필름과 AGC가 글로벌 기지를 설립하고 공급체제 강화에 나서고 있으며, 가네카와 JSR, 세키스이케미칼 등도 진출하고 있다.

제조용 소재는 개발 경쟁이 심화되고 있다.

유전자 치료 분야에서는 정제공정 관련제품을 도소(Tosoh), 레조낙(Resonac) 등이 공급하고 있으며 유전자를 표적세포에 정확하게 전달하기 위해 필수적인 DDS(약물 전달 시스템) 분야에서도 화학기업들이 새로운 사업 기회를 모색하고 있다.

농업‧식품, 식량 위기에 GM 승인 급증

세계적으로 1억9000만ha 이상 재배되고 있는 유전자 조작(GM) 작물은 최근 1-2년 사이 일부 국가의 정책 방향이 바뀌면서 분위기가 변하고 있다.

게놈편집 관련에서는 기존과 달리 실용성이나 보급 가능성을 긍정적으로 평가하는 국가가 늘어나고 있다. 기후변화로 농작물 피해가 심화되면서 GM 작물의 유용성을 인정하기 시작했기 때문이다.

아시아에서는 필리핀이 2020년 국제 벼 연구소, 필리핀 농무부 연구소가 공동 개발한 비타민 A 전구체 베타-카로틴 함량이 높은 골든 라이스의 상업재배를 승인했다. 골든 라이스는 개발부터 승인까지 20년이 걸렸으며 2022년부터 재배 농가에 종자 배부를 시작한 것으로 알려졌다.

필리핀은 살충저항성 Bt 가지의 식품, 사료, 가공제품 사용 역시 승인했다.

방글라데시는 Bt 가지 뿐만 아니라 Bt 목화까지 승인했으며, 중국은 2022년 미국 Bioceres Crop Solutions가 개발한 가뭄 내성 대두 HB4를 승인하고 자체 생산한 대두, 옥수수 등도 일부 승인함으로써 GM 작물의 식품 이용을 확대한 것으로 평가된다.

일본은 GM 작물 수입국이며 연구개발 목적 외에는 자체적으로 재배하지 않고 있다. 다만, GM 식품 관련 임의 표시가 2023년 4월부터 개정돼 분별 생산유통 관리 완료 등의 표시가 신설될 예정이다.

관상용 식물 분야에서는 이시하라(Ishihara)가 개발한 청색 팔라이놉시스 Blue Gene이 주목받고 있다.

17년의 세월을 거쳐 2022년 6월부터 판매를 시작했으며 팔라이놉시스에는 청색 색소를 만들 수 있는 유전자가 존재하지 않지만 이시하라가 닭의장풀에서 청색 유전자를 가져와 실현한 것으로 알려졌다. 그동안 청색으로 착색시킨 팔라이놉시스가 시중에 판매된 사례는 있으나 GM 품종은 식물이 원래부터 가지고 있는 기품과 자연스러운 분위기를 유지할 수 있는 색조를 나타내 선물 및 증정품 용도로 꽃 애호가들로부터 많은 관심을 받고 있다.

게놈편집 기술은 Sanatechseed의 기능성 GABA가 풍부한 토마토 Sicilian Rouge High-GABA 사업이 호조를 나타내며 2022년 가공제품 판매까지 시작한 것으로 알려졌다.

미국에서는 Calyxt의 올레인산 함량이 높은 대두가 시장에 유통되면서 재배면적이 늘어나고 있으며 각국에서 가이드라인 정비가 진행되고 있다. 영국, 필리핀은 규제를 완화했고 EU(유럽연합)는 GM과 동등하게 취급해온 방침을 재검토하고 있다.

벨기에는 야외재배 실험을 진행하고 있으며 중국은 안전성 평가 지침을 공개한 가운데 오스트레일리아, 인디아 등도 외래 유전자를 포함하지 않으면 GM 작물 대상 외로 규정하겠다는 규칙을 공표했고 나이지리아, 케냐도 가이드라인을 설정한 것으로 파악된다.

플래스틱, 생산능력 확대 투자 가속화

바이오 플래스틱은 미생물로 생분해되는 생분해성 플래스틱과 바이오매스를 원료로 제조하는 바이오매스 플래스틱으로 구분된다.

최근 해양 폐플래스틱 문제와 지구온난화 대책으로 바이오 플래스틱 보급이 본격화되고 있으며 일본은 플래스틱 자원순환 전략에서 2030년까지 바이오매스 플래스틱 도입량을 200만톤으로 늘리는 바이오 플래스틱 도입 로드맵을 수립했다.

바이오 플래스틱 생산능력은 확대 추세를 나타내고 있다.

유럽 바이오플래스틱협회(EUBP)에 따르면, 글로벌 생산능력은 2021년 241만7000톤에서 2022년 471만9000톤으로 급증한 것으로 추정된다. 이후로도 성장세가 이어지면서 2026년에는 바이오매스 플래스틱 529만7000톤, 생분해성 플래스틱 229만7000톤 등 759만3000톤으로 2021년에 비해 3배 이상 증가할 것으로 예상된다.

바이오 플래스틱 수요 증가는 해양 폐플래스틱 문제, 폐플래스틱 수출 금지, 탄소중립 등에 기인한 것으로 판단되고 있다. 플래스틱 사용량 감축을 위한 다양한 방안이 강구되고 있는 가운데 플래스틱만 발휘할 수 있는 기능이 반드시 필요한 분야에서는 환경을 보호하면서도 기존과 동등한 물성을 가진 소재로 전환해야 하기 때문이다.

일본 화학기업들은 바이오 플래스틱 보급에 박차를 가하고 있다.

가네카는 생분해 플래스틱인 PHBH 생산능력 확대를 위해 다카사고(Takasago) 사업장에 약 150억엔을 투자할 계획이다. 2024년 1월 가동을 목표로 생산능력 1만5000톤의 신규 플랜트를 건설함으로써 총 생산능력을 2만톤으로 확대할 방침이다.

PHBH는 식물유를 원료로 미생물을 활용해 생산하며 폐플래스틱 감축이 요구되고 있는 가운데 빨대, 커트러리 용도에서 채용이 진전되고 있다.

미츠비시케미칼 그룹은 타이 사업장에서 바이오 PBS(Polybutylene Succinate)를 생산하고 있다. 바이오 PBS는 생분해성 플래스틱으로 일반적인 생분해성 플래스틱에 비해 내열성이 우수하고 섬유 등과 상용성이 높은 것이 특징이다. 미츠비시케미칼은 식물 베이스 이소솔바이드(Isosorbide)를 원료로 사용하는 바이오 EP(엔지니어링 플래스틱)도 공급하고 있다.

미쓰이케미칼은 바이오 PP(Polypropylene) 사업화를 추진하고 있다.

비식용 식물을 주체로 바이오매스 원료를 발표시킨 IPA(Isopropyl Alcohol)를 제조해 탈수공정을 거쳐 PP를 생산할 계획이며, 바이오 에탄올(Ethanol)을 경유하는 프로세스보다 저가에 바이오 PP를 생산할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

바이오 플래스틱 보급은 가격이 좌우할 것으로 예상된다.

현재는 바이오 플래스틱 가격이 기존 플래스틱보다 높아 채용하는 수요기업들이 많지 않으나 앞으로는 환경가치 평가는 물론이고 코스트 다운이 가능한 지 여부가 보급에 큰 영향을 미칠 것으로 판단되고 있다.

바이오 인포매틱스, 인재 확보가 시급한 과제

바이오 인포매틱스는 데이터 과학과의 융합을 통해 역할이 확장됨으로써 중요성이 점차 확대되고 있다.

바이오 인포매틱스와 데이터 과학은 서로 영향을 미치며 생명과학 분야에서 신규 영역을 창출시키고 있으며 관련 인재 육성에 대한 필요성이 강조되고 있다.

그러나 데이터 사이언티스트는 나아갈 수 있는 길이 다양하고 바이오 분야는 진로 중 일부에 불과해 젊은 연구자나 기술자를 끌어들일 수 있는 노력이 요구되고 있다.

바이오 인포매틱스는 데이터 과학과 융합되면서 큰 변화를 맞고 있다.

바이오 인포매틱스 분야에서 실험장치가 고도화되면서 한번의 생명과학 실험만으로 대량의 데이터를 창출할 수 있게 됐으나 데이터 과학이 일반적으로 취급하는 데이터와는 종류가 다르기 때문이다.

만약, 청량음료 매출을 기계학습으로 예측한다면 날씨, 기온, 습도, 요일 등을 주요 설명변수로 설정하고 데이터 자체는 수년분 혹은 지역별로 취합해 빅데이터로 취급하게 된다.

하지만, 유전자는 2만개 정도로 추정되는 단백질을 코드시킨 배열 부분이 존재하기 때문에 설명변수만 수만에서 수십억개에 달하는 반면 데이터 수는 수백-수만개 수준에 그치는 등 일반적인 빅데이터와는 반대 양상을 나타낸다.

따라서 유전자에 대응하기 위해서는 기계학습이 새로운 알고리즘을 수립해야 할 것으로 판단된다.

바이오 인포매틱스의 니즈가 데이터 과학의 진보를 촉진하고 융합 성과가 생명과학 분야에서 새로운 발견으로 환원되는 사례가 나온 것 역시 2개 분야에서 다루는 데이터 양상이 상이하기 때문으로 분석되고 있다.

심층학습 분야에서는 생명과학과의 연계가 더욱 강화될 것으로 예상된다.

생명과학 연구에서는 바이오 인포매틱스가 필수적인 존재로 부상했으며 바이오 인포매틱스 연구자와 연구 지원자 모두 인재가 부족한 것으로 파악된다. 특히, 기존 IT 툴이나 데이터베이스를 이용해 생물계 연구자와 공동 연구하는 것 뿐만 아니라 스스로 생물 문제를 발견하고 도식화해 필요에 따라 새로운 알고리즘, IT 툴, 데이터베이스를 개발함으로써 문제를 해결할 수 있는 인재가 요구되나 실제로는 찾기 어려운 것으로 파악된다.

IT계 지식을 대학에서 익히고 생물 관련 지식은 사회에서 익힌 인재가 많으나 IT계 인재는 생물 분야가 복잡한 전문지식을 요구하고 대우가 좋지 않아 선택하지 않는 사례도 있는 것으로 알려졌다.

대학에서 바이오 인포매틱스 교수진과 학생 수가 늘어나고 있음에도 절대적인 수는 여전히 부족하고 학부가 없는 연구과 혹은 연구소 소속 교원이 많아 학생 입장에서 미래 진로를 결정할 때 상대적으로 우선 순위에서 밀리는 것이 현실이다.

생명과학 연구소들이 최근 급속도로 데이터 구동형으로 변화하고 있으나 데이터 사이언티스트 확보 과제는 해결되지 않고 있다. (강윤화 책임기자: kyh@chemlocus.com, 홍인택 기자)

표, 그래프: <바이오 산업 생산액 변화(2019-2021), 바이오산업 투자동향, 바이오산업 내수 변화(2019-2021), 바이오제품 수출실적(2021)>

상 고환율 수혜도 입은 것으로 파악된다.

상 고환율 수혜도 입은 것으로 파악된다. 을 추진하고 항체약물 접합체(ADC), 유전자치료제 등 차세대 의약품으로 포트폴리오를 다각화할 방침이다.

을 추진하고 항체약물 접합체(ADC), 유전자치료제 등 차세대 의약품으로 포트폴리오를 다각화할 방침이다.