|

일본은 플래스틱 생산량이 2000년 이후 1400만톤 수준으로 안정세를 유지했으나 2008년 리먼 브라더스 사태 이후 대폭 감소했고 어려운 상황이 이어지고 있다.

국내시장도 일본과 비슷한 방향으로 진행되고 있으며 2014년을 정점으로 생산량이 감소하고 있다.

특히, 범용 합성수지는 글로벌화의 영향을 직접적으로 받을 수밖에 없어 석유화학 사업의 존폐까지 좌우할 것으로 우려되고 있다.

다만, 일본은 정부부처를 시작으로 산학 전문가들이 산업론·경영론 관점에서 석유화학산업을 분석하고 장기적인 전망 및 위기타개 대책을 제안하고 있으나, 한국은 산업을 분석하고 대책을 주관해야 할 컨트롤타워가 부재해 전혀 대응하지 못하고 있다.

합성수지, 범용성·차별성 양립이 중요

PE(Polyethylene)를 비롯해 PP(Polypropylene), PS (Polystyrene), PVC(Polyvinyl Chloride) 등 범용수지는 글로벌 수요가 2012년 약 1억7750만톤에 달했고 2020년에는 2억톤을 넘어설 것으로 예상되고 있다.

범용수지는 적절한 물성, 성형가공성, 가격우위성 등 밸런스가 뛰어나 EP(Engineering Plastic), 종이, 유리 등과 경합하면서 생활밀착형을 중심으로 안정적인 수요를 확보하고 있다.

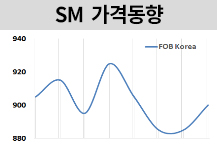

그러나 가격우위성 측면의 밸런스가 치우쳐 가격경쟁이 치열해지고 있는 가운데 저렴한 해외제품이 유입됨에 따라 수익성이 대폭 악화되고 있다.

범용수지는 안전·안심에 대한 요구가 높은 식품포장, 가스·수도관, 전선피복 등 라이프라인, 자동차부터 건축, 농업, 의료 등 폭넓은 생활밀착형 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있다.

이에 따라 강도·강성 뿐만 아니라 내열성, 투명성 등 광학특성, 각종 가스투과성, 안전·안심과 관련된 위생성 등을 보완한 차별제품이 개발되고 있는 가운데 트레이드오프(Trade Off) 관계인 범용성과 차별성 양립이 연구개발(R&D)의 영속적인 과제로 자리 잡고 있다.

또 범용성은 저렴하면서 대량으로 조달할 수 있는 화학원료 확보가 필수적 요인으로 파악되고 있다.

최근에는 국제유가가 폭락해 주춤하고 있으나 석탄, 셰일(Shale)가스·오일, 이산화탄소(CO2)를 배출하지 않는 바이오매스 등으로 화학산업용 유기자원이 다양해지고 있고 범용수지는 생산규모가 크기 때문에 유기자원 확보가 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있는 요소로 부상하고 있다.

범용수지 시장은 사회구조적 요인의 영향도 크게 받아 세대수 뿐만 아니라 라이프스타일에 따른 식품포장 및 라이프라인에 대한 니즈 변화, 자동차, 철도 등 교통 인프라 변화 등을 주목해야 할 필요성이 커지고 있다.

특히, 자동차는 경량화 요구가 높아짐에 따라 차세대 자동차가 보급됨과 동시에 소재에 대한 니즈가 크게 변화하고 있다.

또 인구가 계속 증가하고 있는 중국, 인디아, 아프리카 등도 범용수지에 대한 니즈가 고도화될 것으로 예상되고 있으나 일본, 한국은 고령화, 지구온난화 등에 대한 대응이 중요해지고 있다.

원료, 석탄·셰일가스·바이오매스로 다양화

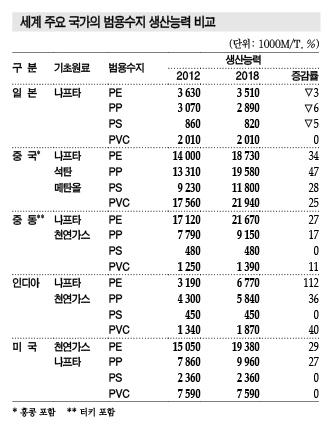

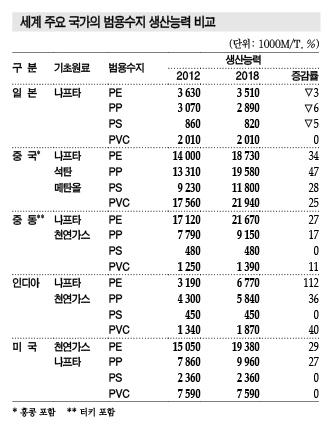

일본은 범용수지 생산능력을 축소하고 있고 한국도 곧 축소가 불가피할 것으로 예상되는 반면, 유기자원국가, 인구가 대폭 증가할 것으로 예상되는 국가는 단기적으로 범용수지 생산능력을 대폭 확대하는 방향으로 움직이고 있다.

중국은 모든 범용수지를 대상으로 대규모 증설을 계획하고 있으며 미국, 중동, 인디아는 PE, PP에 주력하고 있다.

최근에는 범용성에 중요하게 작용하는 유기자원, 화학원료에 새로운 흐름이 나타나고 있다.

중국의 석탄화학, 미국의 셰일(Shale) 혁명, 포스트 화학자원으로 주목받고 있는 바이오매스 자원 등 석유를 제외하고도 원료로 사용할 수 있는 자원이 다양해지고 있기 때문이다.

석탄 가채매장량이 풍부한 중국은 기존 카바이드(Carbide) 공법 뿐만 아니라 CTO(Coal to Olefin), MTO(Methanol to Olefin), MTP(Methanol to Propylene) 등 석탄을 원료로 올레핀(Olefin)을 제조하는 플랜트를 잇따라 건설하고 있으며 일부는 이미 가동을 개시했다.

2018년까지 계획된 신설 프로젝트는 에틸렌(Ethylene) 1700만톤, 프로필렌(Propylene) 2100만톤으로 해당 프로세스의 코스트경쟁력에 대한 검토가 이루어지고 있다.

환경문제에 따라 프로젝트가 모두 진행되지 않을 가능성도 있으나 중국 PE 시장은 2030년 생산량이 2350만-3480만톤으로 확대되고 수입도 상당량에 달할 것으로 예상되고 있다.

미국은 2005년 무렵부터 셰일층 개발을 본격화해 천연가스 가채 매장량을 2배 이상 확대한 것으로 알려졌다.

셰일가스는 평균 조성이 메탄(Methane) 94.3%, 에탄(Ethane) 2.7%로 일반적인 천연가스와 크게 다르지 않으나 셰일가스 개발은 지하수 오염, 화학약품 첨가물에 따른 악영향 등 환경문제가 우려될 뿐만 아니라 가스전 생산 감소속도가 의외로 빠르다는 데이터도 제기되고 있다.

그럼에도 미국은 셰일혁명의 영향으로 2030년 PE 생산량이 3070만-5250만톤으로 확대되고 일정수준을 수출할 것으로 예상되고 있다.

최근에는 국제유가 약세의 영향으로 셰일 관련 프로젝트를 연기하는 사례가 발생하고 있으나 유도제품 강화 프로젝트는 계속될 것으로 예상되고 있어 장기적인 동향에 관심이 모아지고 있다.

중동은 저렴한 수반가스를 베이스로 에틸렌 생산능력을 계속 확대했으나 수반가스 수급이 타이트해짐에 따라 2018년까지 성장률이 3% 수준에 머무를 것으로 예측되고 있다.

그럼에도 2030년 PE 생산량이 2090만-2650만톤에 달하고 내수시장이 작기 때문에 대부분을 수출할 것으로 예상되고 있다.

▶ 다음호에 계속

표, 그래프 : <세계 주요 국가의 범용수지 생산능력 비교>

<화학저널 2016년 3월 28일>

|