|

일본은 에틸렌(Ethylene) 내수 감소 및 해외생산 증가 등의 영향으로 2016년까지 나프타(Naphtha) 크래커 2기가 가동을 중단해 생산능력을 640만톤으로 감축하고 2030년에는 생산량이 310만-570만톤에 머무를 것으로 예측되고 있다.

이에 따라 일본 석유화학기업들은 범용수지 사업의 독자적인 방향성 확립이 선결과제로 부상하고 있다.

대표적으로 브라질의 Brakem은 바이오매스 자원으로 바이오 에탄올(Ethanol)을 생산한 후 바이오 PE(Polyethylene) 20만톤 플랜트를 가동하고 있다.

바이오 플래스틱은 새로운 유기자원을 활용하는 것은 물론 지구환경 측면의 니즈를 충족시키고 있어 세계적으로 개발이 가속화되고 있다.

다만, 코스트경쟁력은 떨어지는 것으로 평가되고 있다.

브라질은 바이오 PE를 생산함으로써 이산화탄소(CO2) 배출량을 최대 70% 감축할 수 있지만 동남아시아산 PE와의 가격 차이가 1.7-2배에 달하는 것으로 파악되고 있다.

차별제품·고도기술 개발 가속화

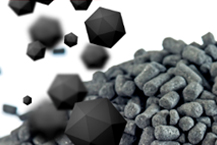

확인매장량이 풍부하고 지역적 편재성이 낮은 석탄은 일본도 1차 에너지원으로 약 23%를 이용하고 있으며 화학원료용으로도 다양한 기술을 축적하고 있다.

일본은 가채연수가 긴 미이용 저급그레이드 석탄을 이용해 CCT(Clean Coal Technology)를 개발하고 있으며 에너지·자원·환경에 대한 니즈에 대응하면서 글로벌화할 수 있는 유력기술로 주목하고 있다.

셰일(Shale)가스 이용은 에탄(Ethane) 크래커가 주류를 이루고 있으며 에틸렌 생산에 대해서는 나프타 크래커에 비해 경쟁력이 높은 것으로 분석되고 있으나 국제유가 변동을 주시하면서 경쟁관계를 검토하고 있다.

나프타 크래커는 에틸렌 뿐만 아니라 고급 올레핀(Olefin), 벤젠(Benzene)을 포함한 아로마틱(Aromatics) 등 다양한 유도제품을 확보할 수 있는 강점이 있다.

그러나 유럽은 나프타 뿐만 아니라 에탄, LPG(액화석유가스) 등도 원료로 투입하고 있어 일본도 원료를 다양화할 필요성이 제기되고 있다.

장기적으로는 메탄(Methane)을 이용해 아로마틱계 유도제품 등을 효율적으로 합성하는 프로세스 등 상업화되지 않은 프로세스 개발이 중요하고 C1, 메탄 하이드레이트(Methane Hydrate)의 적극적인 활용도 요구되고 있다.

일본은 목질계 원료, 농업잔사, 식품폐기물 등 바이오매스 자원을 이용하는 「전략적 차세대 바이오매스 에너지 이용기술 개발 사업」 등 세계적으로 우위성을 확립하기 위한 프로젝트를 진행하고 있다.

목질계, 셀룰로오스(Cellulose)계 바이오 에탄올을 이용해 프로필렌을 합성하는 혁신기술도 삼림자원 활용 관점에서 주목받고 있다.

아울러 메탈로센(Metallocene), 포스트 메탈로센 촉매를 활용한 올레핀, 스타이렌(Styrene) 저압중합 분자 설계기술도 더욱 향상되고 장쇄분기의 자유로운 도입, 극성 모노머와의 저압 랜덤 공중합 등을 통해 범용수지를 기능화할 수 있을 것으로 예상되고 있다.

리빙중합 등 정밀중합, 불균일 촉매의 활성점 정밀제어, 초고분자량 폴리머, 이오노머(Ionomer)계 폴리머도 유력한 차별화 아이템으로 부상하고 있다.

자원 확보에 혁신기술 개발이 중요

범용수지는 식품포장, 라이프라인, 자동차 관련 등 강점을 발휘할 수 있는 분야에 리사이클 공정을 추가함으로써 장기적인 전망, 요구 특성, 다른 소재와의 경쟁관계 등을 분석하는 것이 요구되고 있다.

식품포장 분야는 안심·안전, 장수명화, 신선도 보호·유지 등 식품과 관련된 니즈가 향상됨에 따라 경량성, 고강도·고강성·고투명성, 가공성, 가스배리어성을 높은 수준으로 부여할 수 있는 라미네이트·공압출 복합소재, 발포 등 고도의 성형·가공기술이 주목받고 있다.

LLDPE(Linear Low-Density PE), PP(Polypropylene), PS(Polystyrene) 등은 기능성이 향상됨으로써 종이, 유리, 금속에 비해 높은 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

가스관, 수도관 등 라이프라인 분야는 금속과 경합하는 PE, PVC(Polyvinyl Chloride) 등이 내진성 등 장기적인 성능 면에서 높은 평가를 받고 있어 수요가 증가할 것으로 예상되고 있다.

전선피복용은 사회 인프라가 보급됨과 동시에 니즈가 확대되고 있는 가운데 난연성, 가요성, 리사이클 특성이 있는 PE, PVC 채용이 증가하고 있다.

자동차 분야는 세계 자동차 생산량이 증가하고 차세대 자동차의 비율이 2030년 50-70%로 높아질 것으로 예상되고 있다.

또 엔진 관련, 연료계통 변화 영향으로 경량화 니즈가 높아짐에 따라 PP 복합소재, CFRTP(Carbon Fiber Reinforced Thermoplastic) 등이 금속과 경쟁할 것이 확실시되고 있다.

아울러 범용수지는 지속가능한 사회에 대한 니즈가 높아짐에 따라 장기적으로 다양한 리사이클 특성이 시장을 지배할 가능성이 높아지고 있다.

원료자원 측면에서는 CO2 배출량을 감축할 수 있는 바이오 플래스틱을 포함해 모든 분야에서 환경과 관련된 니즈가 높아질 것으로 예상되고 있다.

범용수지 분야에서는 최근 국제유가가 최대 관심사로 부상하고 있으나 장기적으로는 자원 문제가 가장 중요한 것으로 판단되고 있다.

따라서 자원 빈곤국은 자원 확보에 주력하면서 혁신적인 독자기술을 베이스로 경쟁력을 강화해야 할 필요성이 높아지고 있다.

차별화가 쉽지 않은 범용수지도 신규 촉매, 정밀중합기술, 혁신적인 성형·가공기술, 조립산업과의 상승효과를 통해 다양한 고성능화, 고기능화가 가능해질 것으로 기대되고 있다.

이에 따라 범용수지 생산기업들은 국제경쟁력을 강화하기 위해 차별기술·차별제품 개발, 고도의 지적재산 전략, 모방할 수 없는 노하우를 활용한 독자적인 사업형태 확보 등이 요구되고 있다.

<화학저널 2016년 4월 4일>

|