국내 석유화학산업이 전환기를 맞고 있다.

국내 석유화학산업은 1970-1980년대 울산·여수단지를 개발하면서 자급률이 향상됐으며 1990년대 현대, 삼성 등 재벌들이 참여해 대산에 3번째 석유화학단지를 구축한 이후 수출을 확대하면서 성장했다.

그러나 최근에는 중동의 천연가스, 미국의 셰일가스(Shale Gas) 등 위협요인이 부상하고 있는 가운데 최대 수출국인 중국의 자급률이 향상됨에 따라 위기에 직면하고 있다.

이에 따라 국내 석유화학기업들은 원료 다양화, 생산제품의 고부가가치화 등 새로운 성장전략 마련이 요구되고 있다.

일본 화학기업들은 2014년 석유화학 수익성 개선에 이어 2015년에는 원료·연료가격 하락, 교역조건 개선의 영향으로 수익이 더욱 증가한 것으로 나타나고 있음에도 불구하고 범용 석유화학 사업을 축소하고 고부가가치 사업을 강화하는 구조개혁을 계속하고 있다.

물론 수급타이트에 대한 대응, 이익 확보의 관점에서 생산설비 가동중단 시기를 지연시킬 가능성은 있으나 중국 등으로 수출이 어려워진 석유화학제품 생산능력을 내수 수준으로 조정하는 구조개혁은 계속할 것이 확실시되고 있다.

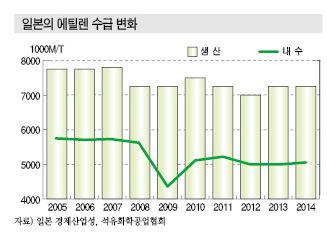

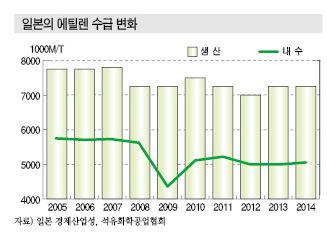

일본은 에틸렌(Ethylene) 내수가 리먼 브라더스 사태 직후인 2009년 400만톤 중반까지 떨어진 후 2010-2014년 500만톤 전후를 유지했으나 앞으로 내수와 수출을 확대할 가능성이 낮다고 판단해 구조조정을 가속화하고 있다.

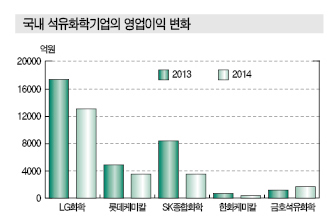

범용제품 수출 감소로 영업실적 악화

국내 석유화학 시장은 나프타(Naphtha)를 기초원료로 사용하고 있으며 에틸렌 생산능력이 850만톤에 달하고 있다.

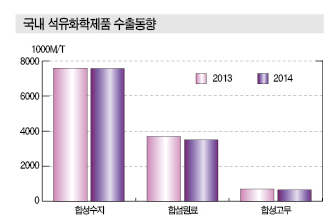

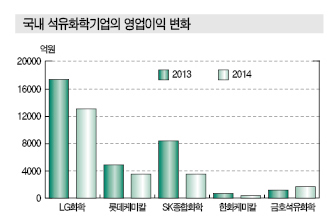

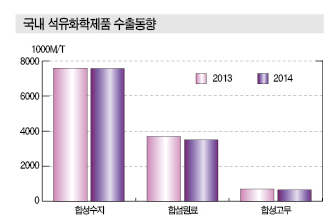

그러나 다운스트림은 2014-2015년 합성수지, 합성고무, 합섬원료 수출이 모두 감소세로 전환됨에 따라 영업실적이 크게 악화될 것으로 우려되고 있다.

중국이 신증설을 통해 자급률을 대폭 끌어올리고 있고 중동산 저가제품 유입이 증가하고 있기 때문이다.

이에 따라 삼성그룹은 2015년 석유화학 자회사인 삼성토탈과 삼성종합화학 및 방위사업 2사를 1조9000억원을 받고 한화그룹에게 매각한데 이어 2016년에는 삼성정밀화학, 삼성SDI의 화학사업부, 삼성BP화학을 3조원에 롯데그룹에게 매각하고 화학사업에서 철수했다.

삼성토탈은 2014년 대산에 컨덴세이트(Condensate) 분리설비를 설치해 P-X(Para-Xylene), 연료제품, LDPE(Low-Density Polyethylene)/EVA(Ethylene Vinyl Acetate) 증설을 완료한지 얼마 지나지 않았으나 핵심사업에 집중하겠다는 이유로 매각했다.

삼성종합화학이 생산하고 있는 PTA(Purified Terephthalic Acid)는 중국의 대규모 신증설로 수출이 격감하고 있다.

한화그룹은 삼성토탈과 삼성종합화학을 인수해 에틸렌 생산능력이 세계 9위로 부상함에 따라 글로벌 최대 메이저를 목표로 석유화학 사업을 확대할 방침이다.

범용제품 경쟁력이 떨어지고 있는 가운데 나프타보다 코스트 경쟁력이 뛰어난 컨덴세이트를 활용하고 연료제품군을 통해 사업다각화를 추진하는 등 경쟁력 향상 및 경영안정화를 최우선 과제로 설정하고 있다.

롯데그룹 역시 석유화학 사업에 치중해 있다는 문제점을 보완하기 위해 삼성그룹과 M&A를 진행하고 있으며, 인수사업과의 시너지 여부에 따라서는 LG화학과 대등한 위치에 올라설 것으로 기대하고 있다.

원료 다양화에 해외투자 확대

CA(Chlor-Alkali) 체인, LDPE, EVA 등을 생산하고 있는 한화케미칼은 2015년 4월 국내기업 최초로 중동에 LDPE/EVA 20만톤 합작 플랜트를 상업가동했으며, 이라크에서 에탄(Ethane) 베이스 에틸렌 100만톤 크래커 건설을 검토하고 있다.

범용제품은 해외사업을 확대하고 국내에서는 태양광발전, 핫멜트(Hot-Melt) 접착제용 EVA 등 고부가가치 화학제품 생산에 주력할 계획이다.

롯데케미칼은 신규투자를 적극화하기 위해 사업규모 확대가 중요하다고 판단해 한화그룹과 같은 전략을 추진하고 있다.

미국 Axiall과 합작으로 진행하는 미국의 에탄 크래커 프로젝트, 천연가스를 원료로 사용하는 우즈베키스탄의 석유화학 프로젝트, 현대오일뱅크와 합작한 컨덴세이트 분리설비 등을 추진하면서 삼성그룹의 화학3사를 인수함으로써 규모화를 추진하고 있다.

SK종합화학은 Sinopec(China Petroleum & Chemical)의 Wuhan 소재 나프타 크래커에 투자해 수출이 감소하고 있는 중국시장에서 활로를 모색하고 있다.

Wuhan 크래커는 2014년 1월 가동을 시작해 2015년 1/4분기 흑자가 836억원에 달한 것으로 알려지고 있다.

SK종합화학의 모기업인 SK이노베이션은 미국의 오클라호마(Oklahoma)와 텍사스(Texas)에서 셰일가스 개발광구를 취득하는 등 업스트림을 공략하고 있다.

반면, LG화학은 해외 에틸렌 프로젝트에서 손을 빼고 있다.

카자흐스탄에서 천연가스를 원료로 사용하는 에틸렌 84만톤 프로젝트를 추진했으나 사실상 철수를 결정한 상태이고, 미국에서 텍사스 및 루이지애나를 대상으로 사업화 조사를 진행하고 있으나 적극적으로 나서지는 않고 있다.

다운스트림 고부가화로 선진시장 공략

국내 석유화학기업들은 범용제품 경쟁력이 하락함에 따라 다운스트림 확충을 가속화하고 있으며 유럽, 북미 등 선진 수요에 초점을 맞춰 수출 다각화를 추진하고 있다.

시장 관계자들은 “자유무역협정(FTA)이 확대됨에 따라 가격적인 이점이 있다”며 “고기능 분야 확대를 통해 경쟁력을 강화해야 한다”고 밝혔다.

LG화학은 고부가가치제품의 매출비중을 대폭 향상시킬 방침이다.

특히, SAP(Super-Absorbent Polymer)는 2018년 매출액 1조원을 목표로 하고 있으며 여수 및 김천 플랜트에 이어 해외에 생산체제를 구축하는 방안을 검토하고 있다.

폴리올레핀(Polyolefin)은 메탈로센(Metallocene) 기술을 활용해 독자기술 개발에 성공했으며, 2008년 대산에서 메탈로센 촉매를 이용한 LLDPE, POE(Polyolefin Elastomer), POP(Polyolefin Plastomer) 생산을 시작했다.

POE는 에틸렌과 옥텐(Octene) 공중합 뿐만 아니라 생산이 더욱 어려운 부텐(Butene) 공중합도 생산하고 있다.

2013년에는 메탈로센 LLDPE를 유럽시장에 공급하기 위해 이태리 Versalis와 전략적 파트너십을 체결하는 등 선진시장도 공략하고 있다.

SK종합화학도 촉매 개발을 적극화하는 등 기술적으로 선도하고 있다.

폴리올레핀은 메탈로센 촉매를 이용한 LLDPE 「Nexlene」을 개발해 2014년 Sabic과 합작으로 울산 소재 23만톤 플랜트를 가동했다.

LLDPE 뿐만 아니라 에틸렌과 옥텐계 공중합에 따른 POE도 생산하고 있으며 생산능력을 총 100만톤까지 확대할 계획이다.

여천NCC와 롯데케미칼은 고부가가치 분야에 초점을 맞춘 C5유분 분리 플랜트 건설을 추진하고 있다.

한화그룹과 대림산업의 합작기업인 여천NCC는 고성능 합성고무, 핫멜트 접착제 수요 신장을 예측해 2016년 IPM (Isoprene Monomer), DCPD(Dicyclopentadiene), 피피릴렌(Piperylene) 14만톤 플랜트를 가동할 예정이다.

롯데케미칼도 2016년 여수 소재 C5 활용 10만톤 플랜트를 가동할 계획이다.

다운스트림은 Versalis와 합작으로 2017년부터 SSBR(Solution-Polymerized Styrene Butadiene Rubber), SIS(Styrene Isoprene Styrene), SBS(Styrene Butadiene Styrene) 등을 생산하기로 결정했다.

롯데케미칼은 Versalis와 협력함으로써 고기능 분야를 적극 개척할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

SSBR은 국내에서 투자가 잇따르고 있다.

SSBR 생산기업들은 수요 신장이 예측되는 고연비 타이어용 수요처를 확보함으로써 범용고무의 수출 격감을 커버할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

롯데케미칼에 앞서 금호석유화학은 2012년 SSBR 7만톤, LG화학은 2013년 6만톤 플랜트를 가동했으며, 한국타이어를 비롯해 일본을 포함한 해외 타이어 메이저와 공동개발을 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

일본, 국제유가 하락에 엔저 타고 회복세

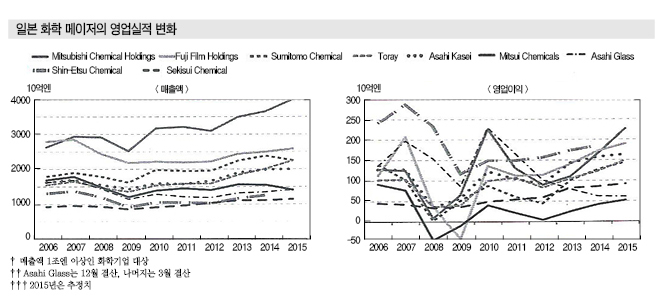

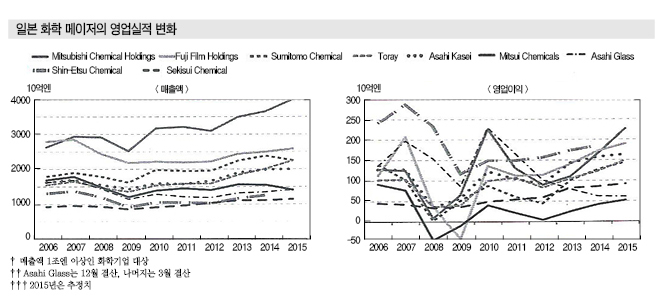

일본은 2013년부터 경제가 회복세로 전환됨과 동시에 화학기업의 영업실적이 개선되고 있다.

일본 화학기업은 리먼 브라더스 사태의 영향으로 영업실적이 악화된 이후 2010년 급속히 회복됐으나 유럽의 채무불안에 따른 경기 악화, 신흥국 경제성장 둔화 영향으로 2011년과 2012년 부진을 면치 못했다.

그러나 2013년부터 회복세로 전환돼 2014년까지 대부분 매출과 영업이익이 증가했으며 2015년에도 호조를 나타냈다.

매출액과 영업이익이 과거 최고치를 갱신하고 있는 화학기업도 있어 일본 화학산업은 다시 성장세를 회복하고 있는 것으로 판단된다.

특히, 엔저가 크게 영향을 미치고 있다.

엔/달러 환율은 2012년 달러당 평균 80엔에서 2013년 약 100엔, 2014년 약 110엔으로 상승했으며 2015년에도 120엔 수준을 형성함에 따라 엔저의 영향이 계속될 것으로 예상되고 있다.

엔저는 해외에서 조달하는 원자재 가격에 마이너스 요인으로 작용하고 있으나 2014년 후반부터 국제유가와 동시에 원료·연료 가격이 하락함에 따라 마이너스 요인을 상쇄하고 있다.

일본산 나프타(Naphtha) 가격은 2014년 평균 키로리터당 약 6만3500엔을 형성했으나 국제유가 하락의 영향으로 2015년 약 5만엔에 머무른 것으로 나타나고 있다.

아울러 엔저, 원·연료가격 하락 등 외부요인 뿐만 아니라 구조개혁 및 성장 전략도 영업실적 호전에 영향을 미치고 있다.

일본 화학기업들은 리먼 브라더스 사태 이후 중국 신증설 붐의 영향으로 기초석유화학제품을 중심으로 경쟁력이 하락함에 따라 생산설비를 가동중단하는 등 생산능력을 축소하고 있으며, 나프타 크래커도 다운사이징 움직임이 확산되고 있다.

반면, 성장이 기대되는 분야에 투자해 사업구조를 전환하는 등 꾸준히 성장 전략을 추진하고 있어 일본 화학산업은 새로운 성장 단계에 진입한 것으로 평가되고 있다.

메이저, 리먼 사태 이전보다 매출 확대

일본 화학기업들은 리먼 브라더스 사태의 영향을 크게 받은 2008-2009년, 유럽 경제위기 및 신흥국 성장 둔화로 글로벌 경제가 침체된 2011-2012년 영업실적이 악화됐다.

글로벌 경제는 리먼 브라더스 사태의 영향에서 완전히 벗어나기 위해 5년이 필요한 것으로 판단됐으나 다시 침체되는 상황이 발생했고 이후 미국이 견인하는 형태로 회복되고 있으나 중국 성장 둔화 등의 영향으로 회복속도가 더디게 나타나고 있다.

그러나 일본 화학기업은 영업실적이 계속 개선되고 있다.

매출액이 1조엔 이상인 메이저 9사는 리먼 브라더스 사태 이후 매출액과 영업이익이 대폭 줄어들었으나 2010년 급속히 회복됐으며 2011-2012년 다시 악화됐으나 2013년부터 회복세를 나타내고 있다.

2014년 매출액은 2007년에 비해 Mitsubishi Chemical Holdings과 Sumitomo Chemical이 1.25배, Toray가 1.22배, Asahi Kasei Chemicals이 1.17배, Sekisui Chemical이 1.16배 증가해 모두 사상 최고치를 기록했다.

Toray, Asahi Kasei, Sekisui Chemical은 영업이익도 과거 최고치를 갱신했다.

2014년 9사 총 매출액은 17조7893억엔으로 2007년에 비해 6.0% 증가했고, 영업이익은 1조1220억엔으로 11.7% 감소했다.

그러나 2014년 결산 발표에서 2015년 예상치를 발표하지 않은 Shin-Etsu Chemical을 제외하면 2015년 8사의 영업이익은 2007년에 비해 약 1000억엔 증가한 것으로 나타나고 있다.

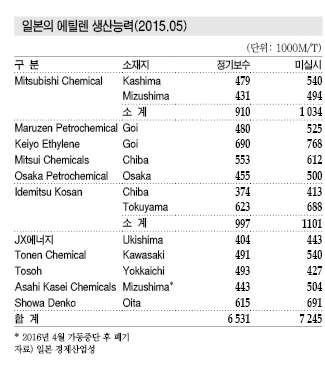

석유화학, 생산능력 감축 가속화

일본은 에틸렌 생산량이 2007년 774만톤으로 사상 최고치를 기록했으나 리먼 브라더스 사태가 발생한 2008년 688만톤으로 격감했다. 이후 2009-2010년 700만톤 수준을 회복했으나 2012년 615만톤까지 줄어들었다.

그러나 2013년 670만톤을 회복한데 이어 2014년에도 665만톤으로 비슷한 수준을 유지했다.

일본 석유화학공업협회에 따르면, 2015년 4월 에틸렌 생산량은 67만5900톤이며 12개월 이동 합계는 676만톤으로 나타나고 있다. 4월 실질 가동률은 94.7%로 2013년 12월부터 17개월 연속 손익분기점인 90%를 상회했다.

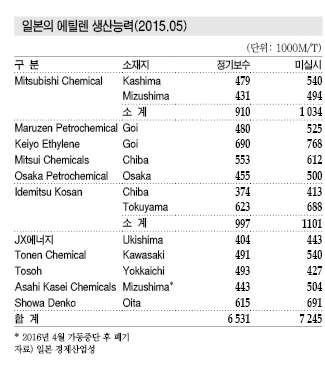

또 2014년 5월 Mitsubishi Chemical(MCH)이 Kashima 소재 No.1 에틸렌 39만톤 크래커를 가동중단한데 이어 2015년 5월 Sumitomo Chemical(SCC)이 Chiba 소재 41만5000톤 크래커를 중단함에 따라 가동률이 더욱 상승할 것으로 예상되고 있다.

에틸렌 생산능력은 MCH과 SCC가 크래커 가동을 중단함에 따라 공칭능력 베이스 724만5000톤, 정기보수 베이스 653만1000톤으로 축소됐다.

2016년에는 Asahi Kasei Chemicals(AKC)이 Mizushima 소재 50만4000톤 크래커를 가동중단해 공칭능력 베이스 674만1000톤으로 축소된다.

이에 따라 에틸렌 수급이 타이트해질 것으로 우려되고 있으나 SCC가 Chiba 소재 에틸렌 크래커 가동을 중단함과 동시에 자회사 Nihon Oxirane의 SM(Styrene Monomer) 42만5000톤, PO(Propylene Oxide) 18만1000톤, PG(Pypropylene Glycol) 10만톤 플랜트를 가동중단하는 등 올레핀(Olefin)계 유도제품을 중심으로 생산능력 감축이 잇따르고 있어 에틸렌 수급에 큰 영향을 미칠 가능성은 낮게 나타나고 있다.

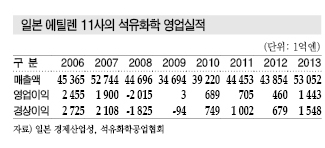

일본 화학기업들은 리먼 브라더스 사태 이후 수익이 대폭 악화된 경험을 바탕으로 구조개혁을 급속히 추진했다.

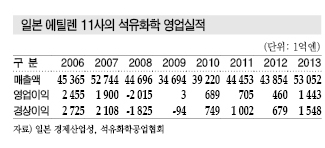

에틸렌 11사는 석유화학 부문 영업이익이 2006년 2455억엔, 2007년 1900억엔에 달했으나 2008년에는 2015억엔 적자를 기록했다. 이후에는 2012년을 제외하고 증가세를 계속해 2013년 1443억엔까지 회복했다.

아울러 리먼 브라더스 사태 이후의 수요 침체에 따른 수출 감소, 거래가격 급락 뿐만 아니라 중국 및 미국의 신증설 붐도 구조개혁을 뒷받침하고 있다.

최근에는 국제유가가 하락함에 따라 미국에서 진행되고 있는 셰일가스·오일 베이스 에틸렌 신증설 프로젝트에 제동이 걸리고 있으나 이미 개시한 프로젝트는 중단되지 않고 있으며, 생산능력을 확대하는 사례도 나타나고 있다.

이에 따라 PE를 시작으로 미국산 에틸렌계 유도제품이 아시아 시장에 대량 유입될 것이 확실시되고 있다.

구조전환 이어 고수익 구조 구축이 과제

일본 화학기업들은 부가가치가 높고 불황에 따른 영향이 적은 사업구조로 전환하기 위해 구조개혁을 추진하고 있다.

구조개혁은 다양한 화학제품에 필수적인 기초원료·소재의 코스트경쟁력을 향상시킴으로써 공동화 현상을 가능한 방지하는 방향으로 진행해야 함은 물론 일본 화학산업 전반의 발전을 위해서는 사업 포트폴리오 전환이 필수적으로 요구되고 있다.

Mitsubishi Chemical Holdings은 MCH와 Mitsubishi Pharma(현 Mitsubishi Tanabe Pharma)의 지주사로 2005년 10월3일 발족했다. 매출액은 2005년 2조4089억엔에서 2014년 3조6563억엔으로 증가했으며 2015년 4조엔에 달할 것으로 추정되고 있다.

2007년 10월1일 실시한 Mitsubishi Plastics의 완전 자회사화, Mitsubishi Pharma와 Tanabe Phama의 합병, 2010년 3월30일 실시한 Mitsubishi Rayon의 연결 자회사화, 2014년 11월12일 실시한 Taiyo Nissan의 연결 자회사화 등 M&A 전략이 긍정적으로 작용했기 때문이다.

여기에 2008년부터 꾸준히 추진하고 있는 석유화학 사업의 구조개혁에 따라 매출액이 수천억엔 확대됐다.

Mitsubishi Chemical Holdings은 일본 석유화학 시장의 다운사이징을 선도하고 있다.

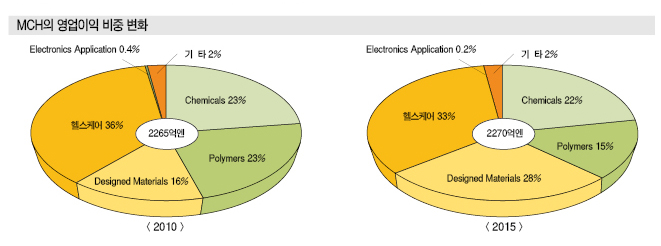

경영계획 「APTSIS 15」(2011-2015년)를 개시하기 전인 2010년 매출액이 3조1668억엔, 영업이익이 사상 최고치인 2256억엔을 기록했다.

리먼 브라더스 사태의 영향에서 벗어나 사업환경이 급속히 회복됐기 때문으로, 특히 Chemicals과 Polymers 부문의 영업이익이 각각 500억엔 이상에 달해 수익 확대에 기여했다.

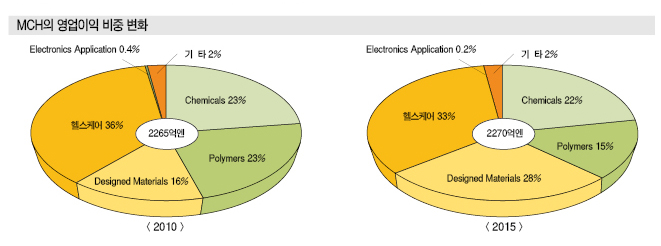

영업이익 비중은 헬스케어 36%를 비롯해 Chemicals 23%, Polymers 23%, Designed Materials 16%로 나타났다.

2015년에는 매출이 4조엔으로 확대되고 영업이익은 2270억엔으로 최고치를 갱신할 것으로 추정되고 있다.

다만, 영업이익 비중은 사업부문 사이에서 일부 교체를 진행함에 따라 2010년과 단순 비교할 수 없으나 헬스케어 33%, Designed Materials 28%, Chemicals 22%, Polymers 15%로 변화했다.

특히, 기능성 식품소재, 전자소재, 정밀화학제품, 수지가공제품, 복합소재, 무기화학제품 등 다양한 생산제품·사업으로 구성된 Designed Materials 부문이 12%포인트 상승해 변화가 두드러졌다.

Chemicals 부문은 2010년과 비슷하나 영업이익 520억엔 가운데 395억엔을 2014년 11월 자회사화한 Taiyo Nissan의 산업가스가 차지하는 등 수익구조가 크게 변화하고 있다.

Chemicals 부문은 2010년 매출액 8954억엔 가운데 기초화학제품이 6560억엔, 영업이익 530억엔 가운데 기초화학제품이 313억엔을 차지했다.

그러나 2015년에는 매출액 1조3800억엔 가운데 5380억엔, 영업이익 520억엔 가운데 25억엔에 불과한 것으로 나타나고 있다. 반면, 산업가스 매출액은 6420억엔에 달해 Chemicals 부문을 뒷받침하고 있다.

Mitsubishi Chemical과 AKC는 2016년 Mizushima 소재 에틸렌 크래커 2기를 1기화하기로 결정하고 AKC의 에틸렌 크래커를 가동중단하고 50대50 합작기업을 설립해 2016년 4월1일부터 운영을 개시했다.

이에 따라 Mitsubishi Chemical은 에틸렌 생산능력이 Kashima 소재 54만톤, Mizushima 소재 합작기업의 투자비율에 따른 약 80만톤으로 2000년에 비해 50% 축소된다.

다만, Mitsubishi Chemical Holdings Group은 나프타 크래커를 중심으로 석유화학 사업이 대폭 축소되나 Chemicals 부문은 산업가스가 추가됨으로써 규모가 확대된 것으로 파악되고 있다.

Mitsubishi Chemical Holdings은 석유화학 사업의 구조개혁과 M&A 전략을 동시에 추진함으로써 포트폴리오를 전환하면서 매출액을 확대한데 이어 고수익 구조 구축이 과제로 부상하고 있다.

다운스트림은 물론 업스트림 강화도 필수

일본 화학기업들은 최근 사업구조 및 성장전략이 크게 변화하고 있다.

기초석유화학제품의 매출비율이 높은 Mitsui Chemicals은 리먼 브라더스 사태 이후 영업실적이 대폭 악화됨에 따라 우레탄(Urethane) 원료 등을 생산하는 Kashima 플랜트를 폐쇄하는 등 대폭적인 구조개혁을 단행했다.

2014년 개시한 경영계획은 사업영역을 모빌리티, 헬스케어, 푸드&패키징, 기초소재로 재분류해 마켓인(Market-in)형 전략을 포함하고 있으며, 특히 헬스케어는 소비자에게 직접 다가가는 B2C(Business to Consumer) 비즈니스를 모색하고 있다.

AKC는 2012년 미국 의료기기 생산기업인 Zoll Medical을 22억달러에 인수한데 이어 2015년 2월 전지 세퍼레이터를 생산하는 미국 Polypore를 22억달러에 인수하는 등 새로운 성장기반 확보를 목표로 대규모 인수를 단행하고 있으며 2016년 개시하는 경영계획을 통해서는 다각화·다양화를 추진할 방침이다.

SCC는 2000년 초부터 장기적인 전략으로 구조개혁을 꾸준히 추진한 결과 특수화학이 2015년 매출액의 67%, 영업이익의 89%를 차지한 것으로 나타나고 있다.

일본 화학산업은 다운스트림 분야에서 솔루션형 비즈니스를 전개하는 방향으로 전환되고 있다.

범용 분야인 석유화학은 북미에서 나프타 크래커에 비해 원료 경쟁력이 뛰어난 에탄 크래커 건설이 잇따르고 있고 중국이 석탄 베이스 올레핀 생산을 확대함에 따라 경쟁력을 확보하기 어려워지고 있기 때문이다.

그러나 다운스트림만을 포함한 성장 전략이 유효하지 않을 가능성도 제기되고 있다.

Shin-Etsu Chemical은 PVC(Polyvinyl Chloride) 원료용으로 미국에 스팀 크래커를 건설하고 있으며, Sumitomo Chemical은 사우디에서 석유화학 투자를 확대하고 있다.

기초소재는 화학산업의 기반으로 다운스트림을 전개함과 동시에 업스트림을 강화하는 양방향 성장 전략을 추진해야 할 것으로 판단되고 있다.

표, 그래프 : <국내 석유화학기업의 영업이익 변화><국내 석유화학제품 수출동향><일본 화학 메이저의 영업실적 변화><일본의 에틸렌 생산능력(2015.05)><일본 에틸렌 11사의 석유화학 영업실적><MCH의 영업이익 비중 변화><일본의 에틸렌 수급 변화>