국토교통부는 각종 화재재난이 다발적으로 발생함에 따라 에너지 절약 설계기준 및 외벽의 화재 안전 기준을 강화하고 있다.

화학경제연구원(원장 박종우)이 2018년 3월23일 주최한 제5회 건축 및 산업용 단열재 기술 세미나에서 국토교통부 박덕준 사무관은 「기후변화 대응을 위한 건축물 에너지효율 향상 정책」 발표를 통해 “건축물의 에너지 효율 향상을 위해 2018년 9월 이후 문, 창호, 단열재 등 외피에 대한 성능 규제를 아시아 No.1 수준으로 강화할 계획”이라고 강조했다.

세미나에서는 국토교통부, 한국BASF, LG하우시스, KCC, 에어로젤코리아, AIMT, 한남대학교 등 정부 관계자를 비롯해 시장 전문가, 국내 유수의 단열재 생산기업들이 단열재 시장의 발전방향에 대해 논의했다.

국토부, 에너지 절약 설계기준 강화

국토교통부 박덕준 사무관은 「기후변화 대응을 위한 건축물 에너지효율 향상 정책」 발표를 통해 2016년 11월4일 국제적으로 공식 발효된 파리협정이 선진국들의 기후변화 대응수준을 높이고 있다고 강조했다.

EU(유럽연합)는 수준 높은 감축목표 설정 등 기후변화 선도국으로서 모범적인 역할을 수행하고 있으며, 영국은 기후변화법을 제정해 탄소예산제를 시행하고 있다.

독일은 기후변화대응 프로그램 2020을 통해 감축정책을 적극 추진하고 있으며, 중국은 환경문제에 대한 인식을 제고하면서 국제사회의 기후대응 노력에 동참하고 있다.

정부도 2030년까지 국가 온실가스 감축목표 달성 및 기후변화 적응대책 추진 등을 통해 저탄소 이행을 준비할 계획이다.

2030년 온실가스 감축목표 달성을 위한 부문별 로드맵은 녹색건축물 조성 지원법에 의한 건축물의 에너지절약 설계기준 강화를 요구하고 있으며, 국토부는 2030년까지 제로에너지 건축물을 단계적으로 의무화할 예정이다.

국토부는 건축물 단위를 넘어서는 제로에너지 타운 및 시티 구현을 목표로 제로에너지 건축물 활성화에 열을 올리고 있으며, 건축물의 에너지효율등급 인증 및 제로에너지 건축물 인증 활성화를 위해 지방세(취득세 및 재산세) 감면 및 건축기준(용적률 및 높이 제한) 완화 혜택을 제시하고 있다.

제로에너지 건축물은 2020년까지 공공부문 의무화, 2025년까지 민간부문 의무화를 목표로 하고 있으며, 제로에너지 건축물 시범사업은 저층형, 고층형, 타운형 등 유형별로 단계적으로 추진하고 있다.

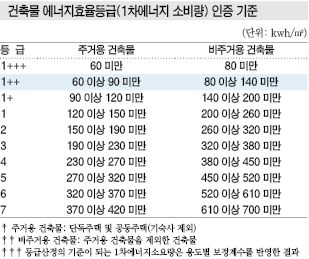

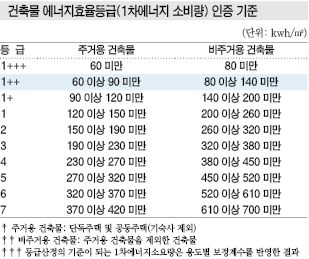

제로에너지 건축물 인증은 에너지 자립율을 기준으로 ZEB(Zero Energy Building) 등급을 매기는 제도로 연간 단위면적당 1차에너지 소요량을 기준으로 등급을 매기고 있다.

주거용 건축물의 연간 단위면적당 1차에너지 소요량이 평방미터당 60kWh 미만이면 1+++ 등급을 받을 수 있다.

ISO, 장기 열전도율 시험평가 항목 고려

단열재는 경시변화(시간이 지남에 따라 단열 성능이 저하되는 현상)에 대한 평가 기준 마련이 시급히 요구되고 있다.

특히, 유기계 단열재에는 폼을 형성하기 위해 발포제가 사용되는데 발포제는 설치 후 서서히 공기로 치환돼 단열성능이 저하되는 것이 일반적이다.

EPS(Expandable Polystyrene) 폼은 공기로 채워져 있어 경시변화가 거의 없는 것이 특징인 반면, XPS(Extruded PS)나 우레탄(Urethane)계 단열재인 PIR(Polyisocyanurate)보드, 페놀폼(Phenol Foam) 보드 등은 경시변화가 예상되는 특징 때문에 의견이 대립하고 있어 장기 열전도율에 대한 기준 마련이 요구되고 있다.

ISO는 현재 존재하는 진공 단열재, 에어로젤 단열재, 반사형 단열재 등에 장기 열전도율 시험평가 항목을 반영할 것을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

에어로젤코리아, 플랜트용 넘어 건축용 도전

에어로젤은 나노 기공형태의 고체로 1930년대에 개발됐으며 젤 상태에서 액상이 기체로 대체되면서 생성된다.

액상이 제거되면서 최대 99%의 기공을 유지해 고체 중 가장 가벼운 물질로 알려져 있다.

분자 사슬이 길기 때문에 고체 길이가 길어져 열전도율을 낮게 하는 원리이다.

아스펜에어로젤의 단열재 Pyrogel XT-E는 기존 단열재에 비해 열전도율이 2-5배 낮아 단열성능이 높은 것이 특징이다.

단열재의 부피가 5-10배 줄어들어 시공의 용이성, 운반비용, 보관비용, 공기 단축, 시공비 감소 등의 장점이 있으나 동일 열전도율 대비 가격은 매우 높아 건축용으로 거의 채용하지 못하고 있다.

플랜트 배관용으료 사용되는 무기 단열소재에 비해 성능이 좋아 가격보다 성능이 우선시되는 부위에 우선 채용되고 있다.

에어로젤코리아 한두희 부장은 “아스펜 에어로젤에서는 투명한 성질을 응용해 유리에 부착하는 형태의 단열재를 연구개발하고 있다”고 밝혔다.

KCC, 무기 단열재 시장 확대 적극 대비

글로벌 무기단열재 시장은 약 26조원으로 유기단열재를 제치고 성장을 계속할 것으로 예상된다.

그러나 국내 단열재 시장은 총 2조4000억원 중 유기단열재가 84%를 차지하고 있다.

KCC 김진열 수석연구원은 「그라스울·미네랄울·세라믹파이버 연구개발 동향 및 적용현황」 발표를 통해 “국내 유무기 단열재 시장 비중도 세계시장에 맞게 균형을 이루어갈 것”이라고 전망했다.

KCC는 친환경 무기섬유인 Bio Soluble 무기섬유를 개발해 유럽규정을 만족하는 인증을 획득했다.

CF 3 그레이드는 세계 2번째이며, MW 2 그레이드 및 GW 1 그레이드는 국내 최초이다.

KCC는 보온단열재에서 방출되는 환경호르몬 문제를 해결한 친환경 무기섬유 Natural Binder(천연바인더)를 개발하는 등 친환경제품을 확대할 계획이다.

그라스울은 모래나 재활용 유리 등을 원료로 만든 비정질 섬유이며, 최고 사용온도가 300-400도에 달한다.

스톤울은 현무암이나 백운석 같은 화산 광물로 만들며, 재활용 물질을 추가해 물성을 높인 비정질 섬유로 최고 사용온도는 700-850도이다.

그라스울과 스톤울을 통틀어 미네랄울이라고 칭하나, 국내에서 미네랄울이라고 하면 일반적으로 스톤울을 의미한다.

진공단열재, 가전 넘어 건축용 보급 확대

글로벌 냉장고 생산량은 2016년 약 1억1000만대로 진공단열재 약 2000억평방미터가 소비되는 것으로 추산되고 있다.

진공단열재는 성능이 우수해 가전제품 뿐만 아니라 산업용으로 용도가 확대되고 있으며, 장기적으로는 건축 시장에도 보급이 확대될 것으로 예상되고 있다.

AIMT 김영탁 이사는 「진공단열재의 건축분야 상용화 기술개발 및 보급」 발표에서 “앞으로 Zero Energy Building이 의무화됨에 따라 지속적으로 강화되는 단열규정에 따라 재건축 보다는 리모델링 시장에서 진공단열재의 효과가 극대화될 것”이라며 “에너지 취약계층의 에너지 복지사업을 위해서는 노후 주택을 훼손하지 않고 벽체의 단열성능을 향상시키는 것이 필수적이기 때문에 진공단열재 기술개발에 힘쓰고 있다”고 밝혔다.

다만, 진공단열재는 공정 특성상 제조코스트 중 인건비가 차지하는 비중이 높은 것이 단점으로 부각되고 있다.

진공단열재는 시공의 불편함과 진공이 깨지는 위험이 존재하는 단점도 제기되고 있으며, 문제점을 보완하기 위해 품질관리 및 사후관리가 중요해지고 있다.

진공단열재의 외피소재는 EPS 또는 PU(Polyurethane)를 사용함으로써 시공성능을 증대시키고 심재를 감싸는 알루미늄의 접힘으로 인한 단열성능 저하 문제를 개선하고 있다.

건축규제 강화로 유기단열재 설 곳 없다!

한국BASF 정현태 차장은 「우레탄 및 유기단열재 특성과 물성 개선방안」 발표를 통해 “정부의 단열 및 난연 강화 정책으로 유기단열재 시장이 위기에 처해 있다”며 “정부 정책은 앞으로 시스템적인 방법으로 해결해야 할 것”이라고 주장했다.

단열강화 정책으로는 건축물의 에너지 절약 설계기준 변경이 손꼽히고 있으며, 단열재 두께가 최대 330mm까지 두꺼워짐에 따라 전통적인 단열재 사용은 어려울 것으로 예상된다.

최근 제천 스포츠센터 화재 및 밀양 세종병원 화재에 따라 단열재의 난연성능 규제 강화도 이슈로, 드라이비트 소재 보다는 화재 안전성을 고려한 방화구획이 더 중요하게 대두되고 있다.

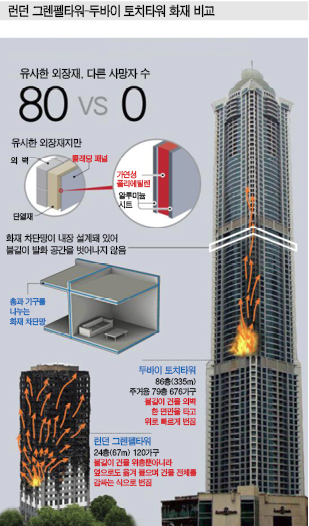

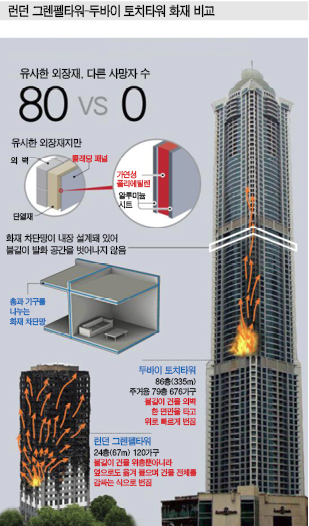

영국 그렌펠타워 화재와 두바이 토치타워 화재는 모두 비슷한 외장재로 마감했으나 그렌펠타워 화재는 80명이 사망하는 결과를 낳은 반면, 두바이타워는 방화구획 설계를 통해 불과 연기 확산을 최소화함으로써 인명 피해를 막은 것으로 판단되고 있다.

불이 수평으로 번지지 않고 상하로만 전파함으로써 일부만 불에 타고 재실자들은 안전하게 대피할 수 있었다.

국내 또한 특정소재를 불에 타지 않도록 규정할 것이 아니라 방화구획을 반영하는 방법으로 해결해야 한다는 목소리가 커지고 있다.<김형준 연구원: khj@chemlocus.com>

표, 그래프: <건축물 에너지효율등급(1차에너지 소비량) 인증 기준, ISO/TC 163/SC 3 진행 표준, 유무기 단열재 시장비중 비교, 런던 그렌펠타워-두바이 토치타워 화재 비교>