석유화학, 변혁 속에서 살아남아라!

글로벌 석유화학산업은 국제유가가 배럴당 100달러대에서 50달러대로 폭락한 이후 큰 변혁기를 맞고 있다.

국제유가 변동에 따라 에틸렌 등 석유화학제품의 원료로 사용하는 나프타(Naphtha) 가격이 크게 등락해 많은 영향을 받았으나 최근 수년 동안에는 에탄(Ethane), 천연가스, 석탄 등 나프타가 아닌 원료로 석유화학제품을 생산하는 움직임이 가속화되고 있다.

북미에서는 셰일(Shale)혁명을 통해 에탄가스로 에틸렌(Ethylene) 생산을 확대하는 움직임이 확산되고, 중국은 CTO(Coal to Olefin) 등 석탄을 원료로 사용하는 석유화학산업의 진전이 가속화돼 글로벌 석유화학 수급에 다양한 영향을 미치고 있다.

글로벌 석유화학 시장은 원료 다양화를 통해 앞으로도 많은 변화를 겪을 것으로 예상된다.

과거의 저가공세를 통한 경쟁에서 벗어나 국가, 지역의 틀에 얽매이지 않는 새로운 도전을 실시하는 석유화학기업들이 늘어나고 있다.

세계시장이 급변하는 가운데 석유, 석탄, 천연가스 등 자원이 없는 국내 석유화학기업들은 정보 수집 및 전략 수립 등을 통해 변화에 서둘러 적응해야 할 것으로 판단된다.

글로벌 에틸렌 생산능력은 중국, 미국, 중동 등 3개 지역이 절반 가량을 장악함으로써 전체 수급에 큰 영향을 미치고 있다.

미국 석유화학산업은 셰일혁명을 통해 부진에서 벗어났으며 셰일을 통해 채굴한 에탄가스의 뛰어난 코스트 경쟁력을 활용해 PE(Polyethylene) 등 유도제품 생산을 확대함으로써 나프타 베이스 석유화학을 위협하고 있다.

최근에는 건설코스트 급등 등으로 에틸렌 신증설 속도가 둔화됐으나 미국은 2021년경 에틸렌 생산능력이 4000만톤에 육박하는 수준으로 확대돼 세계 1위를 차지할 것으로 예상되고 있다.

이에 따라 에틸렌계 유도제품은 수급밸런스가 붕괴될 것으로 우려된다.

북미 및 중남미에서는 2021년 공급과잉이 1000만톤에 달할 것으로 예측되고 있어 석유화학의 수익성 악화를 야기할 것으로 판단된다.

중국 석탄화학에 중동은 글로벌화

중국은 풍부한 석탄 자원이나 수입 메탄올(Methanol) 등을 원료로 CTO, MTO(Methanol to Olefin) 프로젝트를 적극 진행하고 있다.

석탄계 석유화학은 셰일 베이스 메탄(Methane)과 마찬가지로 국제유가 변동에 좌우되지 않는다는 강점을 보유하고 있다.

다만, 최근 수년 동안 CTO, MTO 신증설이 잇달아 진행됐음에도 나프타 베이스에 비해 생산규모가 여전히 작고 중국의 에틸렌 내수 신장세를 따라잡기에는 역부족인 것으로 파악되고 있다.

중국은 현재 수요가 공급을 1700만톤 가량 상회하고 있으며 2021년에는 공급부족이 2000만톤에 육박할 것으로 예상된다.

중동산 석유화학제품은 저가 에탄 등 천연가스를 통해 압도적인 가격경쟁력을 갖추고 있으며 메이저들이 세계 최고 수준의 최신기술을 활용해 중동시장에 진출함으로써 영향력이 더욱 확대되고 있다.

다만, 사우디를 비롯해 중동 각국은 국제유가 폭락으로 재정상황이 악화됐으며 탈석유화를 위해 다양한 정책을 강구하고 있다.

에틸렌계 유도제품은 내수가 크지 않아 중국을 중심으로 아시아에 수출하고 있으나 단순히 수출만 추진하는 것이 아니라 아예 아시아에 진출하려는 움직임도 확대되고 있다.

사빅은 중국에서 사이노펙(Sinopec)과 함께 2010년 에틸렌 합작 크래커를 상업 가동했으며 2017년에는 중국에서 새로운 합작사업을 진행하기 위한 전략적 협정을 체결했다.

사빅은 아람코(Saudi Aramco)와 함께 2017년 11월 세계 최대의 석유정제 및 석유화학 컴플렉스를 건설하기로 결정했다. 양사는 과거 석유 판매를 통해 확보한 경쟁력을 활용해 석유화학 사업을 적극 육성하고 있다.

한국, 근시안적 전략 탈피 시급 “일본은?”

에틸렌 생산 2대 강국이 경쟁화 협조 노선을 모색하고 있는 가운데 국내 석유화학기업들은 생존을 위해 보다 넓고 다양한 전략을 구사해야 할 것으로 판단된다.

일본은 동남아 시장에 주목하고 있다.

동남아 석유화학 시장은 2018년부터 미국산 PE 등이 대거 유입되면서 공급과잉으로 전환되고 있으나 일본 화학기업들은 동남아에서 틈새 수요를 확보하기 위해 에탄으로는 생산이 불가능한 다양한 유도제품을 상업화하는 등 차별화 전략을 확대하고 있다.

타이 PTTGC가 진행하고 있는 C3, C4 유도제품 확충 프로젝트는 산요케미칼(Sanyo Chemical)이 C3 등 폴리우레탄(Polyurethane) 체인을, 쿠라레(Kuraray)는 C4 사업에서 고내열 폴리아미드(Polyamide), 수첨 스타이렌(Styrene)계 엘라스토머 TPS(Thermoplastic Styrene) 사업화를 검토하고 있다.

과감한 M&A로 영업실적 개선…

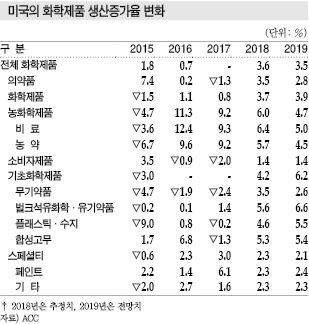

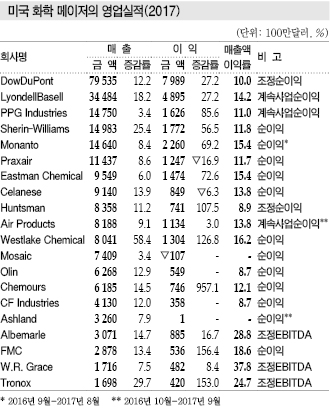

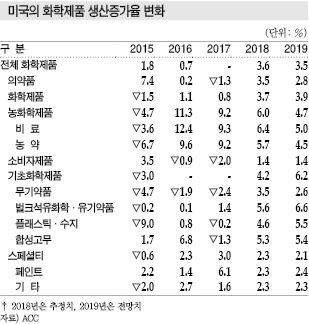

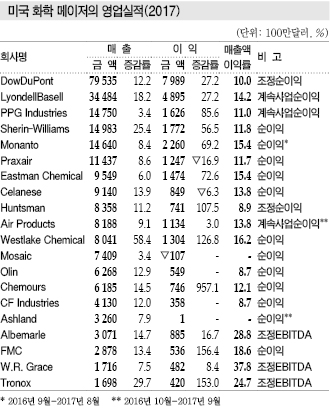

미국 화학기업들은 2017년 글로벌 경제 회복, 구조재편이 원료가격 상승, 허리케인의 영향을 상쇄함으로써 매출 및 수익이 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

라이온델바젤(LyondellBasell)은 세계적으로 폴리올레핀(Polyolefin), 폴리우레탄(Polyurethane) 수요가 호조를 보임에 따라 2017년 매출액이 345억달러로 18%, 이익이 49억달러로 27% 급증했다.

아울러 TiO2(Titanium Dioxide) 시황 회복으로 영업실적이 대폭 개선된 케뮤어스(Chemours) 및 트로녹스(Tronox), 다우케미칼의 가성소다(Caustic Soda) 및 염소(Chlorine) 유도제품 사업을 인수한 올린(Olin) 등 기초화학제품 부문의 회복세가 두드러졌다.

셜윈윌리암스(Sherwin Williams)는 발스파(Valspar)를 인수해 글로벌 페인트 메이저로 입지를 강화했으며 PPG는 악조노벨(AkzoNobel)의 인수제안을 거절했으나 보완적 인수를 다수 실시해 사업규모를 확대했다.

스페셜티 부문에서는 포트폴리오를 축소하는 구조재편으로 핵심사업의 수익성을 개선하는 사례가 잇달았다.

2017년에는 글로벌 농화학 메이저인 다우케미칼과 듀폰(DuPont)이 합병을 단행해 큰 파장을 일으켰다.

8월31일 합병작업을 완료한 다우듀폰(DowDuPont)은 2017년 기준 매출액이 795억달러로 12%, 조정 후 순이익이 80억달러로 27% 증가했다.

농업부문은 매출이 143억달러로 2% 늘었고, 듀폰의 농약 및 연구개발(R&D) 부문을 FMC에게 매각하고 다우 사업과 통합하는 등 신규 사업체제로 이행해 2019년 6월1일 Corteva Agriscience 사명으로 분사할 예정이다.

2019년 1분기에 다우케미칼 명칭으로 먼저 분사하는 소재과학 부문은 매출이 438억달러로 18% 늘었으며 멕시코만안 및 사우디 사다라케미칼(Sadara Chemical) 컴플렉스를 가동해 성장을 더욱 가속화하고 있다.

2019년 6월 듀폰 명칭으로 분사하는 특수제품 부문은 매출이 210억달러로 7.8% 증가했고 수송·선진폴리머가 14%, 전자·이미징이 12% 늘어나며 성장을 견인했다. 영양·건강도 FMC 관련사업을 취득해 10% 확대됐다.