사우디가 석유에 의존하고 있는 산업구조에서 탈피하기 위해 석유화학 투자를 확대하고 있다.

석유수출국기구(OPEC)를 주도하고 있는 사우디는 2015년 기준 원유 확인매장량이 세계 전체의 15.7%를 차지해 글로벌 2위를 달리고 있으나 GDP(국내총생산)는 2016년 6396억달러로 20위 안팎에 머물렀다.

실질 GDP 성장률은 2010년부터 4%대를 유지했으나 2016년에는 국제유가 폭락의 영향으로 1.4%로 크게 둔화됐다. 석유 부문 성장률은 2015년 3.1%에서 2016년 3.8%로 소폭 상승한 반면 비석유 부문은 3.0%에서 0.2%로 하락했다.

또 세입의 대부분을 원유에 의존하고 있어 각종 경제지표가 악화되고 있으며 재정수지는 2014년 이후 적자를 나타내고 있다.

대규모 석유정제·석유화학 컴플렉스 건설

사우디는 2015년 1월 압둘라 빈 압둘아지즈 국왕이 서거하고 이복동생인 살만 왕세자가 국왕으로 즉위한 이후 정치·경제 개혁을 급속히 진행하고 있다.

2016년에는 취임 20년이 넘은 알리 알 나이미 석유광물자원부 장관 후임으로 칼리드 알 팔리 보건부 장관을 기용하는 등 내각을 대대적으로 재편했으며 석유광물자원부는 에너지산업광물자원부로 명칭을 변경했다.

칼리드 알 팔리 장관은 에너지산업광물자원부와 아람코(Saudi Aramco) 회장직을 겸임하고 있으며 살만 국왕의 아들로 대담한 정치·경제 개혁을 이끌고 있는 무하마드 빈 살만 왕세자와 가까운 관계인 것으로 알려지고 있다.

빈 살만 왕세자는 31세의 젊은 나이에 왕세자로 책봉됨과 동시에 연이어 파격적인 정책을 내놓아 주목받고 있으며 석유 의존도를 낮추기 위한 경제·사회발전 계획 비전 2030을 주도하고 있다.

2016년 4월 발표한 비전 2030은 석유 의존도 감축에 중점을 두고 있으며, 국영 사빅(Sabic)과 아람코는 2017년 11월 총 200억달러를 투입해 세계 최대의 석유정제·석유화학 컴플렉스를 공동 건설하기로 결정했다.

2025년 가동을 목표로 원유 처리능력 일일 40만배럴의 정유공장과 석유화학제품 총 900만톤 플랜트를 건설할 계획이며 원유를 이용해 직접 석유화학제품을 생산하는 CTC(Crude Oil to Chemicals) 공법을 채용할 방침이다.

다운스트림 강화로 공급과잉 축소

사우디는 터키, 이란에 비해 10년 이상 뒤처진 1985년부터 에틸렌(Ethylene)을 생산하기 시작했으나 사빅이 유럽 및 미국 메이저와 잇따라 합작을 진행함에 따라 중동 최대의 석유화학 생산대국으로 부상했다.

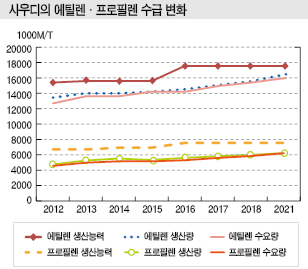

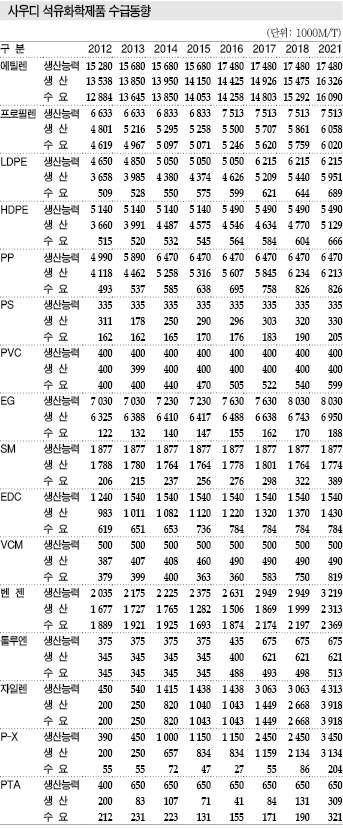

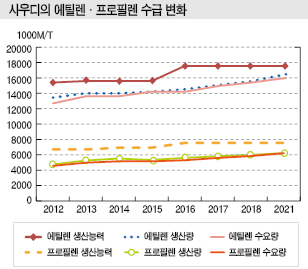

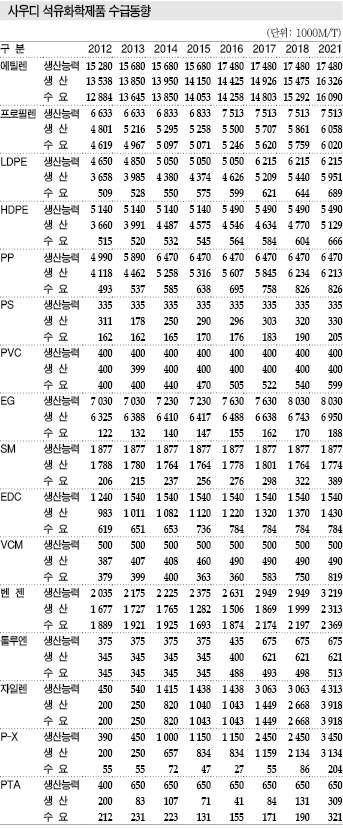

생산능력은 에틸렌을 2015년 약 1568만톤에서 2016년 1748만톤으로, 프로필렌(Propylene)은 683만톤에서 751만톤으로 확대했다.

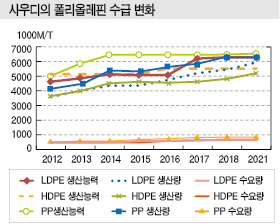

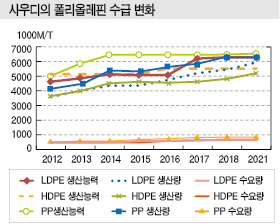

폴리올레핀(Polyolefin) 생산능력은 LDPE(Low-Density Polyethylene) 505만톤, HDPE(High-Density PE) 549만톤, PP(Polypropylene) 647만톤으로 파악되고 있다.

에틸렌은 2015년 기준 생산량 1415만톤에 수요 1405만톤으로 수급이 균형을 이루고 있으나 프로필렌은 생산량 526만톤에 수요 507만톤으로 소폭 공급과잉을 나타내고 있다.

2021년까지는 대규모 신증설 프로젝트가 없어 에틸렌과 프로필렌 모두 생산능력이 정체될 것으로 예상되고 있다.

폴리올레핀은 2016년 기준 공급과잉이 LDPE 약 403만톤, HDPE 약 398만톤, PP 약 491만톤에 달했으며 과잉물량은 중국 등 아시아 지역으로 수출하고 있다.

그러나 PE, PP는 2014년 이후 공급과잉이 개선되고 있으며 플래스틱 가공 등 다운스트림이 발전하면서 내수가 증가해 공급과잉 폭이 서서히 축소될 가능성이 제기되고 있다.

최근에는 원료 공급원 확보가 선결과제로 부상하고 있다.

에탄(Ethane)은 에틸렌 생산능력에 비해 공급이 부족해질 가능성이 있으며 액화석유가스(LPG) 등을 원료로 사용한 석유화학제품은 에탄 베이스에 비해 코스트 경쟁력이 떨어지기 때문이다.

사빅, 미국·중국 중심으로 해외투자 확대

사우디 석유화학산업을 주도하고 있는 사빅은 2016년 매출액이 1328억리얄로 전년대비 10.3%, 영업이익은 약 267억리얄로 6.1%, 순이익은 178억리얄로 5.0% 감소했다.

화학제품 생산능력은 EG(Ethylene Glycol)가 세계 1위, 메탄올(Methanol)이 2위, 폴리올레핀이 3위를 차지하고 있으며 2017년 8월 GE Plastic을 인수해 PC(Polycarbonate)를 생산하는 등 폴리올레핀 이외 사업을 통해 다운스트림 전략을 강화하고 있다.

사우디에서는 13사가 에틸렌 크래커를 가동하고 있으며 총 생산능력은 1700만톤으로 파악되고 있다.

사빅 계열은 8사로 전체의 65%가 넘는 1150만톤에 달하고 있다. 사빅이 지분을 100% 보유하고 있는 완전 자회사는 2사이며 1980년 쉘케미칼(Shell Chemicals)과 50대50 비율로 합작한 The Saudi Petrochemical(Sadaf)의 쉘케미칼 지분을 2017년 8월 8억2000만달러에 인수해 100% 자회사로 편입했다.

최근에는 해외투자를 적극 확대하고 있다.

미국에는 엑손모빌(ExxonMobil)과 셰일가스(Shale Gas)를 활용하는 대규모 석유화학 컴플렉스를 건설하고 있으며, 중국에서는 Shenhua Ningxia Coal Industry Group과 함께 석탄을 원료로 올레핀(Olefin)을 제조하는 CTO(Coal to Olefin) 프로젝트를 진행하고 있다.

Shenhua Ningxia, Ningxia 지방정부와는 2016년 프로젝트 협정을 체결했으며 총 229억위안을 투입해 올레핀을 중심으로 LDPE 등 유도제품 플랜트를 건설할 계획이다.

아람코, 글로벌 제휴 전략 강화

아람코도 사빅과 마찬가지로 석유화학 사업을 급속히 확대하고 있다.

일본 스미토모케미칼(Sumitomo Chemical)과 합작한 페트로라비(PetroRabigh)는 No.2 프로젝트를 통해 건설한 에탄 크래커를 2016년 봄 가동함으로써 에틸렌 생산능력을 130만톤에서 160만톤으로 확대했다.

P-X(Para-Xylene), MMA(Methyl Methacrylate) 등 신규 유도제품 플랜트는 2018년 상업가동을 시작했다.

미국 다우케미칼(Dow Chemical)과 합작한 사다라케미칼(Sadara Chemical)은 주베일(Jubail) Ⅱ 공업단지에 총 200억달러를 투입해 에탄, 나프타(Naphtha) 등 다양한 원료를 투입할 수 있는 에틸렌 150만톤 크래커를 건설해 2016년 가동했다.

이밖에 LLDPE(Linear LDPE), LDPE, HDPE, 글리콜에테르(Glycol Ether), 폴리우레탄(Polyurethane) 원료, 아로마틱(Aromatics), 에탄올(Ethanol) 등을 생산하고 있으며 총 생산능력은 250만톤 이상으로 파악되고 있다.

아람코는 2016년 4월 합성고무 메이저 랑세스(Lanxess)와 합작으로 합성고무 생산기업 아란세오(Arlanxeo)를 설립하는 등 풍부한 자본력을 바탕으로 글로벌 제휴 전략을 강화하고 있다. ▶ 다음호에 계속